カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.51

炉底ガラス

2025年9月3日

机の上のサイエンス。

photo: Akira Yamaguchi

text & edit: Shogo Kawabata

special thanks: Tetsuya Tanaka, SONAWARI LAB.

2025年9月 941号初出

まるで氷のような、ガラス工芸の副産物。

この氷のようなガラスの塊は、工芸用の溶解炉の底に堆積したガラスだ。約1300℃で溶かされたガラスを溜める「猫つぼ」と呼ばれる溶解炉から取り出されている。この陶器で作られた猫つぼは高温などにより劣化するため定期的に交換されるが、その際、壺ごとハンマーで割り、底に溜まったガラスの塊を取り出す。すると急激な温度差で壺内のガラスの塊はひび割れ、まるで砕いた氷のような姿となるのだ。その後、再度溶かされて工芸用に使われる。今回撮影した炉底ガラスは再生ガラスのため、鉄分や微細な不純物が含まれており、全体に青みがかった色味となり、その塊はアクアマリンのような爽やかな印象だ。表面には長い時間で積み重なった地層のような筋が幾重にも見られ、ガラス工芸の現場で副産物として生まれた、意図して作られたものではない不思議な美しさを湛えている。

関連記事

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.50

大型三葉虫

2025年8月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.49

ダンゴムシ

2025年7月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.48

元素標本

2025年6月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.47

玉骨標本

2025年5月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.46

マイクロスコープ

2025年4月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.45

キッズ3Dプリンター

2025年3月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.44

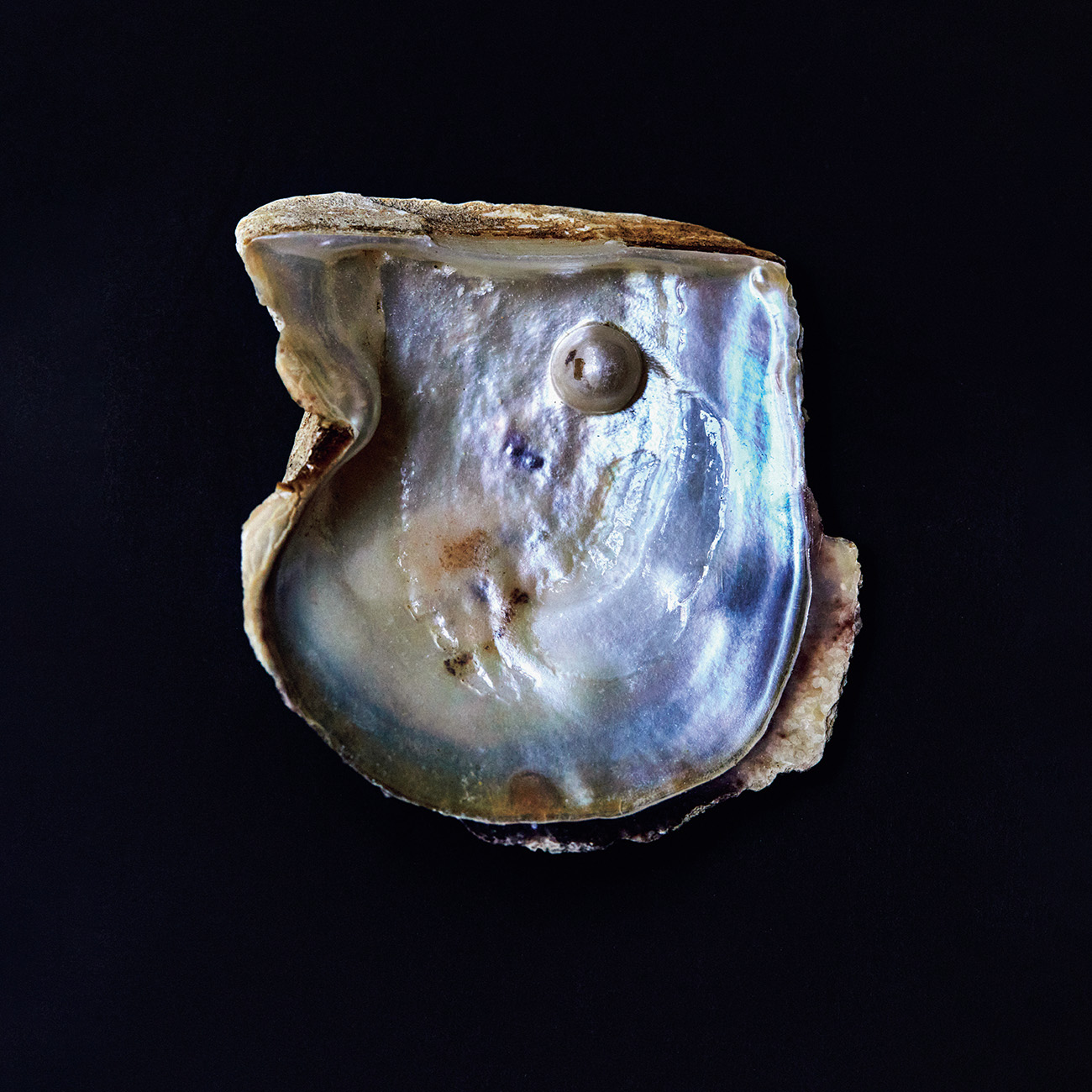

半球貝附真珠

2025年2月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.43

三葉虫

2025年1月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.42

プラチナコガネ

2024年12月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.41

双晶

2024年11月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.40

自然金

2024年10月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.39

ウッドオパール

2024年9月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.38

瑪瑙化した腹足類

2024年8月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.37

ジンカイト

2024年7月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.36

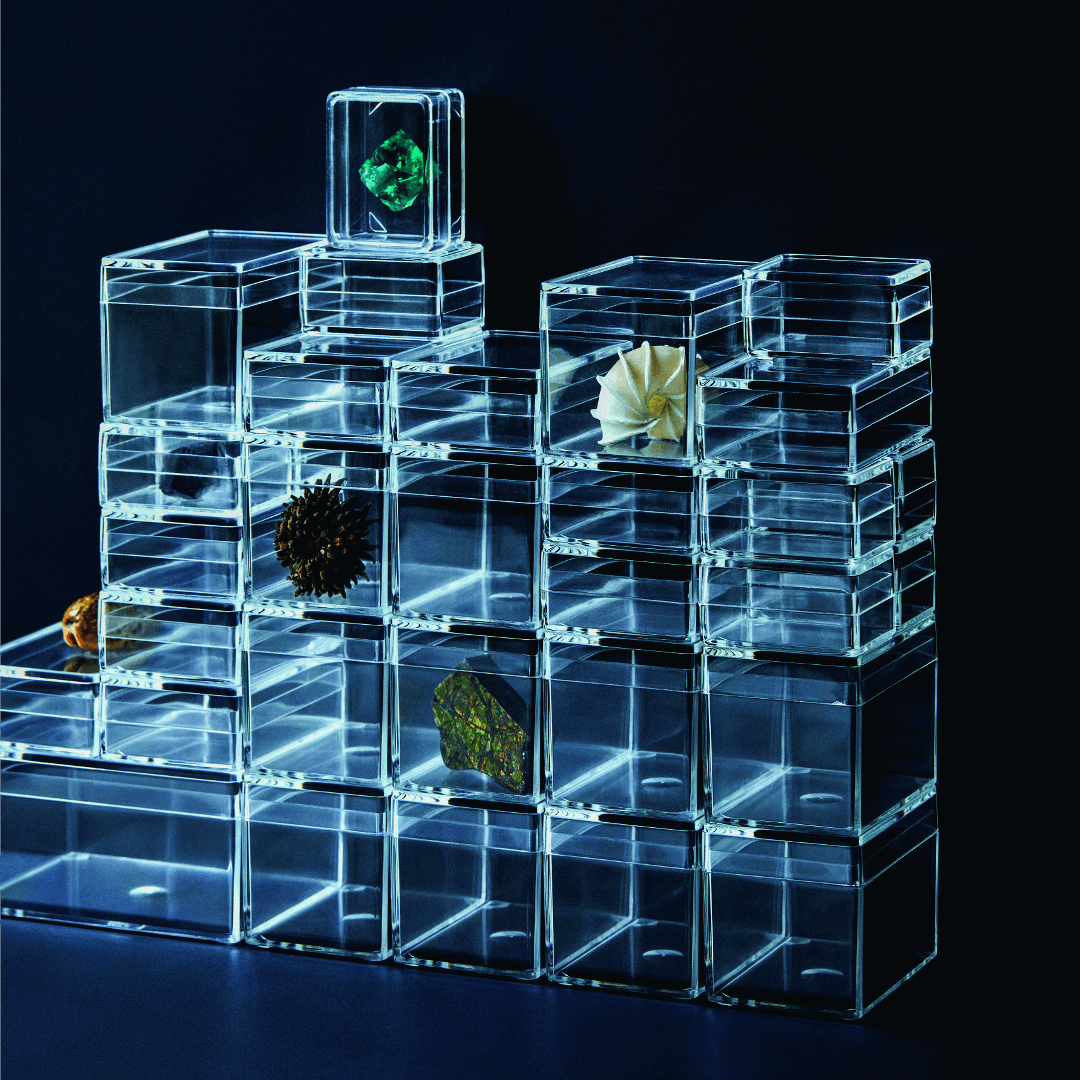

標本ケース

2024年6月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.35

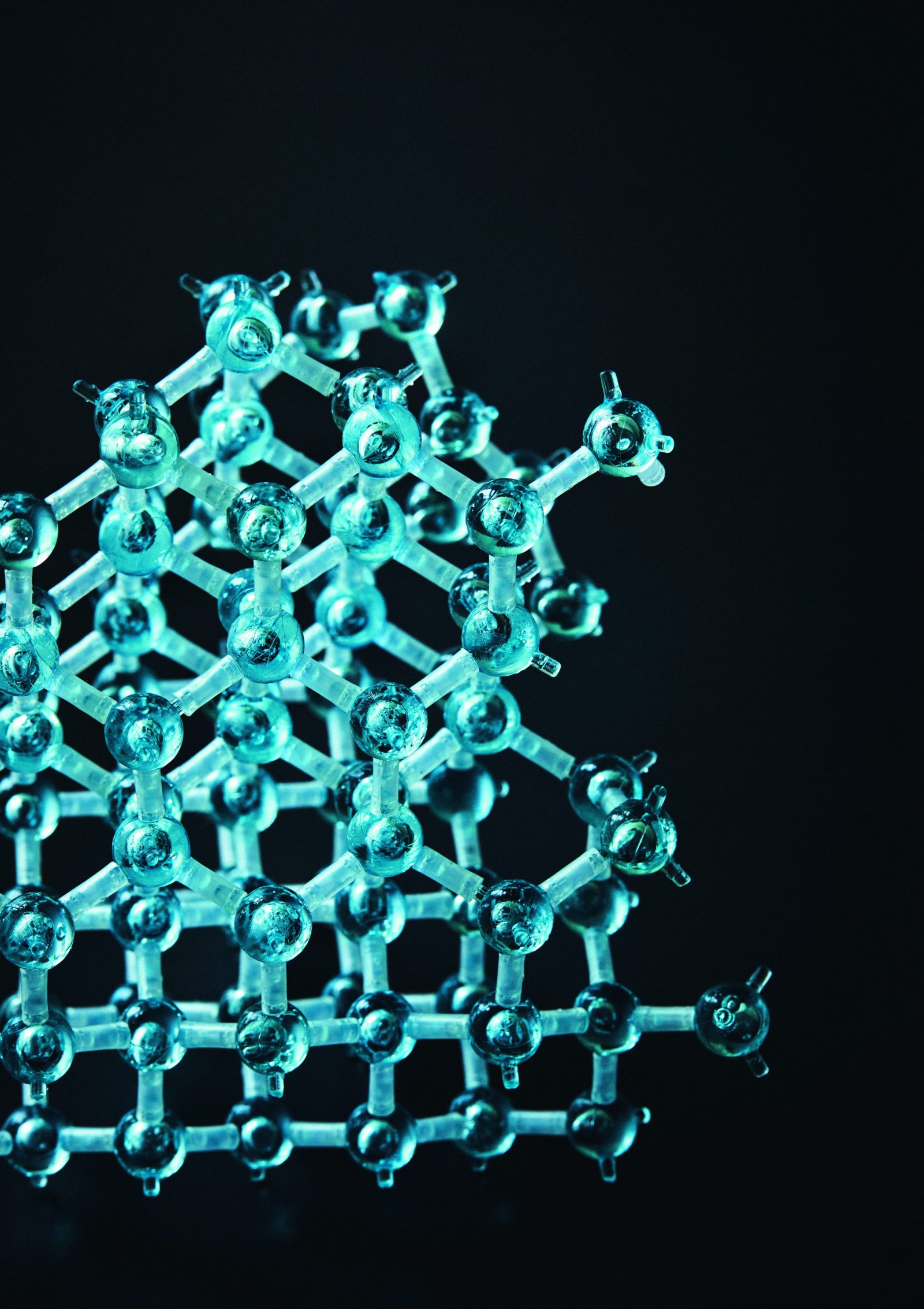

分子構造模型

2024年5月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.34

深海生物標本

2024年4月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.33

蒸留器

2024年3月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.32

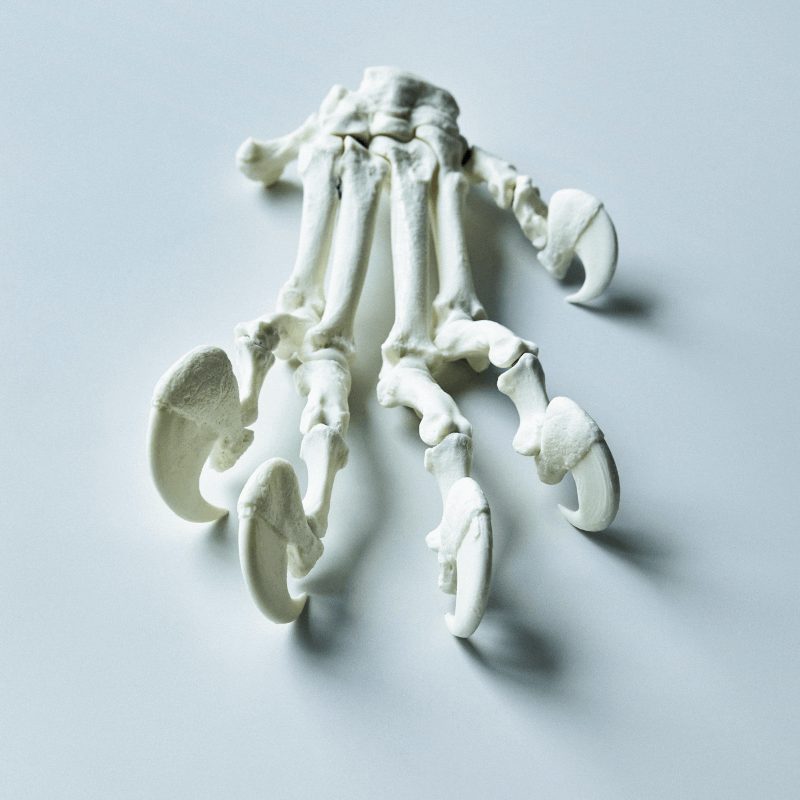

骨格模型パズル

2024年2月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.31

銅樹

2024年1月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.30

オキナエビスの化石

2023年12月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.29

デスクトップルーペ

2023年11月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.28

ローマングラス

2023年10月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.27

水草用CO2添加装置

2023年9月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.26

実体顕微鏡

2023年8月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.25

鹿の角

2023年7月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.24

国産水晶標本

2023年6月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.23

陸産貝類殻拡大模型

2023年5月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.22

理化学用ガラス器具

2023年4月3日

カルチャー

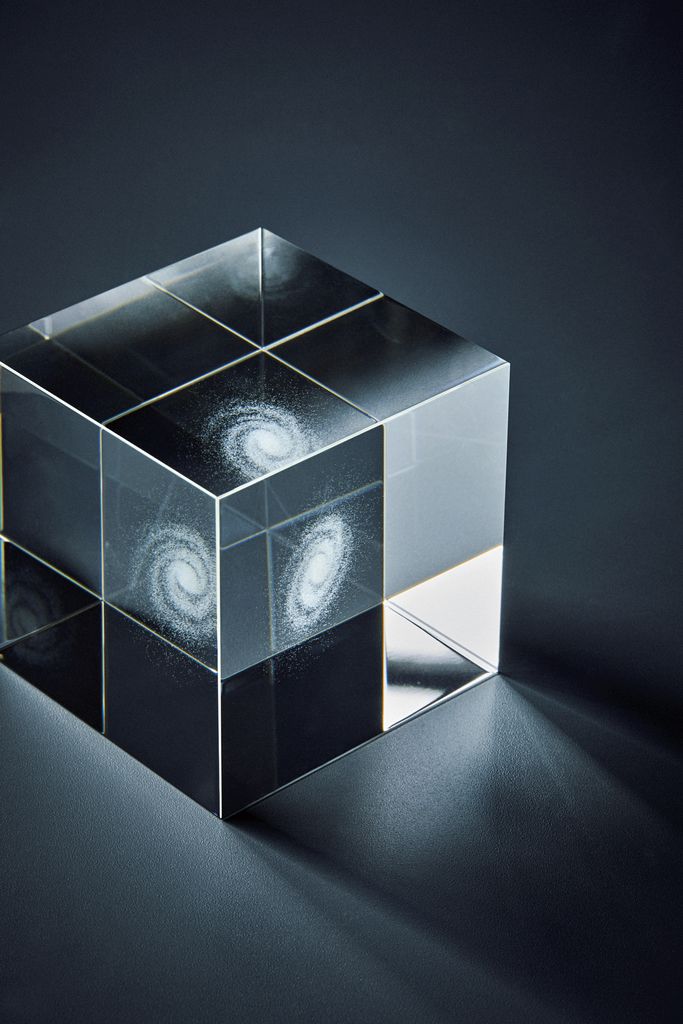

机の上のサイエンス。Vol.21

太陽系のそと

2023年3月3日

カルチャー

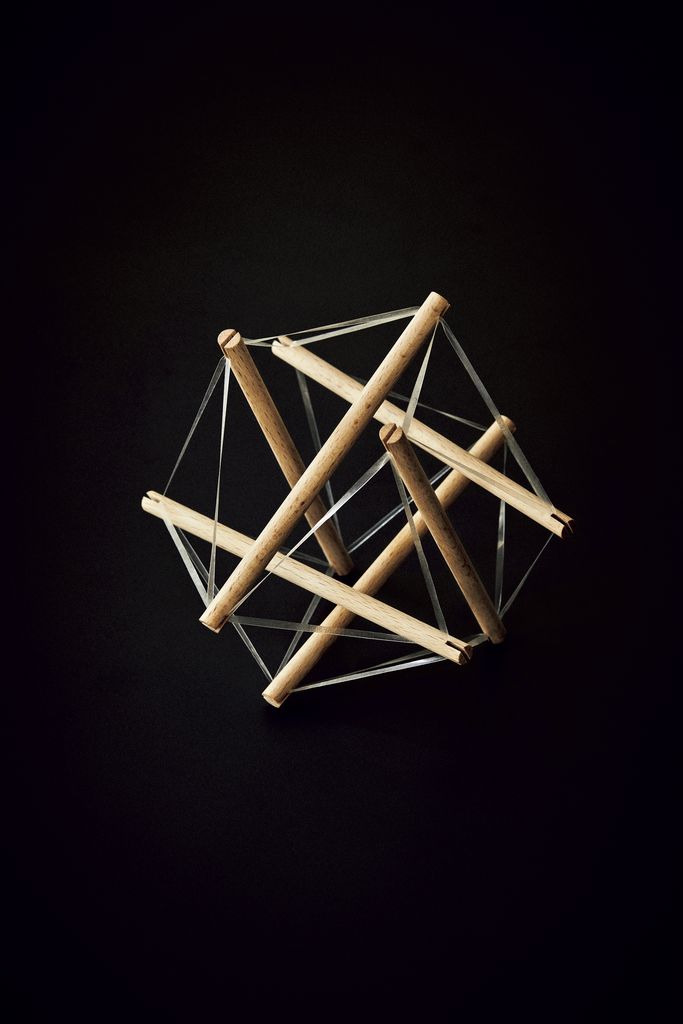

机の上のサイエンス。Vol.20

テンセグリティ モデル

2023年2月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.19

フォーダイト

2023年1月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.18

フィボナッチ数列模型

2022年12月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.17

120面体ダイス

2022年11月3日

カルチャー

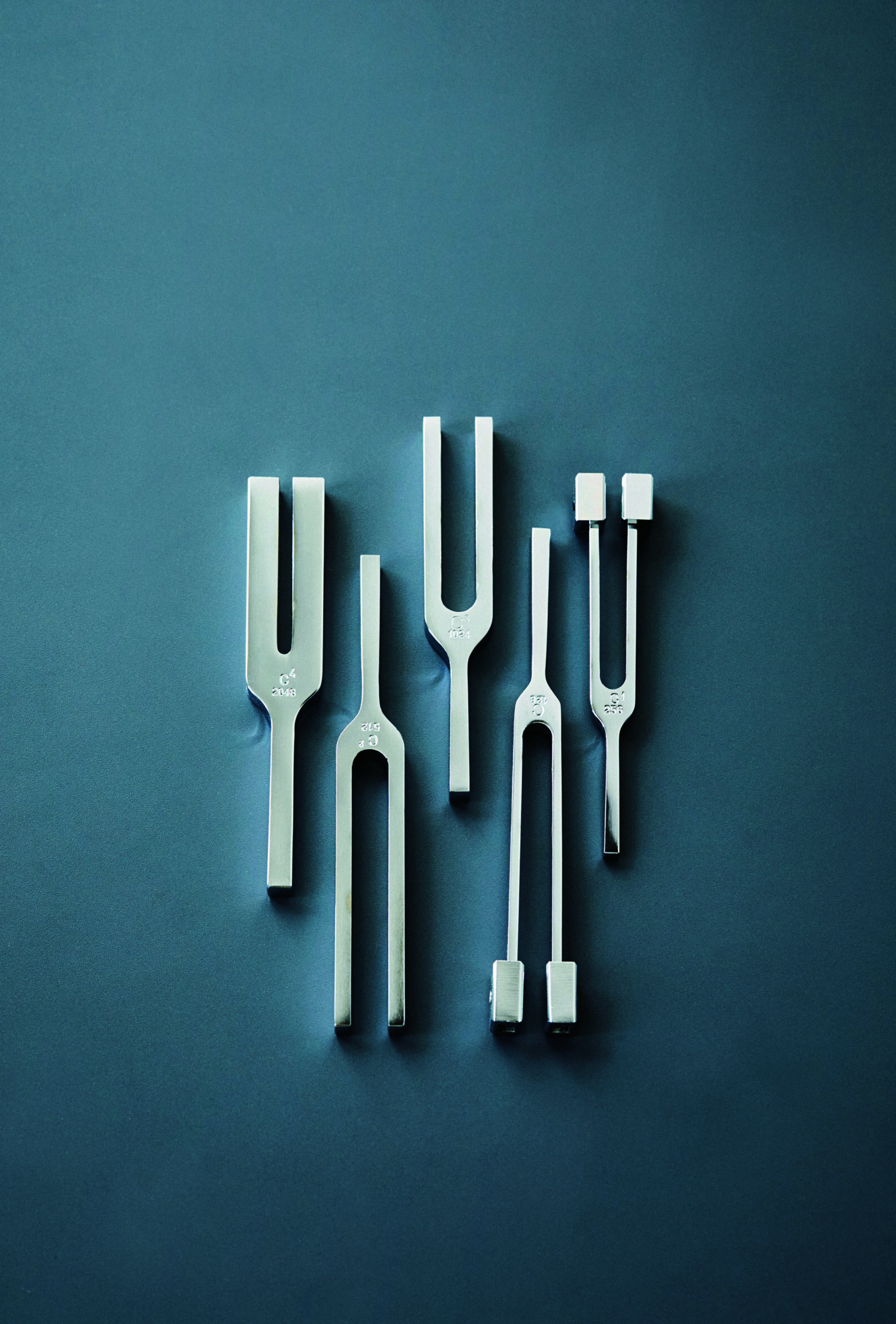

机の上のサイエンス。Vol.16

音叉

2022年10月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.15

アンモライト

2022年9月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.14

カタツムリ標本

2022年8月3日

カルチャー

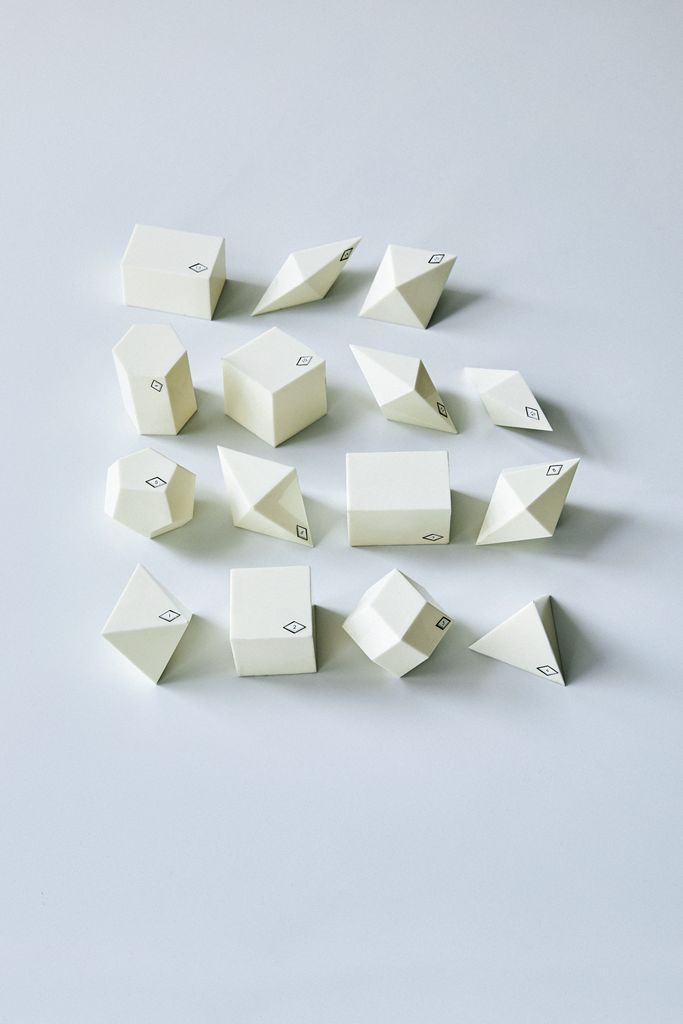

机の上のサイエンス。Vol.13

鉱物結晶模型

2022年7月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.12

三葉虫

2022年6月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.11

チョーク

2022年5月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.10

貝類

2022年3月27日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.9

木の実

2022年2月10日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.8

鳥類剥製

2022年1月22日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.7

ミネラル

2021年12月10日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.6

ピンセット

2021年11月13日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.5

カタゾウムシ

2021年10月21日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.4

ステンレス数理模型

2021年9月12日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.3

ウォードの箱

2021年8月11日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.2

線織面型模型

2021年7月26日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.1

数理模型

2021年6月22日