カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.28

ローマングラス

2023年10月3日

text & edit: Shogo Kawabata

photo: Akira Yamaguchi

2023年10月 918号初出

1000年以上の時が育んだ輝き。

ローマ帝国の時代に作られたソーダガラス製の壺や水差しなどの日用品が、1000年以上もの長い時間土に埋もれ、ガラス成分と土壌の成分が「銀化現象」という化学反応を起こすことで、虹色に輝くようになったローマングラス。とはいってもガラスが銀になるわけではなく、ガラスの成分である珪酸などが、土壌の鉄、銅、マグネシウムなどと化学反応を起こし、ガラスの表面を膜状に覆ったもの。これが幾重にもかさなると、極薄のガラス膜がミルフィーユ状になり、光が当たるとプリズムのように屈折して、虹色に輝くのだ。イリデッセンスとも呼ばれ、昆虫の玉虫やモルフォ蝶の輝きと同じ原理だ。

この銀化現象は限られた環境下でしか起こらず、とても稀少。宝石と同じような扱いで市場に流通しており、そのままディスプレイされたり、アクセサリーの材料などに使われている。

関連記事

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.27

水草用CO2添加装置

2023年9月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.26

実体顕微鏡

2023年8月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.25

鹿の角

2023年7月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.24

国産水晶標本

2023年6月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.23

陸産貝類殻拡大模型

2023年5月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.22

理化学用ガラス器具

2023年4月3日

カルチャー

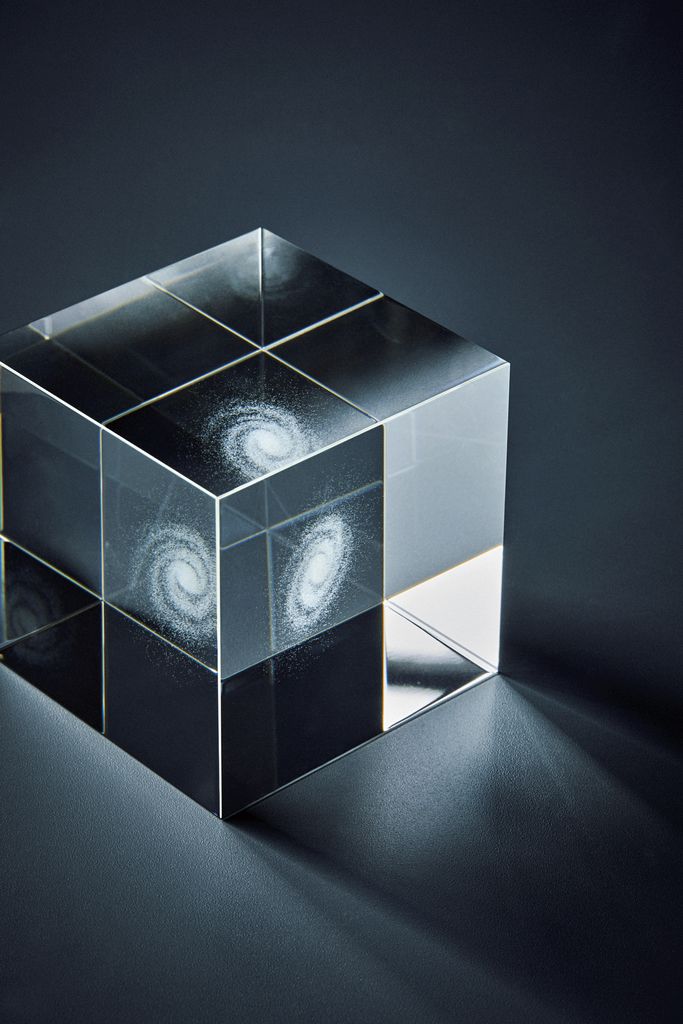

机の上のサイエンス。Vol.21

太陽系のそと

2023年3月3日

カルチャー

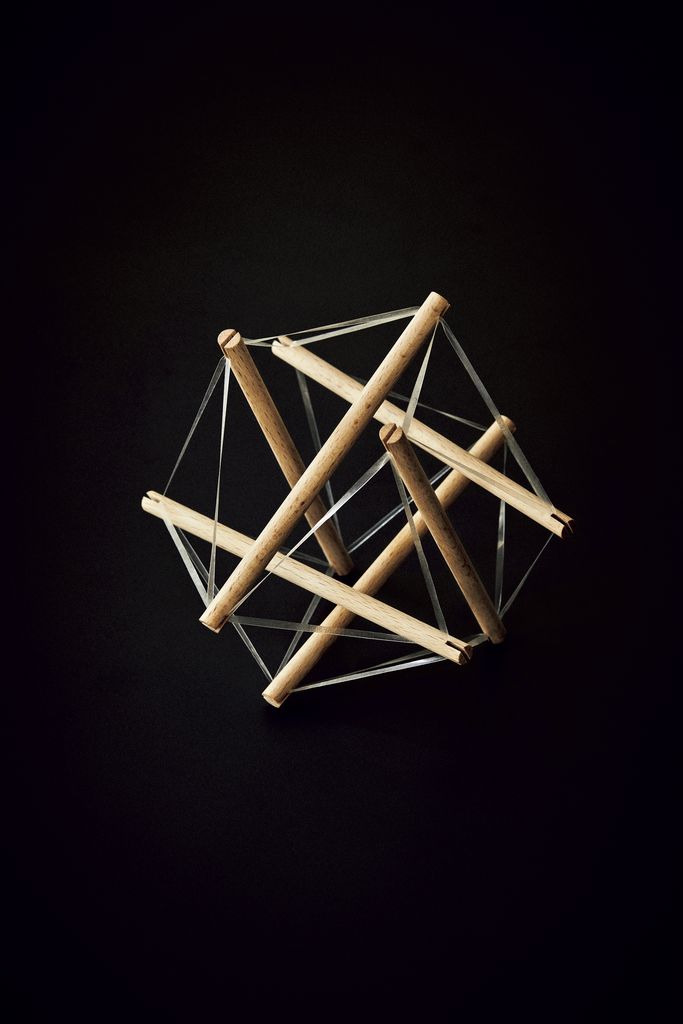

机の上のサイエンス。Vol.20

テンセグリティ モデル

2023年2月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.19

フォーダイト

2023年1月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.18

フィボナッチ数列模型

2022年12月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.17

120面体ダイス

2022年11月3日

カルチャー

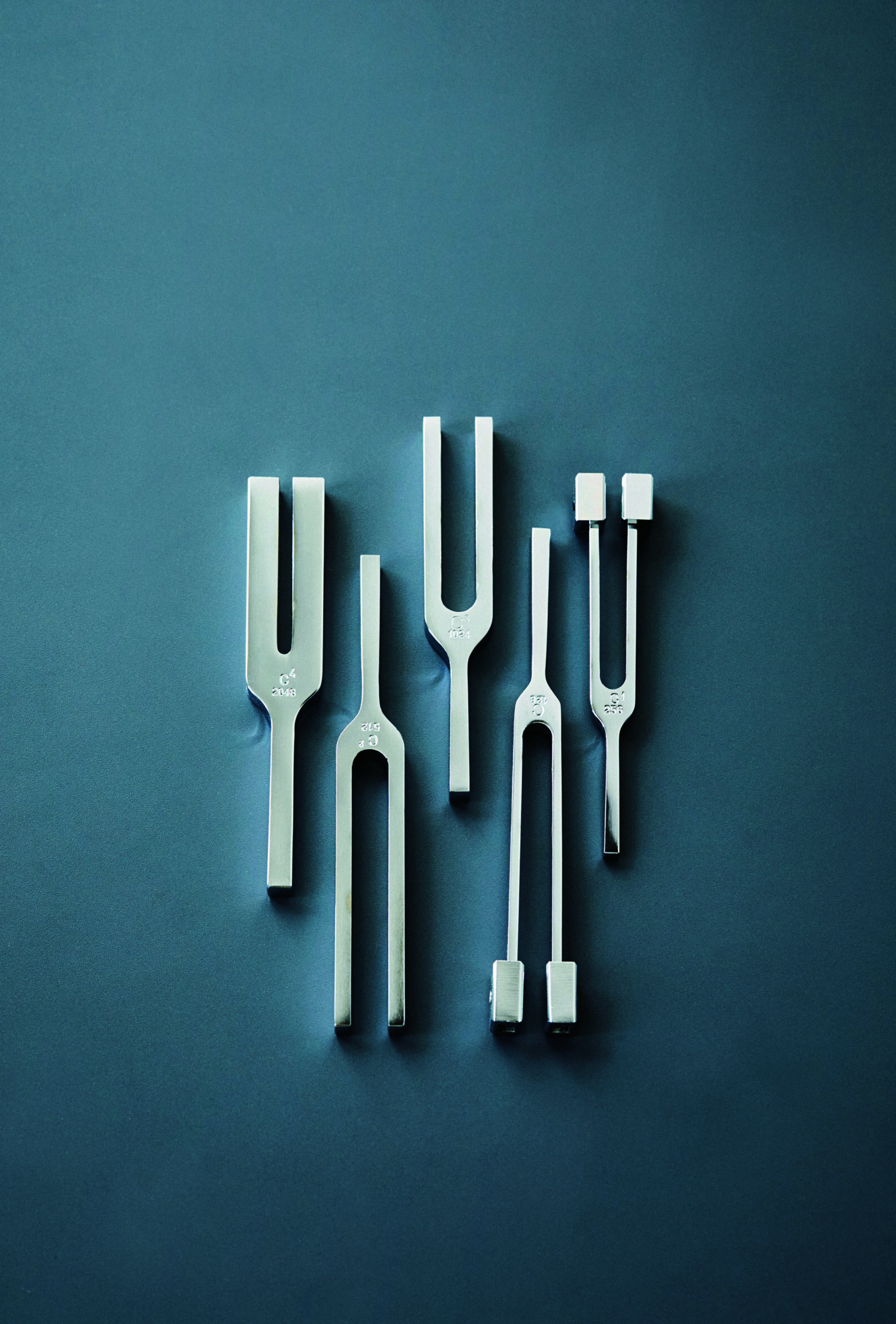

机の上のサイエンス。Vol.16

音叉

2022年10月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.15

アンモライト

2022年9月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.14

カタツムリ標本

2022年8月3日

カルチャー

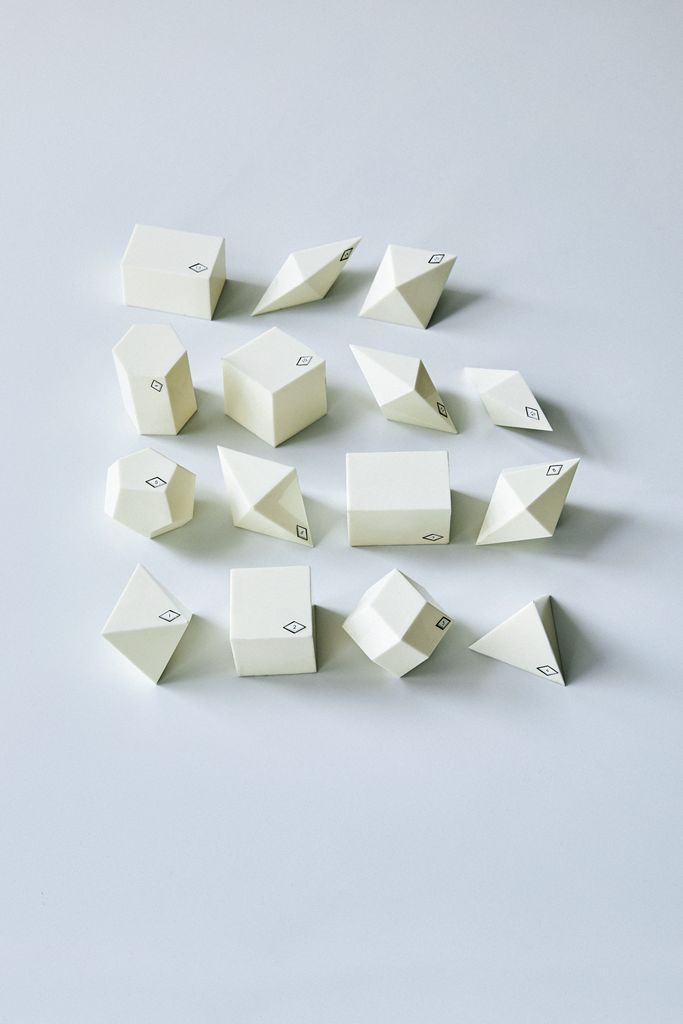

机の上のサイエンス。Vol.13

鉱物結晶模型

2022年7月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.12

三葉虫

2022年6月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.11

チョーク

2022年5月3日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.10

貝類

2022年3月27日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.9

木の実

2022年2月10日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.8

鳥類剥製

2022年1月22日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.7

ミネラル

2021年12月10日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.6

ピンセット

2021年11月13日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.5

カタゾウムシ

2021年10月21日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.4

ステンレス数理模型

2021年9月12日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.3

ウォードの箱

2021年8月11日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.2

線織面型模型

2021年7月26日

カルチャー

机の上のサイエンス。Vol.1

数理模型

2021年6月22日