カルチャー

不安な新生活を勇気づけてくれる3冊。

4月はこんな本を読もうかな。

2025年4月1日

text: Keisuke Kagiwada

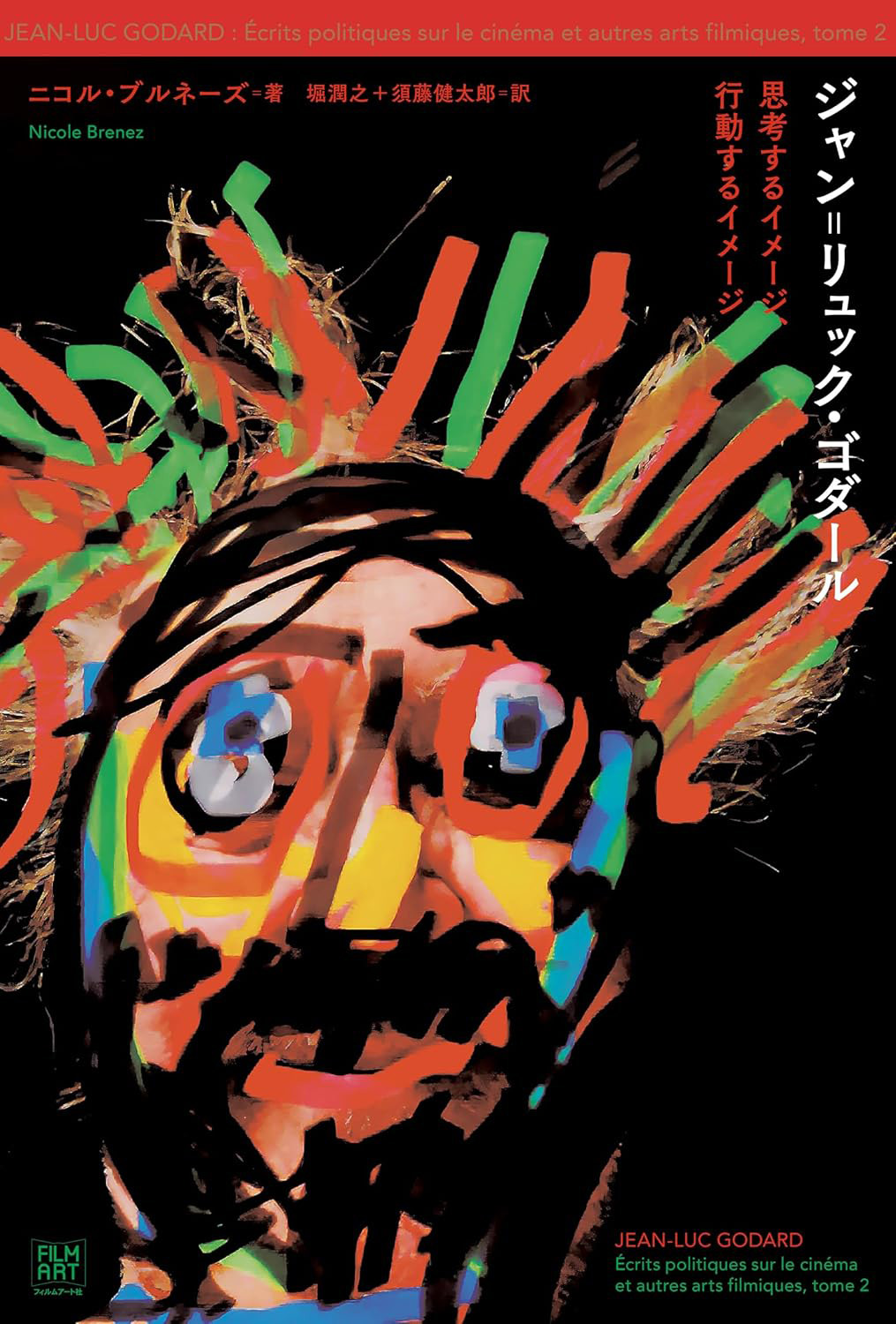

『ジャン゠リュック・ゴダール 思考するイメージ、行動するイメージ』

ニコル・ブルネーズ(著)、堀潤之、須藤健太郎(訳)

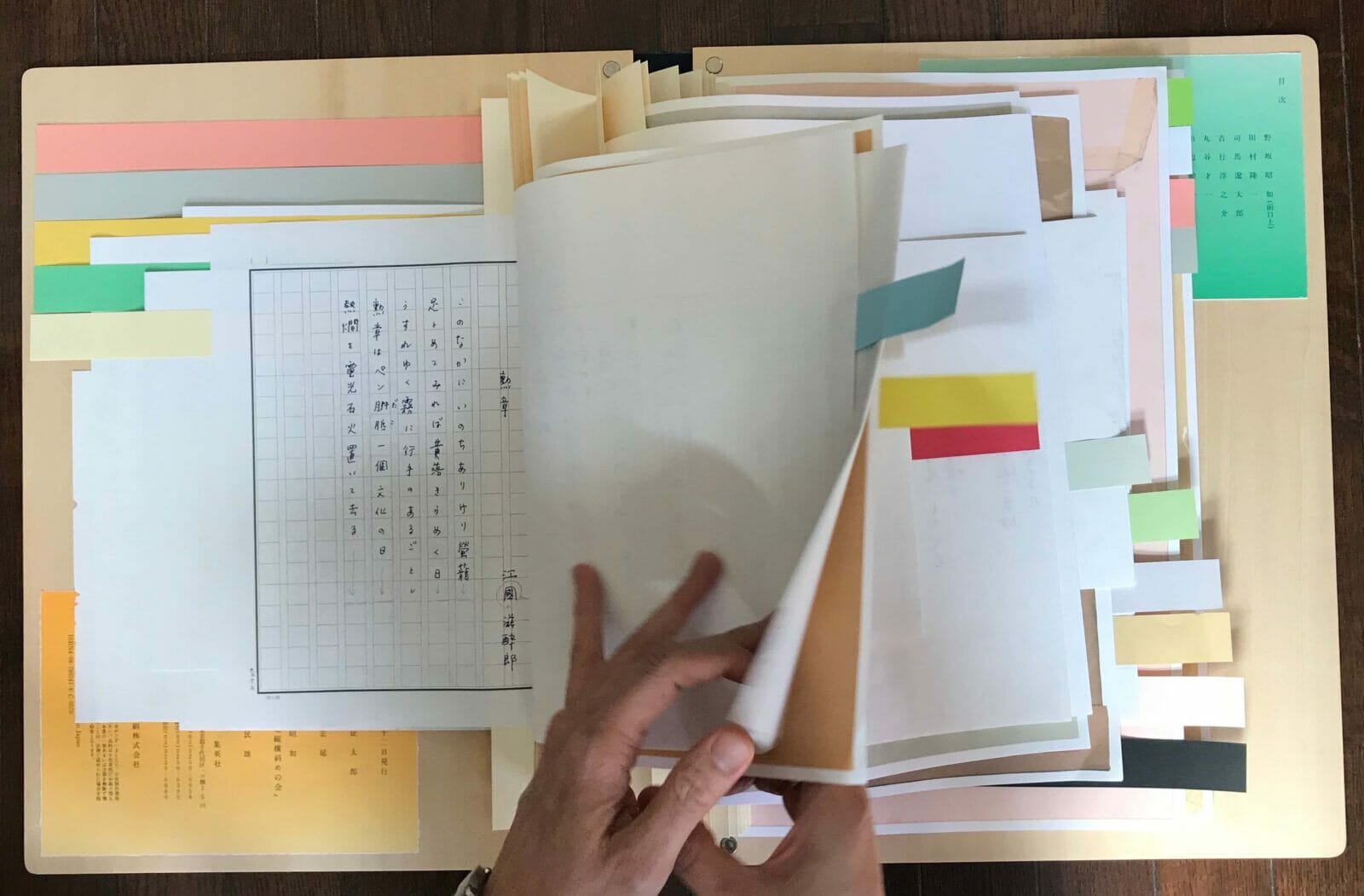

著者のニコル・ブルネーズは、フランスの映画研究者であり、2022年に亡くなった映画の巨星ゴダールの最晩年の協力者の一人。そんな彼女によるゴダールをめぐるテクスト集なのだが、なんといっても注目すべきは、ゴダールから送られてきた電子メールが収録されていること。社会人として真似すべきところはひとつもないが、言葉遊びを多用した本文、添付される画像、さらには件名まで巻き込んで、ゴダール的な宇宙を形作らんとする姿勢には感動するっきゃない。やっぱりゴダールはゴダールであった。メールを書く(描く)ときですらも。¥3,960/フィルムアート社

『映画の隔たり』

ジャック・ランシエール(著)、堀潤之(訳)

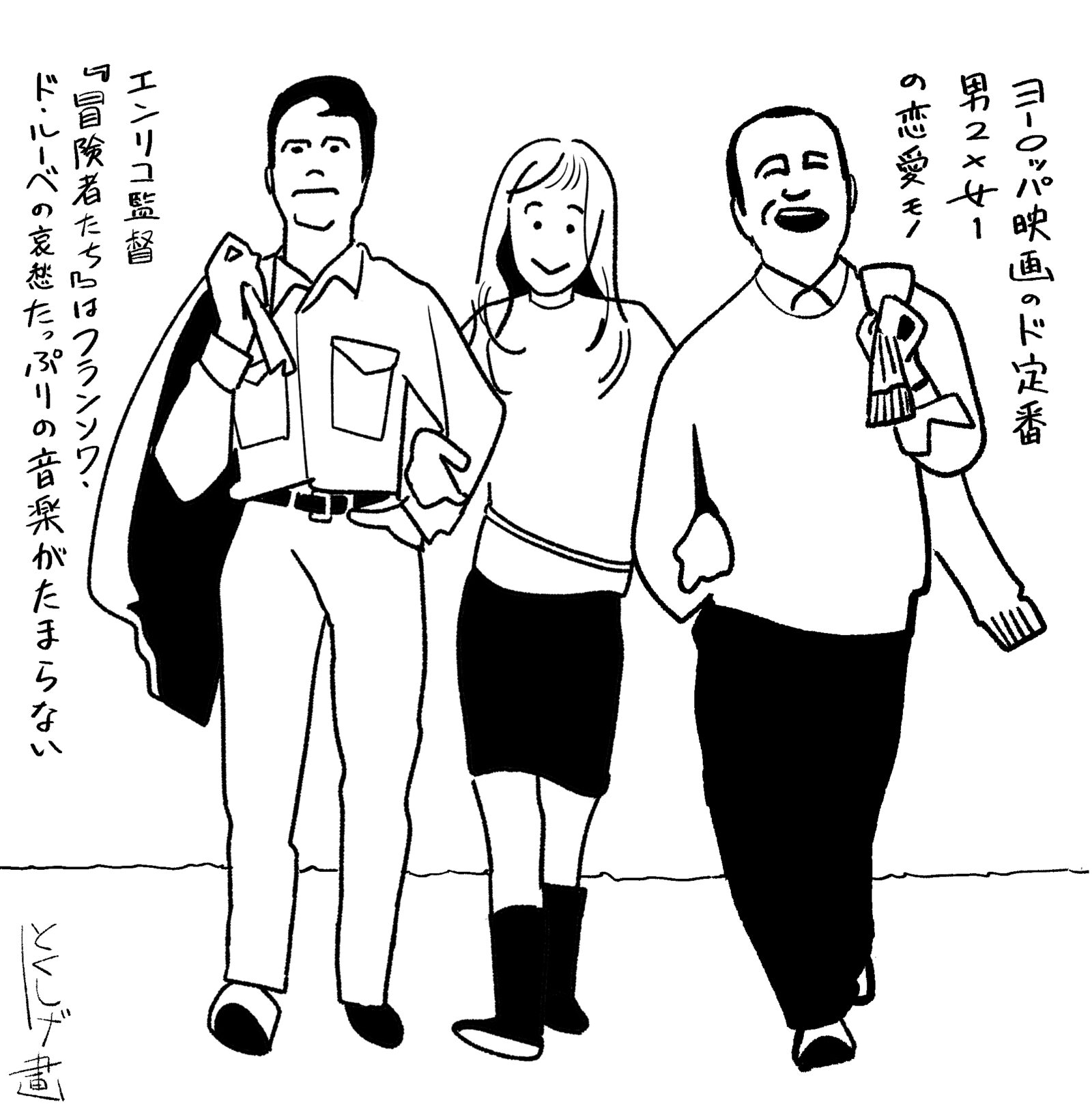

現代フランスの哲学者ジャック・ランシエールによる映画論集。かなり手強い一冊ではある。しかし、彼が普通に映画好きであることは、取り上げられる映画監督を見れば明らかで、そこに別に映画好きでもない哲学者が用語説明のために書いた映画論との違いがある。ヒッチコック、ブレッソン、ロッセリーニ、ペドロ・コスタ……。とりわけ、ハリウッドミュージカルの巨匠ヴィンセント・ミネリ論には我が意をえたり。「世界は舞台、舞台はエンターテイメントの世界」という「ザッツ・エンタテイメント」の歌詞から解き明かされるのは、「芸術と娯楽」をはじめ、何かと何かを分けること、あるいはその結合部分を示すことをしない、ミネリ的な方法論。それを念頭に置きつつ、「車が渋滞し現実が停止しないとミュージカルの世界に入れない『ラ・ラ・ランド』ってどうだったの?」と考えてみるのもいいかもね。¥3,740/青土社

『立岩真也を読む』

稲葉振一郎、岸政彦、小泉義之(著)

2023年に亡くなった立岩真也は、生存学や障害学を通して、「生きる意味と何か?」を問い続けた社会学者だ。こちらは、生前の彼を知る3人の学者たちが、改めて立岩の真価を問い直す論考集。興味深いのは、立岩が絶対に解けないタイプの問いを前にすると、エモくなるという指摘。それは彼の弱さであり、倫理なのかもしれない。しかし、エモくなることを辞さずに、難題と格闘するその姿勢には、学ぶべきことが多いはず。¥2,420/青土社

関連記事

カルチャー

POPEYE Webの本の交換会「ブックスワップ・ミーティング」においでよ。

2025年4月3日

カルチャー

JJとAAの勉強

2021年5月16日

カルチャー

通貨は本、品も本。お金が発生しないブックスワップミーティングという集い。

BOOK SWAP MEETING Vol.1 Report at cafe nico

2023年11月11日

カルチャー

チバユウスケさんにインタビュー。

著書『EVE OF DESTRUCTION』刊行記念!

2022年10月14日

カルチャー

サラリーマンはなぜサーフボードを抱えるのか?

日系アメリカ人デザイナーが日本で感じたデザイン業界に残る差別表現について。

2021年5月22日

カルチャー

【#1】クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書

紹介書籍 #1 『うしろめたさの人類学』

2021年3月9日

![[#1] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー](https://popeyemagazine.jp/wp-content/uploads/2021/07/SH01-1600x2332.jpg)

カルチャー

[#1] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー

執筆:小林エリカ

2021年7月15日

![[#2] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー](https://popeyemagazine.jp/wp-content/uploads/2021/07/68233b093778875177c9d4aba1da3c01-1600x2358.jpg)

カルチャー

[#2] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー

2021年7月22日

![[#3] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー](https://popeyemagazine.jp/wp-content/uploads/2021/07/SH03-1600x1200.jpg)

カルチャー

[#3] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー

2021年7月29日

![[#4] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー](https://popeyemagazine.jp/wp-content/uploads/2021/07/SH04-1600x2223.jpg)

カルチャー

[#4] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー

2021年8月5日

カルチャー

『本と映画の終わらない話。』発売中!

60人に聞いた、本と映画のはなし。

2022年10月31日

カルチャー

世界で一番雑誌が集まるロンドンの「HY MAG」へ潜入。

2023年11月5日

カルチャー

追うべき背中は本の中にある。Vol.1

2023年4月18日

カルチャー

【対談】斎藤幸平×小野寺伝助/前編

2023年4月27日

カルチャー

【対談】斎藤幸平×小野寺伝助/中編

2023年4月27日

カルチャー

【対談】斎藤幸平×小野寺伝助/後編

2023年4月27日

カルチャー

Cook the Books – イルマティック読書案内。 – Vol.1

『ZASSHI』という名の究極の雑誌。/文・井出幸亮

2021年3月9日

カルチャー

Cook the Books – イルマティック読書案内。 – Vol.2

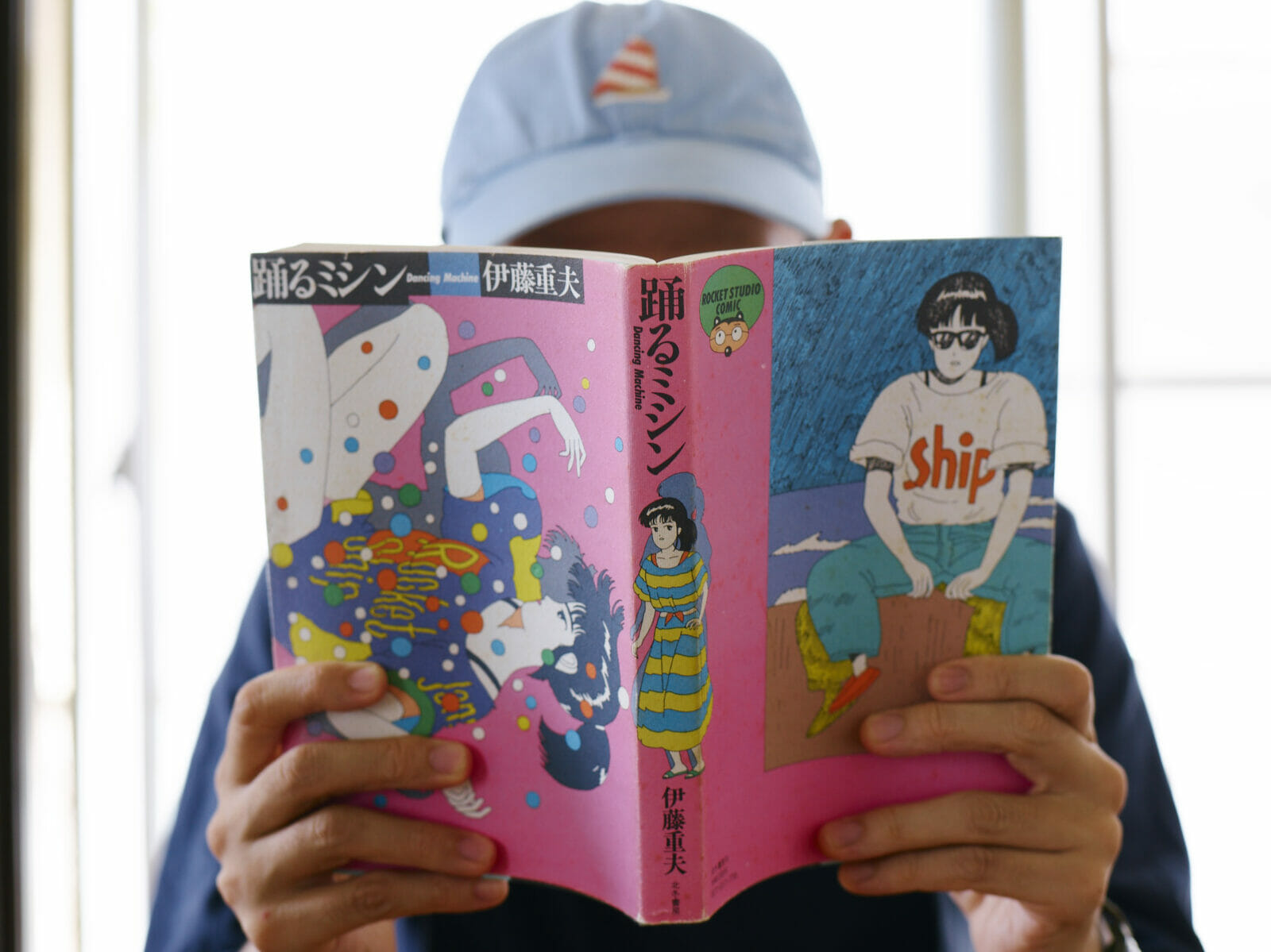

"幻のマイナー・ポエット"、伊藤重夫をめぐって。/文・井出幸亮

2021年9月23日

カルチャー

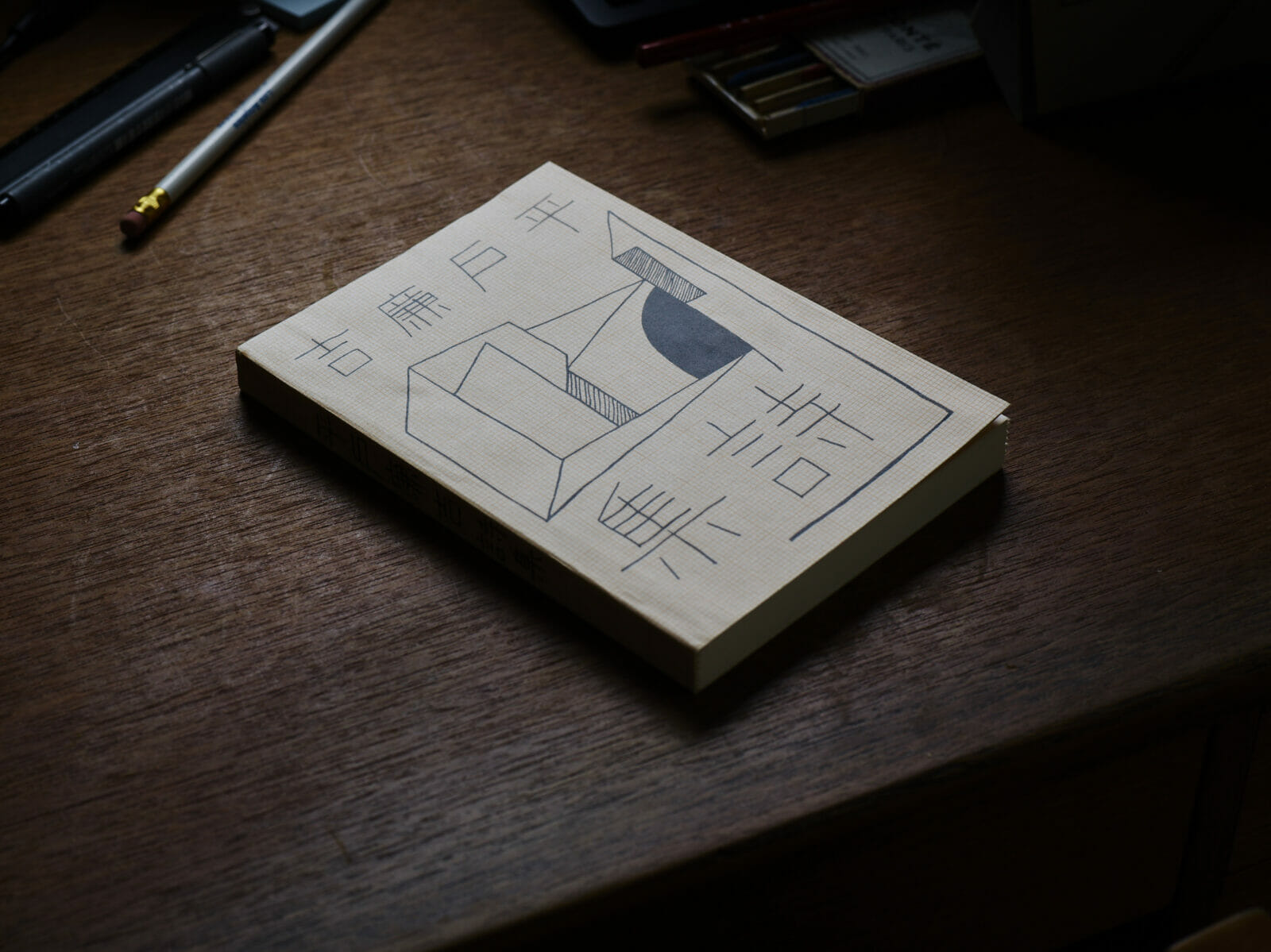

Cook the Books – イルマティック読書案内。 – Vol.3

大正時代のパンク、未来派詩人のヴィジュアル。/文・井出幸亮

2021年12月16日

カルチャー

All You Need Is “HAPPY DAYS”!

POPEYE Webチームで長野県の小さな村のディープ・スポットへ行ってみた。

2024年4月12日

カルチャー

イタリア発の恋愛漫画 マヌエレ・フィオール『秒速5000km』のブック・レビュー。

文・川勝徳重

2023年6月13日

カルチャー

カート・ヴォネガット著『キヴォーキアン先生、あなたに神のお恵みを』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年6月5日

カルチャー

キャサリン・レイシー著『ピュウ』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年10月23日

カルチャー

コーマック・マッカーシー著『ステラ・マリス』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2024年8月27日

カルチャー

コーマック・マッカーシー著『通り過ぎゆく者』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2024年6月12日

カルチャー

トーヴェ・ディトレウセン著『結婚/毒 コペンハーゲン三部作』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年8月7日

カルチャー

ルイ=フェルディナン・セリーヌ著『戦争』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2024年2月5日

カルチャー

町田康著『口訳 古事記』レビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年5月15日

カルチャー

王安憶著『長恨歌』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年12月26日

カルチャー

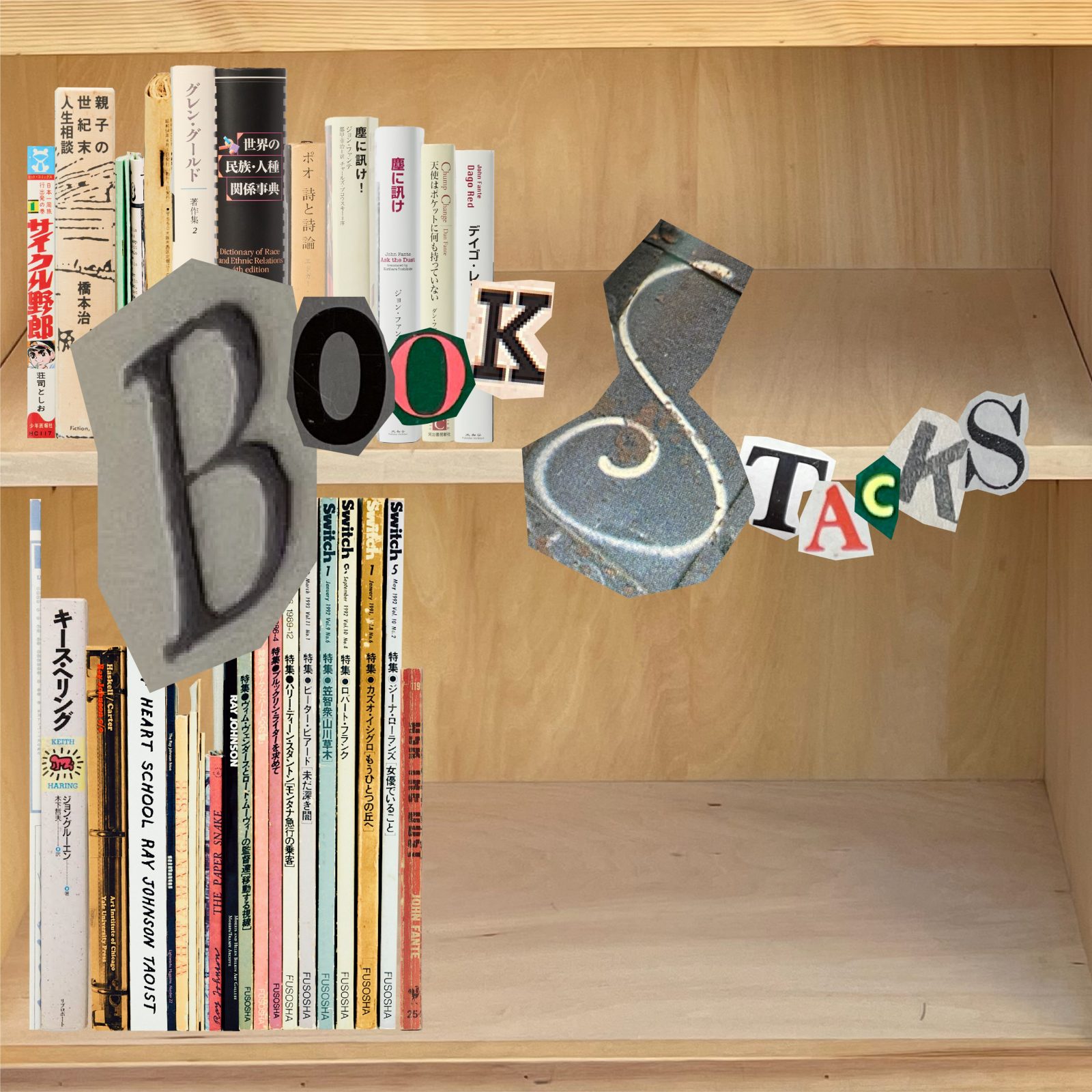

詩情を感じる1980年代『Switch』に魅せられて。

BOOK STACKS Vol.6:雑誌編

2023年7月28日

カルチャー

進化を続ける本屋さんはチェックしておかないと。

東京暮らしの123!

2024年4月18日

カルチャー

紙面を嗅ぐと……。ライター・トロピカル松村さんに聞いた、大阪発のタウン誌『BOOP』って何ですか?

BOOK STACKS Vol.5:雑誌編

2023年7月14日

カルチャー

思考の癖、編集者と客観性。

BOOK STACKS Vol.7

2024年6月8日

カルチャー

好きな本を並べてPOPEYE Webのオリジナル本棚を作ろう〜。初回は漫画『サイクル野郎』(少年画報社・1971年)など。

BOOK STACKS Vol.1

2023年5月31日

カルチャー

人生経験豊富じゃないし、『親子の世紀末人生相談』は置いておこう。

BOOK STACKS Vol.2

2023年6月5日

カルチャー

リブロポートから出版されたジョン・グルーエン著『キース・へリング』について。

BOOK STACKS Vol.3

2023年6月10日

カルチャー

イタリア発のメールアート雑誌『Arte Postale!』と『ブラック・マウンテン・カレッジ』の話。

BOOK STACKS Vol.4:雑誌編

2023年6月30日

カルチャー

うだつが上がらないけど悲しくない、ジョン・ファンテの『塵に訊け!』。

BOOK STACKS Vol.8

2024年6月13日