カルチャー

Cook the Books – イルマティック読書案内。 – Vol.3

大正時代のパンク、未来派詩人のヴィジュアル。/文・井出幸亮

2021年12月16日

photo: Keisuke Fukamizu

text: Kosuke Ide

logo design: Yota Shiraishi

edit: Yu Kokubu

第3回:『平戸廉吉詩集』(平戸廉吉詩集刊行会)/1931年

大正時代のパンク、未来派詩人のヴィジュアル。

シティボーイズ&ガールズのみんなに向けて、good & illな本を紹介する新連載、「Cook the Books」。第3回目は、シティボーイにはほとんど馴染みのないであろう(毎回だけど)、古い詩集を紹介したい。

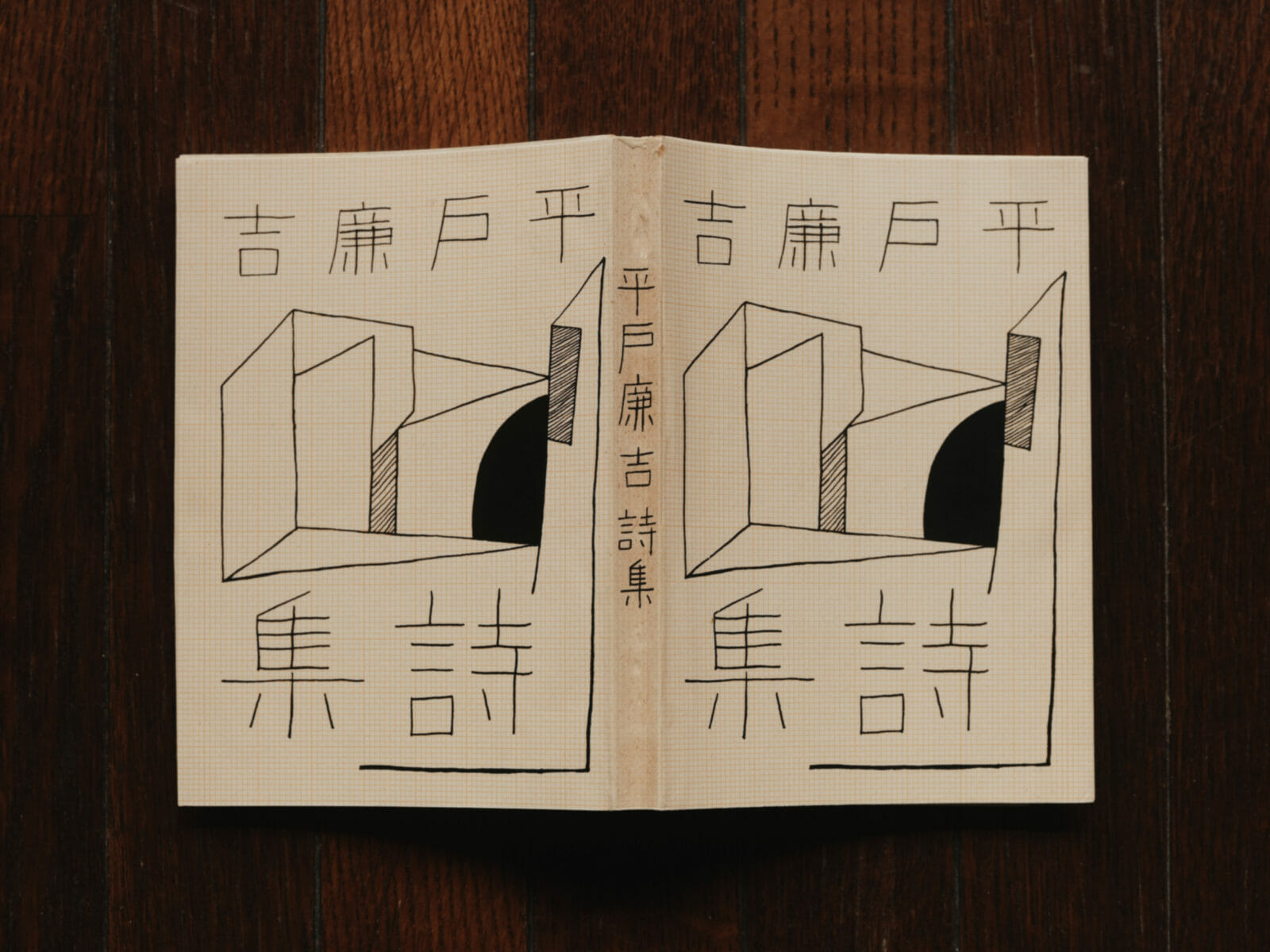

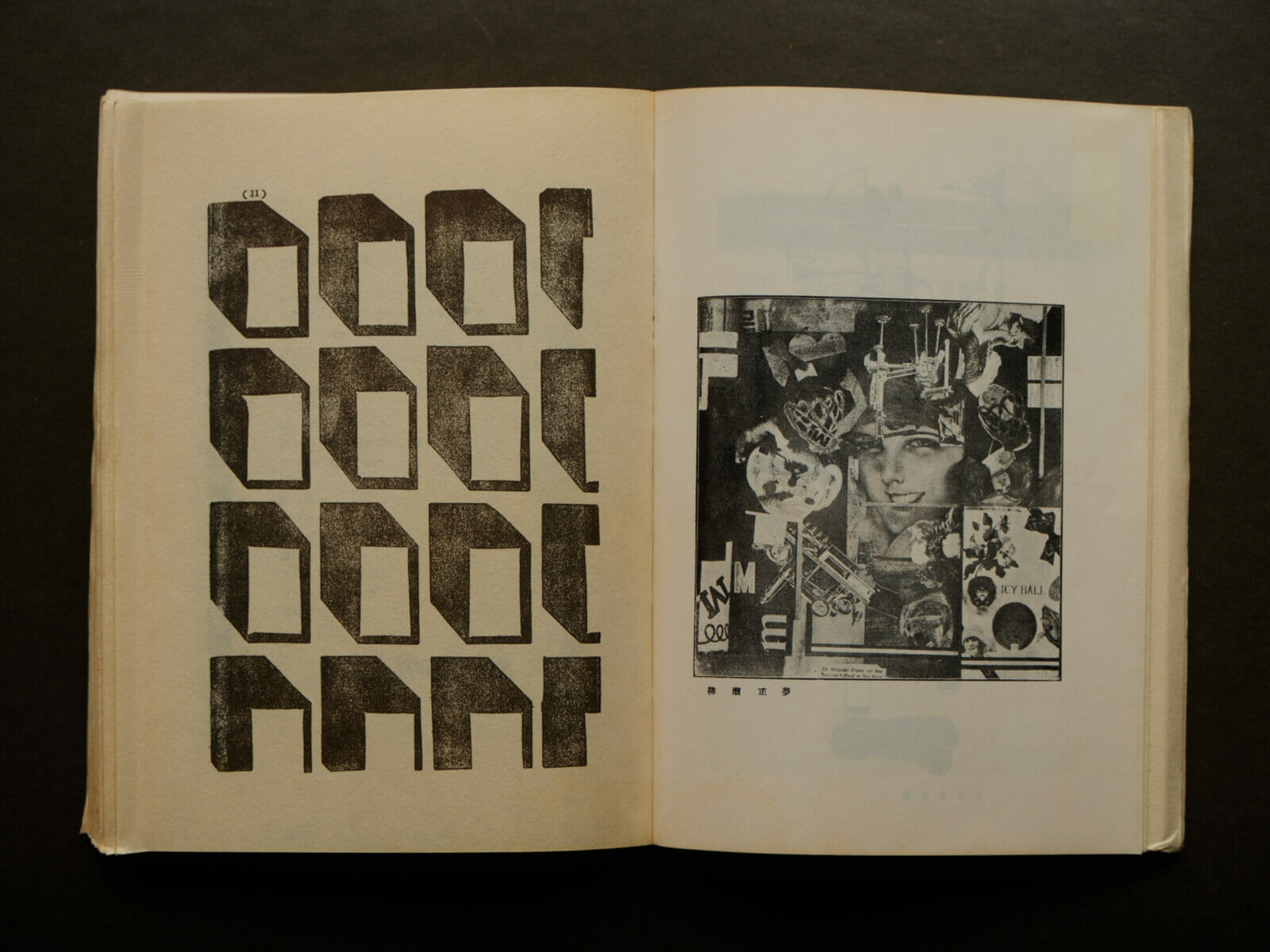

表紙から背まで、方眼紙の下地に手描きで描かれた奇妙な図形。そしてこれまた手描きの「平戸廉吉詩集」の題字。幾何学的でありながらそのヒョロヒョロとした線と隙間が、何とも言えぬ“ヌケ感”を醸し出すヘタウマ的グラフィック(しかもこの本は表紙と裏表紙がまったく同じ絵柄!)。

本書の初版刊行年は「昭和6年」=1931年。つまり今から90年前の本ということになる(と言っても、僕の手元にあるものは、’81年に日本近代文学館から刊行された復刻版。しかし装釘デザインは忠実に復元されていて、原書とほぼ変わりない)。1世紀近くも前にこのセンス。イカしているじゃないか。

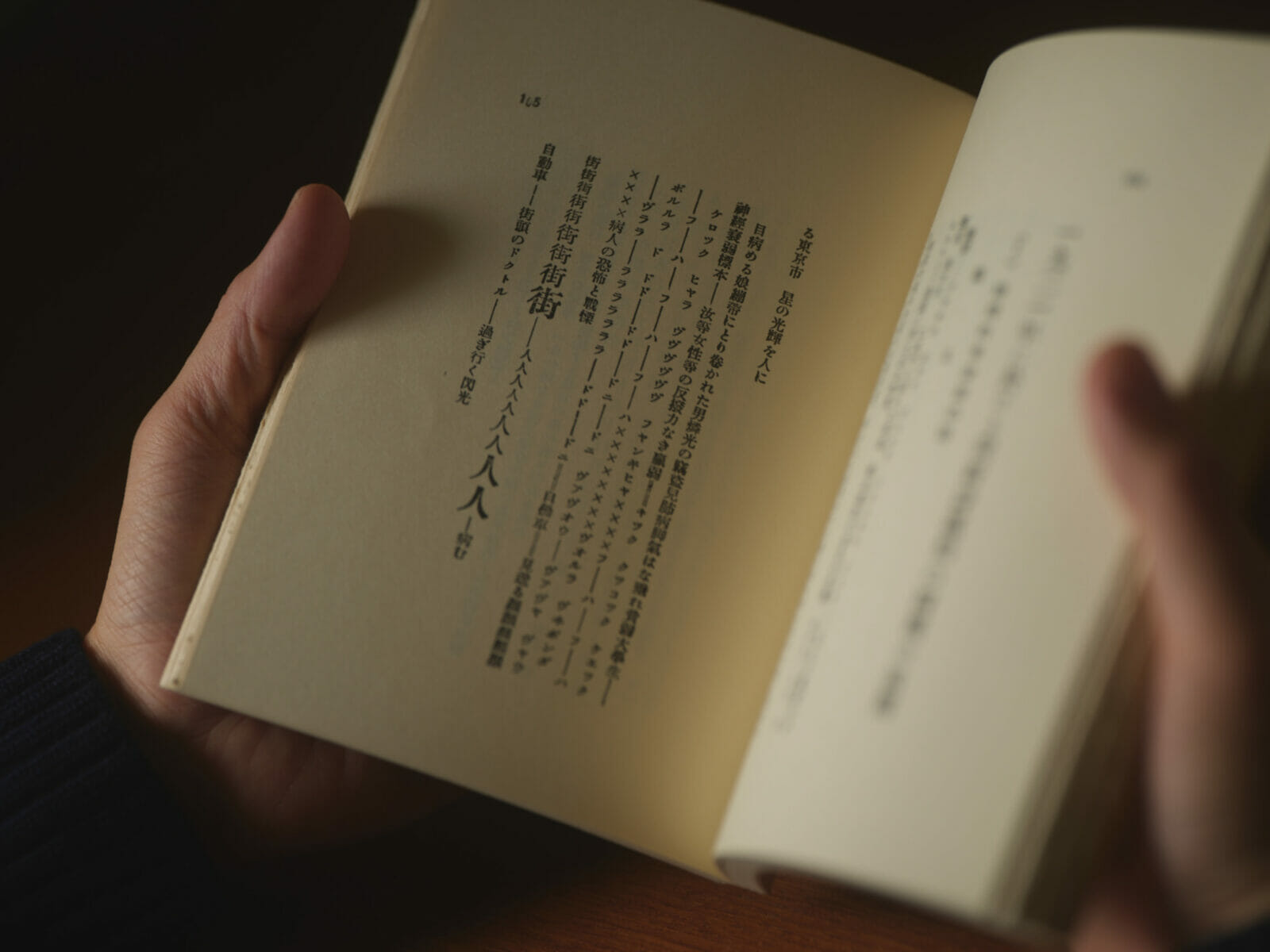

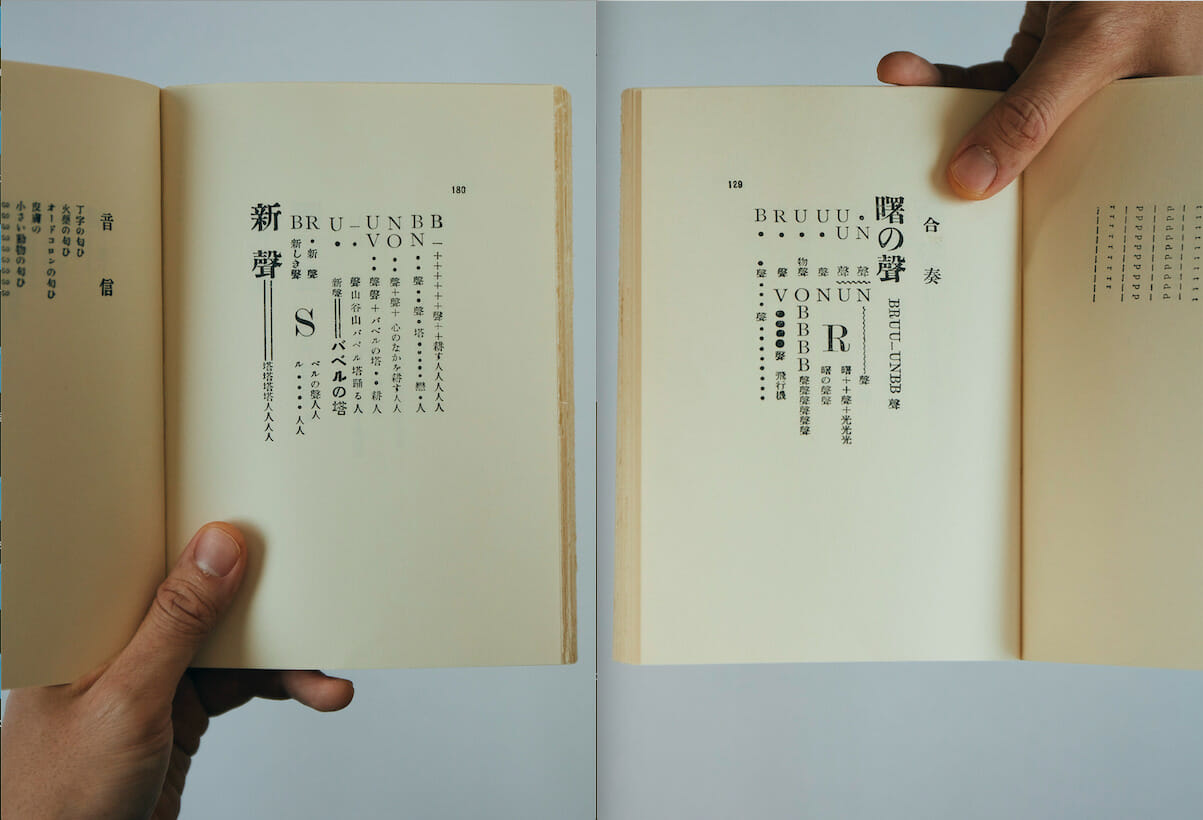

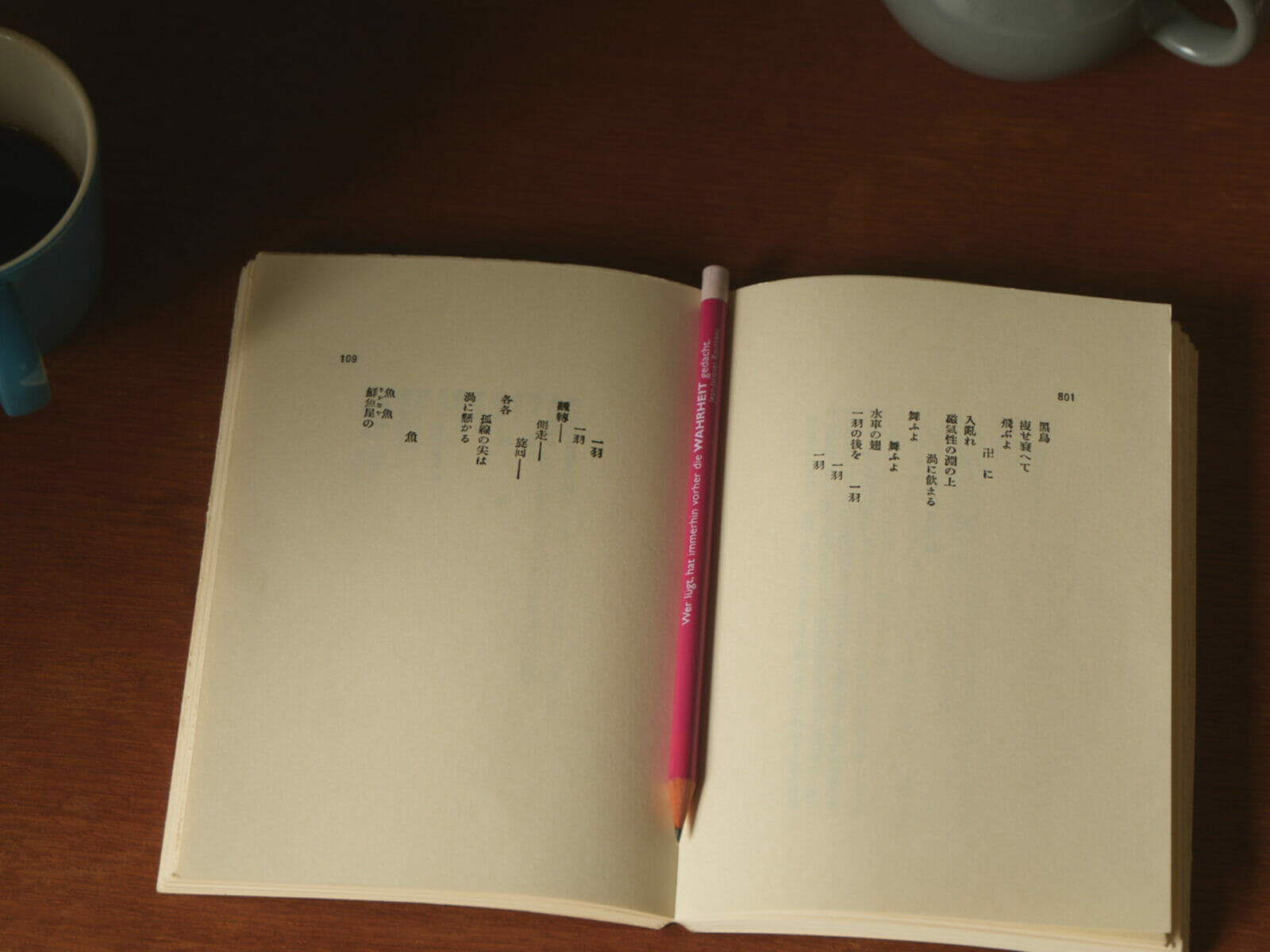

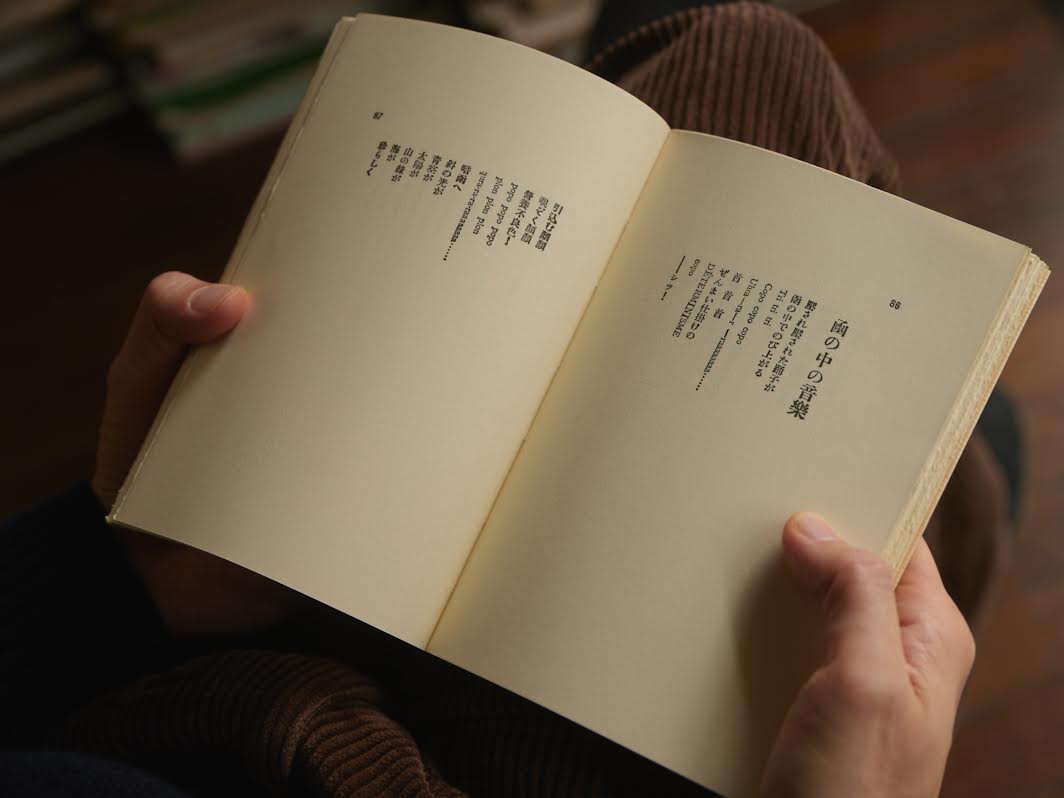

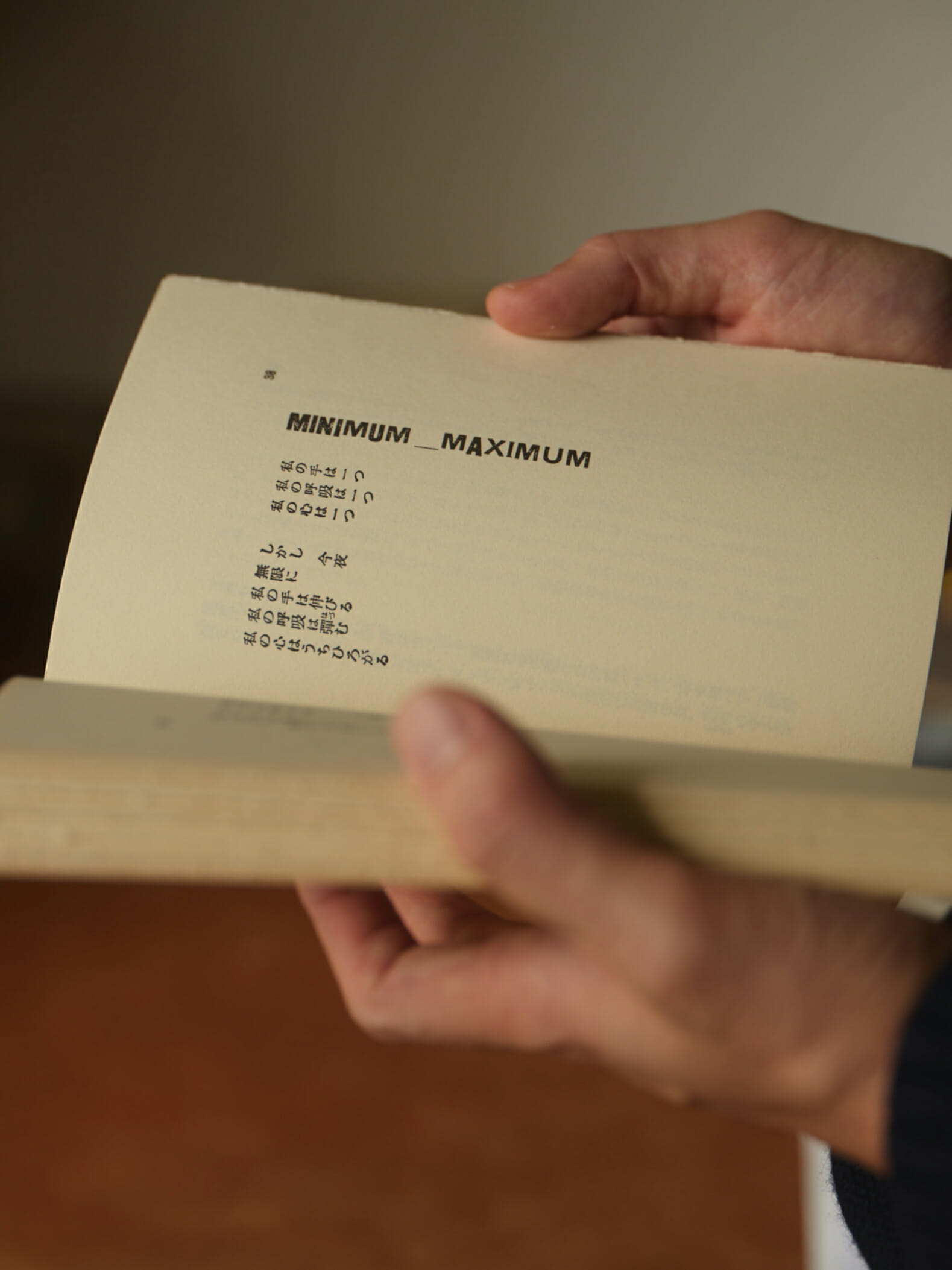

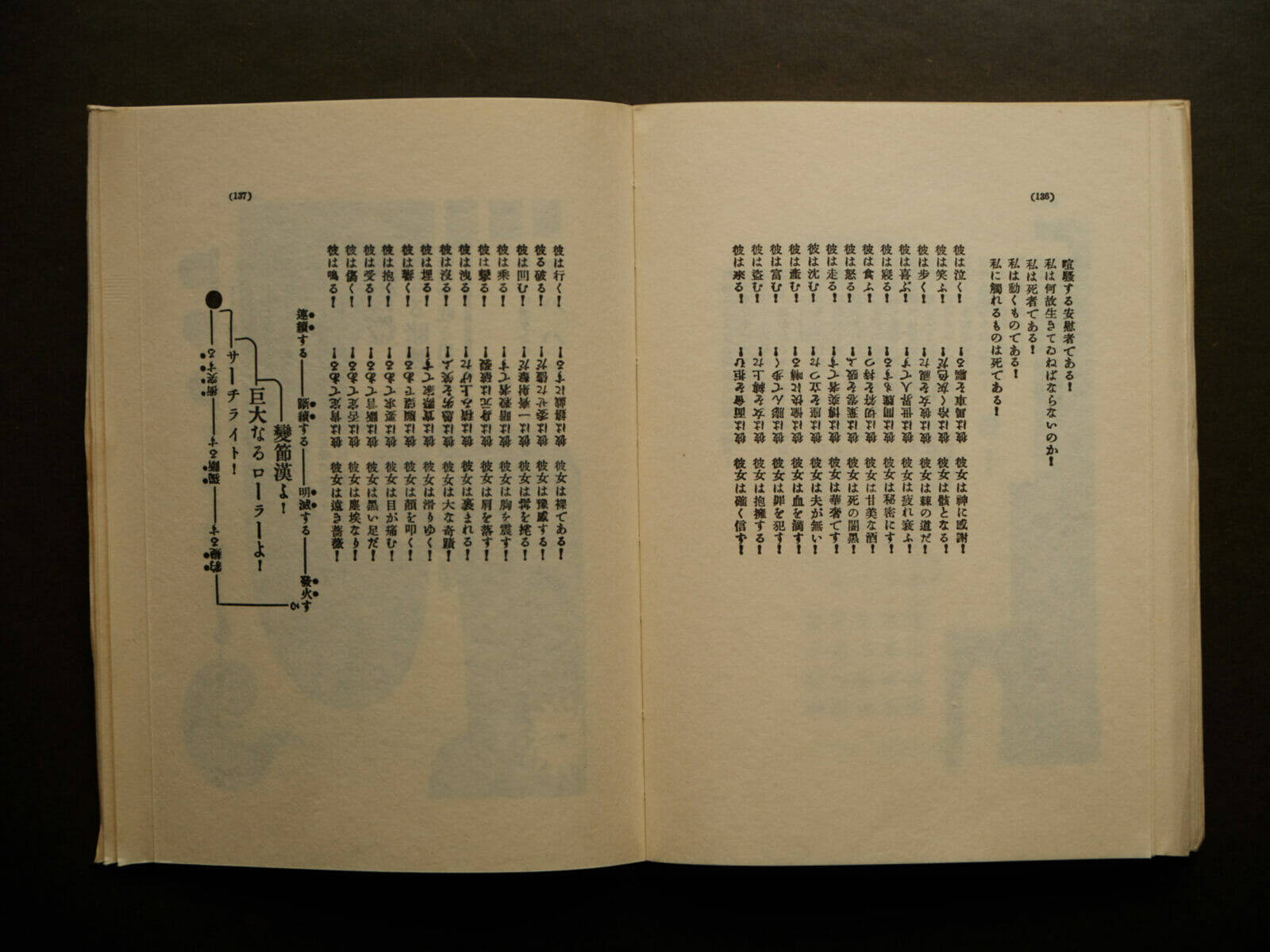

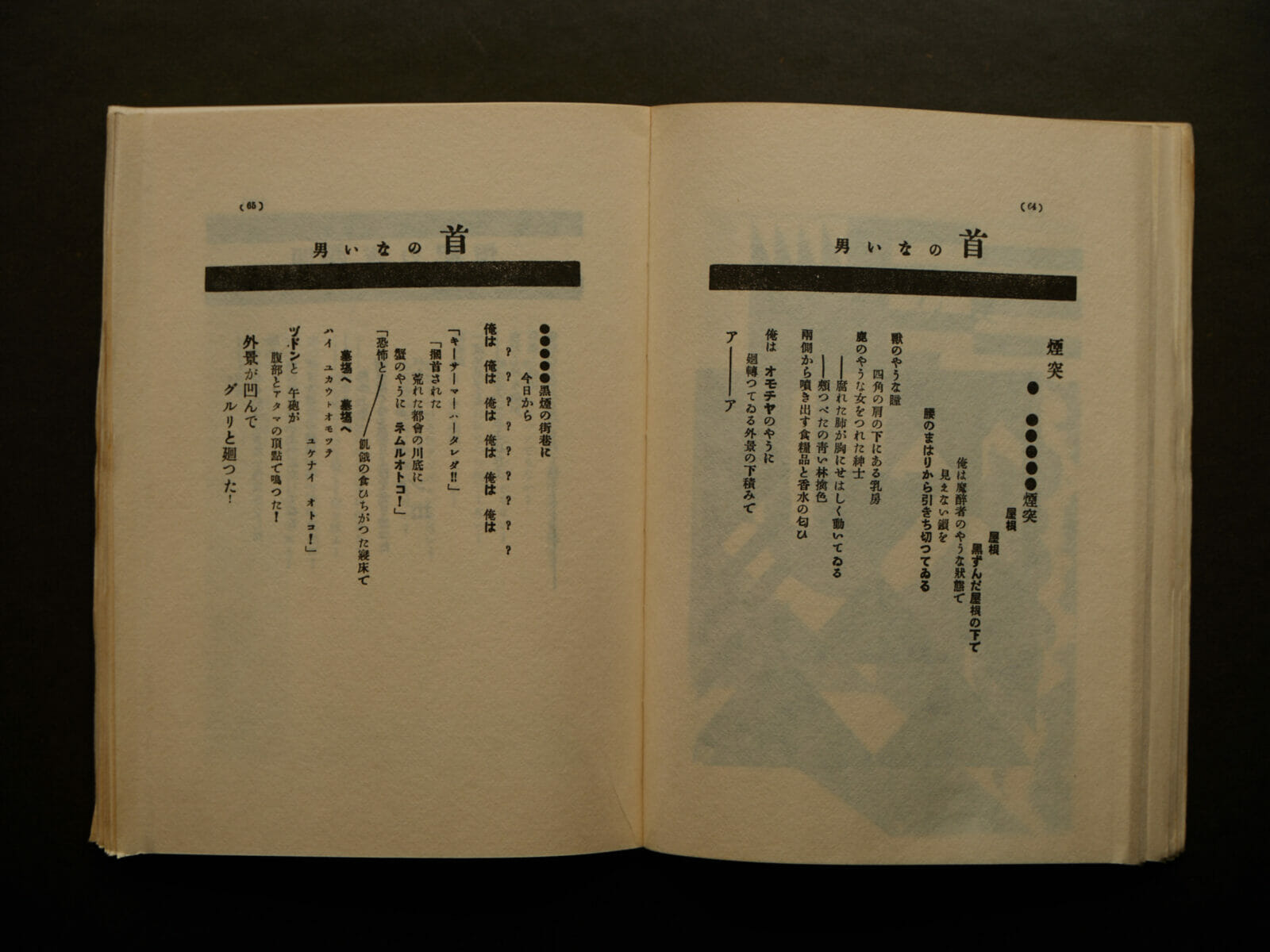

実のところ、本書に収められた詩の数々もまた、視覚的な面白さが随所に散りばめられている。例えば、「合奏」という作品。これはほとんどタイポグラフィと言おうか、どこか“画”のようでもある。そこに書かれてある文字も、ごく一般に想像されるような詩の言葉ではない。もう少し穏当な、「詩らしい詩」である作品「飛鳥」においても、空を舞う黒い鳥と水車の“旋回”する様子が、文字の配列によって視覚的に表現されており、これは「空間立体詩」と名付けられている。とにかく全体を通して、さまざまな言葉の表現が試みられている。

詩の言葉を視覚として表現する手法は、60年代の国際的な前衛詩運動である「コンクリート・ポエトリー」運動に関わった新國誠一を始め、吉野弘や吉増剛造ら、戦後の現代詩の世界ではとことん実験が行われてきた。こうした視覚的アプローチによる「前衛詩」の系譜を遡り、そのルーツを海外まで辿っていくと、20世紀初頭のイタリアに端を発し、世界的に大きな影響をもたらした芸術運動「未来派(Futurismo)」へとひとまず行き着く。そして、この「未来派」詩人の日本における代表格が、平戸廉吉(ひらと・れんきち)ということになる。

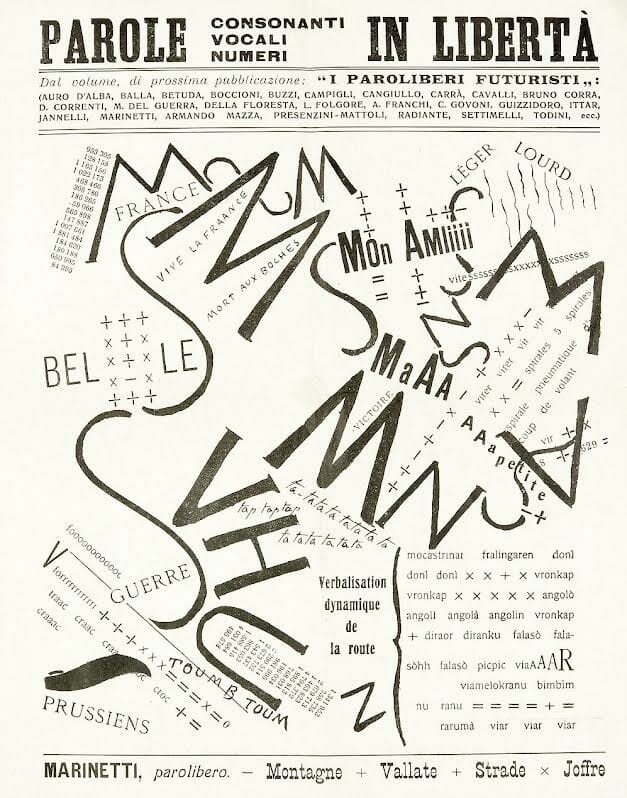

そもそも「未来派」とはいったいどういう運動であったのか。このムーブメントは1909年2月、イタリアの詩人、フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティがフランスの大新聞『ル・フィガロ』の一面にデカデカと発表した「未来派創立宣言」に端を発する。

「闘争のなかにしか、もはや美はない。攻撃的な性格を持たない作品に傑作はありえない」

(堤康徳訳、『未来派 1909-1944』展図録より)

激しい筆致で語られる、長~い宣言文の主張を煎じ詰めれば、「伝統芸術の破壊と新しい芸術の創造」、そして「現代性への絶対的な肯定」ということになる。そこでは「危険への愛、活力と無謀の習性」が謳われ、「勇気、大胆、反乱」こそが詩の本質とされ、「攻撃的な運動、熱を帯びた不眠、かけ足、宙返り、びんた、げんこつ」、そして「うなりをあげる自動車」による「速度の美」が称賛されている。

前世紀から連綿と続く官製芸術やアカデミズムなどの権威を打破し、新しい芸術の世界を切り拓こうとしたマリネッティは、過去に対する感傷を完全に否定して、当時、最新のテクノロジーだった「自動車/飛行機/鉄道」などの近代的な輸送機械、そして「都市/群衆/電気/騒音/臭気」などの美を賞賛することで反逆の意を示した。

未来派の過激かつ挑発的な主張は、「女性蔑視」や「戦争」までをも賛美する面があり、現代から見れば倫理的な問題は少なくない。しかし、この時代にはまだ旧弊的な社会における“体制”の権威と圧力がとてつもなく頑強だったのであり、それらに対する破壊的カウンターを目指した未来派は、早すぎたパンク・ムーブメントだったと言える(実際、70年代以後のスチーム・パンク、インダストリアル、ノイズなどカルチャーの原型がここにあるのは間違いない)。後になって現れ、世界中に伝播したダダやシュルレアリスムなど、20世紀の「前衛(avant-garde)」芸術運動の素地にもなった。

マリネッティの周囲には、やがてウンベルト・ボッチョーニやカルロ・カッラ、ジャコモ・バッラら詩人から画家・音楽家までが集まり、未来派はひとつの大きなムーブメントへと発展していった。

さて、一方で当時の日本に目を向けてみると、このマリネッティの宣言文は、その発表からわずか3ヶ月後には作家・森鴎外が翻訳して紹介している。その後、彫刻家の高村光太郎や洋画家の木村荘八らは、マリネッティに書簡を送るなどして交流を行っており、未来派の名は日本の美術シーンでも徐々に浸透していく。22年には滞欧していた画家・東郷青児が、パリで「未来派騒音音楽会」に参加してマリネッティに出会い、“本家”未来派の仲間入りも果たした。

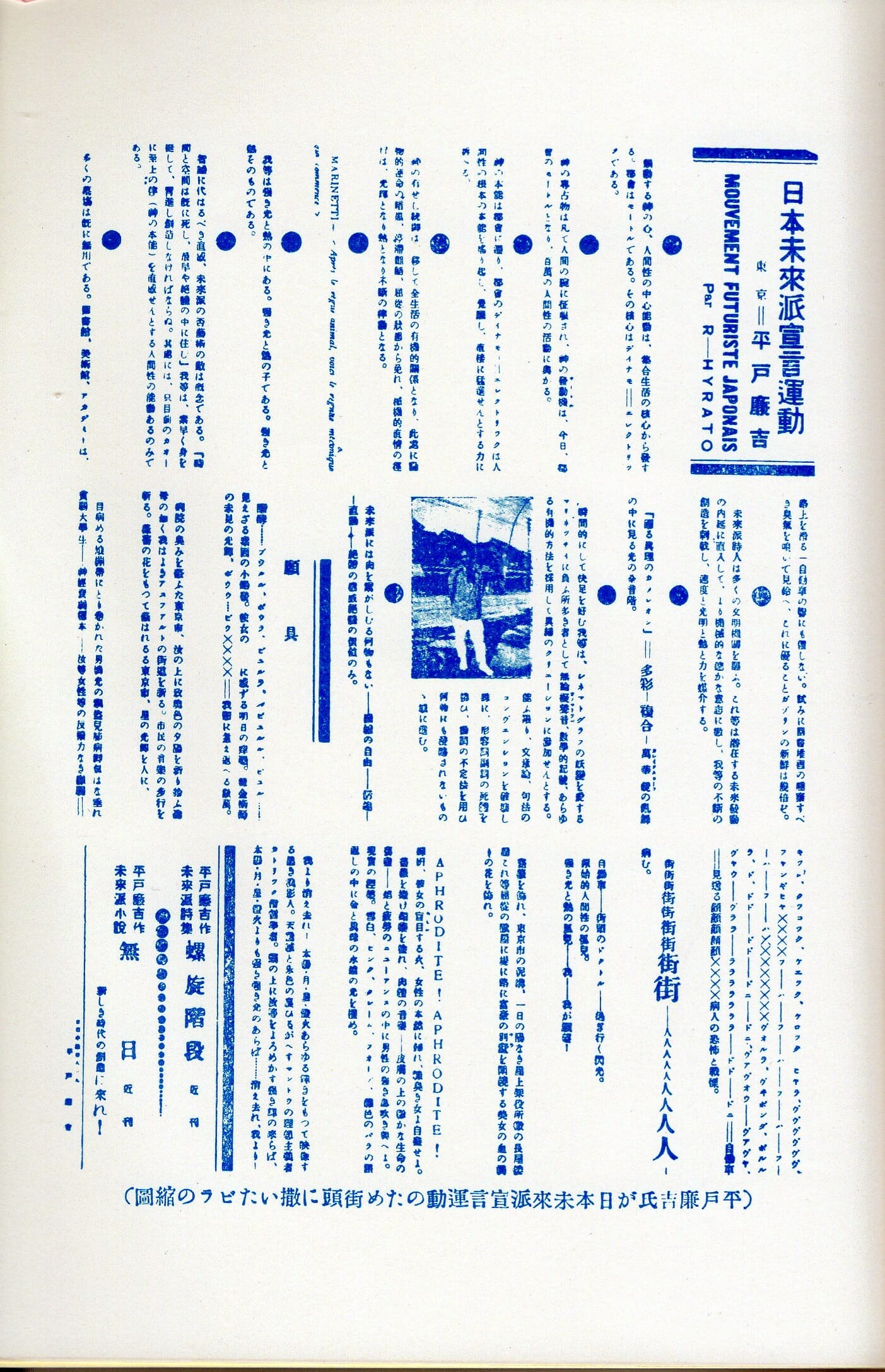

その前年、大正10(1921)年の12月のある日のこと。詩人・平戸廉吉は東京・日比谷の街頭で「日本未来派宣言運動」なるリーフレットを撒いていた。ゲリラ的に配布された厚紙には大小の活字が踊り、高らかに革命を謳う宣言文が書かれていた。

「多くの墓場は既に無用である。図書館、美術館、アカデミーは、路上を滑る一自動車の響にも値しない。試みに図書堆裡の唾棄すべき臭気を嗅いで見給へ、これに優ることガソリンの新鮮は幾倍ぞ」

(平戸廉吉「日本未来派宣言運動」より)

なかなかすごい内容だが、これはマリネッティの影響、というかコピーに近い翻案と言って良いだろう。実際、平戸はロシア未来派の詩人ダヴィド・ブルリュークから「日本のマリネッティ」などと呼ばれたそうで、もちろんその詩作の手法においても大きな影響を受けていた。名詞を並べて用言をほとんど用いない、漢字とカタカナを多用する、擬音語や数学記号などを取り入れる、機械美を謳いあげる……などなど、随所に類似が確認できる。

平戸より早くから未来派に注目し、記事を翻訳したりして紹介につとめ、またその表現を実作に取り入れるなどしていたのが、画家・詩人の神原泰(かんばら・たい)だ。実はこの神原こそ、先に書いた『平戸廉吉詩集』の装釘を手がけた人物。神原もまた当時、マリネッティに直接手紙を書き送っており、宣伝家のマリネッティはその返信として自分の写真やら著作をガンガン送って来たという。そして、平戸がビラを撒いたのと同じ年の10月、今度は神原が開いた展覧会で「第一回神原泰宣言書」が発表される。

画家よ去れ画論家よ去れ!

芸術は絶対に自由なり

詩もなし、絵画もなし、音楽もなし、有るものは唯一つの創造のみ

芸術は絶対に自由なり、其の様式もまた絶対なり、神経も理知も感覚も音も香も色彩も光も欲望も運動も圧力も――更らに総てのものの最後として真実の生命そのものも、一物として、芸術の内容たり得ざるは無く、如何なる素材も、如何なる様式も、創造の途に無用なるものなし

(神原泰「第一回神原泰宣言書」より)

これもまたマリネッティの宣言文の剽窃、いやインスパイアか。ともかく、こうして平戸と神原は「日本の未来派詩人」として宣言をブチ上げ、ガンガン活動を始めていく……はずだったのだが。平戸は何と宣言ビラを撒いた翌年の大正11(1922)年に、肺患により29歳の若さで貧窮のうちに夭逝してしまうのだった。

平戸は生前、作品をまとめた詩集『螺旋階段』を上梓するつもりで、予約募集までしていたが実現せず、ついに一冊も詩集を遺さなかった。『平戸廉吉詩集』は、彼の死後9年も経った後に、友人である神原と詩人の萩原恭次郎、そして師でもあった川路柳虹らが編集して出版された、唯一の遺稿集だった。

この遺稿集を編纂した平戸の友人・萩原恭次郎は、平戸のやり残した前衛的な詩表現の追求に邁進し、近代詩に名を残した人である。萩原は当時、スイスのチューリヒで詩人トリスタン・ツァラらによって始められた「ダダ」に影響されていた。ダダとは何か?と問われれば、これまた「虚無を根底に持ち、あらゆる既成の秩序や常識に対する否定、攻撃、破壊、無意味なものの肯定」を志向するもので、「芸術を特別のものとして扱う価値観をも否定する」という“反芸術のための芸術”運動であった。

このダダイズムに傾倒した萩原は、大正12(1923)年、岡本潤、壺井繁治、川崎長太郎と4人で『赤と黒』という詩の雑誌を創刊。その表紙には、こんな言葉が踊っていた。

詩とは? 詩人とは? 我々は過去の一切の概念を放棄して、大胆に宣言する! 『詩とは爆弾である! 詩人とは牢獄の固き壁と扉とに爆弾を投ずる黒き犯人である!』

(『赤と黒』創刊号表紙の「宣言」より)

さすが、後に作家・高見順に「詩壇のテロリスト」と呼ばれただけのことはある。旧来の価値、秩序を破壊し尽くす。この時代は、こうした世界同時的な“前衛”の全盛期であり、同年にはドイツ帰りの村山知義(日本のカンディンスキー!)を中心に柳瀬正夢、尾形亀之助、大浦周蔵らがアバンギャルド集団『マヴォ』を結成。印刷メディアを使った複製芸術、ハプニング的パフォーマンスアート、廃棄物を利用した建築デザインなど、先鋭的な表現活動を開始した。彼らの機関誌『マヴォ』には、萩原も後に参加している。

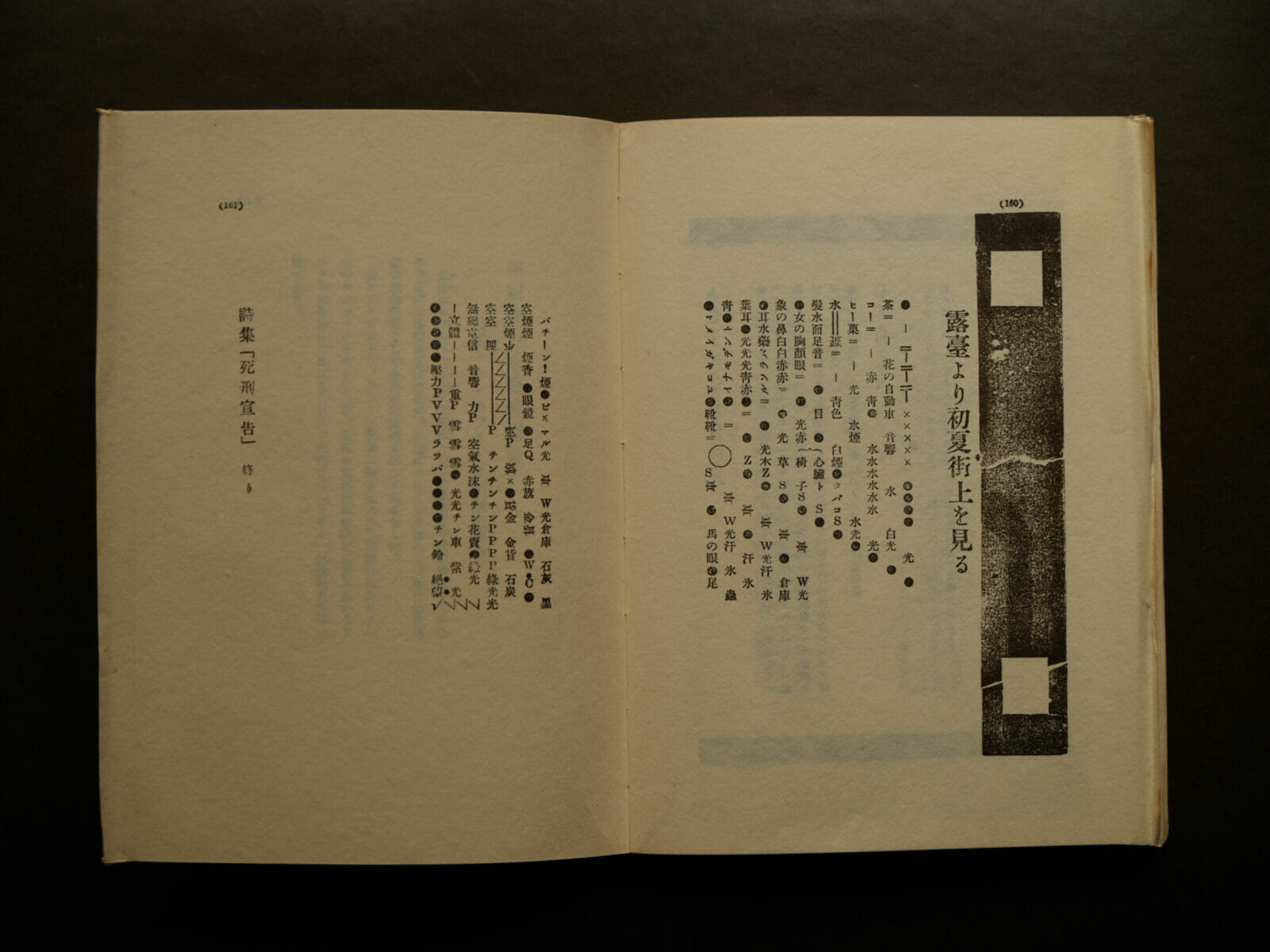

その萩原の第一詩集である『死刑宣告』(長隆舎書店)は、マヴォ同人たちの版画や写真などが組み込まれた、戦前日本の前衛詩における到達点として知られる伝説的な作品だ。そこではまさに視覚的な表現が徹底的に追求されている。時には天地左右すらない無秩序な紙面から、煙突や自動車などが生み出す都市の喧騒と冷酷とが爆発的に溢れ出るかのような、とても大正14(1925)年の作とは思えない、パンキッシュな内容の一冊である。

本書『死刑宣告』、そして斎藤秀雄『蒼ざめた童貞狂』(1926年、長隆舎書店)の2冊は、まさしく「日本のアバンギャルド・クラシック」として、今や海外コレクターの人気も高く、古書価格は跳ね上がるばかり(マジすごい値段)。だが個人的には、平戸廉吉詩集の何だかちょっと控えめな感じが気に入っている。それはこの何となく気の抜けた装釘のせいでもあるかもしれないけれど。

同じくダダに影響を受け、『ダダイスト新吉の詩』(1923年)という名著を残した詩人・高橋新吉は、「平戸廉吉は、個人的には不幸な人間であったように思う。妻帯したことがあるかどうかよく知らないが、実生活では、彼の作品ほど奔放でも、直情行動でも無かったように思う」と書いている。そういえば、神原も後には東亜燃料工業(現東燃ゼネラル石油)という企業に勤務し(さすが未来派)、後には常任監査役まで務めたビジネスマンでもあった。「世界石油会議日本国内事務局長」などという役職も歴任し、平成の世まで生きながらえた(99歳没!)。あの檄文を書いた前衛アーティストがそんな社会的にエラい人になったというのが面白い。

今、約100年近くも前の時代の「前衛」を見ることに、歴史的価値以上の意味を探すことは難しいと言う人もいるかもしれない。平戸や萩原の詩もやはり時代がかっていて、違和感を覚える人もいるだろう。けれど、僕は当時の若き芸術家たちが抱えていた“反逆心”にとても興味を持っている。そして、彼らが同時代の海外の動向に目を光らせ、その前衛を掴もうと必至になってコピーし、それを日本語に置き換えようと実験に励んだこと、また旧来の詩表現に対して新たなアプローチによって抗い、乗り越えようとしたこと、ひとつの運動体として自覚的に集い活動したことなど含めて、EdgyでDisorderな都市のストリートでしか生まれ得ないパンク・ムーブメントとして、改めて目を向けてみたいと思っているのだ。

文・井出幸亮