カルチャー

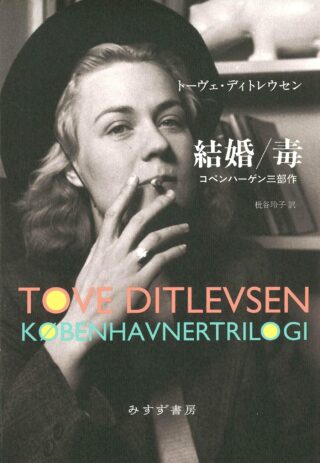

トーヴェ・ディトレウセン著『結婚/毒 コペンハーゲン三部作』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年8月7日

illustration: Nanook

text: Kohei Aoki

edit: Keisuke Kagiwada

毎週月曜、週ごとに新しい小説や映画、写真集や美術展などの批評を掲載する「クリティカルヒット・パレード」。8月の2週目は、アメリカ文学を研究する青木耕平さんによる、トーヴェ・ディトレウセン著『結婚/毒』をレビューをお届け!

トーヴェ・ディトレウセン(著)

枇谷玲子 (訳)

¥4,620/みすず書房

「子ども時代が終わるところ、詩は始まる」──。映画監督アンドレイ・タルコフスキーはかつてそう語った。タルコフスキーは1932年、ソヴィエトの極貧家庭に生まれた。彼の子ども時代は、20世紀の暗い歴史である第二次世界大戦と重なっていた。この言葉とタルコフスキーの人生から逆算すれば、『僕の村は戦場だった』や彼の最も自伝的な作品である『鏡』が、子ども時代のみに宿る無垢さと、その喪失によって生まれる詩との関係を描いているのが良くわかる。

小説家であり詩人のトーヴェ・ディトレウセンは、1917年のデンマークに生まれた。本書『結婚/毒』は、「コペンハーゲン三部作」と呼ばれる自伝的小説三作品が一つにまとまったものである。1967年に発表された三部作の第一部のタイトルは、「子ども時代」。その中でトーヴェはこう書く、「子ども時代は

トーヴェ・ディトレウセンもまた、貧困家庭の出身だった。定職を持たない父であったが、彼女が五歳の時にグリム童話の特装版を与える。彼女はこう述懐する、「この本がなかったら私の子ども時代は灰色で陰気で満ち足りないものになっていたことだろう」。そうして少女トーヴェは、本の世界に夢中になる。ある時、まだ幼くしてゴーリキーに惚れ込んだトーヴェは、彼の著作に出てくる「悲哀」という言葉の意味を父に尋ね、こう返される:

「それは悲しみやわびしさを表す言葉さ。ゴーリキーは偉大な詩人だった」。すると私は大喜びでこう叫んだ。「私も詩人になりたいの!」。父はたちまち額に

父にそう言われた時、トーヴェの母と兄は笑っていた。そして彼女は恥と悲しみから、その夢を口にすることを自分に禁じながらも、隠れてノートに詩をしたためていく。回想は進み、ついに彼女の詩を理解する者が現れ、第一部「子ども時代」は以下のように締め括られる。

今、真っ黒に日焼けした肌が剥けるように、子ども時代の残骸が私からはらりと剥がれ落ちた。そしてその下から、不自然な、手に負えない大人の顔がぬっと現れた。窓ガラスの外で夜が行き過ぎる中、私は自分の詩のノートを読んだ。そして知らぬ間に、記憶の底に──私が残り全ての人生で経験と知識をそこから引き出すことになる心の図書館の底に、子ども時代が静かに沈んだのだった。

なんと美しく見事な文章だろう。この完璧な「子ども時代」の終わりから、第二部「青春時代」が幕を開け、トーヴェの詩人としてのキャリアが始まる。

第一部「子ども時代」は100頁程度だが、第二部「青春時代」そして第三部「結婚/毒」を含め、本書籍「コペンハーゲン三部作」は全体で420頁ある。恥を忍んで告白すると、私は詩人が書いた長い文章を読むのが得意ではない。比喩の卓抜さに息を呑み、研ぎ澄まされた文章の緊密さにうっとりとするのだが、読み進めていくと徐々にその一文一文の濃密さに咽せて視界が狭まり、気づくと物語の筋を見失ってしまう、とても残念な読み手なのだ。本書もまた、ハッとする表現や、忘れえぬ描写が頻出し、それに出くわすたびに私は文章に線を引こうと手を止めた。にもかかわらず、本書はその三部作を通して基本の叙述はおそろしいまでに簡明で、読むスピードが全く落ちず、この分厚いハードカバーを私は一晩で読み通してしまった。このような読書体験は他に記憶がない。

野崎歓はかつて群像新人文学賞の選評で、最終候補作全てに「とめどないモノローグ性」と「安易なセンチメンタリズム」が共通し、それが独りよがりな文章を生み出していると落胆を隠さなかったが、これは現代日本の小説に限らず多くの自伝的書物が陥ってしまうナルシシズムの罠だろう。そのような自己愛が、本書には全く感じられない。420頁ずっとトーヴェ=作者の一人称語りが続くにも関わらず、そこには他者そして時代とのダイアローグがある。英国ガーディアン紙が本三部作に対し「トーヴェは決して自らをヒロインとして描かなかった」と評したように、トーヴェは自らの人生を特別視しない。侘しさも寂しさもあるが、自己憐憫はない。これは、驚くべき離れ技である。

なぜと言って、トーヴェ・ディトレウセンの人生は、明らかに特別なものだからだ。

本書第二部「青春時代」(1967年)は、職についたトーヴェが詩を書けなくなってしまうところから始まる。労働の中で詩を書き、それが売れた時、トーヴェはついに夢見ていた詩作のための「自分一人の部屋」を持つこととなる。本書訳者の枇谷玲子氏が素晴らしいエッセイで指摘しているように、これは英国作家ヴァージニア・ウルフによるフェミニズムの記念碑的講演「自分一人の部屋」と時代的に響き合う。「青春時代」の後半より、ナチスドイツの暗い影が物語に侵入し始める。1971年に発表された第三部「結婚/毒」では離婚そして堕胎のテーマが前傾化するが、いうまでもなくアニー・エルノーより断然早い。歴史的、政治的な観点から読んだとしても、コペンハーゲン三部作はあまりにも魅力的だ。

半世紀前に発表された三部作が世界的に再評価を受けている経緯は枇谷玲子氏の訳者あとがきに詳しいが、それが作られたブームではないことは一読すれば誰もがわかるだろう。トーヴェ・ディトレウセン。デンマークの国民的作家。「北欧のトーヴェ」は、ヤンソンだけではない。

レビュアー

青木耕平

あおき・こうへい | 1984年生まれ。愛知県立大学講師。アメリカ文学研究。著書に『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』(共著、書肆侃侃房)。

関連記事

カルチャー

カート・ヴォネガット著『キヴォーキアン先生、あなたに神のお恵みを』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年6月5日

カルチャー

写真集 『JOBIM』レビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年4月24日

カルチャー

写真集『MYSTERY STREET』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年6月19日

カルチャー

展示「山中信夫」をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年6月26日

カルチャー

映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』レビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年4月10日

カルチャー

月曜日は批評の日! – 写真集編 –

2023年2月20日

カルチャー

月曜日は批評の日! – 小説編 –

2023年3月6日

カルチャー

写真集『SOUVENIR ST. MORITZ #4』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年5月22日

カルチャー

月曜日は批評の日! – 小説編 –

2023年2月6日

カルチャー

月曜日は批評の日! – 映画編 –

2023年2月13日

カルチャー

月曜日は批評の日! – 小説編 –

2023年4月3日

カルチャー

月曜日は批評の日! – 写真集編 –

2023年3月13日

カルチャー

月曜日は批評の日! – 美術展編 –

2023年3月20日

カルチャー

月曜日は批評の日! – 映画編 –

2023年3月27日

カルチャー

月曜日は批評の日! – 美術展編 –

2023年2月27日

カルチャー

特別展示『東京エフェメラ』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年5月29日

カルチャー

町田康著『口訳 古事記』レビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年5月15日

カルチャー

美術展「Terry Winters: IMAGESPACE」レビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年4月17日