カルチャー

王安憶著『長恨歌』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年12月26日

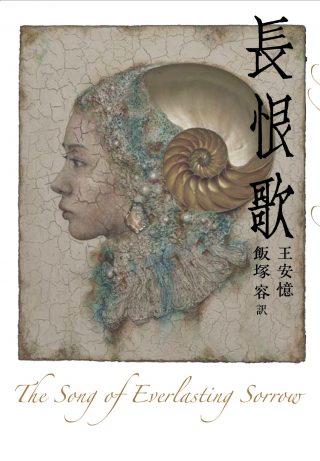

illustration: Nanook

text: Kohei Aoki

edit: Keisuke Kagiwada

アメリカ文学を研究する青木耕平さんが新しい小説をレビューする「クリティカルヒット・パレード」。今回取り上げられるのは、王安憶著『長恨歌』だ。

王安憶(著)

飯塚容(訳)

¥3,520/株式会社アストラハウス

傑作である。ハードカバー600頁超の大長編であり、一息に読み通すことはできないが、読後の満足感は非常に高い。1996年に中国で出版された本書『長恨歌』を、上海の新聞「文匯報」は「最も影響力のある1990年代の10作」の一つに挙げ、「中国時報」も「1990年代最高の10冊」の一冊に選んだ。すでに英語やフランス語をはじめ世界中で翻訳され高い評価を得ており、21世紀に入ってからも中国では映画化されドラマ化もされるなど愛され続けている。中国文学者の福嶋亮大が評しているように、本書の邦訳刊行を、日本の中国文学愛好者たちは長年待ち望んでいた。

──などと偉そうに書いたが、評者はまったく中国文学に明るくない。書店で目にするまで本書の存在を知らなかった。作品どころか著者・王安億の名も初耳で、中国の人名に詳しくないため性別さえ判別がつかなかった。そのような中国文学素人の私を、『長恨歌』は完璧に魅了した。読み終えて半月経った今も、余韻がまったく消えない。

物語は1946年に幕を開け、1986年に閉じられる。三部構成となっており、第一部は1946から48年、第二部は1948から1966年、第三部は1976から86年が舞台だ。第一部は太平洋戦争後の国内共戦、第二部は内戦の終結から文化大革命まで、第三部は中国が資本主義経済へと転換する改革開放の時期と重なっている。こう書くと、大河ドラマのような壮大な歴史物語を想像するかもしれないが、そうではない。この40年の間、舞台は上海から──それも特定の区画から──ほぼ出ることがない。多くの登場人物が登場するが、常に中心に描かれるのは主人公・王琦瑶だ。第一部の王琦瑶は17歳のいわゆる「お嬢さん」で、美しく家柄もいいが、歴史に名を残すような人物ではない。王琦瑶が載るのは上海のローカルペーパーであり、彼女の噂は上海を超えない。物語の40年間、たしかに王琦瑶は歴史に翻弄されるが、歴史に押し潰されていくのは周囲の人物たちである。こう書くと今度は「朝の連続テレビ小説」のような作品であろうと推測する向きもあろうが、たしかに本作は大衆的であるものの、その官能性ゆえ通俗小説とは一線を画している。

中国文化に無知であることに居直った発言を許してもらえば、本作にもっとも近いのはウォン・カーウァイの大傑作映画『花様年華』である。『花様年華』のスクリーンに映る香港とチャイナドレスを着たマギー・チャンが忘れられないように、『長恨歌』で描かれる上海と常に洒落た衣服を身に纏う王琦瑶が私の脳裏から離れない。官能的で甘く苦いが、ひそひそと囁かれゴシップとして消費される恋愛は悲しく終わるしかない。口には出せない、友にさえ言えない、忘れたくても忘れられない出来ごとや感情をしまい込んだ者だけが放つ隠しきれない色気というものがあり、それを描く作品だけに宿る魅力がある。

王琦瑶の40年は飛ぶように過ぎていく。彼女は恋人を失い、母になり、友を失い、その芯が変わらぬまま老いていく。上海は流行を映し出す鏡であり、それはつねに目まぐるしく、「時代精神」たるファッションは周期して回帰する。文革がやってきて去っていく。男たちがやってきて、去っていく。物語は止まらない。王琦瑶はこう叫ぶ──「長い休憩はあり得ないわ。もう開幕の銅鑼が鳴っているんだから」。第三部、30歳下の若き男が彼女に恋をしてこう言う、「ぼくは前世で、あなたに会っていると思います」。ここに来て『豊饒の海』めいたテーマが導入され、永遠に続くかと思われた物語に、突如として閉幕の銅鑼が鳴り響く──。

この衝撃的なラストをどう取るかは、ネタバレをすることなくぜひ読んだ人間と話し合いたいところだ。本作タイトル「長恨歌」は楊貴妃を題材とした唐時代の著名な漢詩と同じであるが、物語に私たちが漢字「恨」から想起するような怨恨の情は一切ない。文化的差異ゆえに仕方がないが、書籍表紙にも記されている英題「永遠に続く悲哀の歌 The Song of Everlasting Sorrow」のほうがより本作の内容を適切に表していると言えるだろう。第三部、娘の婚約者が家を訪れ、「いずれ、お母さんも一緒に暮らしましょう」と提案する。しかし王琦瑶はそれを断ると、婚約者は突然に辛くなり、「悲哀の影」に覆われる:

このとき、彼は気づいた。この部屋のタンス、鏡台など、彼が賛嘆した「年代物」はすべて同様の影に覆われている。ただ「古い」だけでなく、「悲しみ」が染みついているのだ。. . . この「悲しみ」は手を伸ばして、流れ去った時間をつかもうとしている。. . . 王琦瑶は物事の過程に気を遣い、終わった後も未練を残す。別に未練を残しても、かまわないだろう。やむを得ない事情があり、結局のところ苦しむのは自分なのだから。

最後に未練を残すのは、私たち読者だ。永遠に終わらない悲しみが私たちに託される。私はただ、本書を読み終わりたくなかった。王琦瑶のいる上海に留まっていたかった。その未練が私に、この文章を書かせたのかもしれない。

レビュアー

青木耕平

あおき・こうへい|1984年生まれ。愛知県立大学講師。アメリカ文学研究。著書に『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』(共著、書肆侃侃房)。