カルチャー

思考をフル回転させて立ち向かいたい3冊。

10月はこんな本を読もうかな。

2025年10月1日

text: Keisuke Kagiwada

『日本映画のために』

蓮󠄀實重彥(著)

日本を代表する映画批評家による、日本映画にまつわる論考集だ。中でも白眉は、書き下ろしの「内田吐夢論――またはその画面を彩る慎ましい顕在性をめぐって」。この昭和の巨匠の作家性に肉薄せんとする眼差しの鋭さもさることながら、「説話論的」「主題論的」といったお馴染みの概念を初読者に向けて改めて実践的に解説するような開放感が漲っているのだから。著者にとって、「運動を表象するにとどまらず、運動そのものへとみずからを昇華させるもろもろの細部の交錯とその推移こそが、映画と呼ばれる表象形式の実態」なのだ。¥4,070/岩波書店

『どこかで叫びが ニュー・ブラック・ホラー作品集 』

ジョーダン・ピール(編) ハーン小路恭子(監訳) 今井亮一、押野素子他(訳)

おバカなコメディアンとして頭角を現しながら、今では映画『ゲット・アウト』をはじめとする”エレベーテッド・ホラー”の急先鋒となったジョーダン・ピール。そんな彼が編者を務めたアンソロジーには、自身のクリエイティブとも響き合う、黒人差別を筆頭にアメリカに巣食う闇を炙り出す19の短編ホラー小説が収録されている。ピールは序文にこう綴る。「私はホラーを、エンターテイメントを通じた浄化(カタルシス)だと考えている」。その真意は、各自本書を読んで熟味されたし。¥5,280/フィルムアート社

『〈私たち〉とは何か 一人称複数の哲学』

トリスタン・ガルシア(著) 関大聡、伊藤琢麻、福島亮 (翻訳)

「私とは何か?」と問う哲学書は数多いが、本書が問題にするのはタイトルの通り「私たちとは何か?」。著者は冒頭にこう綴る。「最初にこう考えてみよう。政治の主体とは〈私たち〉である、と」。実際、”左派と右派”や”マジョリティとマイノリティ”などをはじめ、政治とはあらゆる〈私たち〉の対立の上に成り立っているのは、実感としてよくわかる。その上でこの〈私たち〉の可能性はどこにあるのかを、著者は思考し抜く。多様性と分断の時代にこそ読むべき一冊だ。¥3,960/法政大学出版局

関連記事

カルチャー

POPEYE Webの本の交換会「ブックスワップ・ミーティング」においでよ。

2025年4月3日

カルチャー

JJとAAの勉強

2021年5月16日

カルチャー

チバユウスケさんにインタビュー。

著書『EVE OF DESTRUCTION』刊行記念!

2022年10月14日

カルチャー

サラリーマンはなぜサーフボードを抱えるのか?

日系アメリカ人デザイナーが日本で感じたデザイン業界に残る差別表現について。

2021年5月22日

カルチャー

【#1】クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書

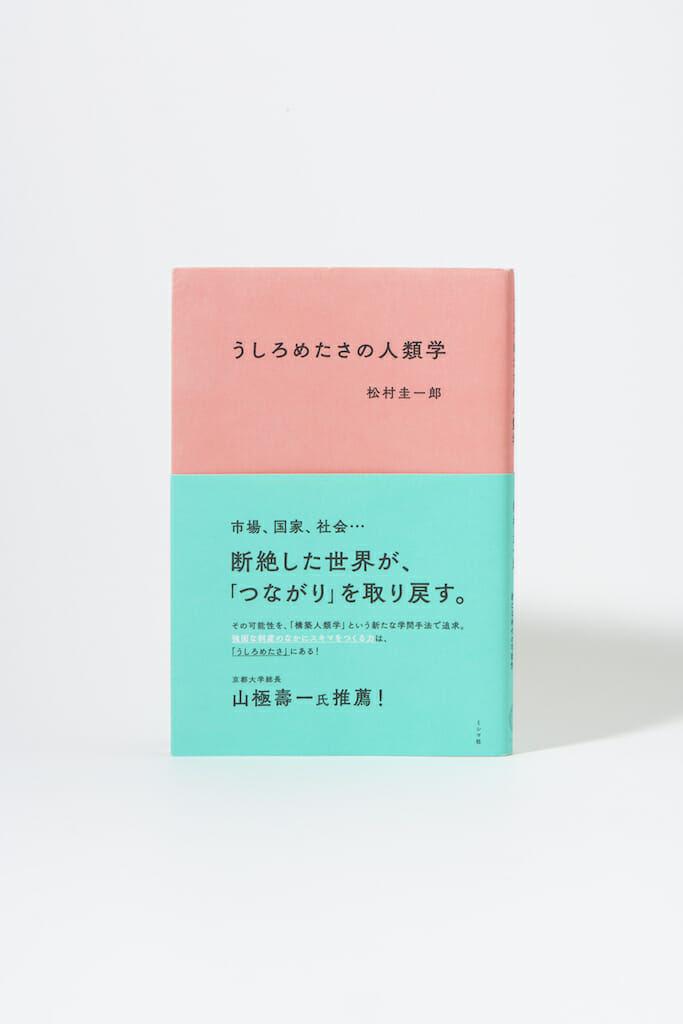

紹介書籍 #1 『うしろめたさの人類学』

2021年3月9日

![[#1] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー](https://popeyemagazine.jp/wp-content/uploads/2021/07/SH01-1600x2332.jpg)

カルチャー

[#1] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー

執筆:小林エリカ

2021年7月15日

![[#2] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー](https://popeyemagazine.jp/wp-content/uploads/2021/07/68233b093778875177c9d4aba1da3c01-1600x2358.jpg)

カルチャー

[#2] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー

2021年7月22日

![[#3] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー](https://popeyemagazine.jp/wp-content/uploads/2021/07/SH03-1600x1200.jpg)

カルチャー

[#3] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー

2021年7月29日

![[#4] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー](https://popeyemagazine.jp/wp-content/uploads/2021/07/SH04-1600x2223.jpg)

カルチャー

[#4] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー

2021年8月5日

カルチャー

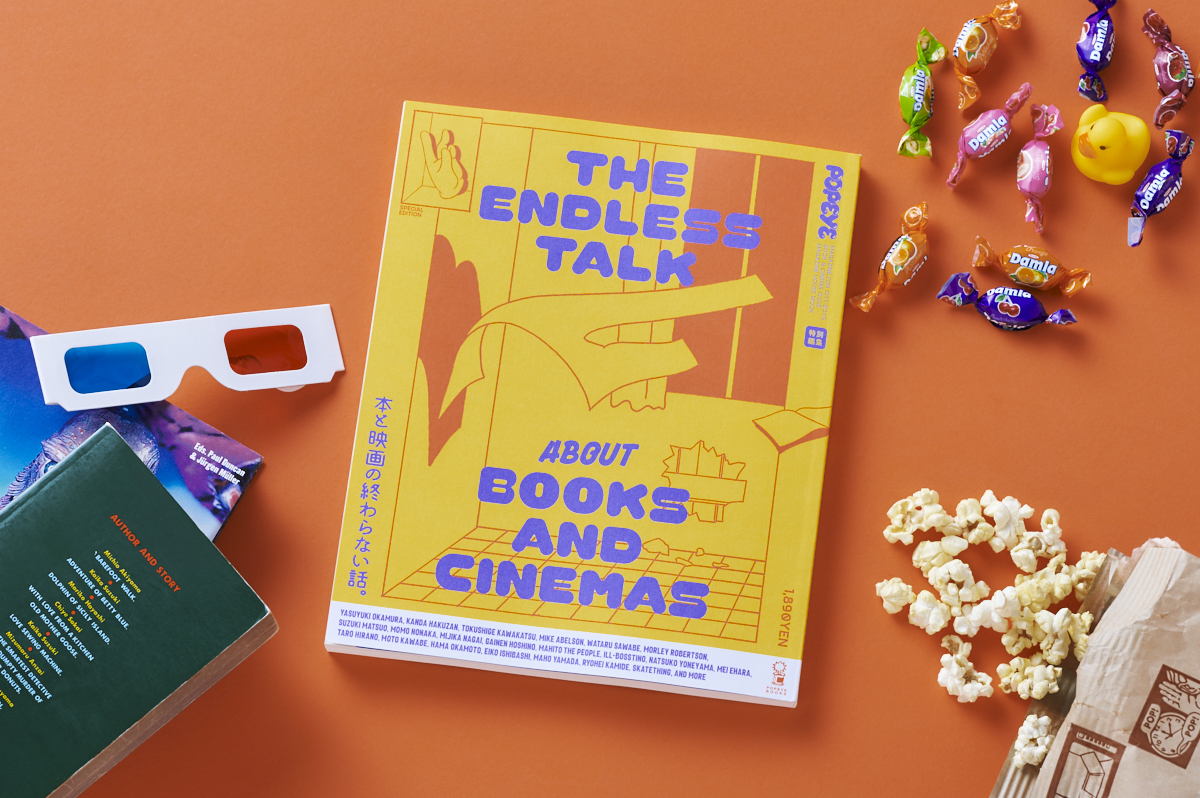

『本と映画の終わらない話。』発売中!

60人に聞いた、本と映画のはなし。

2022年10月31日

カルチャー

世界で一番雑誌が集まるロンドンの「HY MAG」へ潜入。

2023年11月5日

カルチャー

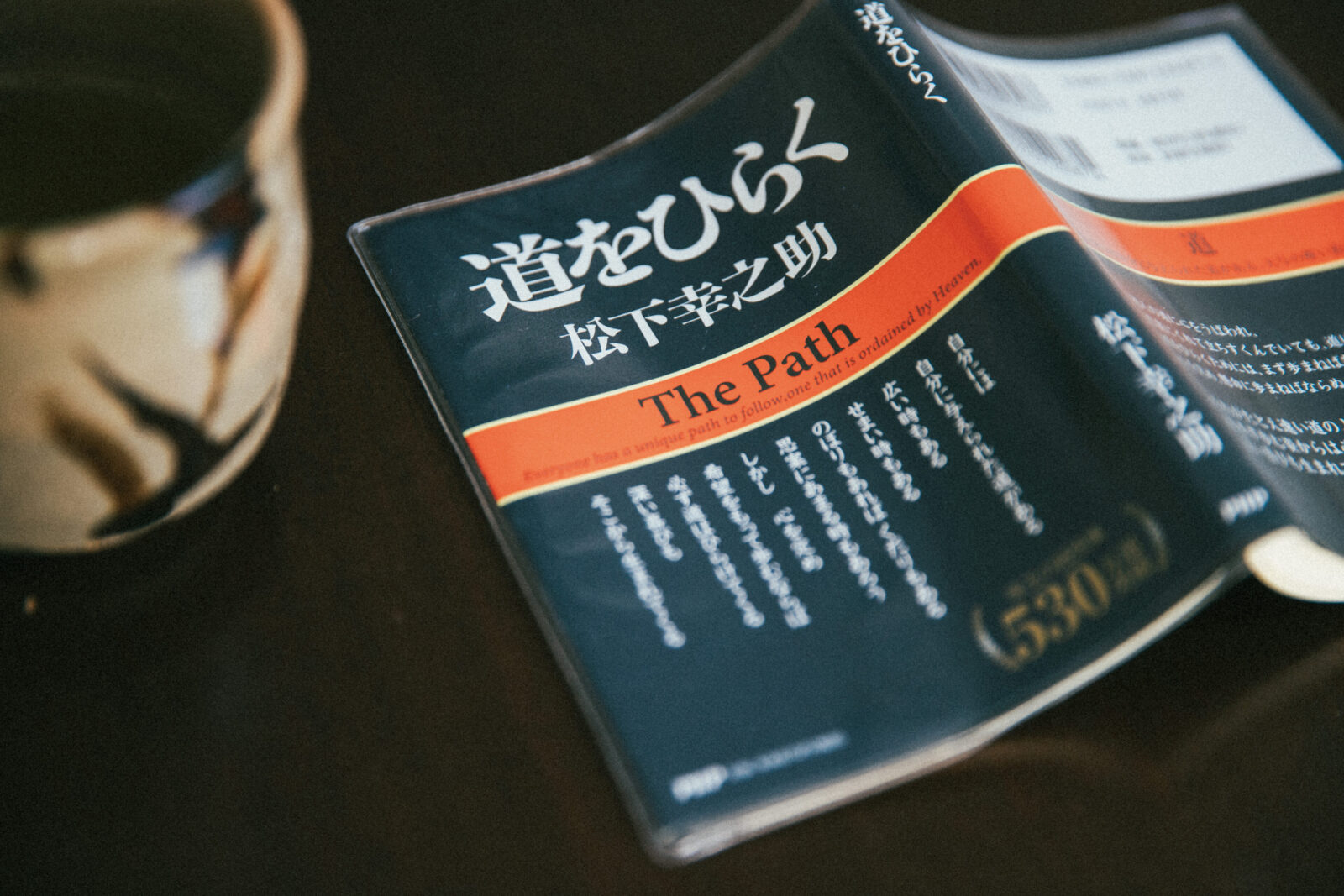

追うべき背中は本の中にある。Vol.1

2023年4月18日

カルチャー

【対談】斎藤幸平×小野寺伝助/前編

2023年4月27日

カルチャー

【対談】斎藤幸平×小野寺伝助/中編

2023年4月27日

カルチャー

【対談】斎藤幸平×小野寺伝助/後編

2023年4月27日

カルチャー

Cook the Books – イルマティック読書案内。 – Vol.1

『ZASSHI』という名の究極の雑誌。/文・井出幸亮

2021年3月9日

カルチャー

Cook the Books – イルマティック読書案内。 – Vol.2

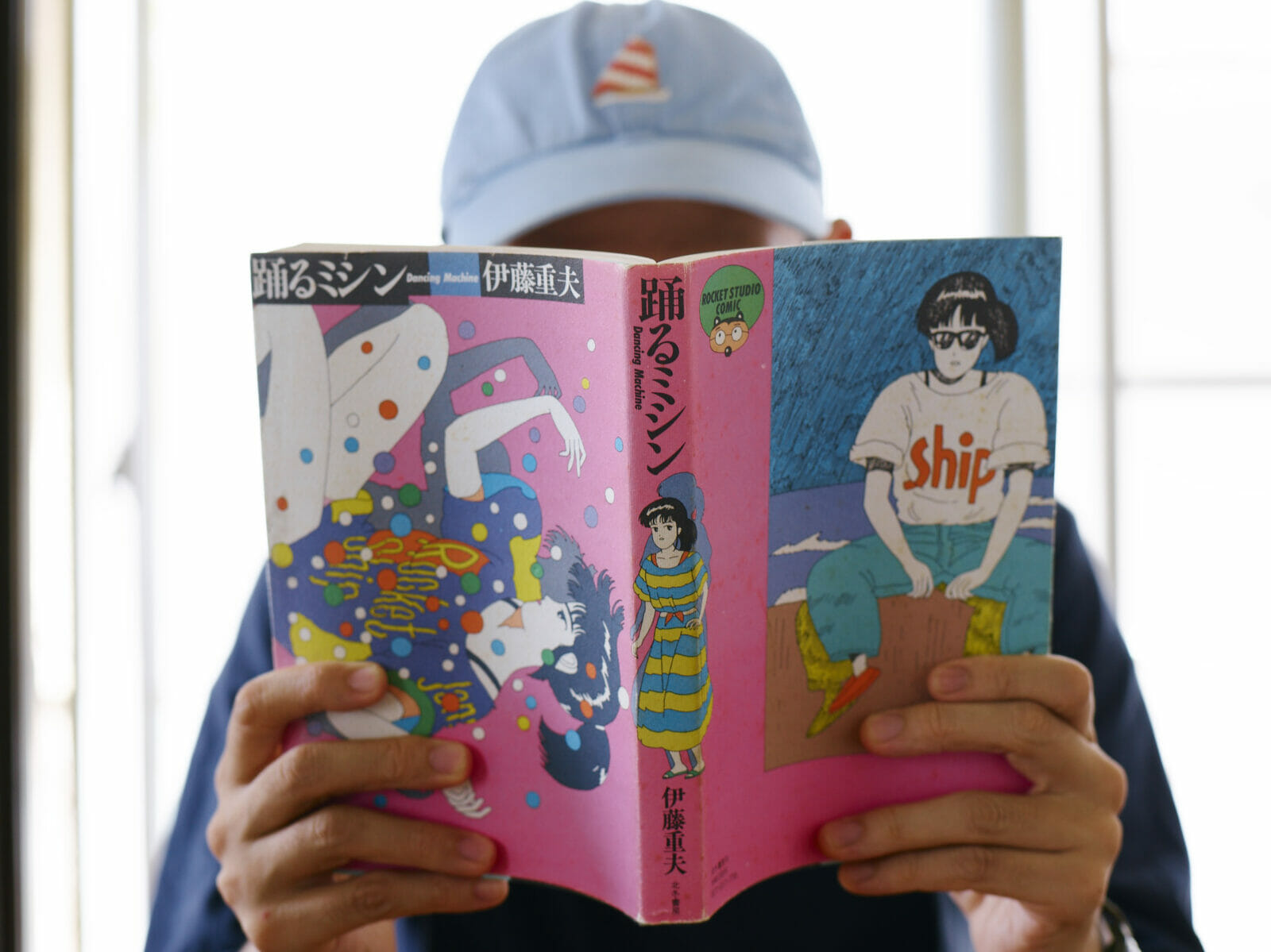

"幻のマイナー・ポエット"、伊藤重夫をめぐって。/文・井出幸亮

2021年9月23日

カルチャー

Cook the Books – イルマティック読書案内。 – Vol.3

大正時代のパンク、未来派詩人のヴィジュアル。/文・井出幸亮

2021年12月16日

カルチャー

All You Need Is “HAPPY DAYS”!

POPEYE Webチームで長野県の小さな村のディープ・スポットへ行ってみた。

2024年4月12日

カルチャー

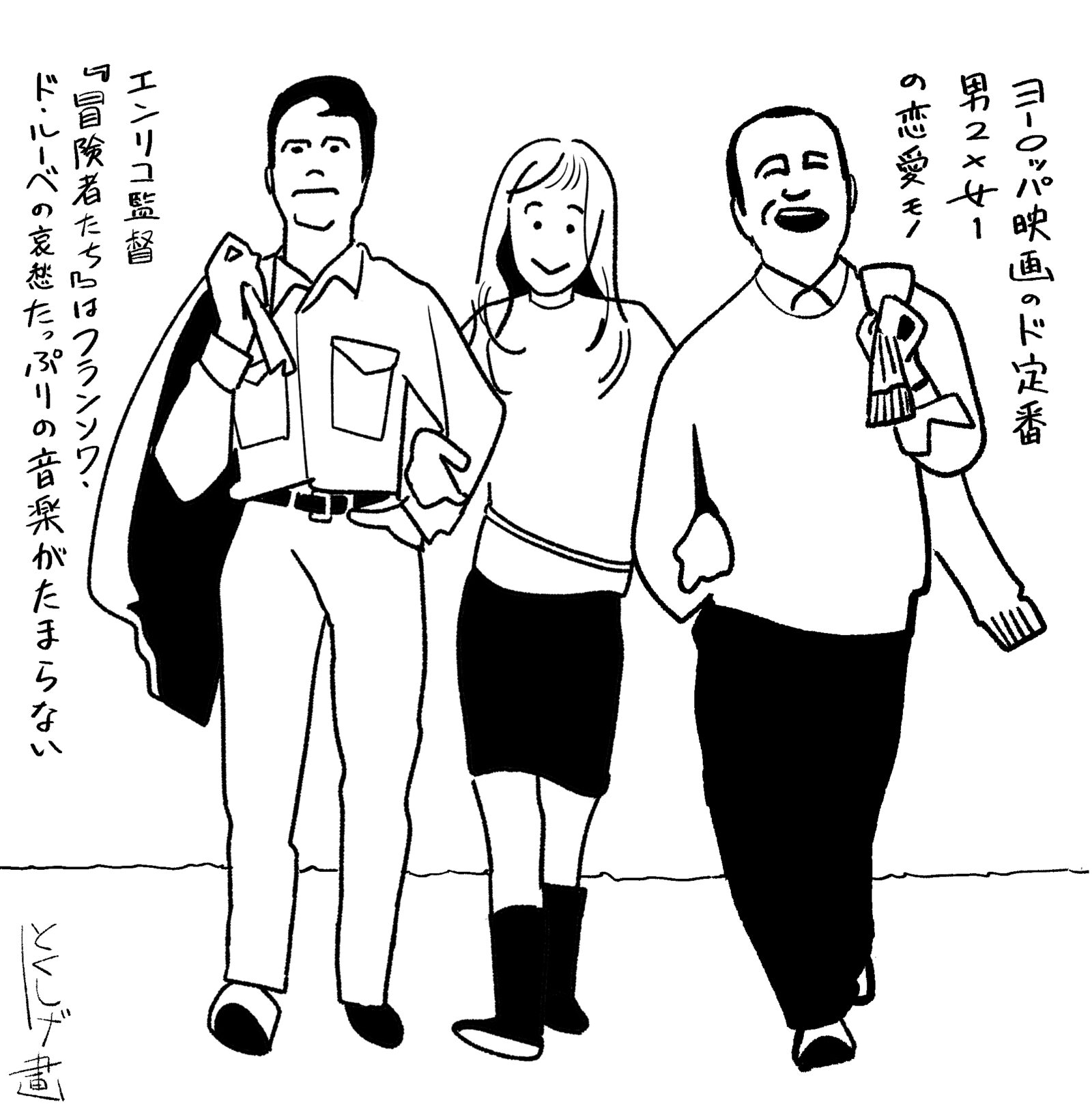

イタリア発の恋愛漫画 マヌエレ・フィオール『秒速5000km』のブック・レビュー。

文・川勝徳重

2023年6月13日

カルチャー

カート・ヴォネガット著『キヴォーキアン先生、あなたに神のお恵みを』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年6月5日

カルチャー

キャサリン・レイシー著『ピュウ』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年10月23日

カルチャー

コーマック・マッカーシー著『ステラ・マリス』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2024年8月27日

カルチャー

コーマック・マッカーシー著『通り過ぎゆく者』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2024年6月12日

カルチャー

トーヴェ・ディトレウセン著『結婚/毒 コペンハーゲン三部作』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年8月7日

カルチャー

ルイ=フェルディナン・セリーヌ著『戦争』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2024年2月5日

カルチャー

町田康著『口訳 古事記』レビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年5月15日

カルチャー

王安憶著『長恨歌』をレビュー。

クリティカルヒット・パレード

2023年12月26日

カルチャー

詩情を感じる1980年代『Switch』に魅せられて。

BOOK STACKS Vol.6:雑誌編

2023年7月28日

カルチャー

進化を続ける本屋さんはチェックしておかないと。

東京暮らしの123!

2024年4月18日

カルチャー

紙面を嗅ぐと……。ライター・トロピカル松村さんに聞いた、大阪発のタウン誌『BOOP』って何ですか?

BOOK STACKS Vol.5:雑誌編

2023年7月14日

カルチャー

思考の癖、編集者と客観性。

BOOK STACKS Vol.7

2024年6月8日

カルチャー

好きな本を並べてPOPEYE Webのオリジナル本棚を作ろう〜。初回は漫画『サイクル野郎』(少年画報社・1971年)など。

BOOK STACKS Vol.1

2023年5月31日

カルチャー

人生経験豊富じゃないし、『親子の世紀末人生相談』は置いておこう。

BOOK STACKS Vol.2

2023年6月5日

カルチャー

リブロポートから出版されたジョン・グルーエン著『キース・へリング』について。

BOOK STACKS Vol.3

2023年6月10日

カルチャー

イタリア発のメールアート雑誌『Arte Postale!』と『ブラック・マウンテン・カレッジ』の話。

BOOK STACKS Vol.4:雑誌編

2023年6月30日

カルチャー

うだつが上がらないけど悲しくない、ジョン・ファンテの『塵に訊け!』。

BOOK STACKS Vol.8

2024年6月13日