カルチャー

写真の(なんかゴタゴタした)夜明け

文・村上由鶴

2025年3月31日

text: Yuzu Murakami

写真の勉強を始めるまで、「写真ってどうして写るんだろう?」とか、「この技術ってどうやって発明されたんだろう?」といったことなんか、少しも考えたことがなかったなと思います。

「なんだかよくわからないけど、そのまま写る」。それが写真であり、「写る」ことやそれが「残る」ことのプロセスを具体的に想像したり、意識したりすることも、ほとんどありませんでした。

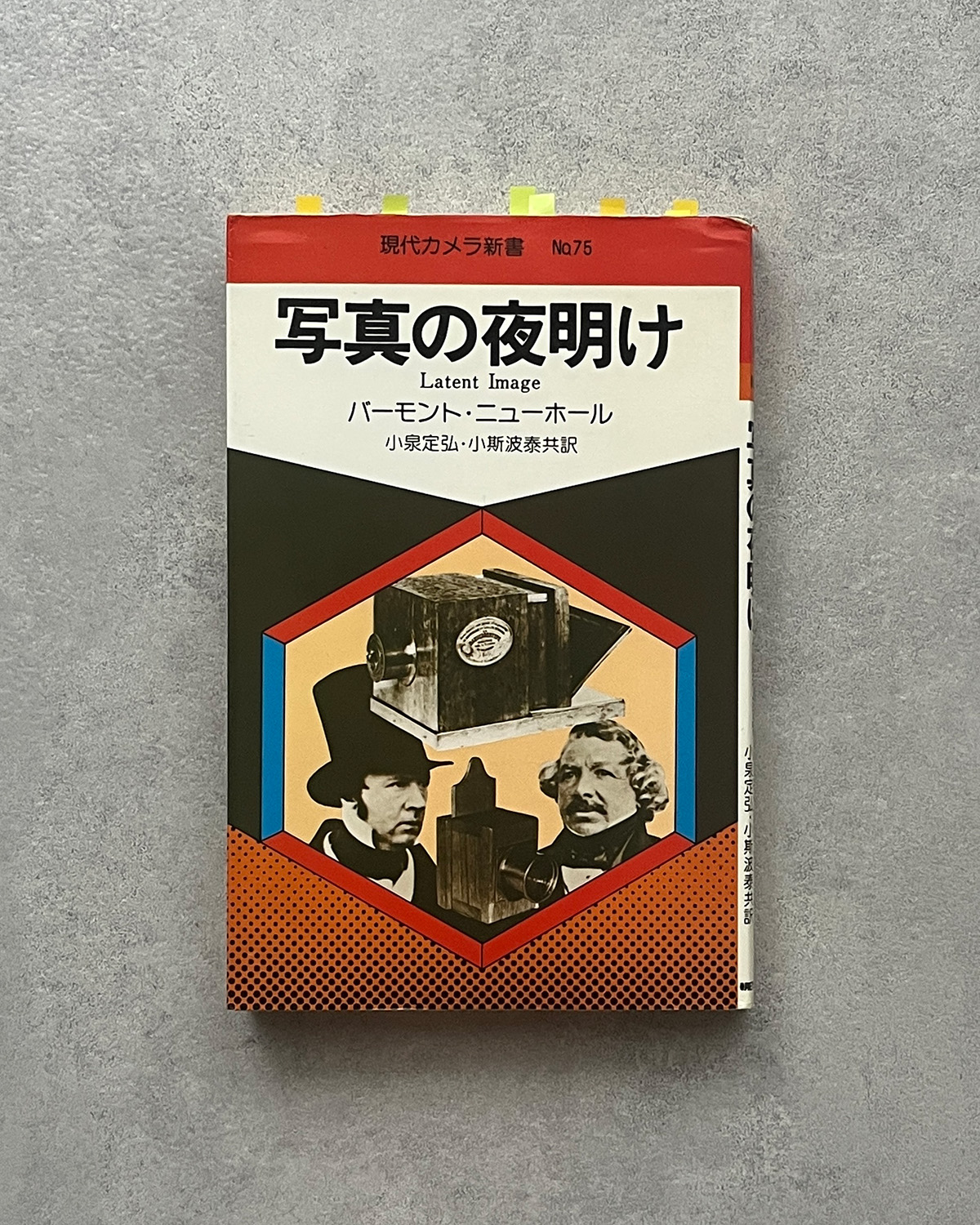

というわけで今日はそんな写真の「はじまり」にまつわる一冊、バーモント・ニューホール(あるいはボーモント・ニューホルとも呼ばれます)による『写真の夜明け』(1981年・朝日ソノラマ)の話をします。

原題は「Latent Image」。つまり「潜像」という意味です。潜像。なんだかかっこいいし、意味深で示唆的です。ちなみに「潜像」とは、デジタル写真ではちょっと想定しにくいのですが、現像する前の撮影後のフィルムなどに写されている(けど目に見えない)画像のこと。とはいえ、これだけでは何の本かちょっとわかりにくいので、「写真の歴史」を知りたい人が手に取る本としては「写真の夜明け」のほうがキャッチーでよかったのでしょう。

ニューホールは本書をこのようにはじめます。

「写真は一人の人間によって発明されたものではない。一八三九年の一月にパリの科学アカデミーによって実験者の一人であるルイ・ジャック・マンデ・ダゲールの成功の発表がなされるまでは、実験者たちはお互いに遠く離れてお互いの仕事を知らずに同じ問題に取り組んでいた。他の実験者たちがダゲールに挑戦し優先権を主張したとき、地下にあったものが表面にうかびあがってきたのである。」(『写真の夜明け』 p. 11)

詳細な内容には立ち入りませんが、ここに書かれているように、写真術は実は、ある時代に同時多発的に、そして、互いの知らないところで発明されていたのです。そのうちのひとりであるダゲールが最初機の写真術のひとつである「ダゲレオタイプ」をフランス科学アカデミーでどーんと発表したことによって「自分のほうがもっと早かったんですけど!」と声をあげる人がいたり、「自分の方法がパクられた!」、「私が発明者だ!」という人が出てきたりします。

現在ではほとんど馴染みがないでしょうが、「カロタイプ」とか、「コロジオン法」など、写真術と一口に言っても今のかたちに至るまでにいろいろな方法があり、それぞれの発明者がその利点(と不利な点)をめぐって争いました。

そんな写真のゴタゴタした夜明けについて書かれたのが本書はそのやりとりも見どころですが、原題が「潜像」であったと知った上で読んでいくと、写真術の発明とはまさに、「目の前のこの光景をそのまま残しておきたい」、「鏡に映った像を保存できたらいいのにな」、という潜在的な思いが、この社会に顕在化した出来事だったのだ、と感じられます。

ところで、この本を読み返していてふと思い出したのが、デヴィッド・フィンチャー監督の映画『ソーシャル・ネットワーク』(2010年)でした。

ジェシー・アイゼンバーグ演じるマーク・ザッカーバーグが、Facebookの創業をめぐって仲間と揉めたり、裏切られたり、裁判沙汰になったりする様子を描いた、ほろ苦甘い終わりが印象的な映画でした。

本作のキャッチコピー「5億人の友達をつくるには、多少の敵がつきもの(You don’t get to 500 million friends without making a few enemies.)」も印象的で、創業の事実というより、世界を変える大発明の裏側の、ずるくて汚い、小さくて寂しい人間を描いています。

今や世界を良くも悪くも動かしている各種ソーシャルメディアですが、このメディアの始まりもまた、友情と信頼と裏切りと、このアイデアが「本当は」誰のものだったのかを争うというゴタゴタの夜明けだった…と思うと、1839年前後の「写真の夜明け」のなかで葛藤した人々の姿と重なるような気がします。

私たちはふだん、メディアを機械のように無表情で、情報を伝達するだけの無機質なものとして受け取っていますが、その端緒には誰かの欲望や情熱、孤独や執着がある。「メディア」が、すっかり空気のようにあたりまえになってしまうと忘れがちですが、こうしてその「夜明け」に立ち返ると、いまや人間性を感じない技術でさえも結局のところ人の力で作り出された物であり、そこにはさまざまな感情が渦巻いていたのだということを思い出します。そんなことを思いながら今日もカメラ(付きのスマホ)を手に取ると、ただボタンを押せば写してくれちゃって、勝手に保存もしてくれちゃうこの機械も、ものすごい熱量によって生み出された、血の通った存在のようにも思えてくる(かも)。

ちなみに、ニューホールは本書をこう締めくくります。

「こうして先駆者たちの発見は、世界中の人々の試行錯誤によって鍛えられた。アーチャーのガラス・ネガが、ダゲールの金属板とタルボットの紙ネガにとって代わり、ダゲレオタイプとカロタイプという言葉が日常の使用から消えた。そしてただひとつの言葉、すなわち写真という言葉が一般的となったのであった」(同書、p. 158)。

いまわたしたちが写真を撮るために使うカメラは、アナログからデジタルへと進化するのに伴って、どんどん小型化していまのかたちになっています。それでもカメラは「像を写して残す」という点では変えの効かない技術を持つ物として、かたちを変えながらもしぶとく人々に重用されています(しぶとい、といえば過去にこの連載でも写真のしぶとさについて書きました)。ほかの幾多の科学技術が新たな技術に取って代わられ、廃れ、忘れられていくなかでも、基盤とする素材や技術を変えながらもなお「写真」が残り続けているのは、個人の発明としてではなく、「写して残せる」技術がまるっと「写真」と呼ばれるようになったからなのですね。

ちなみに、『写真の夜明け』の訳者はわたしの学生時代に写真史を教えてくださっていた小泉定弘先生です。先生、お元気かな。

ではまた!

プロフィール

村上由鶴

むらかみ・ゆづ|1991年、埼玉県出身。写真研究、アート・ライティング。秋田公立美術大学ビジュアルアーツ専攻助教。専門は写真の美学。光文社新書『アートとフェミニズムは誰のもの?』(2023年8月)、The Fashion Post 連載「きょうのイメージ文化論」ほか、雑誌やウェブ媒体等に寄稿。

関連記事

カルチャー

映画「アプレンティス ドナルド・トランプの創り方」と写真戦略

文・村上由鶴

2025年2月28日

カルチャー

インスタグラムのアイデンティティクライシス

文・村上由鶴

2025年1月31日

カルチャー

2024年の写真のロマンティックを振り返る

文・村上由鶴

2024年12月31日

カルチャー

「リンダリンダ」と撮影できない展覧会

文・村上由鶴

2024年11月30日

カルチャー

写真は鏡であったり窓であったりする、けどその前に扉でもある

文・村上由鶴

2024年10月31日

カルチャー

実態のない「秋田美人」

文・村上由鶴

2024年9月30日

カルチャー

正しさよりも優れていること

文・村上由鶴

2024年8月31日

カルチャー

写真とエモーショナルな政治

文・村上由鶴

2024年7月31日

カルチャー

なかなかしぶとい

文・村上由鶴

2024年6月30日

カルチャー

映画『関心領域』と写真

文・村上由鶴

2024年6月5日

カルチャー

見慣れないでいること

文・村上由鶴

2024年4月30日

カルチャー

おうち探しと写真

文・村上由鶴

2024年3月31日

カルチャー

中平卓馬の言葉のフィルター

文・村上由鶴

2024年2月29日

カルチャー

写真の人–篠山紀信について

文・村上由鶴

2024年1月30日

カルチャー

2023年の「写真?」を振り返る

文・村上由鶴

2023年12月30日

カルチャー

写真の写真を撮る–アクスタ写真論

文・村上由鶴

2023年11月30日

カルチャー

無遠慮と無節操の芸術

文・村上由鶴

2023年10月30日

カルチャー

自分の土俵で横綱相撲

文・村上由鶴

2023年9月30日

カルチャー

写真はもう、感動的に映らない?

文・村上由鶴

2023年8月30日

カルチャー

熱狂の偽造

文・村上由鶴

2023年7月30日

カルチャー

禁じられた斜め

文・村上由鶴

2023年6月30日

カルチャー

土門拳と、続・写真「薄い」問題

文・村上由鶴

2023年5月31日

カルチャー

ティルマンスと「写真薄い」問題

文・村上由鶴

2023年4月30日

カルチャー

Y2Kとコンデジの質感

文・村上由鶴

2023年3月31日

カルチャー

冷蔵庫の熱いエモーション

文・村上由鶴

2023年2月28日

カルチャー

いま、写真に証明できるものはあるか?

文・村上由鶴

2023年1月31日

カルチャー

セルフポートレートの攻撃力

文・村上由鶴

2022年12月31日

カルチャー

スクショは写真なのか

文・村上由鶴

2022年11月30日

カルチャー

写真に宿る邪悪なパワー

文・村上由鶴

2022年10月31日

カルチャー

追悼:ウィリアム・クラインについて

文・村上由鶴

2022年9月30日

カルチャー

セルフィー・エンパワメント ー Matt氏に象徴される現代の写真論

文・村上由鶴

2022年8月31日

カルチャー

写真のイデオロギー 信奉と冒涜のあいだ

文・村上由鶴

2022年7月31日

カルチャー

写真に撮れないダンスから考える「見る」経験のいろいろ

文・村上由鶴

2022年6月30日

カルチャー

感受性スーパーエリート?ロラン・バルトの写真論『明るい部屋』を噛み砕く

文・村上由鶴

2022年5月31日

カルチャー

ハッキングされているのは写真でありわたしであるー純粋に写真を見れると思うなよ

文・村上由鶴

2022年4月30日

カルチャー

写真をめぐる「・・・で?」の壁と「写真賞」

文・村上由鶴

2022年3月31日

カルチャー

スーパーアスリートとしての写真家ー「写真的運動神経」論

2022年2月28日

カルチャー

「写真家」と文明を生きるわたしたちに違いはあるのか―「あえ」る写真論

文・村上由鶴

2022年2月1日