ライフスタイル

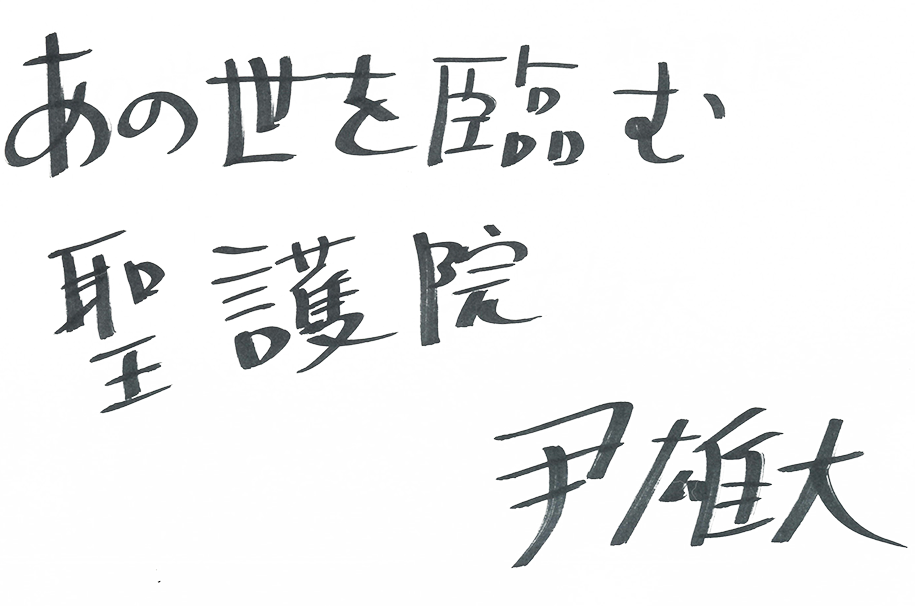

僕が住む町の話。Vol.18/文・尹雄大

あの世を臨む聖護院

2023年3月4日

cover design: Eiko Sasaki

text & photo: Yoon WoongDae

京都に住むなんて思いもしなかった。生まれも育ちも神戸の僕にとって、京都は両親の生まれ育った土地で、つまり田舎だ。盆や正月、寺社への参詣に紅葉狩りと足繁く出かけた。

馴染んでいたかといえばそうではない。たとえば、上古に碁盤の目に形成された都市だから空間の把握は簡単なはずだ。けれども、いまだに現在地が町のどの辺りに位置するのかおぼつかないし、それこそ「四条大橋東入ル」や「大和大路四条上ル」といった古都の表記を読み取れない。どこかで慣れたくないものをこの土地に感じていたのだろう。

幼い時分、風がそよとも吹かない盆の暑い夜、親戚宅にいたら叔母に呼ばれて外へ出た。「ほら、大文字焼きが見えるやろ」。彼女の指差す彼方を見る。五山の送り火のゆらめく炎が眼に広がる。花火のような華やかさはない。風情はあるだろうか。少なくとも観光客が「きれい」と歓声を上げるようなものではないと感じた。口を閉じざるを得ないような暗い灯として覚えている。いつまで経っても、それこそ住んでもなお慣れないのは、この土地の空気の重さと暗さ、湿気のせいだ。

僕は湿度にめっぽう弱い体質で、そのせいか京都に限った話ではなく、どこであれ町を歩いていると、じめっとした気配に否応なく気付いてしまう。「この辺りは昔は湿地帯だった」「ここは川が暗渠化された道だ」「池を埋め立てたのでは?」と思い、あとで古地図などで調べると実際にそうだったりする。それが高じてか、いつしか陰気を帯びた空気感、いわゆる「念」としか呼びようのないものも察知してしまうようになった。

そういう意味では、京都は念のこもったところだらけだ。至る所で目にする祠、処刑場や風葬に鳥葬の跡地などなど、この世とあの世を繋ぐ想いや人間の業の痕跡には事欠かない。

なのにどうしてまた京都に越したかといえば、それまで住んでいた下諏訪のシェアハウスをコロナの影響で追ん出るはめになったからで、たまたま知り合った人に「京都はどうか」と言われ、考えたこともないし、避けてきたところでもあるので、あえて飛び込んでみようと思ってのことだった。

選んだのは左京区の聖護院。修験で名高い聖護院に熊野神社、王城鎮護の岡崎神社、平安神宮に周りを囲まれたマンションで、京都には珍しく8階建。メタボリック建築の意匠を凝らした建物は、引っ越し屋によると段差が多く荷運びに難儀するのだという。その建物の最上階に住んだ。

暮らし始めてから気がついた。目の前に聳えるビルはこちらのマンションより頭ひとつ低く、そのせいで窓からは絶妙に大文字山が見えた。

移り住んでしばらく、観光でもしようと、これまで幾度となく詣でた清水寺へふらりと向かった。その日に限って帰り道はいつもと違う道を辿って坂を降りたのだが、ある場所に差し掛かりうっと呻くような感覚に陥ってしまった。うまく息が吸えなくなるような、胸がつかえるような感じ。なんだろうとあたりを見渡すと、六道の辻の碑が目に留まる。ここは鳥葬の地、鳥辺野の入口であり、あの世とこの世の分かれ目。そうなると「なるほどな」としか言えなくなる。そうだからそうなるだけの、特に奇異な話でもなく、京都がそういう土地なので、感じる人は感じるというだけのこと。京都はこちらとあちらの切れ目がそこかしこに走る町なのだ。だからこそ祈念も呪詛も必要なのだ。

越した年の夏は疫病対策で大文字焼きは間隔を空けて灯され、夜空に大が刻まれることはなかった。翌夏は送り火が復活すると聞いた。だが、あいにくの雨の予報。点火の時間になっても雨が止む気配はない。どころか雨足は強くなる一方だ。

窓越しに山を見るとポツポツと火が薄く大の字に灯されていく。やがて大の一字が山肌に浮かぶ頃、雨が不意に止んだ。8階から大文字の赤々とした炎を見る。五山送り火は冥府にかえる精霊を送るために始まったとされるが、その起源はよくわからない。起源もいわれもともかく、僕は清水寺の参詣で気づいたものと同様の出来事が眼前で起き始めてているのを確かに観た。

町を何かが包み静かになっていく。地上を見ろすと人が歩き、車が走っている。山々に火が灯り、あちらとこちらを繋ぐ時の流れが生じているのに、それと全く関係ない暮らしの延長の時間の流れで生きている人がいる。だが、そのような平凡な日常の上に何かが霧のように覆っていく。

何かが開かれ、何かが還っていく。そうとしか言いようのない、幽暗の訪れを確かに観た。炎が消えたあと、町はさっきまでと変わらない音を立て始める。

僕はしばらくボーッとしていた。時間をかけてさまざまな思いや念を堆積した土地だからこそ、こうした年中行事が必要なのだなと得心した。

千年の古都や観光地としての雅な装いは表向きだ。その裏地には、生きることと死ぬことにまつわる人間の因業さが至って普通の顔をして貼り付いている。京都は僕にとってはそんな町だ。

プロフィール

尹雄大

ゆん・うんで|1970年、兵庫県生まれ。テレビ番組制作会社、出版社を経てライターに。インタビューやルポルタージュを主に手掛けている。主な著書に、『体の知性を取り戻す』(講談社現代新書)、『脇道にそれる』(春秋社)、『モヤモヤの正体』(ミシマ社)、『異間風土記』(晶文社)、『つながり過ぎないでいい』(亜紀書房)など。執筆業の傍ら、インタビューセッションと「聞くこと話すこと」についての講座を開催している。

Official Website

https://snonsavoir.com/

Twitter

https://twitter.com/nonsavoir

関連記事

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.17/文・福徳秀介

好きになれなかった三軒茶屋

2023年2月4日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.16/文・安藤なつ

ゴロゴロできる町

2023年1月4日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.15/文・松居大悟

大崎一番大悟

2022年12月8日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.14/文・小林私

愛は町に無い。

2022年11月4日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.13/語・井筒和幸

オレが撮らなかった町

2022年10月4日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.12/文・峯岸みなみ

誰も知らない高島平

2022年8月4日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.11/文・おいでやす小田

コリアンタウンの猫

2022年7月4日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.10/文・須藤蓮

ノマド的自主興行

2022年6月4日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.9/文・玉城ティナ

東京日記(ふりかえり)

2022年3月8日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.8/文・崎山蒼志

風の迷路となるまちで

2022年2月5日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.7/文・片桐はいり

東京すみっコぐらし

2022年1月8日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.6/文・新川帆立

摩天楼とジーンズ

2021年12月4日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.5/文・角幡唯介

鎌倉のチベット

2021年11月6日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.4/文・xiangyu

横浜のチベット

2021年10月2日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.3/文・Phum Viphurit

Hamilton

2021年9月4日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.2/文・板倉俊之

真のシロガネーゼ

2021年8月7日

ライフスタイル

僕が住む町の話。Vol.1/文・大前粟生

オッケー、鴨川

2021年7月3日

ピックアップ

PROMOTION

ホリデーシーズンを「大人レゴ」で組み立てよう。

レゴジャパン

2024年11月22日

PROMOTION

〈バレンシアガ〉と〈アンダーアーマー〉、増幅するイマジネーション。

BALENCIAGA

2024年11月12日

PROMOTION

人生を生き抜くヒントがある。北村一輝が選ぶ、”映画のおまかせ”。

TVer

2024年11月11日

PROMOTION

タフさを兼ね備え、現代に蘇る〈ティソ〉の名品。

TISSOT

2024年12月6日

PROMOTION

〈ハミルトン〉と映画のもっと深い話。

HAMILTON

2024年11月15日

PROMOTION

メキシコのアボカドは僕らのアミーゴ!

2024年12月2日

PROMOTION

〈バーバリー〉のアウターに息づく、クラシカルな気品と軽やかさ。

BURBERRY

2024年11月12日

PROMOTION

「Meta Connect 2024」で、Meta Quest 3Sを体験してきた!

2024年11月22日

PROMOTION

〈ティンバーランド〉の新作ブーツで、エスプレッソな冬のはじまり。

Timberland

2024年11月8日

PROMOTION

〈adidas Originals〉とシティボーイの肖像。#9

高橋 元(26)_ビートメイカー&ラッパー

2024年11月30日

PROMOTION

うん。確かにこれは着やすい〈TATRAS〉だ。

TATRAS

2024年11月12日

PROMOTION

この冬は〈BTMK〉で、殻を破るブラックコーデ。

BTMK

2024年11月26日

PROMOTION

レザーグッズとふたりのメモリー。

GANZO

2024年12月9日

PROMOTION

〈ハミルトン〉はハリウッド映画を支える”縁の下の力持ち”!?

第13回「ハミルトン ビハインド・ザ・カメラ・アワード」が開催

2024年12月5日

PROMOTION

胸躍るレトロフューチャーなデートを、〈DAMD〉の車と、横浜で。

DAIHATSU TAFT ROCKY

2024年12月9日