カルチャー

『世界のカバン博物館』で知った、カバンの歴史と〈エース〉の歩み。

東京博物館散策 Vol.12

photo: Hiroshi Nakamura

text: Fuya Uto

edit: Toromatsu

2025年7月2日

初の純国産スーツケースは〈エース〉社の「デボネア」だった。

どこにいても頻繁に目にするキャスター付きのスーツケース。昔の映画を観ているとかつてはボストンバッグが主流だったように思うが、いつからその存在は加速していったのだろうか。台東区駒形に『世界のカバン博物館』というミュージアムがあるのを知ったので、何か情報が得られるかもしれないと出向いてみることにした。

2010年にリニューアルをしているが、めちゃくちゃ老舗のこの博物館。様々な革に触れられたり、昔にワニを12匹使って作られたという凄まじい革カバンなんかもある。

上左/カナダの先住民族が薬などを入れて持ち歩いた「メディスンバッグ」。留め具部分は手と水のモチーフのシルバーが装飾されている。

上中/質実剛健な印象があるドイツのビジネスバッグは、異常に中が仕切れるストイックな仕様。1980年代頃のもの。

上右/西洋文化が流入した文明開花の頃、正礼装(燕尾服やモーニングコート)を着用するときに必須だったシルクハットの専用携帯カバン。

下左/’60〜’70年代に一世を風靡し、推測2000万本を売り上げたマジソン・バッグ。現在の天皇陛下も学生時代に愛用していたとか。

下右/イタリアのコーナーには、テニスラケットのホルダーが付いた牛革製のバッグが。余暇の時間も気を抜かない姿勢がよく表れている。

なんと1975年から続いているというここは、日本のカバン産業の礎を築いてきたメーカー〈エース〉が運営する私設ミュージアム。民族モノに、ハット用や、カラー(詰襟)用カバン、テニスラケットケース付きカバン、古いランドセルに、アントニオ猪木が若き日の武者修行で使っていたカバンまで、創業者の新川柳作氏が世界各地をリサーチする中で収集した私物を中心に、あらゆる“持ち運ぶためのもの”を約700点収蔵している。

それらに目移りしてしまうけど、「まずは年表をじっくり見てみて欲しい」と学芸員。この博物館の魅力はあくまで〈エース〉の歴史ではなく、カバンそのものの歴史を学べるスタンスを貫いているところにあるようだ。起源が古代ヨーロッパの馬具に遡ることや、19世紀に蒸気機関車が生まれ長距離移動が可能になり旅行カバンが生まれたことも記されている。カバンの歴史は人々の“移動の仕方”とともに進化していったのを知ることができた。

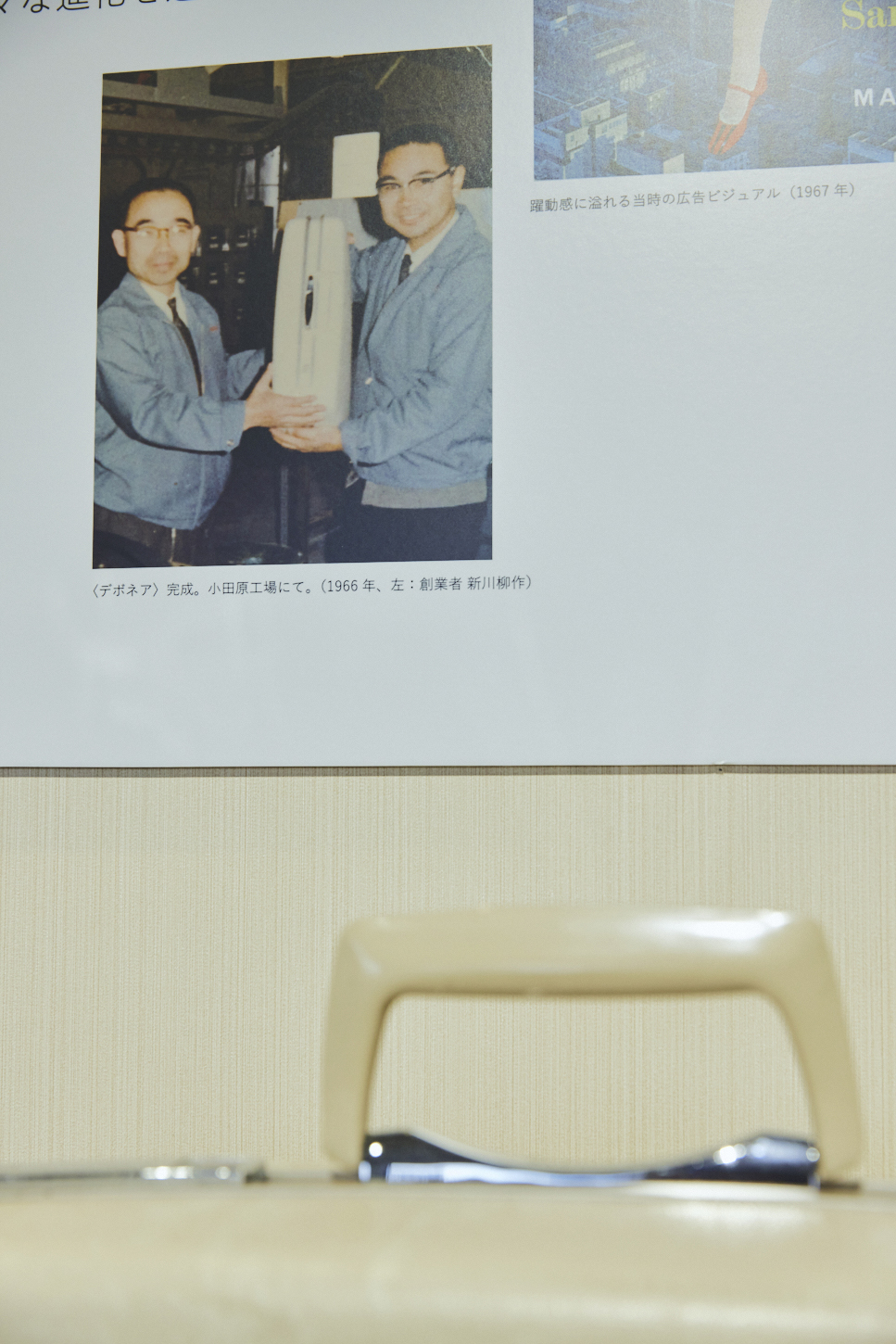

「カバンとは時代を映す鏡のようなもの。日本のスーツケースの歴史においても、1964年に海外旅行が自由化されたことが大きな転換期となりました。当時の輸入品は非常に高価だったのですが、新川柳作が1967年に日本人でも気軽に使えるようにと『デボネア』を発売。アメリカの大手ラゲージメーカーを単独訪問し、技術提携を結び自社で生産する仕組みを整え、辿り着いた日本初の国産スーツケースなんですよ」

その後、体格が小柄な日本人でも使いやすいようキャスターを付けるなど、改良を重ねたのだそう。ちなみに日本で初めて横文字をプリントしたボストンバッグといわれる同社が生み出した昭和の名品、通称「マジソン・バッグ」が発売したのが翌1968年。ボストンバッグこそクラシックと信じていたのに、キャスター付きのスーツケースもとっくの昔から市民権を得ていたものだったのだ(!)

この博物館があくまで世界のカバンに焦点を合わせているのは、日本においては自社のカバンに触れざるを得ないことが明確だったからなのかもしれない。むしろ〈エース〉の歴史をもっと知りたくなると、上のフロアに『新川柳作記念館』があるというから抜かりがない。まさにカバンの歴史に〈エース〉あり。両館入場無料とあって大満足で帰ろうとすると、ビルのエントランスに新川氏と交流が深かったという岡本太郎のモニュメントを発見。次にスーツケースを買うなら〈エース〉のものでいこうと固く心に誓った。

インフォメーション

世界のカバン博物館

◯東京都台東区駒形1丁目8−10 ☎︎03•3847•5680 10:00~16:30 日・祝・年末年始休(※定休日以外に休館する場合もあるため要確認)

戦時中に牛革の代用品として用いられたウナギや魚の皮のカバンなど、時代背景を色濃く反映したユニークな素材のものもずらりと並ぶ。また、革製品が食肉産業の副産物であり、手入れをすれば長く使える素材であることを伝える企画展示エリアや、スーツケースの製造工程を紹介するコーナーもあり、実際の現場についても深く知ることができる。そんな7階がメインフロアで、上の階『新川柳作記念館』では〈エース〉の歴史も勉強できる。個人的にはジャパンメーカーの誇りを感じられる後者が上を行く楽しさだった。

Official Website

https://www.ace.jp/museum/

関連記事

カルチャー

昭和を代表する稀代の作詞家から、“時代遅れ”の魅力を学びに『阿久悠記念館』へ。

東京博物館散策 Vol.11

2025年4月29日

カルチャー

『木組み博物館』で見る、1000年先を見据え陰影の美を追求する大工の仕事。

東京博物館散策 Vol.10

2025年4月8日

カルチャー

『植村冒険館』で、稀代の冒険家・植村直己の本当の“声”を知る。

東京博物館散策 Vol.9

2025年2月28日

カルチャー

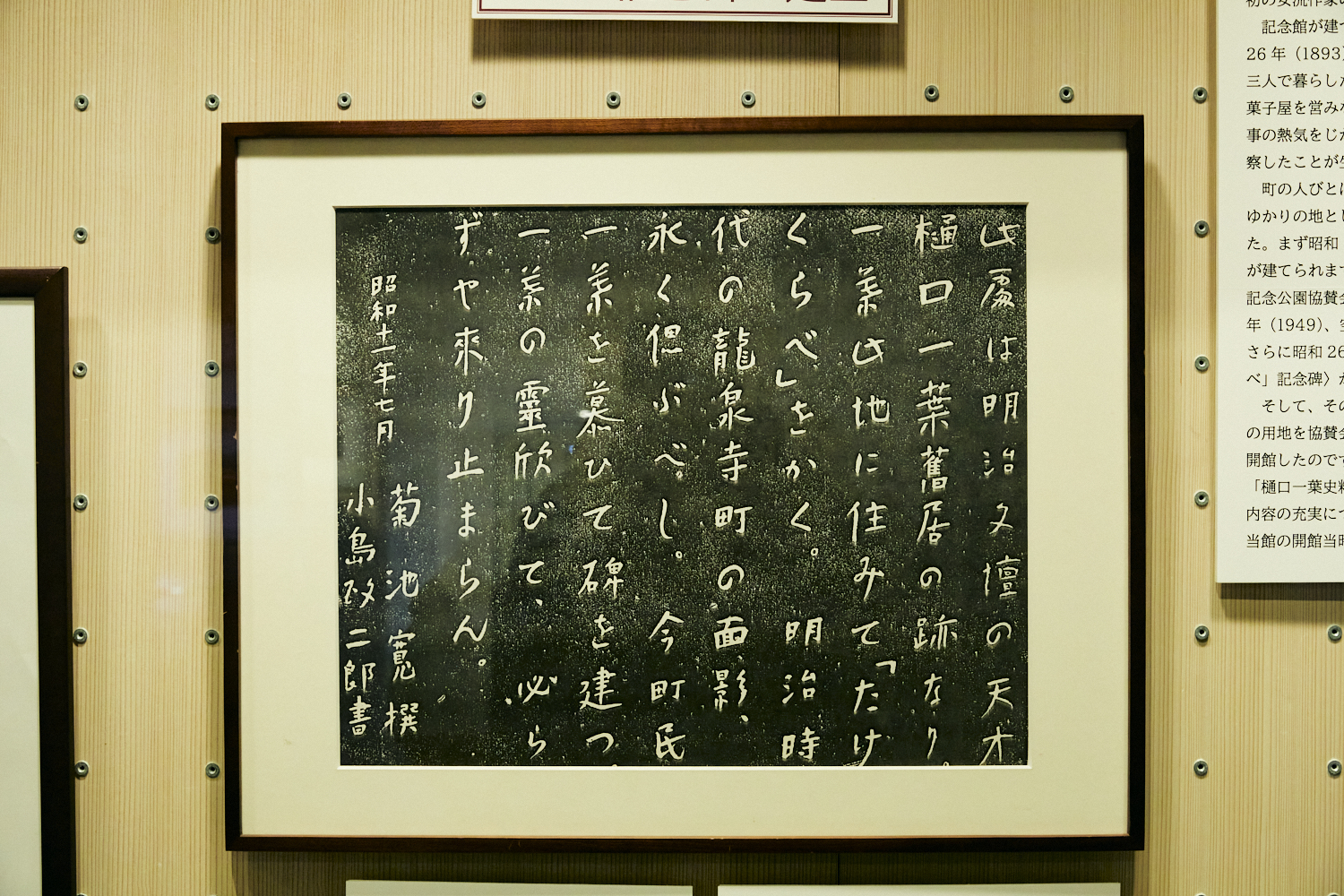

樋口一葉の知られざる素顔と出会う。『たけくらべ』舞台の地に作られた『台東区立一葉記念館』へ。

東京博物館散策 Vol.8

2025年2月19日

カルチャー

仮面専門店『仮面屋おもて』へ行くと思わぬニューフェイスに出会った。

東京博物館散策 Vol.7

2025年2月2日

カルチャー

日本橋の歴史とともに歩んできた「小津和紙」普遍の魅力を『小津史料館』で紐解く。

東京博物館散策 Vol.6

2025年1月13日

カルチャー

古今東西のユニークな凧を収集する『凧の博物館』で、億劫な北風を味方につけよう。

東京博物館散策 Vol.5

2025年1月5日

カルチャー

足元に埋まった“水の都”の400年の道を辿る『東京都水道歴史館』。

東京博物館散策 Vol.4

2024年12月29日

カルチャー

18世紀から今のハイブランドまで揃うボタンの宝庫『谷中レッドハウスボタンギャラリー』。

東京博物館散策 vol.3

2024年12月22日

カルチャー

モノを「運ぶ」見えざる人々の手を体感する『物流博物館』。

東京博物館散策 Vol.2

2024年12月15日

カルチャー

空間そのものを象った彫刻家のアトリエ兼住居『朝倉彫塑館』。

東京博物館散策 Vol.1

2024年12月8日

ライフスタイル

「現代邦楽の父」ゆかりの地に建てられた、日本で最初の音楽家記念館『宮城道雄記念館』。

東京五十音散策 飯田橋①

2023年11月18日

カルチャー

意外な二択に学びあり。『たばこと塩の博物館』。

東京五十音散策 錦糸町④

2024年7月10日

カルチャー

唯一無二の“色”を生み出した銅版画家の軌跡を目撃しに『ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション』へ。

東京五十音散策 水天宮前①

2024年10月8日

カルチャー

2,000点もの民家を描き続けた画家の息づかいが感じられる『向井潤吉アトリエ館』。

東京五十音散策 桜新町④

2024年10月28日

カルチャー

印刷技術は永遠に。隠れた名“博物館”『印刷博物館』。

東京五十音散策 飯田橋②

2023年12月4日

カルチャー

写真と映像の美術館4Fにある『東京都写真美術館図書室』。

東京五十音散策 恵比寿③

2024年5月31日

カルチャー

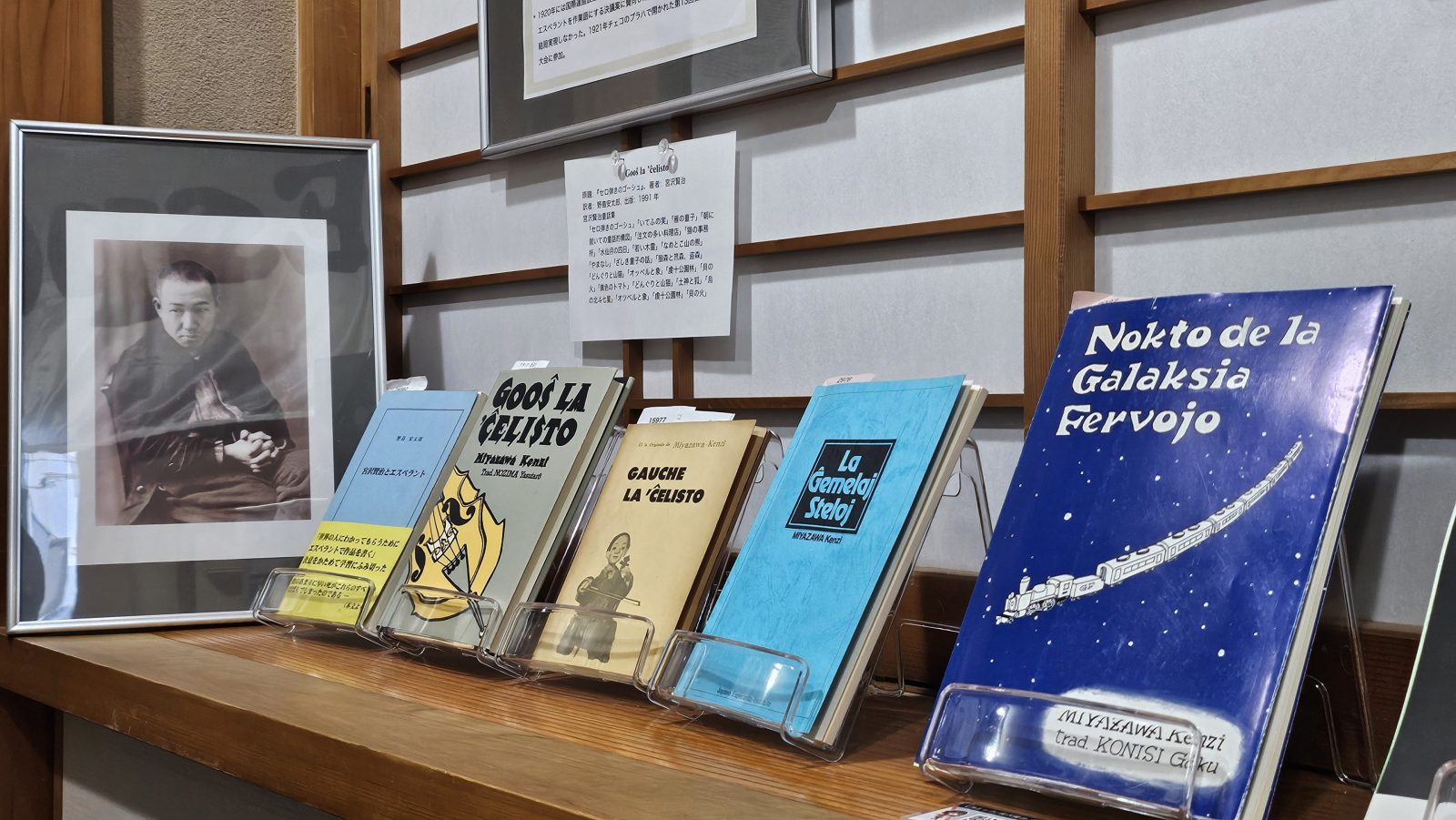

【#1】どこの国の言葉?/エスペラント博物館への誘い。

執筆:南波文晴(NPO法人エスペラントよこはま 理事)

2024年10月12日

カルチャー

“東京で最後の一軒”が守り続ける日常道具を買いに『岩井つづら屋』へ。

東京五十音散策 水天宮前②

2024年10月12日

カルチャー

古くは2世紀のものまで。キリスト美術の『gallery uchiumi』。

東京五十音散策 麻布十番①

2023年5月21日