カルチャー

『木組み博物館』で見る、1000年先を見据え陰影の美を追求する大工の仕事。

東京博物館散策 Vol.10

photo: Hiroshi Nakamura

text: Fuya Uto

edit: Toromatsu

2025年4月8日

都内で日々新しく建つ家々を見ていると、昔ながらの家を作るのって意外に難しいのかな? と思うことがある。箱根の組木細工にかつてイタリアの芸術家、ブルーノ・ムナーリが絶賛したと聞くけど、その美の根底にある「木組み」というワザは、きっといつの時代でも色褪せない魅力があるはずなのに。釘を使わずに木と木を繋ぐ、シンプルで奥深いこの技法。京都の五重塔や薬師寺なんかが有名だが、街の数寄屋など、かつての木造建造物にも普通に用いられてきている。ただ、それらはすべてすでに組み上がっているから、その精巧なディテールを見れるチャンスはあまりに少ない。

知られざる木組みの成り立ちからメカニズムまで、実際に手に触れ知ることができる博物館がある。西早稲田で2015年に開館した『木組み博物館』だ。館長は、かつて建設会社で現場監督を務めていた谷川一雄(たにがわ・かずお)さん。館内では30種類ほどの模型をはじめ、木組みで使われる各種道具、さまざまな樹種の現物など谷川さんが長年収集し、研究してきたものが展示されている。

館内は第一と第二展示室に分かれている。前者では木組みの大型模型をはじめ、数十種類ほど小型模型が。後者は木組みや伝統技術に関する古書、鬼瓦などの装飾品、樹木、トンカチや鉋などの道具類が並ぶ。

「木組みの歴史は富山県の桜町遺跡で発掘されたことによって4000千年前の縄文時代まで遡ることができ、種類も確認されているだけで4000以上と言われています。木のしなやかな特性が生かされるので、現代の主流である金物でガチガチに固定する方法よりも横揺れしにくく頑丈。何より美しい。そんな日本独自の伝統建築の“粋”を後世に伝えるため、技術の継承を絶やしてはいけないという危機感があって、この博物館を作ったんです」

谷川さんが語るように、木組みとはまさに日本が誇る超クラシックな技術、また“仕事”であり、あらゆるアイデアの集合体なのだが、中でも特筆すべきは細部の陰影にあるよう。それは館内の目玉である「薬師寺三重塔(西塔)初重斗組み部分」の大型模型をみれば一目瞭然。陰影に日本人の美意識が表れているというのだ。

薬師寺三重塔(西塔)初重斗組み部分の3/4スケールの大型模型。「昭和の宮大工」と謳われた大棟梁の西岡常一氏のもとで、薬師寺西塔の復興をはじめ、さまざまな再建工事に携わっている八田広明氏が制作。約2.3mの巨大な木組みを間近で拝める機会はそうない。模型を参加者で解体し、組み立てるイベントも開催している。

「機械はもちろん、電動工具やコンピュータもない時代なので強固に組み上げるのも相当な労力ですが、実はライトアップされたときの影の見え方まで計算された上で組まれているんです。さらに、それぞれの角や面は丸く削られたり、逆にエッジを生かしたり、もっと言うと、ポイントで木の表面に槍鉋(やりかんな)をかけてさざ波のようなデコボコした木肌を作り出したり。何重もの工夫が生み出す木組みの陰影は本当に美しいですよね。そんなディテールは傍目ではわからないのに、職人同士で競い合うようにしていたそうです。とんでもなくこだわるけれど、敢えて“ひけらかすことはない”。そこにまた、本来の日本人らしい美意識が宿っていると思います」

個性の違う木と対話し、鑿(のみ)とトンカチといった原始的な道具で、薬師寺しかり1300年以上も後の世に遺る建築物を作ってきた先人たちの姿がここにはある。そして、ものづくりにおいて、遥かなる未来を見据えていたことが確かに証明されているのだ。いつか自分も家を建てるときが来るのかどうかわからないけど、そんな日がきたときに良いアイデアが出せるよう、たまにこの「木組み博物館」に訪れ、先人の豊かな知恵を授かりたい。

インフォメーション

木組み博物館

◯東京都新宿区西早稲田2丁目3−26 ホールエイト3F ☎︎03•3209•0430 10:00~16:00 月・金・土・日休(※土曜日のみ月1回開館)

2015年に開館した私設博物館。大小さまざまな木組みのほか、補助的に使う和釘、左官や漆といった建築における伝統技術が詳細に書かれたパネルが展示されている。実は、館の隣の「穴八幡宮」は谷川さんが現場監督を手がけているので、博物館のあとにハシゴすることがオススメ。木組みの仕組みが理解できているから、神社の解像度も上がっていることに気がつくはず!

Official Website

https://www.kigumi.tokyo/

関連記事

カルチャー

『植村冒険館』で、稀代の冒険家・植村直己の本当の“声”を知る。

東京博物館散策 Vol.9

2025年2月28日

カルチャー

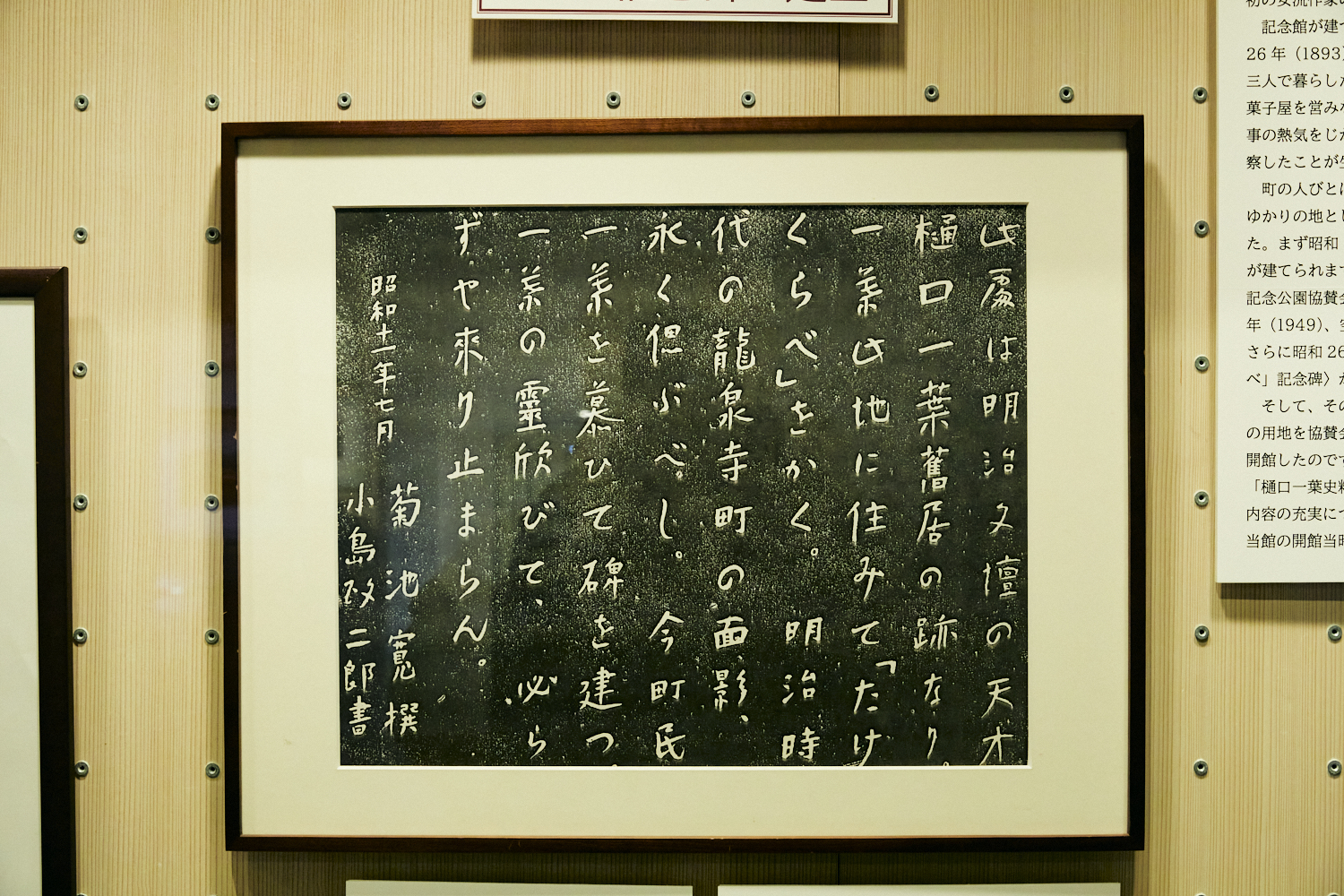

樋口一葉の知られざる素顔と出会う。『たけくらべ』舞台の地に作られた『台東区立一葉記念館』へ。

東京博物館散策 Vol.8

2025年2月19日

カルチャー

仮面専門店『仮面屋おもて』へ行くと思わぬニューフェイスに出会った。

東京博物館散策 Vol.7

2025年2月2日

カルチャー

日本橋の歴史とともに歩んできた「小津和紙」普遍の魅力を『小津史料館』で紐解く。

東京博物館散策 Vol.6

2025年1月13日

カルチャー

古今東西のユニークな凧を収集する『凧の博物館』で、億劫な北風を味方につけよう。

東京博物館散策 Vol.5

2025年1月5日

カルチャー

足元に埋まった“水の都”の400年の道を辿る『東京都水道歴史館』。

東京博物館散策 Vol.4

2024年12月29日

カルチャー

18世紀から今のハイブランドまで揃うボタンの宝庫『谷中レッドハウスボタンギャラリー』。

東京博物館散策 vol.3

2024年12月22日

カルチャー

モノを「運ぶ」見えざる人々の手を体感する『物流博物館』。

東京博物館散策 Vol.2

2024年12月15日

カルチャー

空間そのものを象った彫刻家のアトリエ兼住居『朝倉彫塑館』。

東京博物館散策 Vol.1

2024年12月8日

ライフスタイル

「現代邦楽の父」ゆかりの地に建てられた、日本で最初の音楽家記念館『宮城道雄記念館』。

東京五十音散策 飯田橋①

2023年11月18日

カルチャー

意外な二択に学びあり。『たばこと塩の博物館』。

東京五十音散策 錦糸町④

2024年7月10日

カルチャー

唯一無二の“色”を生み出した銅版画家の軌跡を目撃しに『ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション』へ。

東京五十音散策 水天宮前①

2024年10月8日

カルチャー

2,000点もの民家を描き続けた画家の息づかいが感じられる『向井潤吉アトリエ館』。

東京五十音散策 桜新町④

2024年10月28日

カルチャー

印刷技術は永遠に。隠れた名“博物館”『印刷博物館』。

東京五十音散策 飯田橋②

2023年12月4日

カルチャー

写真と映像の美術館4Fにある『東京都写真美術館図書室』。

東京五十音散策 恵比寿③

2024年5月31日

カルチャー

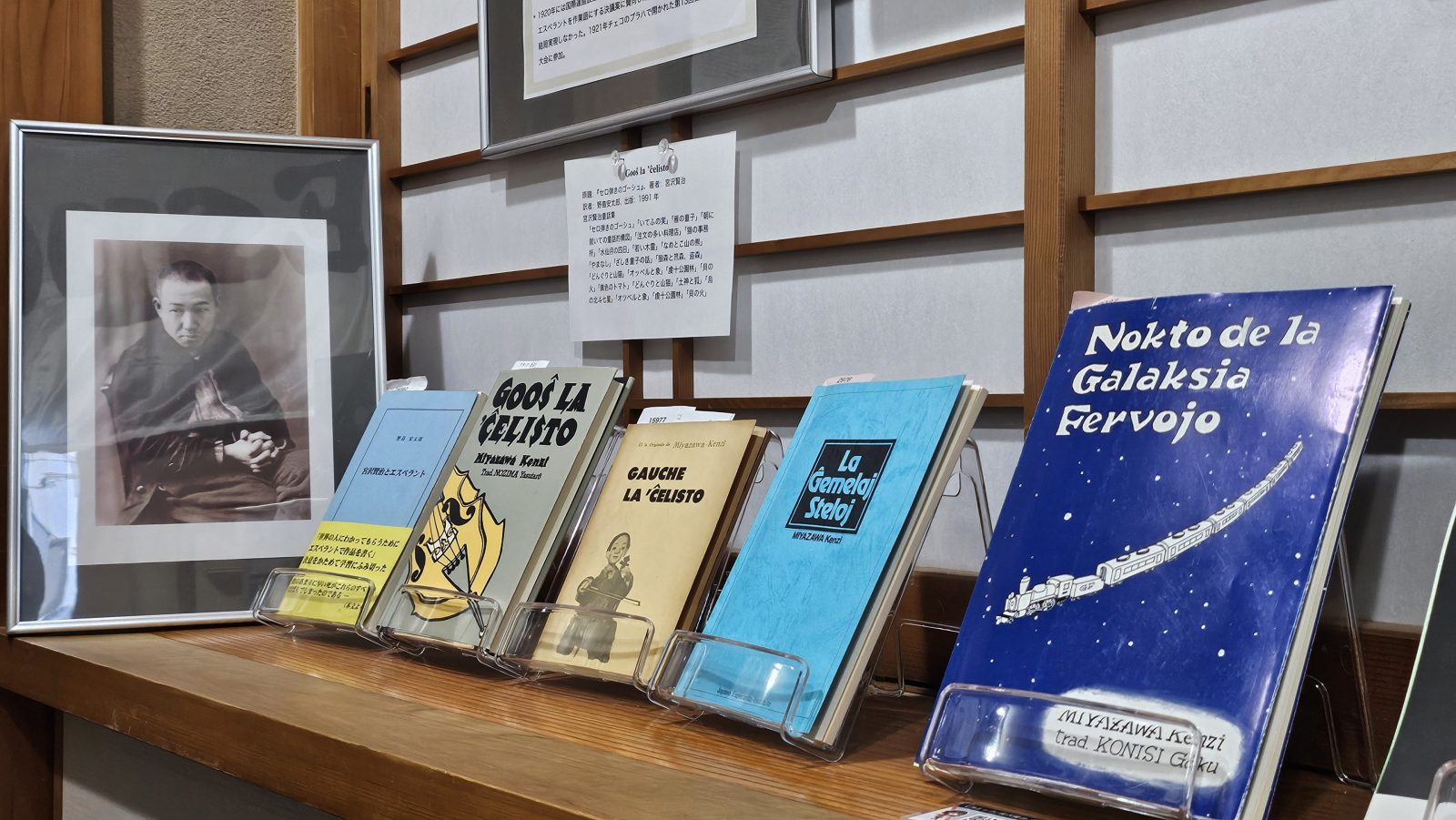

【#1】どこの国の言葉?/エスペラント博物館への誘い。

執筆:南波文晴(NPO法人エスペラントよこはま 理事)

2024年10月12日

カルチャー

“東京で最後の一軒”が守り続ける日常道具を買いに『岩井つづら屋』へ。

東京五十音散策 水天宮前②

2024年10月12日

カルチャー

古くは2世紀のものまで。キリスト美術の『gallery uchiumi』。

東京五十音散策 麻布十番①

2023年5月21日