TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム

【#4】広報:偽実験音楽史

執筆:中井悠

2025年4月1日

東京大学で芸術制作を教えはじめて気づいたことがある。多くの学生は頭で考えることは得意なのに、手を動かしてなにかを作ったり、人前でなにかを演じたりすることをとても嫌がる。制作の授業だから、「恥ずかしがらずにやってみよう」と励ましていたが、そのうち「制作に対して根本的に違うアプローチをとる授業があってもいいのでは?」と思うようになった。

きっかけは、制作の授業に加えて、一、二年生向けの「音楽論」という講義形式の授業を担当するように依頼されたことだ。僕の博士号は「音楽学」だから、表向きの専門が「音楽」であるのは確かなのだが、すでに述べたように東大では狭い意味での「音楽」以外の研究をやりたいと思っていた。とはいえ、音楽を専門とする専任教員が他にほとんどいない環境で「音楽論」を担当しないわけにもいかない。なにを教えようか考えているうちに、音楽のことしか教えていなかった前任校での授業をふと思い出した。

京都市立芸術大学の採用面接で、ある先生から「この大学では「西洋音楽史」を教えなければならないけど、実験音楽をやっているあなたに「本当の西洋音楽史」を教えることができるのか?」と聞かれた。変な質問だなと思いながら、就職がかかっているので、「もちろんできます」と自信たっぷりに即答した。採用が決まったあと、同僚になる別の先生に聞いてみると、「あの人が言う「本当の西洋音楽史」というのはグラウトとパリスカが書いた『西洋音楽史』のことですよ」と教えられて驚いた。日本では「音楽史のバイブル」と評される有名な教科書だが、僕がアメリカで音楽学を学んだ2010年代には、すでに時代遅れで問題含みだとされていた本だ。つまり、僕からしてみるとそれは「本当」どころか「偽の西洋音楽史」だった。そこで、「面接では「本当の西洋音楽史」を教えられると言ったけど、もしグラウト/パリスカを「本当」とするなら、《偽西洋音楽史》という名目でやってもいいか」と聞いてみた。するとこれまた驚いたことに、それでも構わないと言われた。

偽であろうと本当であろうと、授業準備はしないといけないので、「西洋音楽史」に関する文献を読み漁ったが、そのうちあることに気づいた。それは音楽史を通じて、存在しない「過去の音楽」をでっちあげることで、そのつどの現在における音楽のあり方を変えることがくりかえし起こっているという不思議な事実である。つまり「グラウト/パリスカ」だけが偽音楽史ではなく、西洋音楽史の総体が偽音楽史の連なりとして読み解けるのだ。とりわけ音楽史がそのような奇妙な特性を持つのは、音楽が他の芸術とすこし違う性質を持っているからかもしれない。一方で音楽はそのつどの演奏のあとに絵画や彫刻のように物体として残らないが、他方で楽譜や楽器や録音など演奏のあとに残る媒体を使うことでそのつど再演することができる。この「なくなるけど、再生できる」という条件によって、過去に実在しなかった音楽を過去の再現であるかのように上演することが簡単にできてしまうのだ。

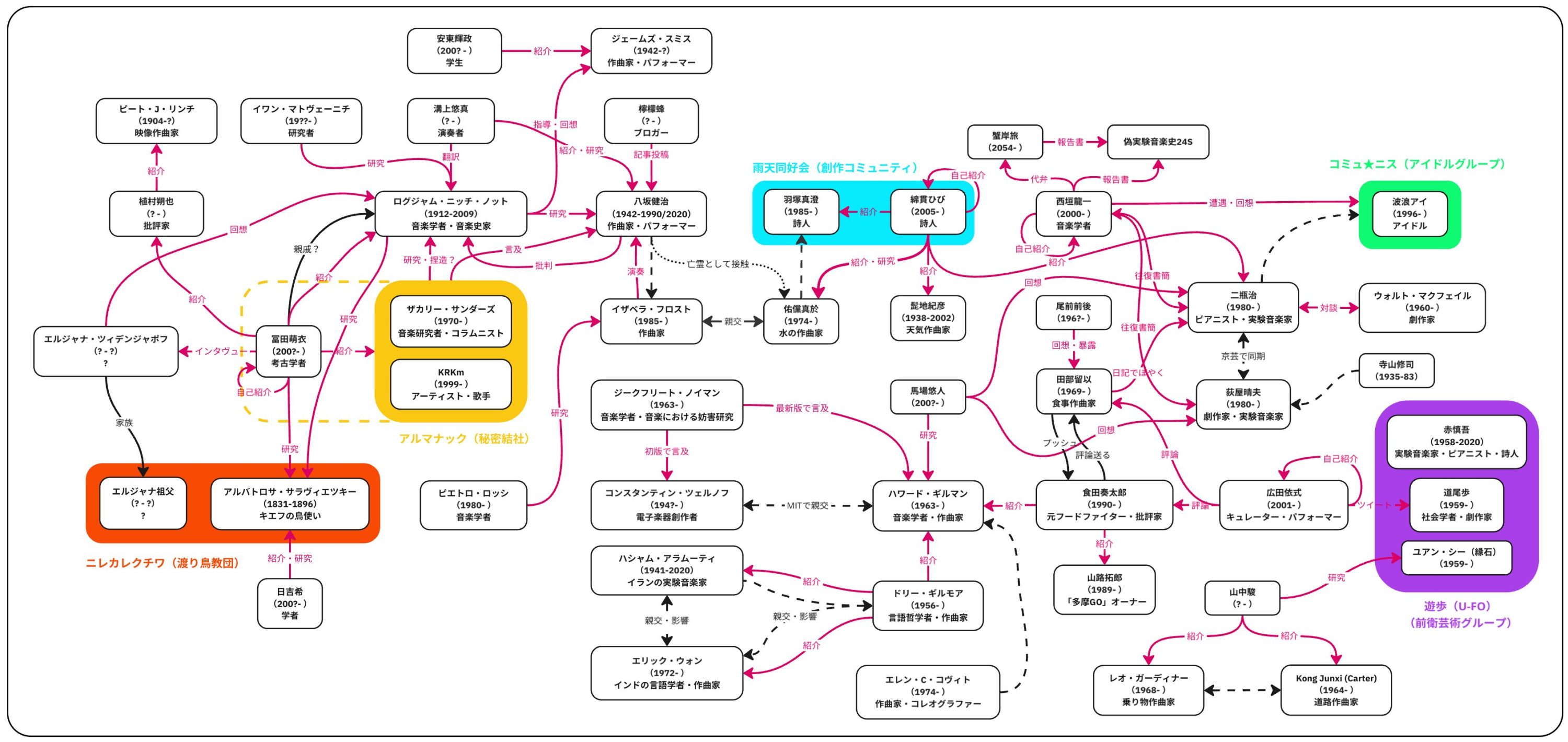

そのような考えに基づき、京都では偽音楽史の連なりとして音楽史を辿る《偽西洋音楽史》という授業を教えた。だから、それを東大の音楽論で再演しようと決めた。でも過去を振り返るなかで、この偽史の問題を制作に折り返せないかとふと思った。そこで「アヴァンギャルドアート部会」の授業として《偽実験音楽史》を開講することにした。「本当の実験音楽史」を僕なりに紹介する(紙芝居仕立ての)講義を三回ほど挟みながら、受講生たちがあり得たかもしれない実験音楽史を構想・妄想・夢想していく授業だ。自分の作品を作るのではなく、「作品を作る作者を作る」という間接性と、アイデアだけでいいという抽象性が、直接的な制作や具体的な上演が苦手な学生にも芸術の門戸を開くだろうという見込みがあった。

ところが2023年の春学期に授業を始めると、思わぬ問題が生じた。アイデアを次々に出す受講生と、ひとつのアイデアを出してそれ以上進まない受講生にくっきりと分かれてしまったのだ。制作の苦手意識を克服するために構想した授業で落ちこぼれを出すのは嫌だったし、セメスターの最後に成果発表を予定していたので、全員の歩調をどう揃えればいいのか悩んだ。

しばらく考えているうちに、問題を解決するアイデアが閃いた。僕は辞めさせられるか、自分から辞めないかぎり——その可能性はどちらも十分あるとはいえ——あと二十年以上は東大で教えられる。ならば、偽史の制作をセメスターごとに完結させるのではなく、二十数年に渡って続けていけばいい。そのつどの受講生は、それまでに制作された偽史を土台に、それを拡張していく。こうして「偽の歴史」を作る「本当の歴史」を編んでいけば、一人の受講生がたった一つだけ出したアイデアのかけらが、未来の受講生によって思いもよらない形で展開される可能性が常に残される。さらに、二十数年という「本当の」歳月を経ることで、現時点でははっきりしている、なにが本当でなにが偽であるかという区分そのものが揺らいでいくだろう。このアイデアを受講生に伝えると、積極的に《偽実験音楽史》に自分を組み入れる人も出てきた。

古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、「歴史家はすでに起こったことを語り、詩人は起こりえたかもしれないことを語る」と述べたが、それにあやかって、この試み全体を拡張された意味における「詩」として捉えることができるかもしれない。実際、受講生がやっていることはアイデアを言葉として書き記すことだから、それほど突飛な発想でもないだろう。それに、《偽実験音楽史》を英語にした《Pseudo-history Of Experimental Music》の頭文字を集めるとちょうど《POEM》になるのだ。

今年10月に鎌倉で開催される詩のフェスティヴァル《詩を》で、副産物ラボとしてなにかやらないかという依頼を受けたので、《偽実験音楽史》が《POEM》であることを言い訳に、構想されただけで実演されたことのなかった作品をいくつか初演してみようと思っている。

***

言うまでもなく、この連載で広報してきたのはすべて本当に起こったことである。

プロフィール

中井悠

なかい・ゆう|音楽その他。東京大学大学院総合文化研究科准教授。副産物ラボ主催、アヴァンギャルド・アート(先進融合)部会主任。《No Collective》のメンバーとして音楽(家)、ダンスもどき、演劇台本、お化け屋敷などを世界各地で制作、出版プロジェクト《Already Not Yet》として実験的絵本や子供のことわざ集などを出版。制作のかたわらで実験的電子音楽、パフォーマンス、影響や癖の理論などについての研究を行なう。最近の著書に『Reminded by the Instruments: David Tudor’s Music』(Oxford University Press、2021年) など。最近の制作に、Zoomを固有の楽器として捉える《zoomusic》という架空の音楽ジャンルや、1970年代半ばに構想されたものの未完に留まっていた、孤島を丸ごと楽器化する《Island Eye Island Ear》プロジェクトの50年越しの実現など。最近の翻訳に『調査的感性術:真実の政治における紛争とコモンズ』(水声社、2024年)など。

関連記事

![【#1】広報:東京大学副産物ラボ[S.E.L.O.U.T.]](https://popeyemagazine.jp/wp-content/uploads/2025/03/remindedbytheinstruments.jpg)

カルチャー

【#1】広報:東京大学副産物ラボ[S.E.L.O.U.T.]

執筆:中井悠

2025年3月11日

カルチャー

【#2】広報:調査的感性術

執筆:中井悠

2025年3月18日

カルチャー

【#3】広報:東京大学アヴァンギャルドアート部会

執筆:中井悠

2025年3月25日

カルチャー

「リンダリンダ」と撮影できない展覧会

文・村上由鶴

2024年11月30日

カルチャー

「エフェメラ」を探して。Vol.1

『telescope』とエフェメラコレクション編

2024年6月5日

カルチャー

「エフェメラ」を探して。Vol.2

継承される『清里現代美術館』編

2024年6月12日

カルチャー

「私は新宿である」ヴィヴィアン佐藤さんロングインタビュー。/前編

「新宿ゴールデン街 秋祭り」開催間近の特別企画。読者プレゼントも!

2024年11月6日

カルチャー

「私は新宿である」ヴィヴィアン佐藤さんロングインタビュー。/後編

「新宿ゴールデン街 秋祭り」開催間近の特別企画。読者プレゼントも!

2024年11月6日

カルチャー

『Goozen(グーゼン)』という名のギャラリー。

障害のある人もない人も、すべてが交わる小さな場所。

2022年10月6日