カルチャー

「エフェメラ」を探して。Vol.1

『telescope』とエフェメラコレクション編

photo: Hiroshi Nakamura

text: Ryoma Uchida

edit: Kouske Ide

cooperation: Yu Kokubu

2024年6月5日

謎の美術系オンラインショップに並んでいた”モノ”たち。

『telescope』という名の不思議なオンラインショップがある。美術にまつわる古書やレコード、ポスターや切手、希少な資料などを扱うお店だ。主に現代美術に特化していて、古書ひとつとっても、マルセル・デュシャン、ヨーゼフ・ボイス、フルクサス、ダダ、抽象表現主義などにカテゴリーが分けられており、どれも専門性が高く、一点ものや絶版本など、他のお店ではまずお目にかからないものばかりがズラリと並ぶ。

店主はそれらを日々手作業でオンライン上にアップしているらしく、たまにサイトを訪れてみると、紹介文と共にこれまた興味深い品が少しずつ追加され続けている。ときには古書に関して「他で探したほうが安く手に入るかもしれません」といった一文が入ることもあるし、季節が合えば、購入後に自家製の梅干しをプレゼントしてくれたことも。これだけの知識とコレクションがありながら、良い意味で”お店然”としていない親密さのあるオンラインショップ。ちょっと不思議じゃないか。

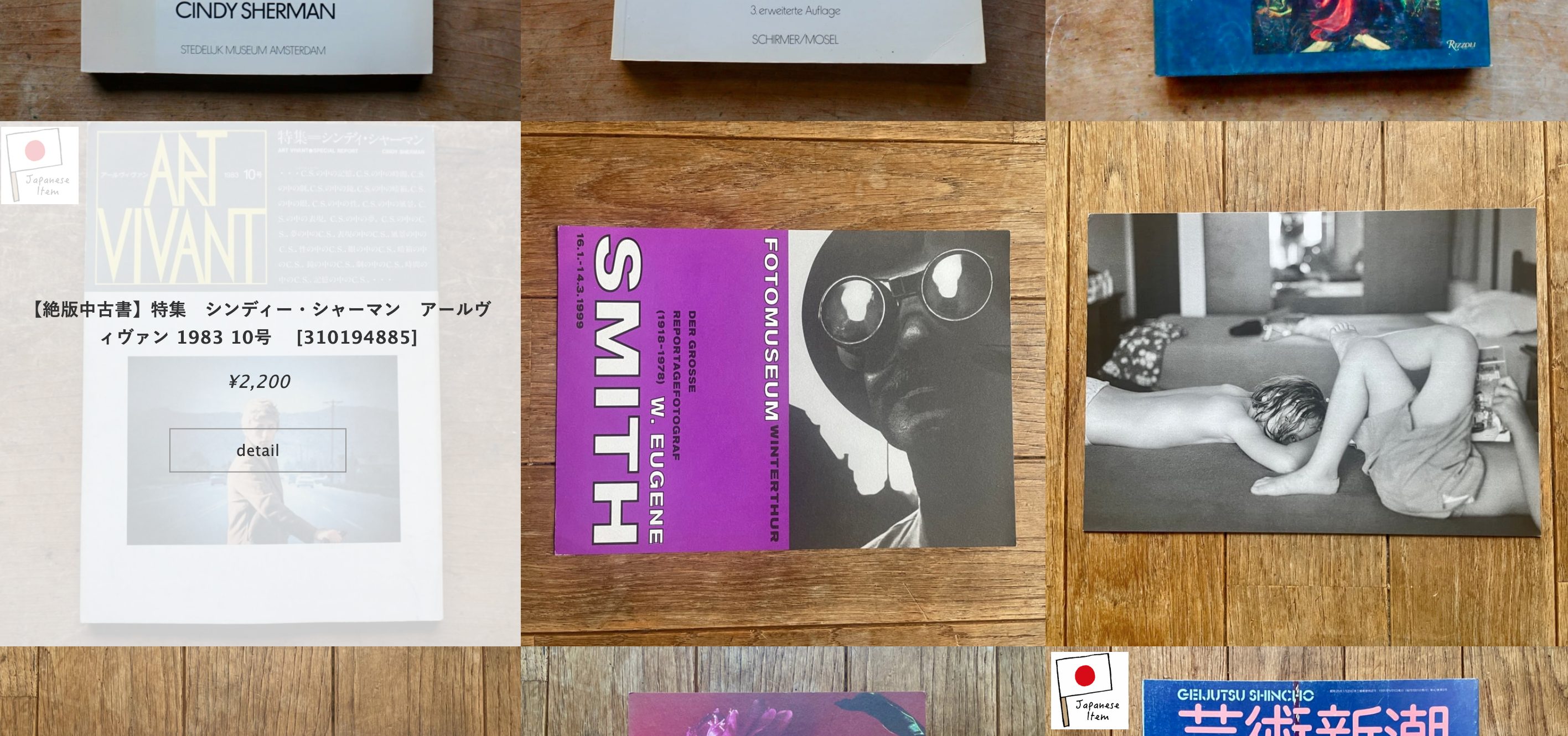

『telescopoe』ショップ画面の一部。

そんなお店の佇まいに加え、『telescope』の謎をより深めてくるのが膨大な「エフェメラ」のコレクションだ。「エフェメラ(=ephemera)」とは、「短命な/一時的な」を意味する言葉で、チラシやハガキ、写真やパンフレットなど、長期に保存することを目的としていないアイテムのことを指す。美術におけるエフェメラには、展覧会のポスター、作家やギャラリーによるインビテーションカードなどがあり、それらは当時の時代の空気感を伝える文化的資料でもあるだけにコレクターも多く、市場には活況があるほど人気の品。そんなエフェメラがここではたくさんみられる。

とはいいつつも、僕自身そこまで詳しいわけでもないし、そもそも、ここで扱われる「エフェメラ」がどんなものなのか、そしてこのお店をはじめた経緯からコレクションについてなど、とにかく知りたいことだらけだ。ということで『telescope』へコンタクトをとり、店主の廣瀬友子さんにお話を伺ってみた。

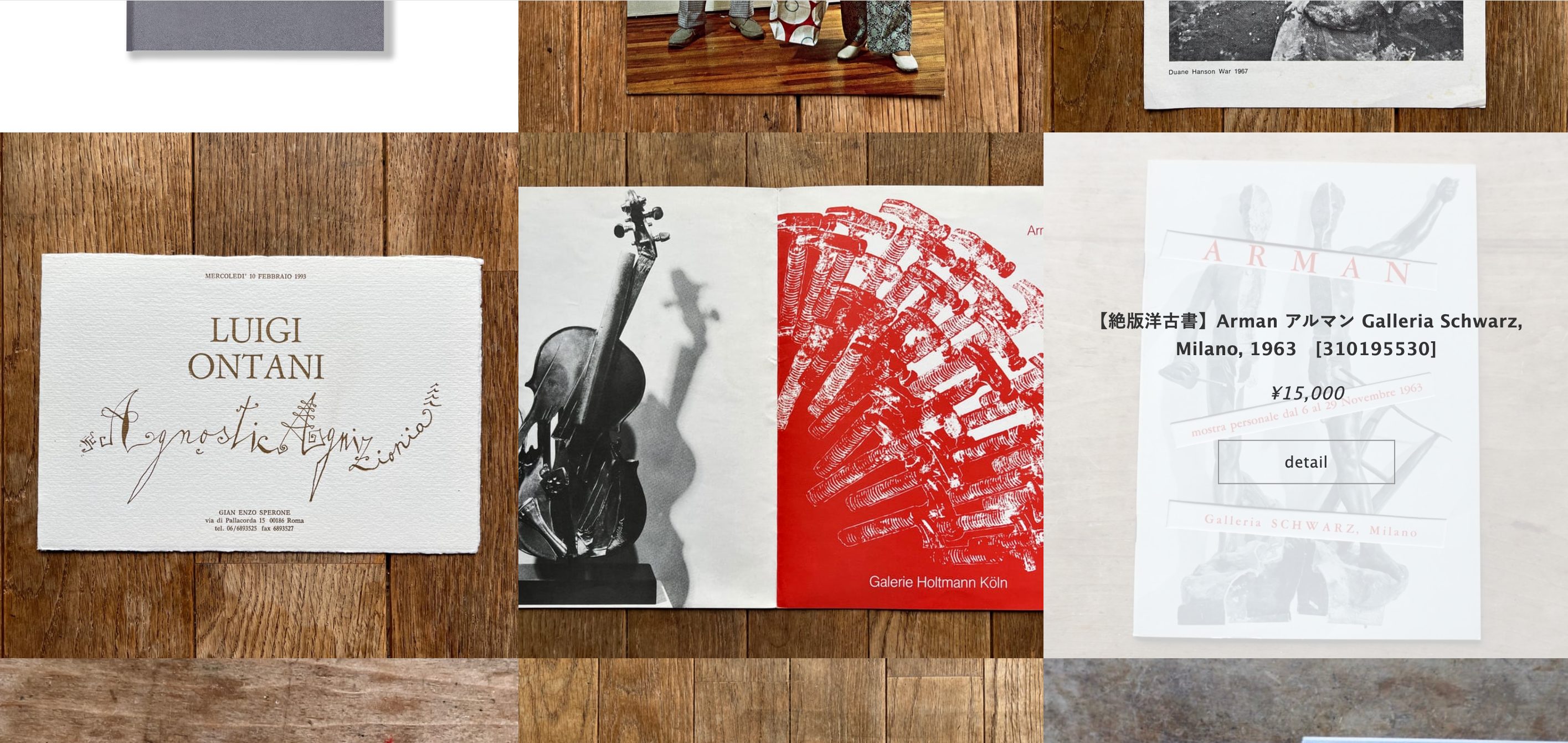

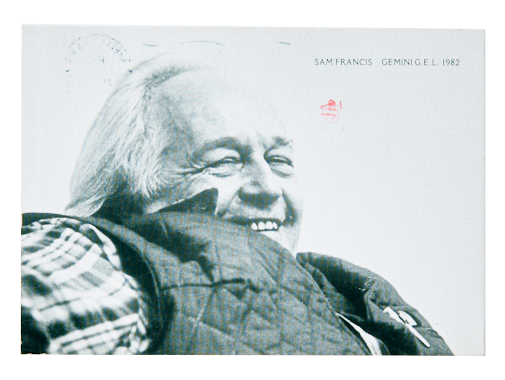

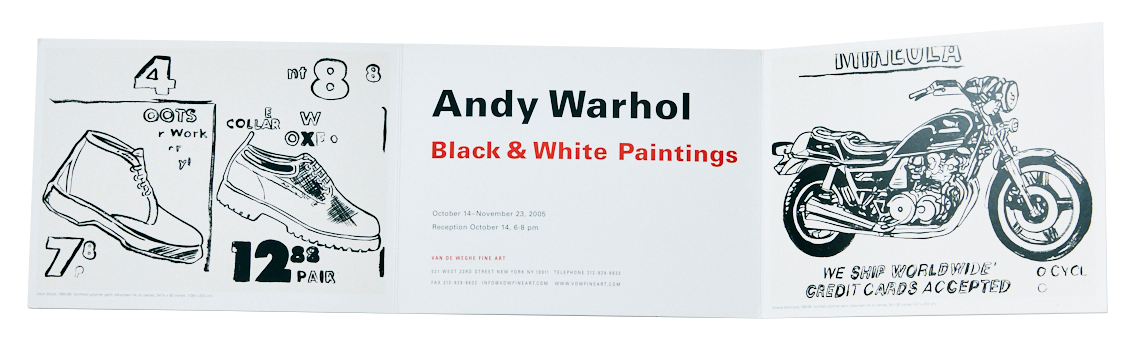

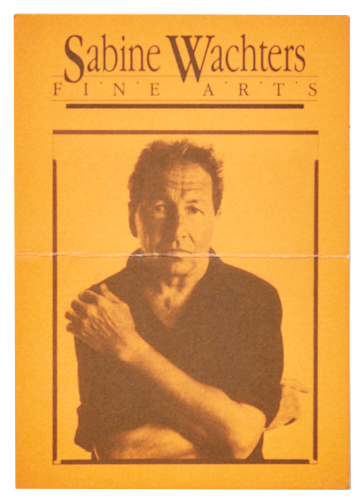

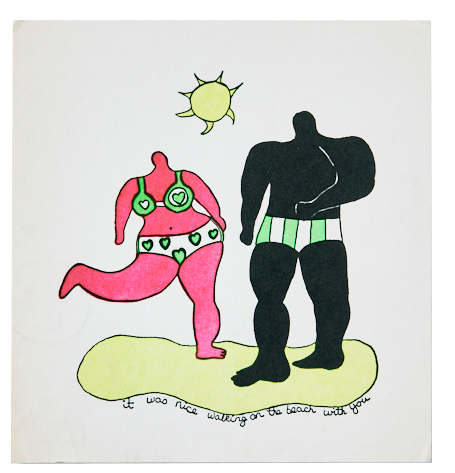

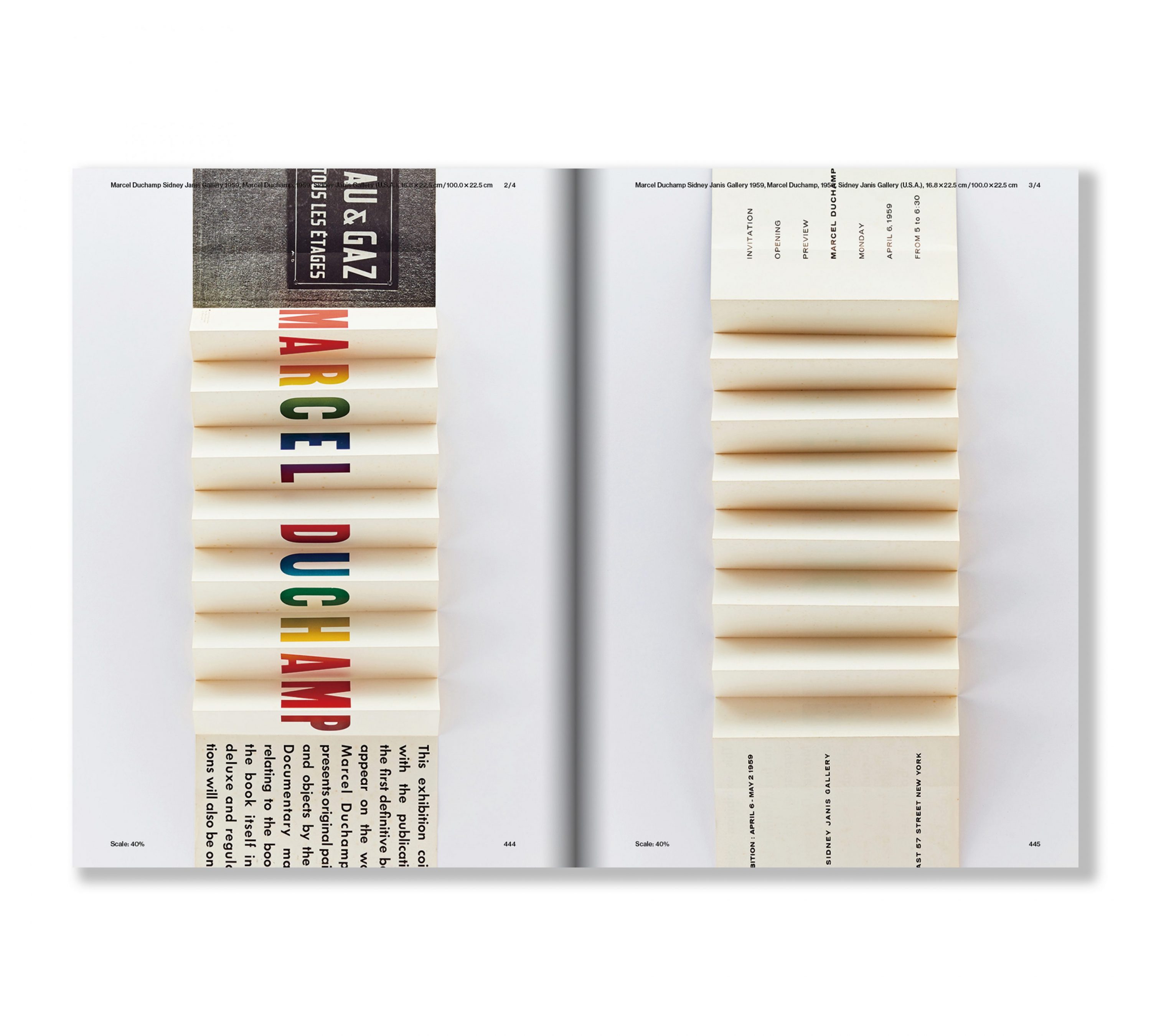

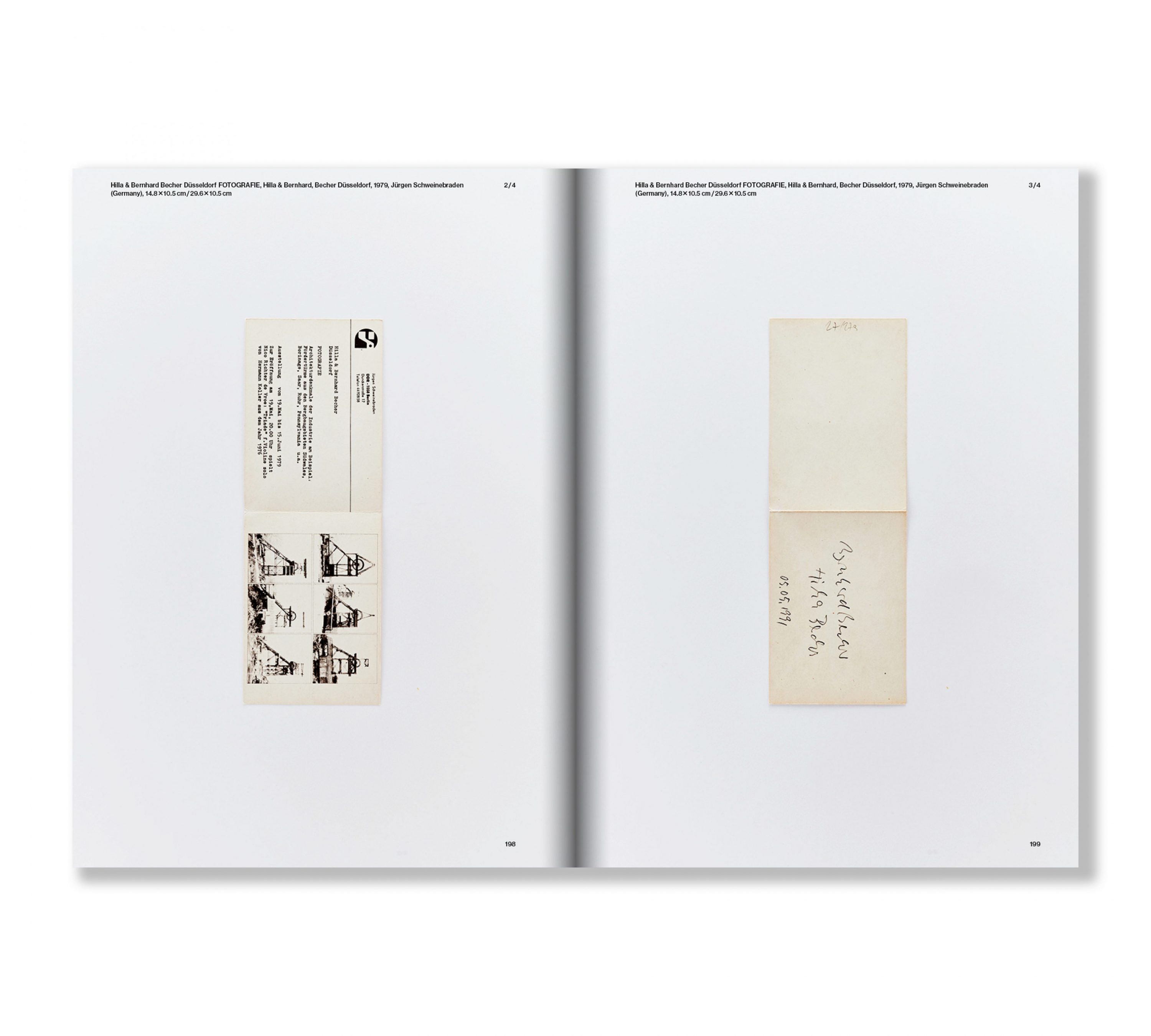

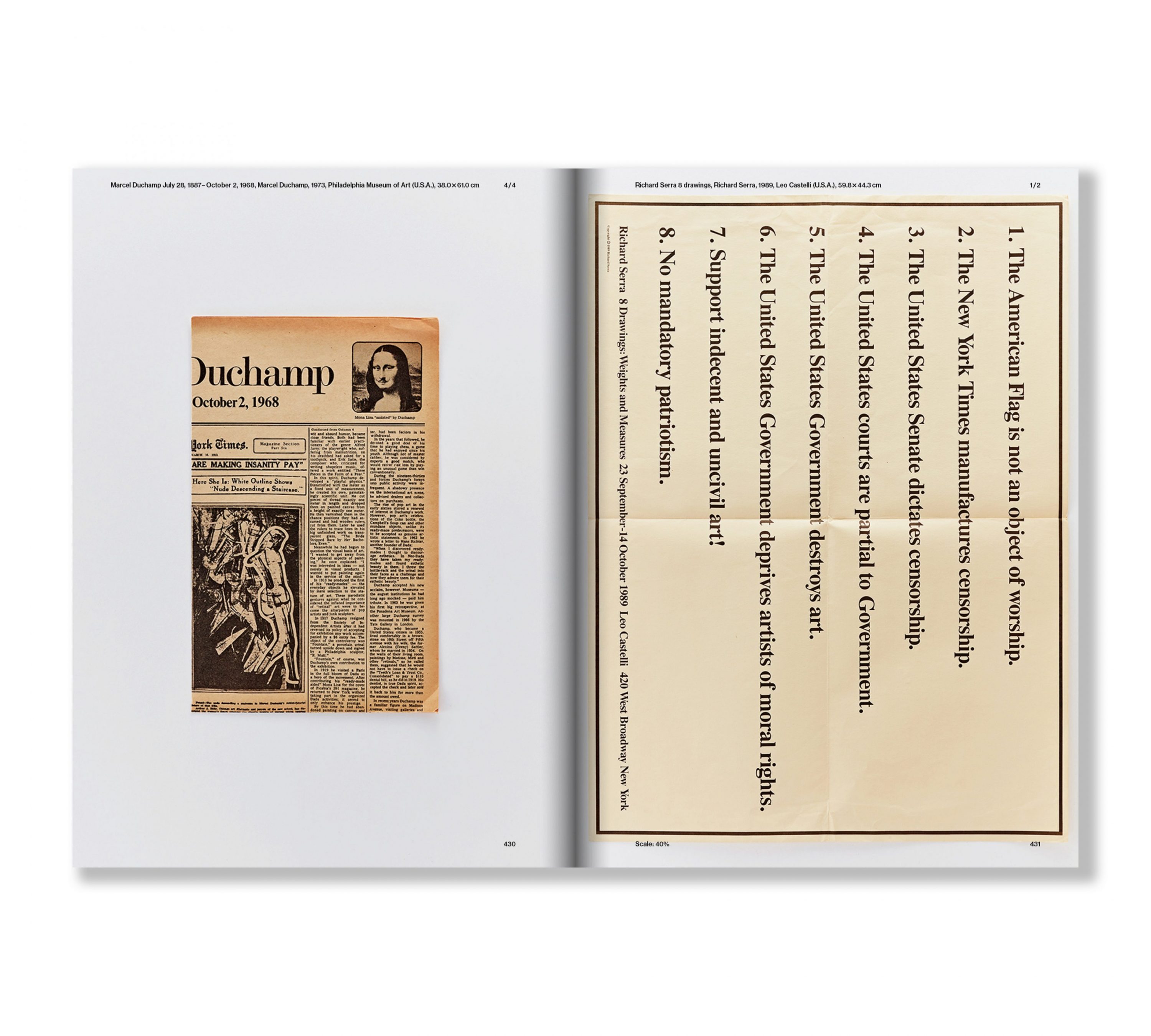

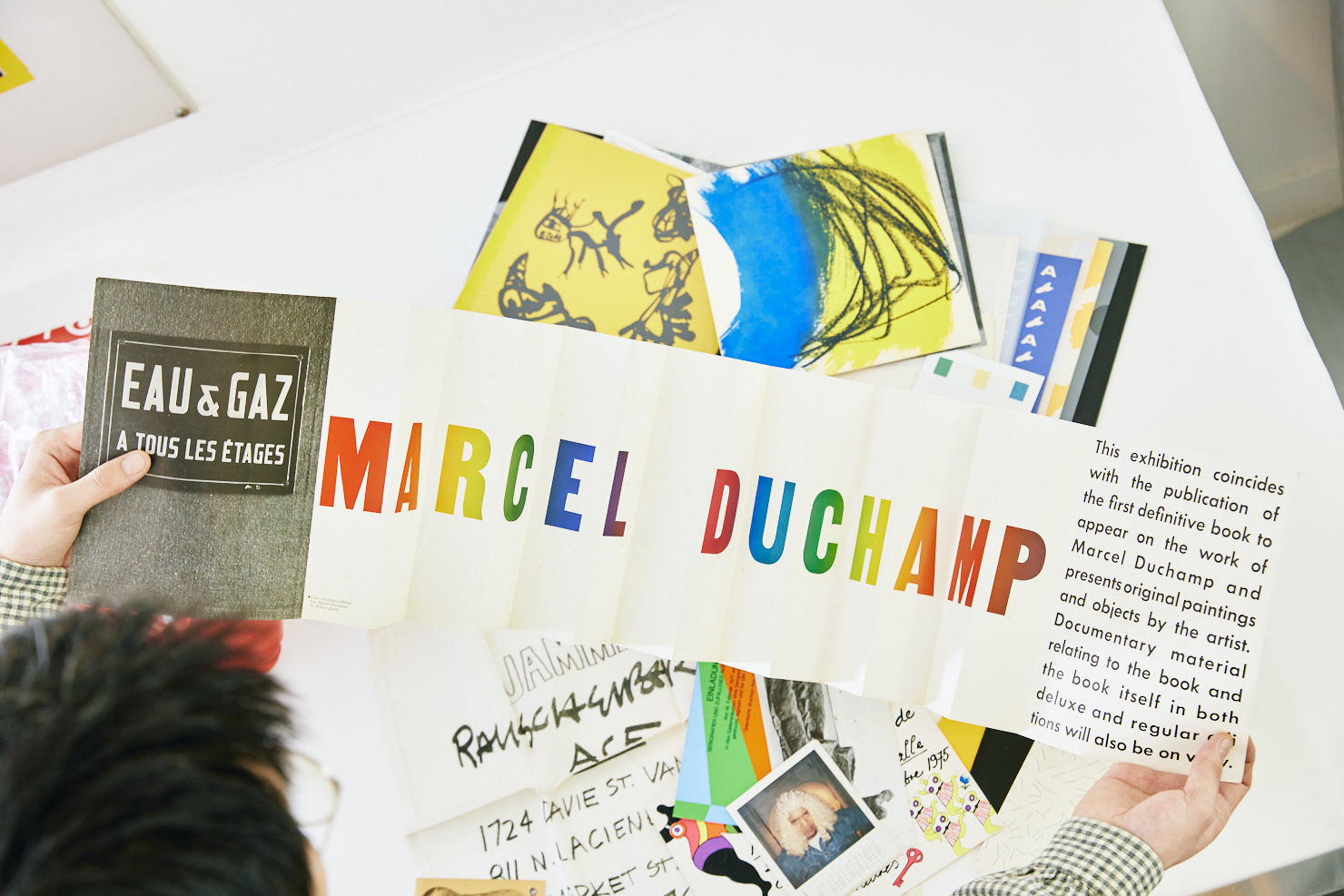

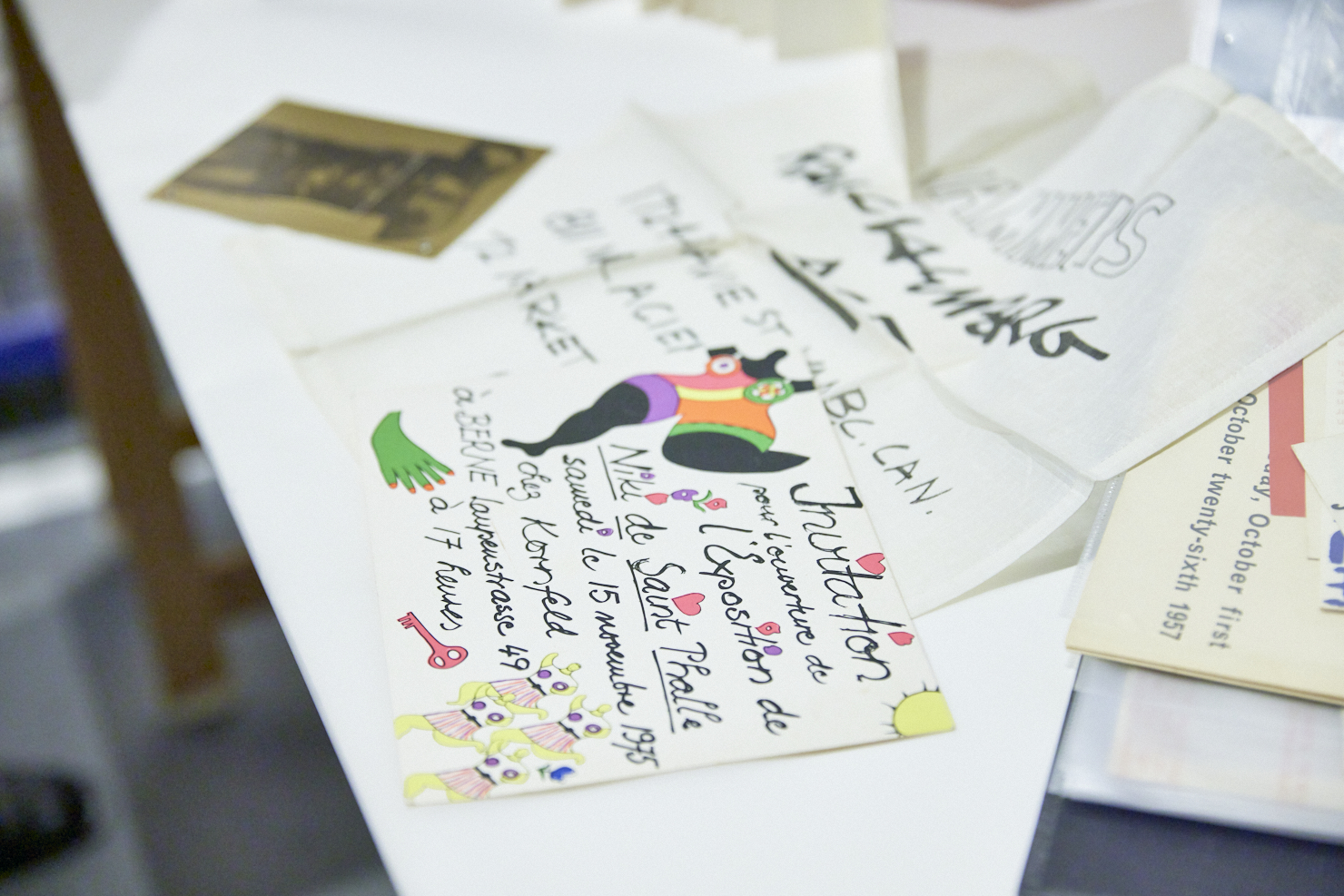

これらは全て、店主の廣瀬さんが持ってきてくれたエフェメラ。どれも展示に際してアーティストが制作したインビテーションカードやチラシである。デュシャンにウォーホルにラウシェンバーグに……。あらゆる現代美術家の残した「痕跡」に大興奮。色彩やデザインに凝った作り、じゃばら式だったり、一部がくり抜かれていたりと、造形も面白いものが多い。その文字や形の雰囲気から作家の表情が見えてくるようで、パーソナルな質感が興味深い。

「エフェメラとひとくちに言ってもその造形や形式はさまざまで、作品のように作り込まれた個性的な品もあります。それに、当時の筆跡や切手、たまに発見する消印のミスなどを見るとアーティストの人となりが伝わってくるようで面白いんですよね。また、エフェメラでの表現を活用する女性の作家の作品も多いのも魅力です。男性中心の美術の世界で、少しでも外にアピールしなければという気持ちがあったのかな。そんな風に、作家が展示にかけた想いを直に感じれるアイテムだと思います」

ニキ・ド・サンファルによるインビテーション。女性性と向き合い、アッサンブラージュや彫刻作品を数々残してきた作家だ。色彩感覚はもちろん、細かに描かれた絵も素敵。

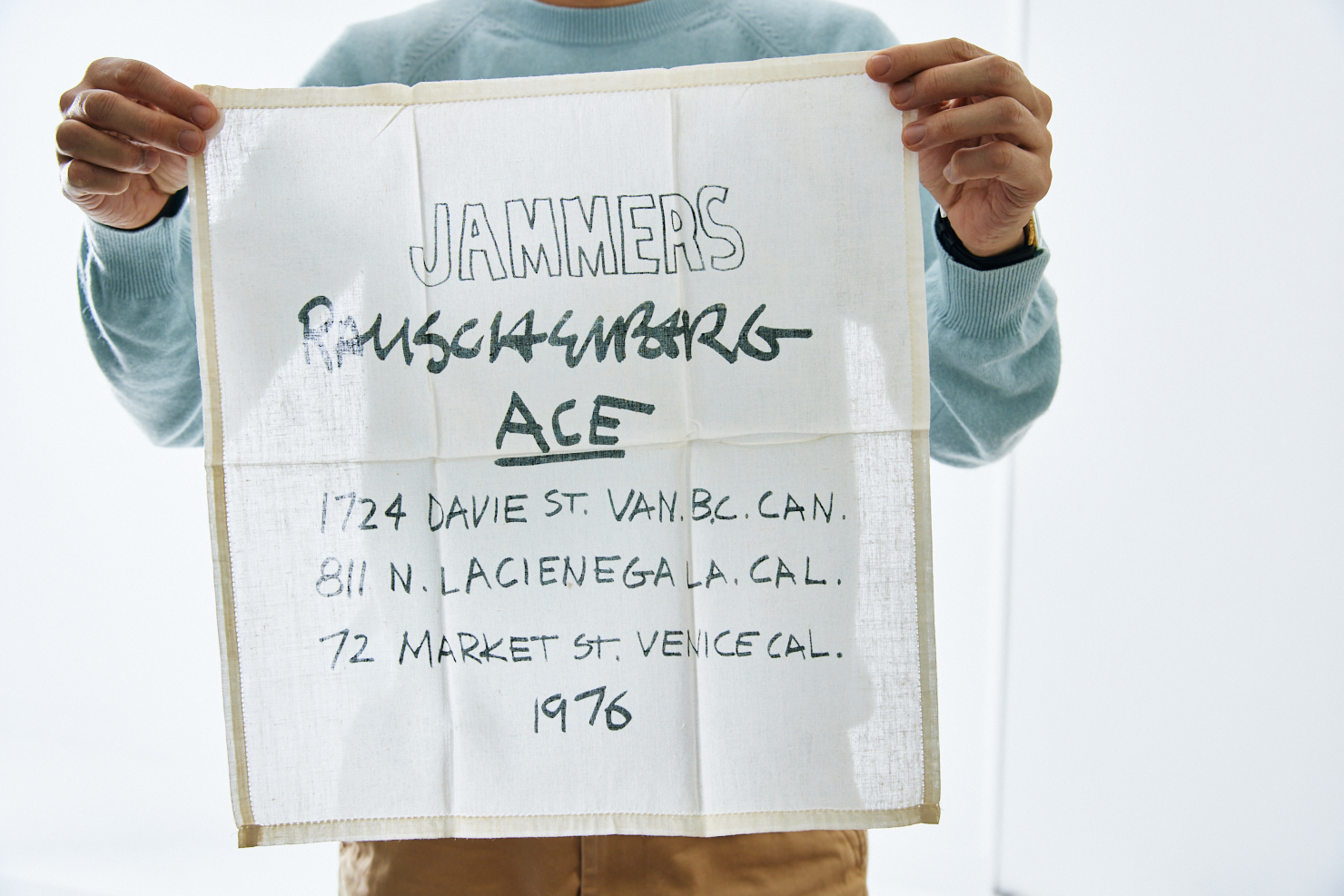

こんな変わり種も。ロバート・ラウシェンバーグによるシルクスクリーンでできた展示への招待状。

時空を超え、日常から芸術へと誘う招待状「エフェメラ」の味わい。

SNSもメールもない、デジタルツールが普及していない頃。わざわざ印刷された招待状には、展覧会に興味を持ってもらうためのデザインや色使いなど、アーティストによる工夫が随所にみられる。そんな見た目の面白さに加え、写植による手の感触など、PCが無かったからこその味わい深いポイントもある。これらのエフェメラは目や触感で楽しめるだけではなく、実はそこに含まれる”情報”も注目するポイントなのだとか。

「コンセプチュアル・アートが誕生して以降、アーティストが物質的な作品を残さないことが多々あります。展覧会にまつわる目に見える資料は少なく、当時どんなことが開催されたのか辿るのは難しいんですよね。そんなときエフェメラに含まれる情報を見ることで、どのような展覧会があり、どんな人が関わっていたのか知ることができるんです。それまでは価値がないと思われていたエフェメラに、現代アートの歴史の中で、資料としての価値も見出されてきているんだと思います」

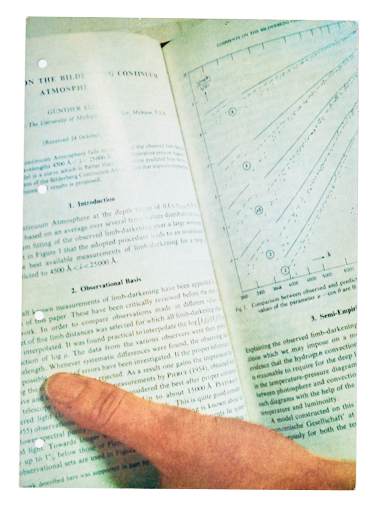

例えば、コンセプチュアル・アーティストのスタンリー・ブラウンは、図録にも「At the request of the artist, no bibliographical information is provided here(アーティストの要望により、書誌情報は掲載されません)」として作品の写真の掲載を拒んでいた。日付や展示の情報が記入されているエフェメラがあれば、資料として当時のことを理解する手助けになることもある。

小さくて劣化も早いエフェメラは、廃棄されることも多く、これまでは価値のないものとされてきていた。それが収集や保存の対象として注目されるようになったのは近年のこと。「インターメディアテク」で開催された 『東京エフェメラ』(2023年)や「慶應義塾ミュージアム・コモンズ」で開催された『エフェメラ:印刷物と表現』(2024年)など、エフェメラにまつわる展覧会も企画されるようになってきた。美術館や博物館に収蔵されることの少なかったエフェメラだったが、モノそのものとしての魅力と、歴史がそこに息づいたままのような、記録資料としての貴重さという2つの価値が見出されているのだ。

「インターネットが普及したことで、それまで廃棄されていたエフェメラも広く流通するようになりました。その反面、展覧会の告知も全てネット上で行われるようになり、新たなエフェメラが生まれにくくなってしまったのですけどね」

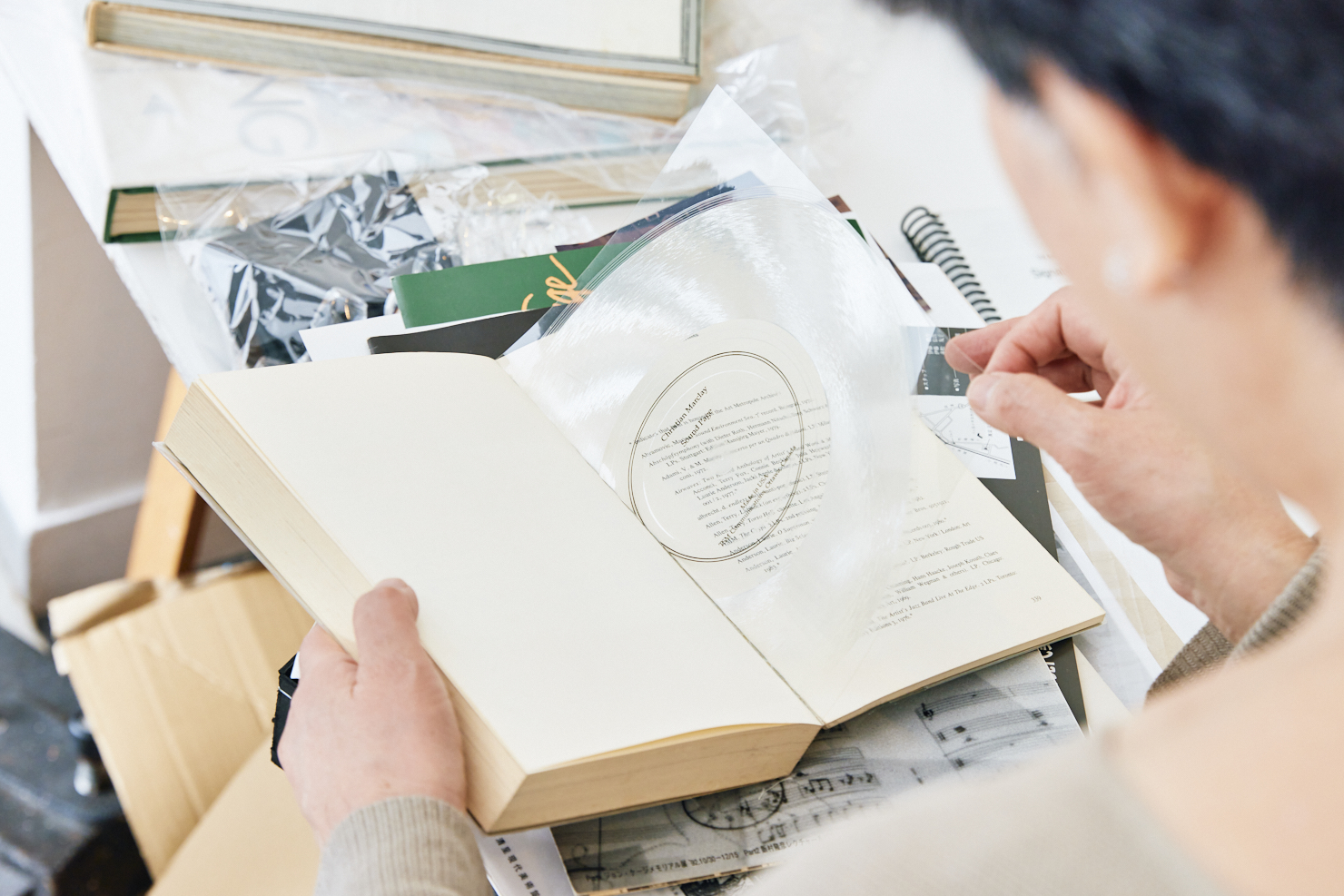

「そもそも『telescope』は、自分が長年関わっていた私設美術館の『清里現代美術館』が2014年に閉館するにあたり、そのコレクションを整理することからスタートしました。亡くなった美術館のオーナーの蔵書類を販売していくことになったんです。当時、自分自身はエフェメラにこんなにも価値があると思っていなかったのですが……。どのように販売・保管していくか責任が生じました。できるだけ研究者の方や美術に興味がある方に届いてほしいと悩んでいたのですが、昨年、色々な人の協力を得て『アーカイブブック』として本にまとめたことでようやく一つの形が見えてきました」

清里現代美術館アーカイブブック 第一巻 [ ephemera : エフェメラ]

『清里現代美術館』の資料をまとめ、アーカイブブックを出版するプロジェクトから生まれた1冊。今後はその特集に「Fluxus(フルクサス)」、「Joseph Beuys(ヨーゼフ・ボイス)」と続けて、全3冊の刊行を予定している。

私設の美術館が持っていたものだからこそ、『telescope』はマニアックな古書やエフェメラをはじめ、個人の偏愛が伺えるラインナップなのかと納得。

「短命な/一時的な」日常のなかの些細な印刷物、エフェメラ。実際に見てみることで、その魅力がわかってきた。長く使われることや保存されることを意図していない産物は、これまで見逃されてきた美術の周縁であり、しかしながら日常と美術の世界を繋いできた大切な欠片だ。『telescope』はそんなエフェメラを「一時的」に止めることなく、次の世代へと継承することに力を注いでいる。

関連記事

カルチャー

『Goozen(グーゼン)』という名のギャラリー。

障害のある人もない人も、すべてが交わる小さな場所。

2022年10月6日

カルチャー

スモールアレイ・チャットVol.1

ゲスト:長島有里枝

2023年4月21日

カルチャー

Deep Looking Radio Vol.1

アートを深く見つめ自己と世界を変えるための実験

2023年1月22日

カルチャー

そもそも美術ってなんだ?

一限/美術

2024年2月27日

カルチャー

「写真家」と文明を生きるわたしたちに違いはあるのか―「あえ」る写真論

文・村上由鶴

2022年2月1日

カルチャー

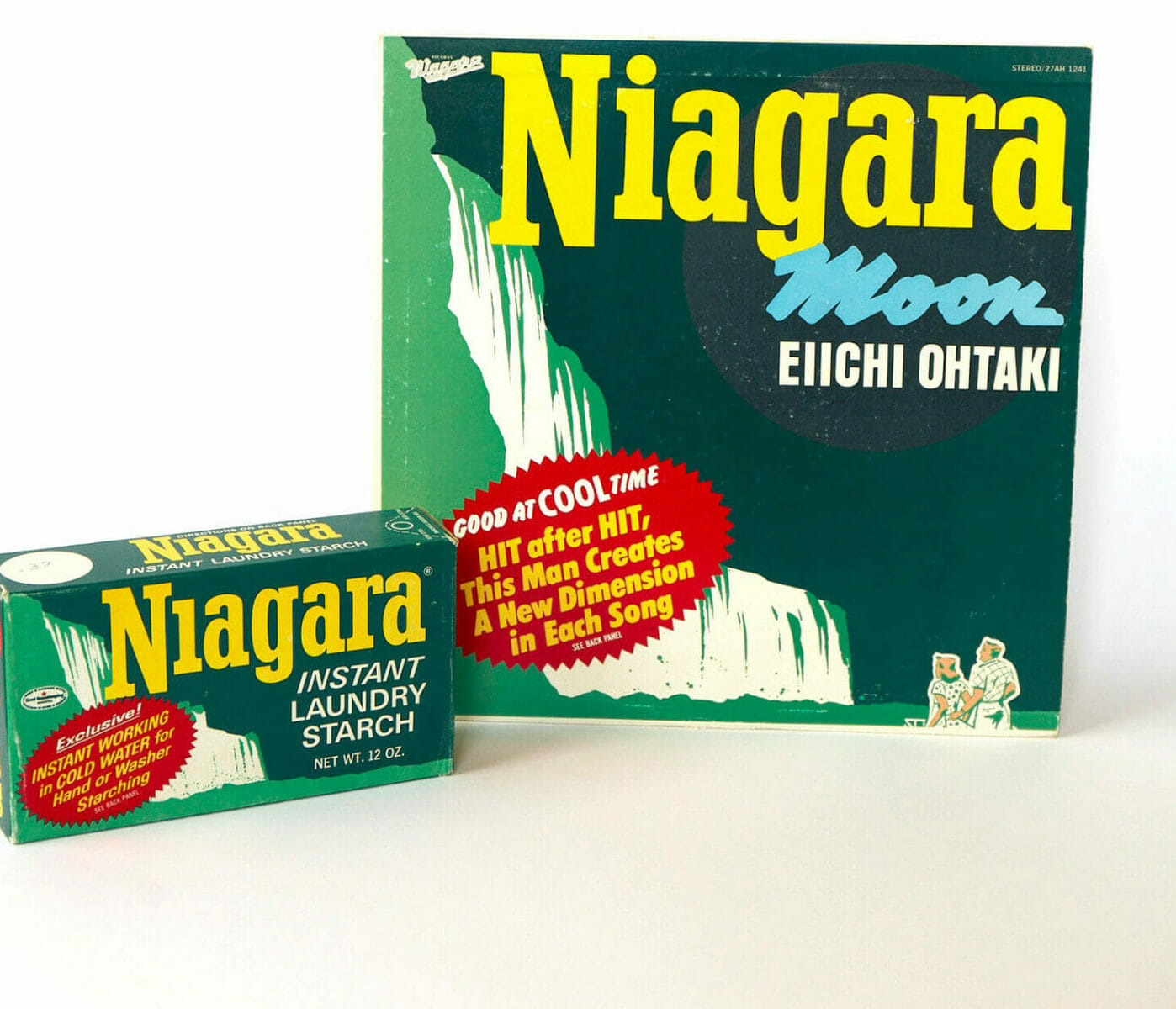

『ナイアガラ・ムーン』と粉石鹸。

大滝詠一の名盤レコジャケ・デザインのはなし。

2021年5月31日

カルチャー

All You Need Is “HAPPY DAYS”!

POPEYE Webチームで長野県の小さな村のディープ・スポットへ行ってみた。

2024年4月12日

カルチャー

テレビっ子集まれ〜!『放送ライブラリー』で電波の旅へ。

2024年3月5日

カルチャー

休憩室。

モノのポッドキャスト「これDOW!?」

2024年1月14日