カルチャー

『ナイアガラ・ムーン』と粉石鹸。

大滝詠一の名盤レコジャケ・デザインのはなし。

2021年5月31日

昨今、人口に膾炙して止まない「シティ・ポップ」なる音楽ジャンル名はあまりに定義が曖昧ゆえに安易な使われ方も少なくないのだけれど、まあ細かいことよりその「気分」や「ムード」こそが重要、って感じもわからなくもないわけで。

で、仮にその源流を「はっぴいえんど~ティン・パン・アレー系の人脈を中心とした、洗練された洋楽的な日本のロック/ポップス」と捉えてみたとき、1975年という年は「シティ・ポップ元年」と言ってしまって良いほど重要な一年じゃないか、という気がする。

1月:小坂忠『ほうろう』

3月:鈴木茂『バンドワゴン』

4月:シュガー・ベイブ『ソングス』

5月:大滝詠一『ナイアガラ・ムーン』

6月:細野晴臣『トロピカルダンディー』、荒井由実『コバルトアワー』

7月:西岡恭蔵『ろっかばいまいべいびい』

8月:センチメンタル・シティロマンス『センチメンタル・シティ・ロマンス』

10月:吉田美奈子『MINAKO』

11月:ティン・パン・アレー『キャラメル・ママ』、 久保田麻琴と夕焼け楽団『ハワイ・チャンプルー』

すげえ。全部名盤。これだけ毎月、波状攻撃のように歴史に残るアルバムが発表され続けるって、どんだけ最高な時代やねん! たまらんやんけ、と同年生まれの僕などは妄想でいっぱいになってしまうけれど、とにかくティン・パン系以外も含めて(サンハウス『有頂天』、クリエイション『クリエイション』、3/3『3/3』も75年だ)、この前後2~3年の時期に、日本のオリジナルなロックシーンがひとつの頂点を迎えていたのだろうと思う。

それはともかくとして、今回はデザインの話。

かの大滝詠一による、自ら主宰する「ナイアガラ・レーベル」での最初のソロアルバムである大名盤、『ナイアガラ・ムーン』。70年代の「ナイアガラ」と言えば、昨年惜しくも逝去されたグラフィックデザイナー・中山泰のデザインを分けて考えることはできない。大滝のポップでマニアックな音世界にぴったりの、洒落心に溢れたレコードジャケットの数々は「このデザインがあってこそ、音楽がさらに光輝く」というグッド・コラボレーションだ。

さて、同レーベルの大滝ソロアルバムの中でもこの『ナイアガラ・ムーン』だけは、中山個人の名義ではなく、彼が所属したデザイン集団「WORKSHOP MU!」の仕事となっている。

「WORKSHOP MU!」は1970年、桑沢デザイン研究所を卒業して間もない眞鍋立彦、中山泰、奥村靫正の3名のデザイナーを主要メンバーとして結成されたグループで、日本のロック創世記であった当時、レコードジャケットのデザインをアーティスティックなレベルへと押し上げた伝説的な存在として知られている。

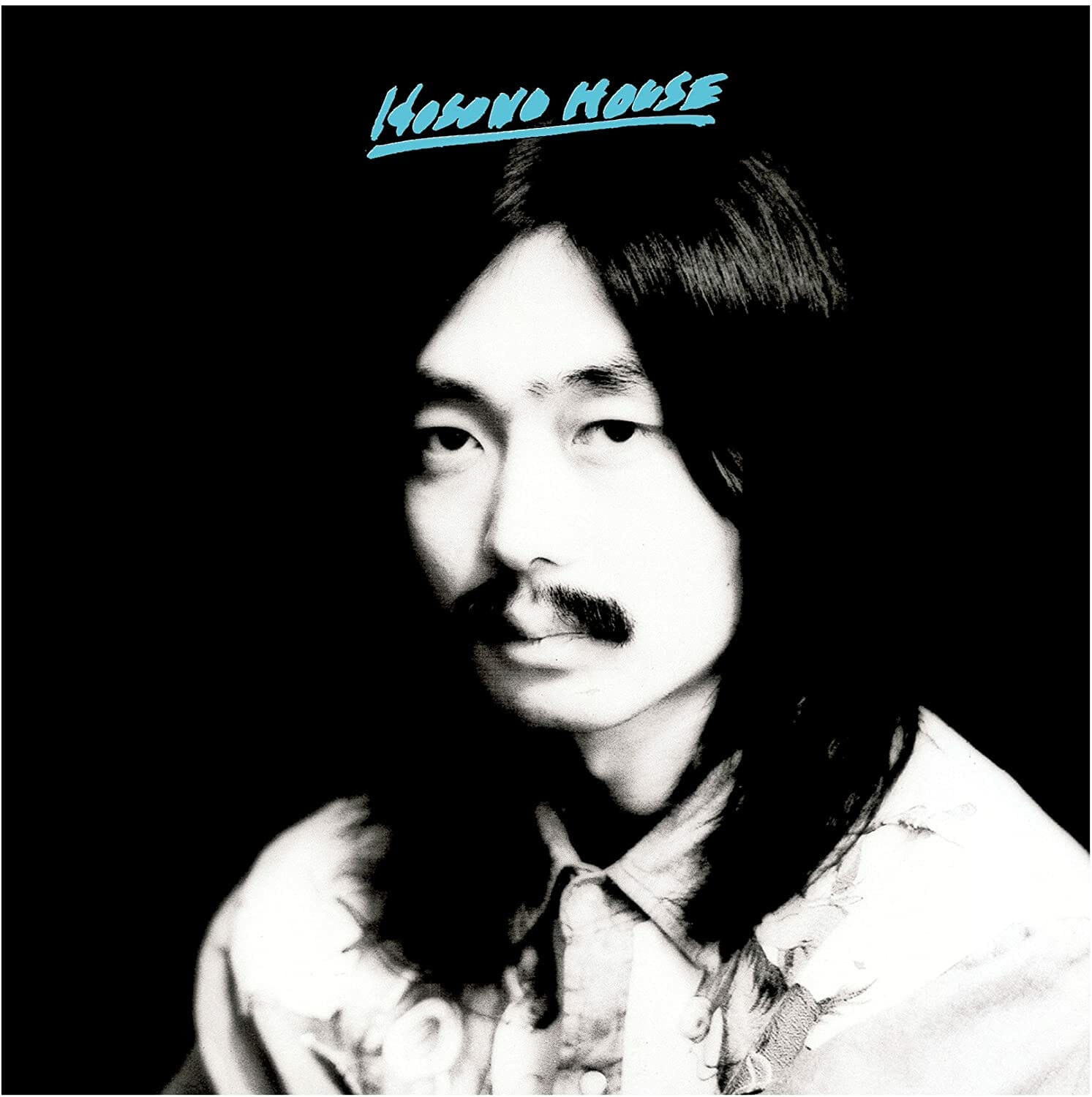

小坂忠『ありがとう』(1971)、大滝詠一『大瀧詠一』(1972)、はっぴいえんど『HAPPY END』(1973)、細野晴臣『HOSONO HOUSE』(1973)、『サディスティック・ミカ・バンド』(1973)他、時代を何歩も先駆けたロックの名盤の数々を手掛けた彼らは、個性を持ったアーティストがバンドのように集まって先鋭的なデザインを手掛けるという点において、イギリスの「ヒプノシス」、あるいはアメリカの「プッシュピン・スタジオ」のような、最先端のミュージシャンに匹敵するヒップな感覚を持ったグループだった。実際、どのジャケもかっこいい!

当時、いち早く東京・狭山のジョンソン基地周辺、通称“アメリカ村”の「米軍ハウス」を借り、仲間たちで生活しながら仕事を始めたのも「WORKSHOP MU!」であったことを考えれば、彼らのセンスの“早さ”がわかるというもの。その後、間もなく同地に引っ越してきた小坂忠や細野晴臣、また福生に住み始めた大滝詠一ら、はっぴいえんど~ティン・パン・アレー系のミュージシャンたちと身近に交流。一種のコミューン的なライフスタイルの中から生み出されるデザインは、それまでの正統派のグラフィックデザインの本流、アカデミックな世界の流れとは一線を画した“ニューウェイブ”だったと言える。

第二次世界大戦中の対外宣伝グラフ誌『NIPPON』を制作した日本工房出身のデザイナーたちが戦後に興し、細谷巖や和田誠を擁した「ライトパブリシティ」、また亀倉雄策や原弘、田中一光らを中心に設立され、横尾忠則や宇野亜喜良を輩出した「日本デザインセンター」のような、銀座のオフィスでビシッとスーツを着て一流企業の広告デザインを手掛けるきらびやかなクリエイターたちとはまったく異なる、ファッションに敏感な若いロック世代のデザイン。それは言ってみれば「ストリート感覚」(当時はそんな言葉はなかったが)ってことになるんじゃないだろうか。

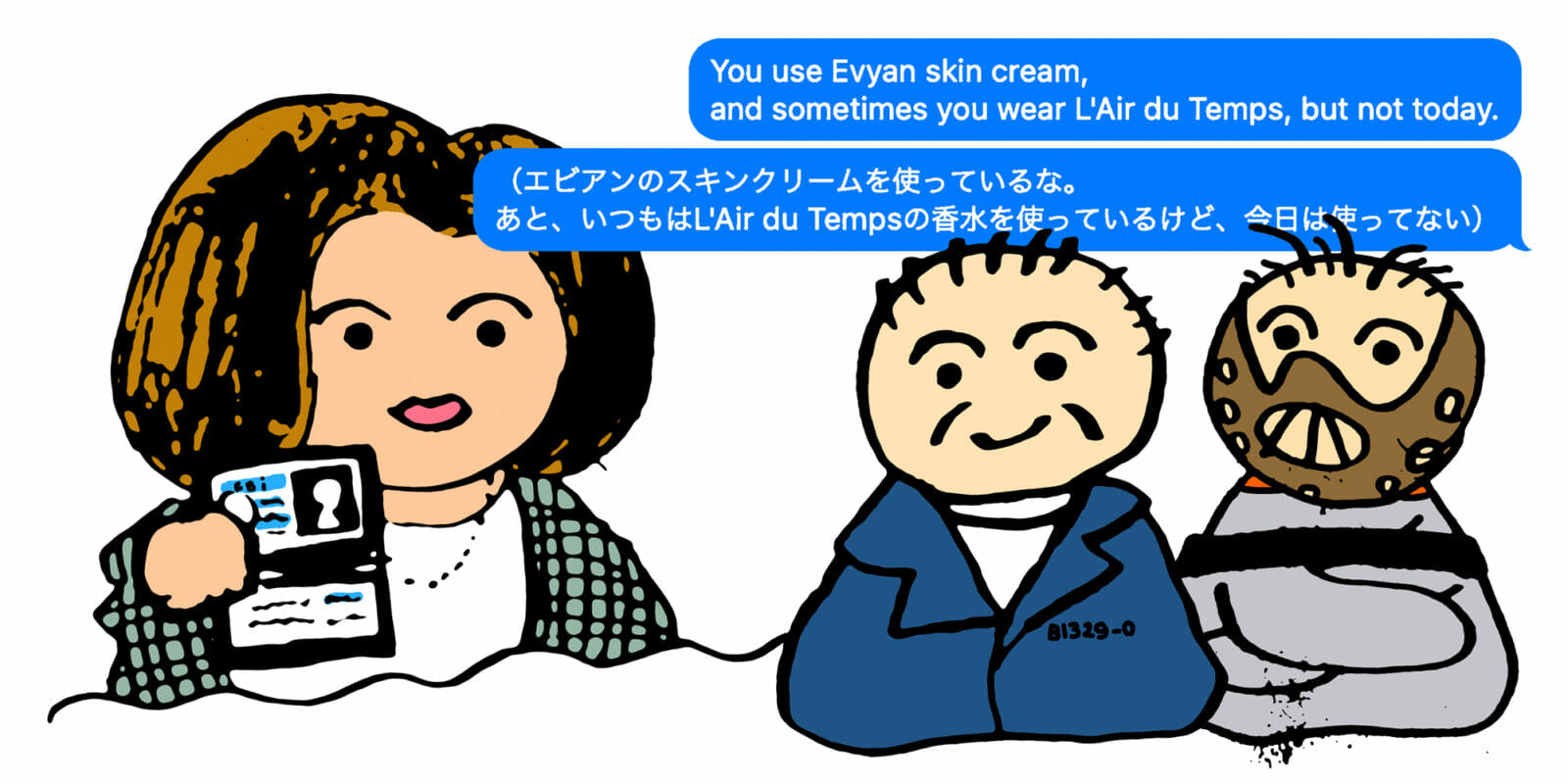

その好例が、まさしく本作『ナイアガラ・ムーン』なのだ。この印象的なジャケットには、いわゆる「元ネタ」となったデザインがある。それが写真の、1950~60年代に存在したアメリカの粉石鹸「Niagara Instant Laundry Starch」の包装箱。

黄色い「Niagara」の大きなロゴ、背景のグリーン、滝のイラストからコピーが記された赤いギザ丸まで、そっくり「そのまんま」。この引用の大胆さ、率直さ、そしてあえて同時代でなくオールド・アメリカンなテイストを持ってくるその「オシャレ感」こそ、前世代のデザイナーと彼らを分かつサブカルチャー的スピリットだ。

著名なデザイナーが意図して設計したものでない、いわゆる「アノニマス」なデザインから「そのままいただく」。こうした手法は当然、60年代に家庭用のありふれた食器洗いパッド『ブリロ』の外箱デザインをそのまま模した木製の彫刻「ブリロ・ボックス」を作ったアンディ・ウォーホルらのポップ・アートを通過していることは間違いない。しかし、「WORKSHOP MU!」のデザインは、現代美術の批評性よりもずっとストレートで、気軽で、楽しい。「これ、かっこいいじゃん。このまま使っちゃおうよ」、そんな声が聞こえてきそうなのだ。

もともと3人ともが古美術やアンティークのマニアで、アメリカ村周辺で日々、古道具をディグしまくっていたという彼らだけに、かつて米軍関係者が使っていた古い粉鹸粉の箱をどこかで仕入れてきたのかもしれない。そんな気質が、50s~アーリー60sの音楽にのめり込んでいた大滝のとことんマニアックな感性と出会い、花開いた瞬間。ここから、ナイアガラレーベルの世界観が大きく広がっていった。以後、同レーベルのデザインのほとんどを中山泰が手掛け、その親しい関係は両者が亡くなるまで、40年以上にわたり続いた。

そんな友情も含めて想いを馳せたくなる、我らが大先輩が遺してくれた仕事。ターンテーブルに乗せればにわかに聴こえる滝の音が(白糸の滝だそうですがw)、今日もあのナイアガラ・ワールドに連れて行ってくれる。