トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 番外編 Vol.1

写真・文/石塚元太良

2025年8月9日

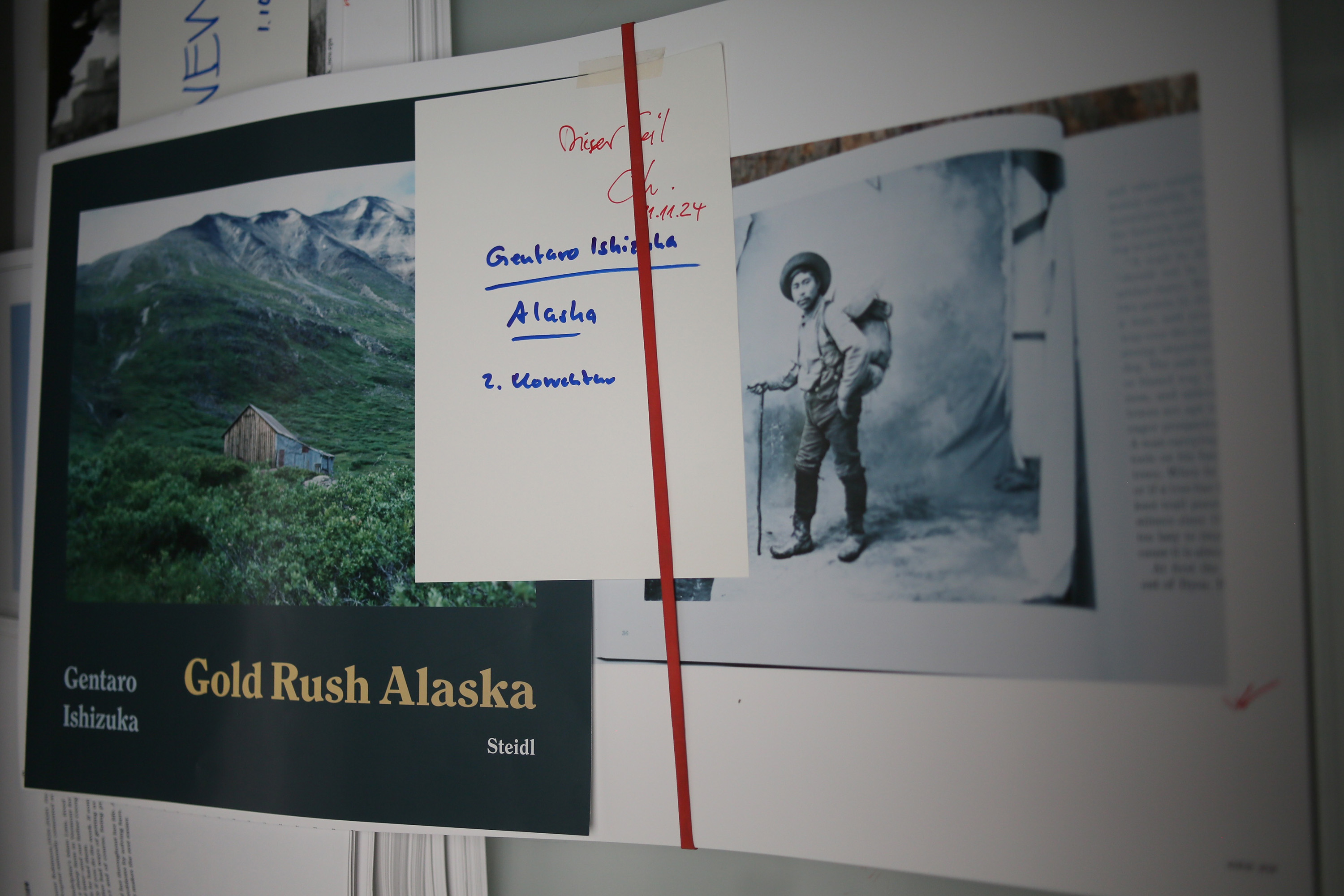

製作は撮影から、帰国後の暗室プリント作業を経て、写真集作りへと繋がっていきます。「ゴールドラッシュをめぐる」このプロジェクトは、ドイツのゲッティンゲンに本社を置くSteidl社からの写真集の出版が決まっており、番外編としてドイツでの写真集づくりの様子をレポートできればと思っています。主に2024年10月末に、現地で行った印刷立ち会いという本作りの最終工程に関してのレポートです。

僕とSteidl社との繋がりは、8年前のTokyo Art Book Fairまで遡ります。当時Steidl Photo Book Award Japanという企画が、Steidl社とTokyo Art Book Fairとの協働で立ち上がり、「世界で最も美しい本を作る」と言われているゲルハルド・シュタイデルが、日本全国から送られてきた800冊のダミーブックを実際に手にして、Steidl社の本になるべきものを探しました。

当時、ゲルハルド本人に僕のゴールドラッシュのプロジェクトを選んでもらってから7年(!)が経過したのちの2023年、Steidl社での初めての編集デザイン作業を終えて、去年2024年11月にようやく同社が所有する印刷機での本印刷を終えることができました。印刷立会の連絡も突然本当に降って湧いたようにやってきます。

それは11月の第2週の木曜日のことでした。「今週末から、Steidl社にきて欲しい。そして来週の月曜日からこちらで働いてくれ。君の本を刷るから。ドイツの航空券はこちらでカバーする。エコノミークラスで来るように」と。まるで昔の電報のような短文指令のメールが送られてきます。

毎回、Steidl社の突然の連絡に面食らいますが、どんな用事よりもSteidl社に向かうことを最優先させて、印刷のチャンスを掴み取らなくてはなりません。実はその週、数年前の骨折により足の患部へ埋め込んでいた固定ボルトを摘出する手術を終えたばかりで、僕は入院中。

Steidl社からの連絡をみて、これは横になってはいられないと、すぐに退院させてもらいました。本当に一度、渡航の機会を逃すと、次はいつ連絡くれるかわからないからです。

翌々日のフランクフルト着のフライトを見つけ、まだ少し患部の痛みを堪えながら、前々から準備していた渾身の入稿プリント一式をまとめて、なんとか羽田空港に向いました。

機材を抱えて撮影に向かう瞬間も好きです。どんなものが待っているのか、ワクワクする高揚感がたまらないと思う。翻弄され続けた撮影が終わり、収穫したネガを見続けて、暗室に籠る時間も悪くない。それは、自分の意図を超えて獲得できたイメージの価値を見定める大切な時間です。

けれど、自分の本を作るためにSteidl社に向かうこの時間は、どんな撮影に向かう時よりも、毛穴がキュッとしまって、武者震いさえ起こる気がします。良い仕事をしてこようと思う。一点の曇りも妥協もなく、自分の長年蓄積させてきたプロジェクトの全容を本にしようと思う。

なぜなら、Steidl社は本当に特別な場所だと感じるからです。あのエントランスを開けた時から漂う、オフセット印刷用の甘美なインクの匂い。世界中のトップのアーティストたちが鎬を削りながら、ビジュアル本を刻み込んできた聖地。

何より、ゲルハルド・シュタイデルというたったひとりの男が一種の狂気を持って50年間にわたり4000冊もの本を制作してきた最高の職人技術の詰まったファクトリー。

この番外編では数回に分けて僕の『Gold Rush Alaska 』の写真集作りを通して、Steidlという小さな出版社の魅力の一端をお伝えできればと思います。

プロフィール

石塚元太良

いしづか・げんたろう|1977年、東京生まれ。2004年に日本写真家協会賞新人賞を受賞し、その後2011年文化庁在外芸術家派遣員に選ばれる。初期の作品では、ドキュメンタリーとアートを横断するような手法を用い、その集大成ともいえる写真集『PIPELINE ICELAND/ALASKA』(講談社刊)で2014年度東川写真新人作家賞を受賞。また、2016年にSteidl Book Award Japanでグランプリを受賞し、写真集『GOLD RUSH ALASKA』がドイツのSteidl社から出版される予定。2019年には、ポーラ美術館で開催された「シンコペーション:世紀の巨匠たちと現代アート」展で、セザンヌやマグリットなどの近代絵画と比較するように配置されたインスタレーションで話題を呼んだ。近年は、暗室で露光した印画紙を用いた立体作品や、多層に印画紙を編み込んだモザイク状の作品など、写真が平易な情報のみに終始してしまうSNS時代に写真表現の空間性の再解釈を試みている。

関連記事

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.10

写真・文/石塚元太良

2025年5月16日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.9

写真・文/石塚元太良

2025年5月2日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.8

写真・文/石塚元太良

2025年2月17日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.7

写真・文/石塚元太良

2025年1月25日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.6

写真・文/石塚元太良

2025年1月15日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.5

写真・文/石塚元太良

2024年12月19日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.4

写真・文/石塚元太良

2024年12月7日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.3

写真・文/石塚元太良

2024年11月12日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.2

写真・文/石塚元太良

2024年10月25日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.1

写真・文/石塚元太良

2024年10月13日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.10

写真・文/石塚元太良

2024年9月28日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.9

写真・文/石塚元太良

2024年9月11日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.8

写真・文/石塚元太良

2024年7月26日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.7

写真・文/石塚元太良

2024年7月17日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.6

写真・文/石塚元太良

2024年7月6日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.5

写真・文/石塚元太良

2024年6月24日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.4

写真・文/石塚元太良

2024年6月4日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.3

写真・文/石塚元太良

2024年5月27日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.2

写真・文/石塚元太良

2024年5月20日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand

写真・文/石塚元太良

2024年5月13日