キャリア70年、一つの分野を極める大先輩の道標。

ネイティブアメリカンの魂を求めた 〈レッドマン〉石橋征道さんの89年。

photo: Keisuke Fukamizu

text: Toromatsu

edit: Kosuke Ide

2025年6月9日

ある時、たまたま読んでいた1975年の雑誌『メンズクラブ』に、「身も心もネイティブアメリカンになりきる人」という記事を発見した。その人の名は石橋征道さん、「アメリカのあらゆる先住民族の道具を製作している」と書かれてある。

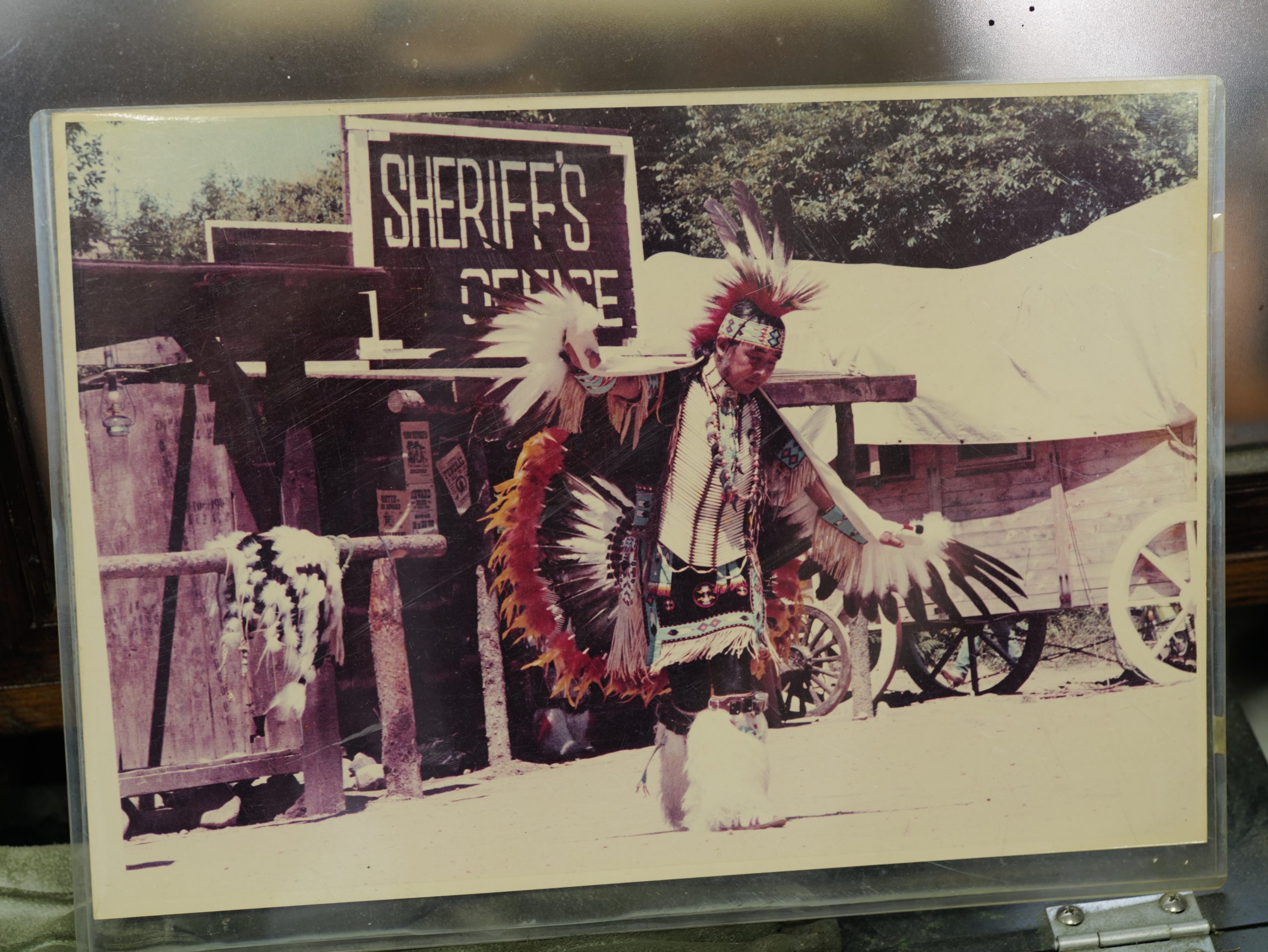

誌面にはネイティブアメリカンにまつわるいくつもの工芸品が6ページにわたり掲載されていた。なんと本人が着ている民族衣装も、手に持っているパイプ、被り物まで何もかもが自身のハンドクラフトらしい。疑うつもりはないけれど、彫金や編み物まで全工程を一人でこなしているとは到底思えないほど手が込んでいて芸術的だったのだ。

興味を惹かれ、インターネットで調べてみると、石橋さんは〈レッドマン〉というネイティブアメリカン(インディアン)ジュエリーのブランドを持っていて、なんと御年89歳の今もクラフトを続けているのだという!

少なくとも50年、もしかするとそれ以上もの間、ネイティブアメリカンスタイルを追いかけてきた先駆者がまだ現役でいる奇跡を知り、今会っておかなければ絶対に後悔するという衝動にかられ、連絡を取った。すると、スタッフとのやり取りを重ねてアトリエで本人とお会いできることになった。

訪れたアトリエでは、外観から圧倒された。白塗りの壁にウッドの扉、ネイティブアメリカンにまつわるさまざまなアイテムが並ぶショーウインドウ。張りぼてじゃない、その道のキャリアがヒシヒシと伝わってくる。インターホンを押そうとすると、ターコイズの石が用いられていて敷居の高さがハンパじゃない。スタッフの方が扉を開けてくれると、所狭しと飾られたネイティブアメリカンの衣裳、道具、絵画、そしてショーケースにならぶジュエリーが目に飛び込む。

ガチガチに身構えていると、そこには小柄で上品な、想像とはまったく異なる笑顔の石橋さんの姿があった。優しく話しを聞いてくださる人柄にとことん甘え、ネイティブアメリカン文化の発見や、なぜそれに何十年も没頭しているのかなどを遠慮なく問い、その道を歩き続けた先にどんな未来が待っていたのかを紐解かせてもらった。

1950年代、ウエスタンにくぎ付けだった日本の若者たち。

「昭和11(1936)年に東京で生まれました。終戦の年は小学4年生。そこからの数年で、それまでチャンバラで遊んでいた男の子たちが、拳銃の早撃ち遊びをするようになっていったのを覚えています。どこの映画館でも西部劇が上映されていたので、自分もよく観に行っていましたが、まだその頃はネイティブアメリカンに関心はなく、むしろ彼らと戦う騎兵隊のほうに目がいってました」

柔らかい物腰からは想像もつかないが、石橋さんは当時アメリカ文化への憧れからボクシングを嗜んでいたらしい。二十歳を迎える55年に、ボクシングの日米交流試合にフェザー級代表として呼ばれて勝利。そのとき相手選手が付けていたターコイズ入りのシルバーを見て、初めてネイティブアメリカンのものに興味を持ったのだと教えてくれた。この年は、まだ日本最古の洋装ファッションブランド〈ヴァンヂャケット〉がブランドを立ち上げて紳士服を作り始めたばかりの頃。それを踏まえると、ターコイズのジュエリーがいかに珍しいものだったのかがよくわかる。

「ジーンズでさえなかなかなくて、ウエスタンブーツをPX(米国軍隊の基地内売店)で購入できたときは嬉しかった。ターコイズのジュエリーなんて見たことがありませんでした。まだ58年の『日劇ウエスタン・カーニバル』が行われる前の話です」

日劇ウエスタン・カーニバルとは、1958年から1977年まで日本劇場で開催されていた音楽フェスティバルのこと。名前のとおり元々はカントリー&ウエスタンの祭典だったが、エルヴィス・プレスリーが登場して一斉を風靡した50年代末、ロカビリー3人男(ミッキー・カーチス、平尾昌晃、山下敬二郎)が登場して熱狂的な観客を集め、60年代にかけて社会現象的なブームとなっていた。

実際、石橋さんも母や妹とエルヴィス・プレスリーの映画を観に行き、彼の曲で踊ったりするようになっていた。ターコイズジュエリーの出合いこそあったものの、まだネイティブアメリカン文化に関心を抱いていない、いわゆる流行に敏感な青年だったのである。

1959年にオクラホマで先住民の生活に触れ、覚醒。

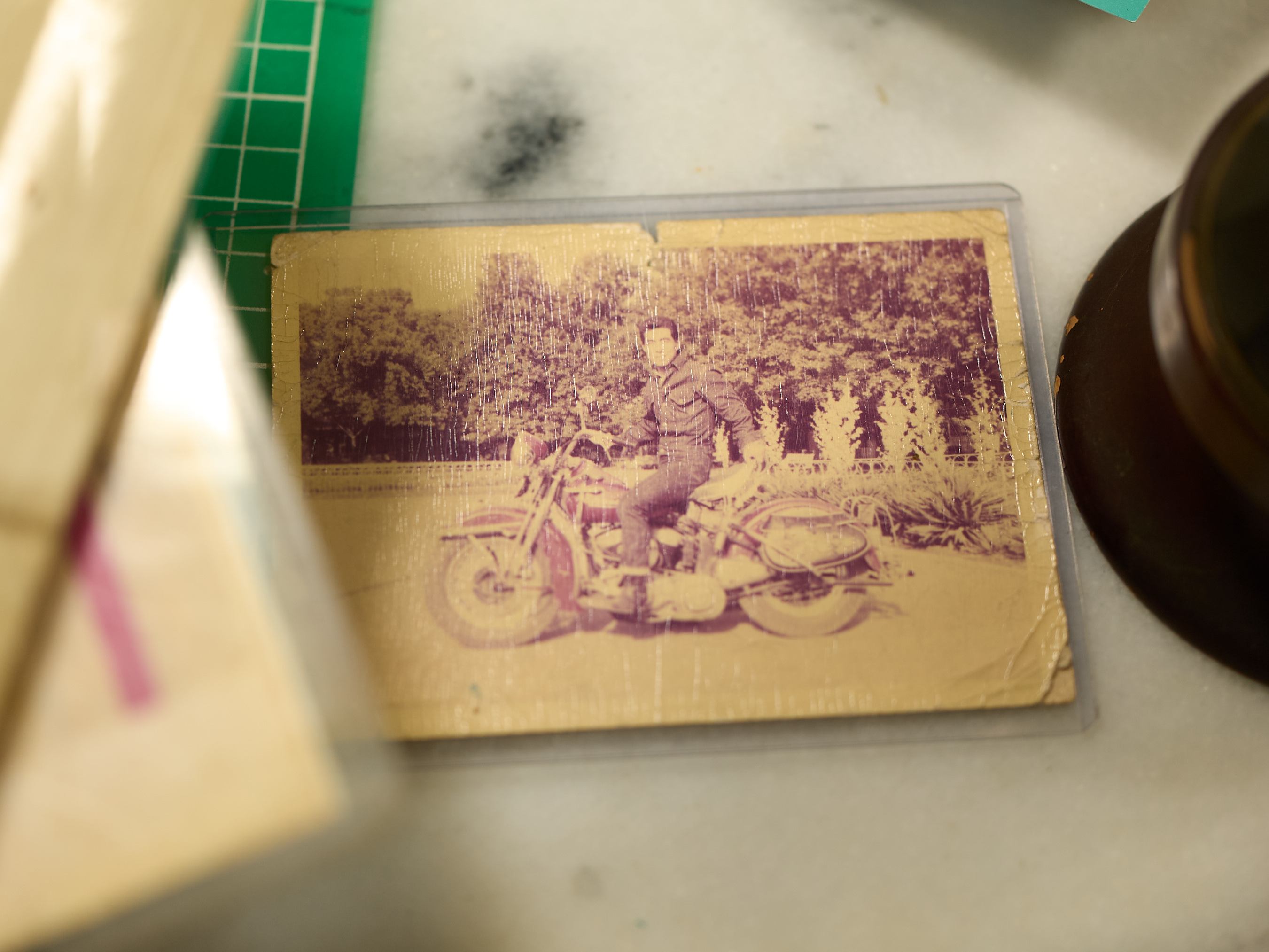

「プレスリーのようにレザージャケットを着て、ハーレーに乗っていました。まだ1ドルが360円の時代だったのでとても珍しい存在だったと思います。恵まれた環境で、59年、23歳のときに義父についてアメリカのオクラホマを訪れたんです。そこで現地の知人が、紹介がないと入ることができないネイティブアメリカンの居留地に連れて行ってくれ、先住民の生活や工芸品に触れることができました」

60年代以前、アメリカへ旅するというだけでもとんでもなく珍しいことだが、そこで石橋さんは「最新のヒップなアメリカ」でなく、もっと本質的で根源的なアメリカの文化に出会った。居留地では、かつて虐げられたネイティブアメリカンの民族としての苦悩や、差別に耐え抜いてきた民族の根強い精神力をも知ることになった。新しいアメリカンスタイルをすぐさま吸収していた青年が、感銘を受けないわけがない。石橋さんは興味の域を超えて心を打たれ、彼らの世界をもっと深く知りたくなったのだ。

日本に戻ると、古書のささやかな資料をもとにネイティブアメリカンの道具を知っていき、あらゆるルートを使ってそれらをコレクションするようになる。その中でも手に入れられないものを、自分自身の手で、独学で作り始めた。当時の石橋さんは舞台芸術の仕事と舞踊(バレエダンス)で生計を立てていたのだが、熱冷めやらず、65年に東麻布に〈レッドマン〉の屋号でアトリエを構え、更に工芸品づくりに没頭していった。

「舞台芸術の仕事で小道具を作っていたので、自分で作ることに抵抗はなく。最初は先住民の衣装やブーツづくりから始めました。ウエスタン・カーニバルのブームもありましたし、当時もまだ今でいう“コスプレ”に近い感覚だったと思います」。多くの人々がアメリカ人に憧れ、目指した時代だったにせよ、カウボーイやロカビリーではなく、ネイティブアメリカンを模していこうという人はかなり稀な存在だったに違いない。

身も心もネイティブアメリカンに成りきるために。

石橋さんは70年代になると「ネイティブアメリカン文化の研究家」として注目を集め始めた。コレクションはあっという間に増え、アトリエは工芸品で埋め尽くされていた。作っていたのは、ボンネット(かぶり物)に、首飾り、ピースパイプ、ボーンブレストプレイツ(よろい)、ファイティングナイフなど。もちろん日米ワシントン条約可決前の話だが、それらの製作には熊のツメ、鹿の角、動物の骨、牙、毛皮、鷲の羽などが用いられるので、原料入手困難の壁に何度もぶち当たり、ひとつひとつにかなりの製作期間を要したみたいだ。古道具屋を探し歩いてガラクタから採取したり、アマゾンなどを巡る探検家から提供してもらうこともあったらしい。

「ファッション的なものも作っていましたが、バックルや、装飾が強いペンダントのような、どちらかというと衣裳に近いものが多かったです。それよりも生活に密着した素晴らしい道具が気になっていました。革小物やジュエリーはやっぱり〈ゴローズ〉の高橋吾郎さんが早かった。パーティーなんかでよく吾郎さんと情報交換をさせてもらいましたよ。彼は自分より6つ年下でしたがとてもカッコいい方で、なかなか『自分もジュエリーを作っている』と言い出しにくかった」

繊細すぎるクラフトワーク! ビーズや彫刻をじっくりと見てほしい!

唯一といっていいほどの“同志”に声をかけるなど、あらゆる角度で情報を得て工芸品を製作した。ただ手探りだったからこそ、小手先ではなく、本当の彼らの生活そのものを創るために何ができるのかを考えるようになっていた。身も心もネイティブアメリカンに成りきるにはどうすればいいのか、と自問自答を繰り返す日々に。

「アメリカに何度か通っているうちに、現地のフェスティバルでイーグルダンスを目にして、彼らにその踊りを教えてもらったんです。過去に舞踊をしていたので、自ずと今度は先住民の様々な踊りにも興味を持つようになりました」。80年代に入り、日本にアメリカンなテーマパークが次々にオープンすると、石橋さんはデモンストレーションでネイティブアメリカンの踊りを披露するようになる。

「ショーでグループを作って踊るさまが好きでした。毎日、先住民のことばかり考えていたから、アメリカに行くと現地人と間違われて道を聞かれたりして。逆に、日本に現地のネイティブアメリカンのダンスチームが来たときは、『なぜ日本人が我々のダンスを踊っているのだ』と白い目を向けられたこともありました」

〈レッドマン〉はダンスのチームとして動くようになり、複数形の〈レッドメン〉と名乗るようになる。毎週のようにテーマパークに出向き、ビジネスとしても上り調子に。90年に差し掛かる頃には「渋カジブーム」も相まってネイティブアメリカンのジュエリーを求める人が増え、アトリエの来客ほか、製品がロサンゼルスのリトルトーキョーで取り扱われたりするまでになっていた。しかしそんな「まだまだこれから」というタイミングで、石橋さんは突如、画家へと転身する。

「絵画が描きたくて、ジュエリーは基本顧客のオーダーだけにしました。実はもともと絵描きになりたかったんです。でも当時、父親に反対され、ハーレーのバイクを餌に、真面目に働くようそそのかされてしまいました。舞台芸術の仕事をしていて色々と描かせてもらっていたのですが、いつかは本腰を入れて絵画を描きたかった。90年頃からはずっと描き続けていて、最近も国立新美術館の『春陽展』で私の絵を飾らせていただいてたんですよ」

描く画はもちろんネイティブアメリカを想起させるものだ。「ニューメキシコ」と題した広大な大地や動物の骨を描いたもの、古いアメリカ合衆国の5セント硬貨にデザインされている実在のネイティブアメリカンをモデルにした肖像画など。大きめのキャンバスに描くことが多いから、どうしても工芸品作りに手が回りにくなった。

絵画だけでなく、同時期頃から研究で集めた膨大なコレクションを用いた展示も開催してきた。ネイティブアメリカンというひとつの世界で、コレクションのみならず、工芸品製作、踊り、絵画までを実践してきた日本人は他にそういないだろう。しかも70年以上もだ。

85歳になって、再びジュエリー製作に着手。

「さすがに年齢的なものもあり病気も患ったので、コロナ禍になったとき、もうアトリエを閉じようとしていたんです。すると、そんなときに“再びジュエリーを作って一緒にお店を出しませんか?”と何度も通って提案しにきてくださる人たちが現れた。バックアップしてくれたその人たちのおかげで、有難いことに2022年に神宮前に〈レッドマン〉で初めてのショップをオープンすることができました」

凄い作家には誰かが手を差し伸べたくなるものなのだろう。情熱を絶やさずにいると誰かが見てくれていることを、石橋さんが身をもって証明してくれている。絵画に加えて彫金もなんて、という心配をよそに「嬉しいし、これから頑張らなくちゃと思っています。力が随分衰えていて、数は作れないけど」と手掛けたばかりのフェザーのオリジナルを見せてくれた。〈レッドマン〉で現在ラインナップしているジュエリーはほとんど当時に生まれたデザインで、どれも氏の工芸品や絵画に見られる繊細さと同様、とにかく細かな掘りが特徴となっている。そんな何をやらせてもトコトンやり切る“石橋さんらしいジュエリー”に惹き込まれる人が日に日に増え、ブランドの名は改めて全国に普及し始めた。

「ようやく」という気がしなくもないが、若者が身に付けづらい工芸品を作っていたのも、ダンスや絵画といったビジネスとは結びつきづらい表現の世界に身を置いていたのも、石橋さんが本当にネイティブアメリカンそのものに魅了されていたからこそのこと。石橋さんの素晴らしいところは、商いは二の次で、ただ自分のやりたいことをやってきたピュアな姿勢にある。やり口はいろいろ変われども、一つのカルチャーを70年も追い続けるバイタリティーの源は何ですか?と問うと、石橋さんは「やっぱりやりたいからですね」と微笑んで答えてくれた。流行や世間体に捕らわれず、「やりたい」を糧に追い求めた人だったからこそ、その名をこれからも世に伝えていこうとする人たちが現れたのかもしれない。

インフォメーション

REDMAN. JINGUMAE

日本におけるネイティブアメリカンスタイルの初期の開拓者でありながら、これまで一度もショップを構えてこなかった〈レッドマン〉。ファッションカンパニー『ワールドスタイリング』の後押しにより、2022年に初となる店舗が明治神宮前にオープンした。

〇東京都渋谷区神宮前3-20-1

☎03・6804・1613

12:00~19:00 水休(祝日の場合は営業)

公式ウェブサイト

https://www.redman.world/