カルチャー

噺家の落語論イッキ読み。

2021年9月16日

photo: Kazuharu Igarashi

text: Keisuke Kagiwada

2016年9月 833号初出

ムック本『僕たちはこんな本を読んできた』好評発売中!

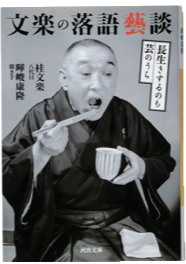

10人の師匠の記した本をひもといたら、時代と共に変わる“伝承芸”の姿が浮かんだ。

落語家ってェのは、“噺の外”でも傑作だ。

えー、〝芸は道によって賢し〟なんてェことを申しますが、これは落語についてもそのとおりで、その何たるかを知りたけりャあ、落語家の言葉にあたるってェのがスジなわけです。ありがてェことに古今東西の名人方の芸談本が今は簡単に手に入るってんだから、これを読まねェ手はねェ。と、こうなるわけです。

というわけで、これらをパラパラめくってみると、どの師匠も「いかにして師匠から教わったものを、“自分の芸”にしていくか?」について書いている。例えば、八代目桂文楽は、間違ってもいいから師匠の真似から少しはずれなきゃいけないと言う。そうするうちに「ほんとうの芸になってくるんですよね。そこがわからないと、いつまでもイロハニホヘトになる」と。

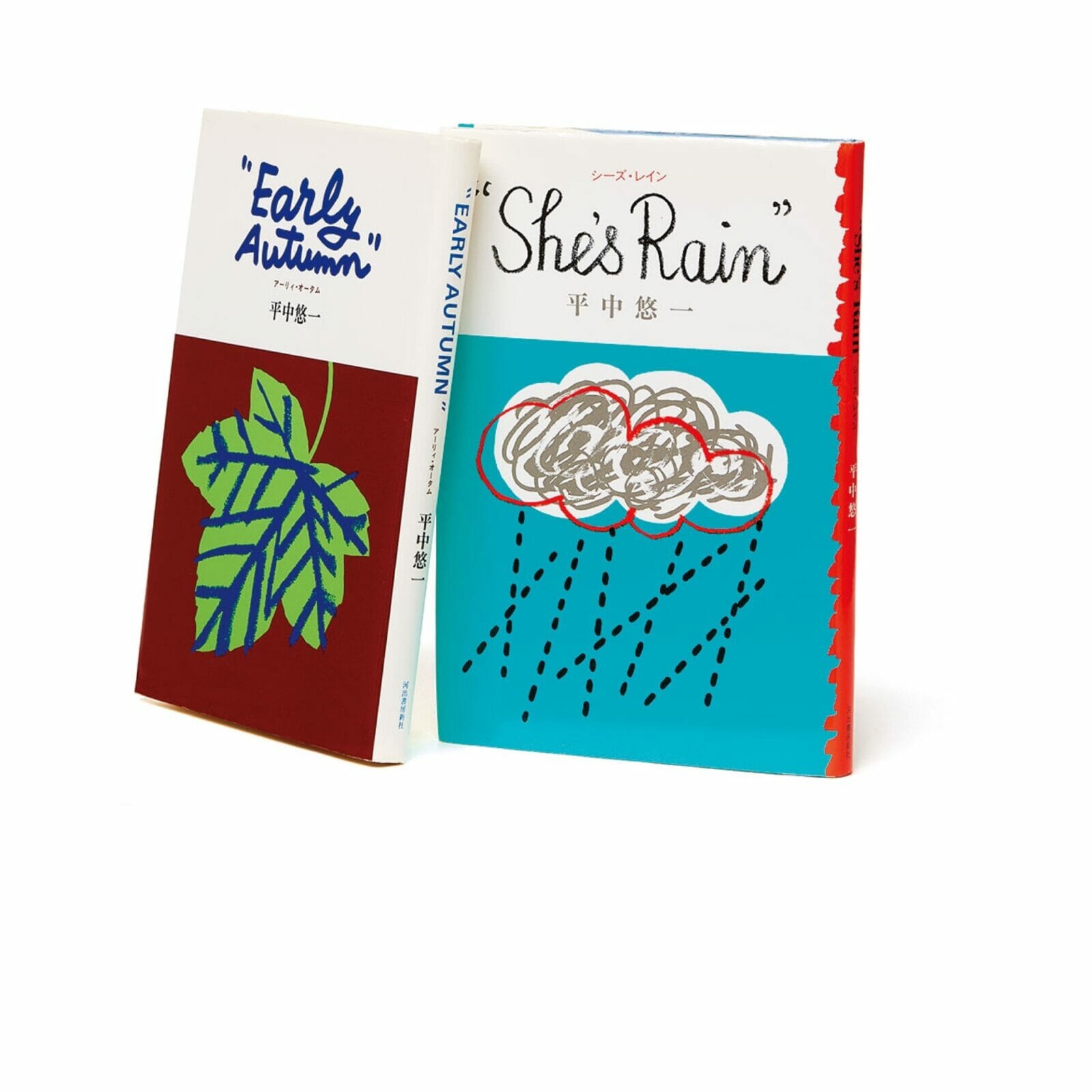

昔から喋りがうまかったという文楽が、ハッカ問屋に奉公や裏社会の組織の構成員を経て、落語家になるまでの経緯を語る。河出書房新社

この“自分の芸”を会得してくプロセスを“カルメラをこしらえる時”になぞらえるのは、六代目三遊亭圓生。カルメラっていうのは、ざらめを煮立てて炭酸をつけた棒でかきまわしてふくらませる菓子のことだけど、この炭酸を入れる頃合いというのが難しい。早すぎても遅すぎてもふくらまない。いつがちょうどいいかっていうと、これは“当人の勘”、師匠の芸を離れるのもこれと同じだと圓生は言う。いわく「何回も何回も失敗をして、これという所をにぎって、初めて自分の芸というものがぷゥッとふくらがってくる」と。

明治42年頃、橘家圓蔵に入門するまでも、子供義太夫として寄席に立っていた“根っから寄席芸人”こと圓生が語る芸人人生。青蛙房

では、文楽、圓生と並んで“昭和の大看板”と呼ばれた五代目古今亭志ん生はというと、「私はこっちからなんかするのは嫌いで……芸にしてもお客を喜ばせ、何とか笑わせようとしてとけこむことはない。ただ一生懸命しゃれるだけだ」と、これだけ。師匠のことなんて全然気にしちゃいない。

無頼派でならした志ん生が、お馴染みの貧乏自慢や戦時中に巡業で行った満州でのことなどを語ったエッセイ集。河出書房新社

もう1つ下のジェネレーションになると、この“師匠の真似ばかりしてちゃならない”ってやつが、また違った意味を帯びてくる。なぜって、そのまんまやっても誰も共感できない時代に突入したから。「吉原? あー、何か聞いたことあるわ」ってレベルだ。それに敏感だった七代目立川談志は「現代という、テンポの違う、感覚のまるでその昔と変わってしまった時代に、古典落語の豊かな笑いを残そうとするためには、演出力がなくてはとてもつとまらない」と熱弁をふるうが、何でも今風にすりゃいいわけでもなく、サジ加減をミスれば古典の世界観が台無しになる可能性もある。だが、談志の決意は固い。いわく、「わたしの性格としては負けを承知で挑戦したい」とその“ギャップ”に挑む。

若手筆頭株だった頃の談志が「いかにして落語を現在の大衆芸能として存続させるか?」について語ったバイブル的な一冊。三一書房

一方、時として談志のライバルと目された三代目古今亭志ん朝はちょっと考えが違うらしい。柔らかい口調で「あたしは、自分の好みに合った、今までこれが落語だっていわれていたものをそのまま演って、何とかお客様に受け入れてもらう」と正反対だ。

志ん朝が池波正太郎や十八代目中村勘三郎らと芸や趣味について語り合う対談集。志ん朝の芸への苦悩などを語る辺り必読。河出書房新社

話は変わって江戸から上方、そして、存命の噺家へ…。

じゃあ、上方の噺家たちはどんなことを言っているかというと、やっぱり“いかにして落語を現代人にわからせるか”がポイントになっている。例えば、三代目桂米朝は「落語は人生の百科事典である」と断った上で、「(古典落語の)通俗社会学としての昔の権威をとりもどし、認識をあらたにしてもらうためには、今の落語家が、もう一度根本から見つめ直して創始者の苦心に立ち戻らねばならない」と語る。それは駕篭をタクシーに変えたり、与力・同心を警察官にしたりするのではなく、現在の人にも共感できる部分に力点を変えて演じることだというから、どことなく談志に近しい。

上方演芸研究家としても知られる米朝が、落語の技術から歴史、講談や漫談との違いなどを教えてくれる入門書。ポプラ社

そういや、談志は「落語は業の肯定」という言葉を残しているけど、米朝も「落語は現世肯定の芸」と言い切っている。芸風は正反対の二人だが、こういう発見があるのも芸談本を読む愉しみのひとつだ。

この“見つめ直し”を理論的に掘り下げるのは、米朝の弟子にあたる二代目桂枝雀だ。まず、枝雀は落語を「知的なもの」と「情的なもの」に分ける。「知的なもの」というのは噺の筋のことで、「情的なもの」の例として挙げられているのは、赤ちゃんの笑顔だ。これが何度見てもキュートだと思えるのは、人は「情的なもの」を見てもそのたび忘れちゃうからで、古典落語についてもこの「情的なもの」の部分を面白がっているんじゃないか、だから、同じ噺を何回見ても笑えるんじゃないかと、こう分析する。その上で枝雀は、「情的なもの」が繰り返し笑えるからといって、そればかりに頼っちゃマズくね? 「知的なもの」の部分でも楽しませようぜ! ということで、筋も面白がらせられる新作落語の世界に飛び込んだんだとか。

「寝床」や「宿替え」といった古典などの持ちネタ5題を通して、理論派で知られた枝雀が、笑いの構造を解き明かす。筑摩書房

せっかく新作の話が出てきたので、別の師匠方の意見も読んでみよう。例えば、十代目柳家小三治は「古典落語とは名ばかりで、新しい時代にぶつかるたびに新作落語として生き抜き、生まれ変わっていくのではないだろうか」と、両者を地続きのものと見なしている。それは柳家喬太郎にしてもそう。その上で師匠は「(同じ)新作落語を何人かでやっていくことは非常に重要」だと言う。

現在、唯一存命の“人間国宝”に認定されている落語家である小三治が、若い噺家に向けてのメッセージを綴った一冊。筑摩書房

「道灌」や「時そば」「綿医者」など喬太郎が自身の好きな古典落語のネタ50編について軽妙洒脱な口調で語るエッセイ集。筑摩書房

そうやって何度も高座にかけることで、いわば新作を古典化しようとしているのかもしれない。二人は古典も新作もやる噺家だけど、古典にこだわる立川談春も別の角度から両者を区別することの不毛さを語る。いわく、「今の観客は落語が好きである以上に……落語家そのものを見に来る。(古典、新作を問わず)演者個人が落語をどう捉えるか、どんなメッセージを発信するのかが問われているんじゃないでしょうか」。つまりは、古典だろうと新作だろうと噺家のポリシーが明確なら面白いってことか。確かにそれはそのとおりな気がする。

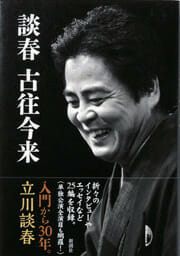

師匠談志をして「古典落語でいえば、今の落語家の中でこいつが一番うまい」と言わしめた談春のエッセイなどを25編収録。新潮社

てなわけで、色々読んできましたが、師匠ごとに語り方がてんでばらばら十人十色で面白いじャあございませんか。しかも、その語り口ってェのが、それぞれの芸風につーと直結してるときた。“芸は人なり”ってェのは真実なんでゲスな。