カルチャー

映画の“初対面”について考える。- シネマディクト4人の見解 –

・廣瀬純(批評家) ・チャド・ハーティガン(映画監督) ・鷲谷花(映画研究者) ・ウィロー・マクレー(映画批評家)

2021年3月9日

text: Chad Hartigan, Hana Washitani, Jun Hirose, Willow Maclay

coordination: Keisuke Kagiwada

illustration: Nanook

edit: Yu Kokubu

毎回ひとつのテーマを掲げ、世界各国にちらばるシネマディクト(要するに、映画を愛する人ってこと)から、それにまつわる映画についてエッセイの寄稿を募るこの企画。記念すべき初回のテーマは“初対面”だ。

『エターナル・サンシャイン』/チャド・ハーティガン

ミシェル・ゴンドリーの『エターナル・サンシャイン』においてもっとも注目すべき点、それは初デートについての素晴らしい映画であると同時に、別離についての素晴らしい映画でもあるということなんだ。最悪の瞬間としての始まりから、二度目の“初対面”に至るまで、一組のカップルの関係性を総合的に探っているからね。

最近、よくこの映画について考えていたのは、僕も同じテーマ、記憶、愛、そして、二度目の“初対面”についての映画を作ったから。僕が初めて『エターナル・サンシャイン』を観たのは公開時、5年付き合っていたガールフレンドとで、翌日、僕らは別れてしまったんだ。別れの予感は長いことあったんだけど、映画の何かがそれを後押ししたのかもしれない。そのせいで、このカップルの別れを描いた映画と、僕自身の失恋とを永遠に重ね合せざるをえなくなりもした。だけど、にもかかわらず、僕の心の中ではポジティブなラブストーリーのように感じらたから、すぐにオールタイム・ベスト映画のひとつになったし、これまでずっと大切にしてきたんだ。

この作品がどうしてこんな上手くいっているのか、僕は自分の映画の準備段階で再見し、細心の注意を払って考えてみたいと思った。それで10回目の鑑賞のときだったかな、初めて気づいたんだ、ジム・キャリーとケイト・ウィンスレットがちゃんとしたキスを一度もしないってことに。信じられないよね!

本作は決してちゃんとしたキスをしないカップルの別れについての映画なんだけど、にもかかわらず、僕にとってお気に入りのポジティブなラブストーリーであることに変わりはない。どうしてこんなことになっているのか? それはセカンドチャンスという考え方が秘めた力のせいだと思う。それは僕らの間違えを正して、ふたたび“初対面”へと導いてくれるチャンスのことなんだ。こうした考え方のすべてを反映させた僕の新作『LITTLE FISH』が、早く日本でも観られることを願っているよ。

執筆者プロフィール

チャド・ハーティガン

作品のあらすじ

『エターナル・サンシャイン』

主人公ジョエルは、元カノのクレメンタインが彼と過ごした日々の記憶を消去する施術を受けていたと知る。そこで彼も同じ手術を受けようとするが……。ミシェル・ゴンドリーの奇想天外な映像魔術が存分に味わえる切ない恋物語。

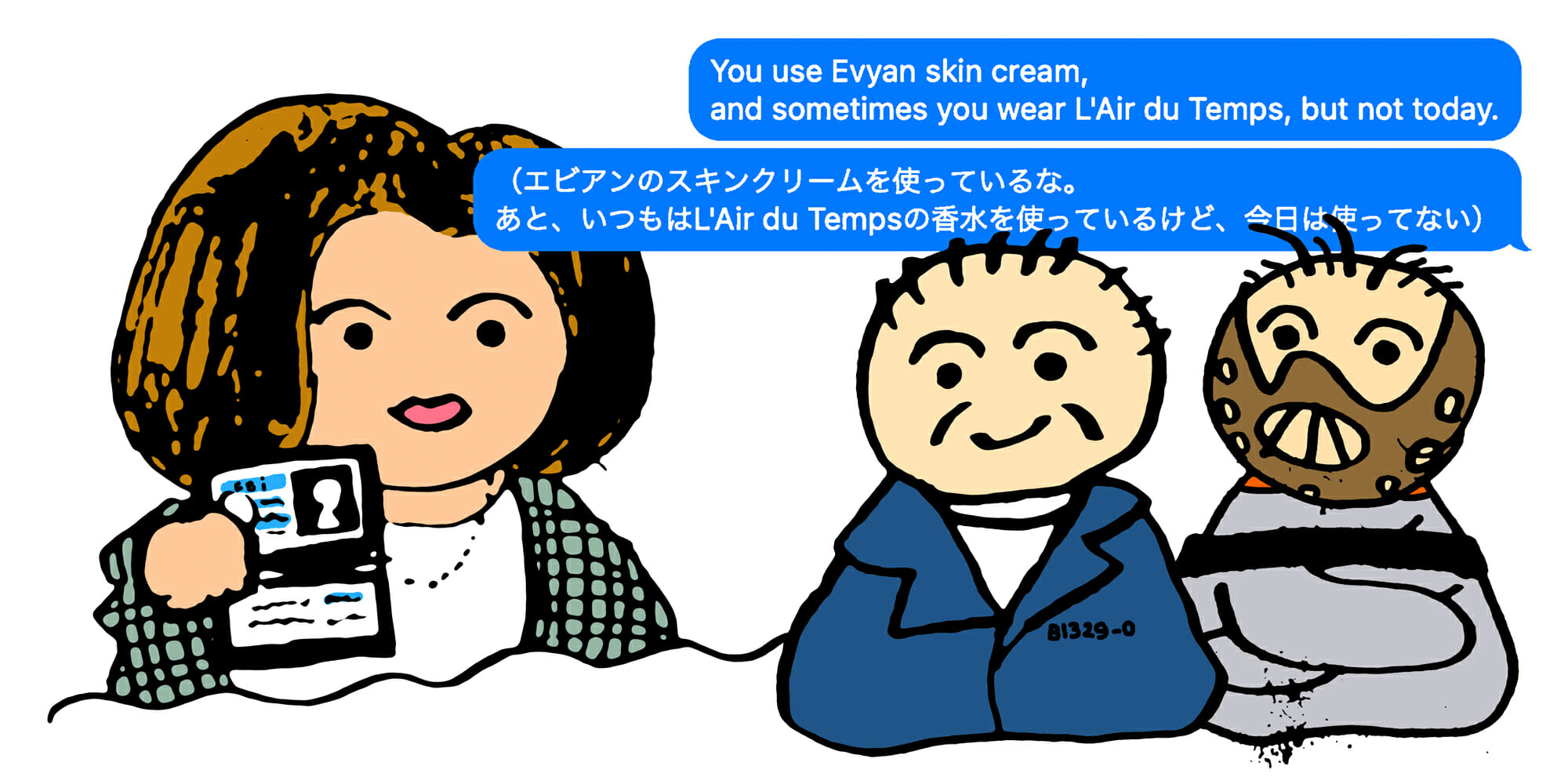

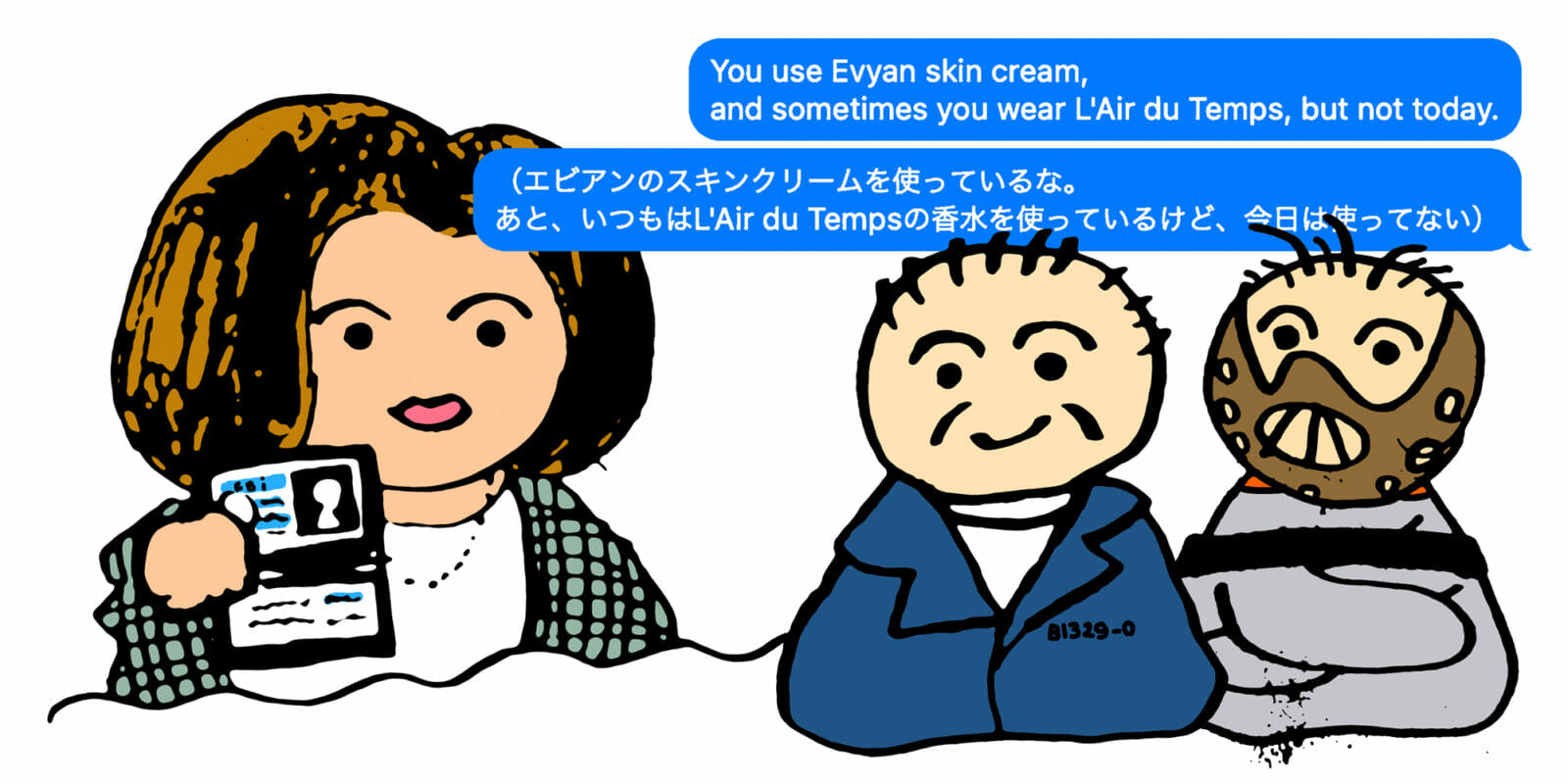

『羊たちの沈黙』/鷲谷花

映画『羊たちの沈黙』の冒頭近くで、FBI訓練生のクラリス・スターリングは、人肉を調理して食べる連続殺人犯(シリアル・キラー)にして、天才精神科医ハンニバル・レクター博士との面接のために、レクターが拘禁されている精神病院へと派遣される。地下の監禁病棟の廊下を、独房の鉄格子の向こうの暗がりから囚人の投げかける卑猥な言葉にたじろぎつつ、スターリングが歩みを進めると、やがて、他の房とは一変して蛍光灯の明るい光に照らされた独房内に、微笑みながら突っ立っているレクターが、スターリングの視点を代行するカメラの視界に入ってくる。

レクターが画面に初登場する際の挙動については、ベッドに横たわっている、読書または執筆中、絵を描いている、といったジョナサン・デミ監督の複数の提案に対し、レクター役のA・ホプキンズの「来訪者の匂いに気づき、立って出迎える」との案が結局、採用された(注1) 。スターリングの接近を視覚によらずに察知していたことを示す棒立ちの姿勢が、スターリングと、この場面ではもっぱら彼女の視点を共有する観客に、一瞬のうちにレクターの怪物性を知らしめる。

以降のスターリングとレクターの対話は、もっぱら極端なクロースアップの連続によって見せられる。レクター側から見たスターリングのショットには、レクターのいる独房とスターリングのいる廊下を仕切る強化ガラスが、時々かすかに映り込む一方、スターリング側から見たレクターのショットでは、両者を隔てているはずの強化ガラスの仕切りはほぼ見えない。この見え方の微妙な非対称性により、厳重に独房に拘束された状態でも、観察と会話だけで相手の弱点をつかみ、的確に攻撃し操作する「怪物」レクターと、その力に対して無防備なスターリングの関係が、いっそう視覚的に際立つ。

レクターは、スターリングの弱点 ―FBI内での非正規の身分、洗練を欠く着こなし(「高価なバッグに安物の靴、田舎者らしい格好だ」)、「ホワイト・トラッシュ」の出自―を次々に見抜くことで、翻弄し、楽しげに威嚇と攻撃を仕掛ける。スターリングは、最初から怪物と互角に戦う力をもつスーパーヒーローではなく、人並みの弱みと痛みを抱えた「普通の人間」としてレクターに対峙する。

監禁病棟でのスターリングの一連の体験―非正規の不安定な立場、度重なる性的嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメント)、支配し操作しようとする力との葛藤―は、1990年代初頭に、伝統的には“男の職場”だった領域でキャリアを築こうとする女性の現実的な体験と相通じていた。『羊たちの沈黙』公開と同年の91年10月、連邦最高裁判事に使命された元上司クラレンス・トーマスからの性的加害についてアニタ・ヒルが公聴会証言を行い、それを機に、社会問題としての「セクシュアル・ハラスメント」の認知が進むこととなった。働く女性にとっては、しばしば現実の職場が、無防備な状態で攻撃される「ホラー」的な場に転じる。クラリス・スターリングはそうしたリアリズムを体現する人物であり、スターリングの「リアリズム」が、レクターの現実離れした怪物性と出会うことで、『羊たちの沈黙』の独特の「重厚さ」は作り出された。

映画『羊たちの沈黙』の成功により、ハンニバル・レクター博士は、シリアル・キラー界の「トップスター」というべき地位を確立し、今日に至るまで、複数の小説や映画、テレビシリーズからなる巨大なフランチャイズの中心を占めている。しかし、あくまでも「普通の働く女性」として、危険と恐怖に満ちた仕事の場に踏みとどまろうとする凛凛しさをもつジョディ・フォスターのクラリス・スターリングとの、初対面から始まるケミストリーが、レクター博士を唯一無二のユニークな存在とした。その原点に、映画の初公開からちょうど30周年の今、改めて立ち返ってみたい。

(注1) ‘Silence of the Lambs’ Reunion! Anthony Hopkins & Jodie Foster Talk Dr. Lecter | Actors and Actors’, Variety. 2021年1月20日。[https://www.youtube.com/watch?v=u2QjdRaLfa8]

執筆者プロフィール

鷲谷花

作品のあらすじ

『羊たちの沈黙』

トマス・ハリスの同名ベストセラー小説が原作のサイコスリラー。アメリカ各地で若い女性を狙った連続猟奇事件が発生。”バッファロー・ビル”と呼ばれる犯人を捕まえるため、FBIアカデミーの実習生クラリス・スターリングは、精神科医の囚人ハンニバル・レクターに協力を求めるが……。ジョナサン・デミ監督の演出、タク・フジモトの撮影をはじめ、スタッフの精緻な仕事にも要注目。

『心のともしび』/廣瀬純

ぼくたちの日常生活は、ある意味で、初対面で溢れ返っている。家から一歩出れば、道は見知らぬ人だらけだし、電車に乗っても、車中に知人がいるなんてことは滅多にない。でも、無数の見知らぬ人たちにそんな風に囲まれていることを「初対面」だとはやっぱり言えないし、「出会い」と呼ぶのも躊躇われる。一緒にいるけど、出会ってない。たとえ何かの拍子に近い距離で正面から向き合うことになったとしても同じで、大抵の場合、後から思い出すこともない。

予めキャンセルされていて、すぐさま忘却される「出会いならざる出会い」の海のなかで、それでもぼくたちは誰かに出会う。一体どうやって? 真に「出会い」あるいは「初対面」と呼び得るような出来事が起きるのは、一体どんな条件の下でのことなのだろう。

たまたまそこにいた見知らぬ人と「出会う」ためには、その人が、自分のすでに知っている誰かにどこか似ていなければならない。誰に似ているのかは思い出せないけど、それでもやっぱり……。そんな風に思える人とだけ「出会う」ことができる。ダグラス・サーク監督の『心のともしび』がぼくたちに教えてくれるのはそうしたことだ。目の見えないヘレン(ジェーン・ワイマン)は、同じ湖畔に居合わせた男性(ロック・ハドソン)の声を耳にして、かつてどこかで聞いたことのある声だと強く感じる。知らない人だけど、知っている。そんな二重性を感じるときだけ、ぼくたちは新たに誰かと出会う。

これは、しかし、突き詰めて言えば、ひとは、すでに知っている人としか出会えないということなのでは?「初対面」は、過去の出会いの反復に過ぎないということなのでは? そして、もしそうなら、過去の出会い自体も、さらなる過去の出会いの反復なのでは? 無限遡及する「初対面」!

『心のともしび』の原題はMagnificent Obsession(素晴らしき強迫観念)というものだ。その第一の意味は、あからさまにキリスト教的なもので、ロック・ハドソン演じる男性が、神に対する無限の負債(負い目)を自覚し、無際限にその返済を続ける限りで救済されてゆくということなのだが、ヘレンの観点から捉え直せば、別の意味でも理解できる。「素晴らしき強迫観念」とは、ぼくたちのなすすべての「出会い」を可能にする一番最初の「出会い」のこと、すべての「初対面」がその変奏としてあるような原初的「初対面」のことでもある。邦題を考案した人は、あるけどないようなそんな「初対面」の亡霊を「心のともしび」と名付けたのかもしれない。

ぼくたちが愛しき人と出会うのは、無限遠の過去からやってきてぼくたちの心のなかに「ともしび」として存在し続ける得体の知れない「強迫観念」に押されてのことで、でも、だからこそ、それは「素晴らしき」強迫観念なのだ。

執筆者プロフィール

廣瀬純

作品のあらすじ

『心のともしび』

1935年の『愛と光』をリメイクしたメロドラマ。金持ちのボンボンであるボブは、ボート事故で病院に搬送されるが、近くに住むフィリップ医師が所有していた蘇生器のおかげで一命をとりとめる。一方、フィリップ医師は持病の心臓発作で死去。ボブは彼の妻に金を渡そうとつきまとうが、彼女を事故に合わせて失明させてしまう。

『アウトロー』/ウィロー・マクレー

『アウトロー』は、ほとんどすべての瞬間が、「初対面」のアイデアを中心に構成されている。クリント・イーストウッドが監督と主演を務めた1976年のこの西部劇は、復讐劇を装ったロードトリップ映画であり、ジョシー・ウェールズ(イーストウッド)はその道中、社会のはみ出し者たちと出会い、家族のようになっていく。その役割がMr.ウェールズにぴったりなのは、彼がテリル(ビル・マッキニー)という名の悪党連邦軍の将軍に妻子を殺害され、実質的にすべてを失った男だからだ。冒頭では、妻子の焼死体の陰惨なイメージを通して、ウェールズの喪失を強調されるのだが、俳優イーストウッドはあまり感情を表に出すタイプだけに印象に残る。彼は自分自身でその喪失に耐えることもできるだろうが、他者と負荷を分かち合えれば、耐えることがほんの少し楽になる。それこそが、『アウトロー』の提示していることなのだ。

ウェールズは最初こそ他者とともに旅することを躊躇していたが、ローン・ワティ(チーフ・ダン・ジョージが好演している)と意気投合してからは、個人主義者としての傾向を弱め、より懐の深い集団主義を選択するようになる。ローン・ワイティとウェールズは素晴らしい男性的な仲間意識を築き、ローンは自身のネイティブアメリカンとしてのアイデンティティの本質や人生のはかなさについて語り、2人は互いに失ったものを共有していく。ウェールズとローン・ワイティが結成したこの反乱軍には、カンザスからの入植者の一行、無口なナバホ族の女性、小汚い雑種の猟犬も加わることになる。そして、最終的に彼らは古い牧場で一緒にキャンプを設営し、それぞれの長所と短所を受け入れた共同生活を営むことで、互いに互い助け合う理想化されたユートピアに似た何かを形成する。しかし、ワイティとウェールズの初対面がなければ、この真摯な共同体は形成されなかっただろう。2人は互いに理解できる言葉で互いの友愛を示す。ワイディが語り、ウェールズが聞く。ときにはそれだけで十分なのだ。

執筆者プロフィール

ウィロー・マクレー

作品のあらすじ

『アウトロー』

南北戦争末期が舞台の西部劇。テリル大尉率いる北軍ゲリラに妻子を殺され、復讐に燃えるジョージー・ウェールズの旅を描く。旅路の過程で、彼はさまざまな仲間と出会い、孤独を癒やしていくのだった。原作は『リトル・トリー』などで知られるフォレスト・カーターの『The Rebel Outlaw: Josey Wales』。

ピックアップ

PROMOTION

雨の日のデーゲーム

POLO RALPH LAUREN

2026年3月10日

PROMOTION

〈トミー ヒルフィガー〉The American Preppy Chronicle

2026年3月6日

PROMOTION

本もアートも。やっぱり渋谷で遭遇したい。

渋谷PARCO

2026年3月6日

PROMOTION

〈LACOSTE〉TWO-WAY SUNDAY

LACOSTE

2026年3月9日

PROMOTION

〈ザ・ノース・フェイス〉の「GAR」を着て街をぶらぶら。気付けば天体観測!?

2026年2月27日

PROMOTION

もし友達が東京に来たら、教えてあげたいことがある。

EX旅先予約で巡る、1日東京アートデート。

2026年3月11日

PROMOTION

坂本龍一の音楽とともに。渋谷PARCOは「人」から伝える。

渋谷PARCO

2026年3月12日

PROMOTION

世界一過酷な砂漠のレース“ダカールラリー”を体感した、3日間。

TUDOR

2026年3月9日

PROMOTION

〈FOSSIL〉の名作が復活。アナデジという選択肢。

2026年3月2日

PROMOTION

イル ビゾンテのヴィンテージレザーと過ごす、春のカフェ。

IL BISONTE

2026年2月17日

PROMOTION

Gramicci Spring & Summer 26 Collection

Gramicci

2026年3月10日