TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム

【#3】食べない釣りのススメ

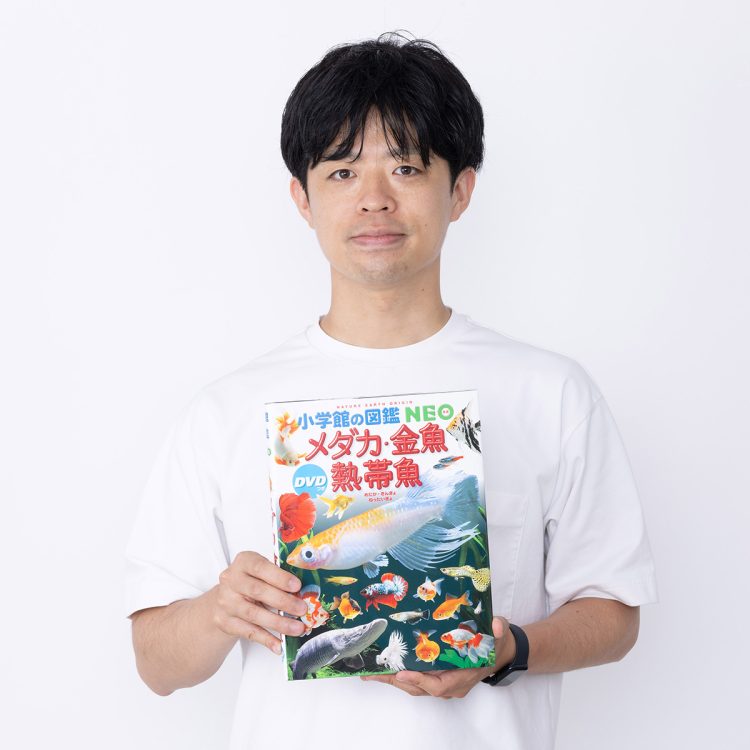

執筆:草柳佳昭(小学館の図鑑NEO編集部)

2025年11月25日

秋口に、静岡県・西伊豆の港に釣りに行ってきた。

参加したメンバーは7名で、年齢は20代から50代までバラバラ。共通点は「釣りが好き」というより、「魚が好き」であること。

私と同じく、図鑑編集の仕事をしている人をはじめとした仲間で、年に何回か“合宿”と称して全国の海や川に出かけている。

図鑑制作に関わっている人には、やはり生き物好きが多い。

「釣りに行ってきた」と人に言うと、「釣った魚は食べるの?」とよく聞かれる。

釣り好きにとって、たいていは釣った魚を食べることも楽しみの1つだと思うが、私たちは「きれいな魚・カッコいい魚を見るため」に釣りをすることが多い。

事前に釣る魚を決めていくことは稀で、魚との偶然の出会いを楽しんでいる。釣り自体がしたいというより、釣りは魚と出会うための手段だ。

釣ろうと思っていた種類以外の魚は、“釣りエサを横取りする厄介なやつ”としてふつうは嫌われる。

こういった扱いを受けがちな魚こそ、さまざまな種類がいて面白い。

特に西伊豆のような太平洋側の港では、チョウチョウウオの仲間をはじめとした、ふつうは暖かい海にいる魚も黒潮によって運ばれてくる。

このような魚は真冬になると、関東では水温が下がりすぎて死んでしまうことが多いが、暖かい季節ならば意外と簡単に出会うことができる。

潮の流れ次第ではさらにめずらしい魚がやってきて、事前には予想もしていなかったような魚と出会えることもある。

トゲチョウチョウウオ

魚が集まると、みんなで撮影会が始まる。

バケツから撮影用の薄い透明ケースに移し、ひとしきり眺める。魚の美しさを堪能してから、スマホやカメラで写真に残している。

(このような撮影用ケースは、100円ショップでも売られていることがあるので、ぜひ気軽にトライしていただきたい)

もちろん、最後に魚をやさしく海に戻すことは忘れない。次はどんな魚と出会えるだろうか。

プロフィール

草柳佳昭

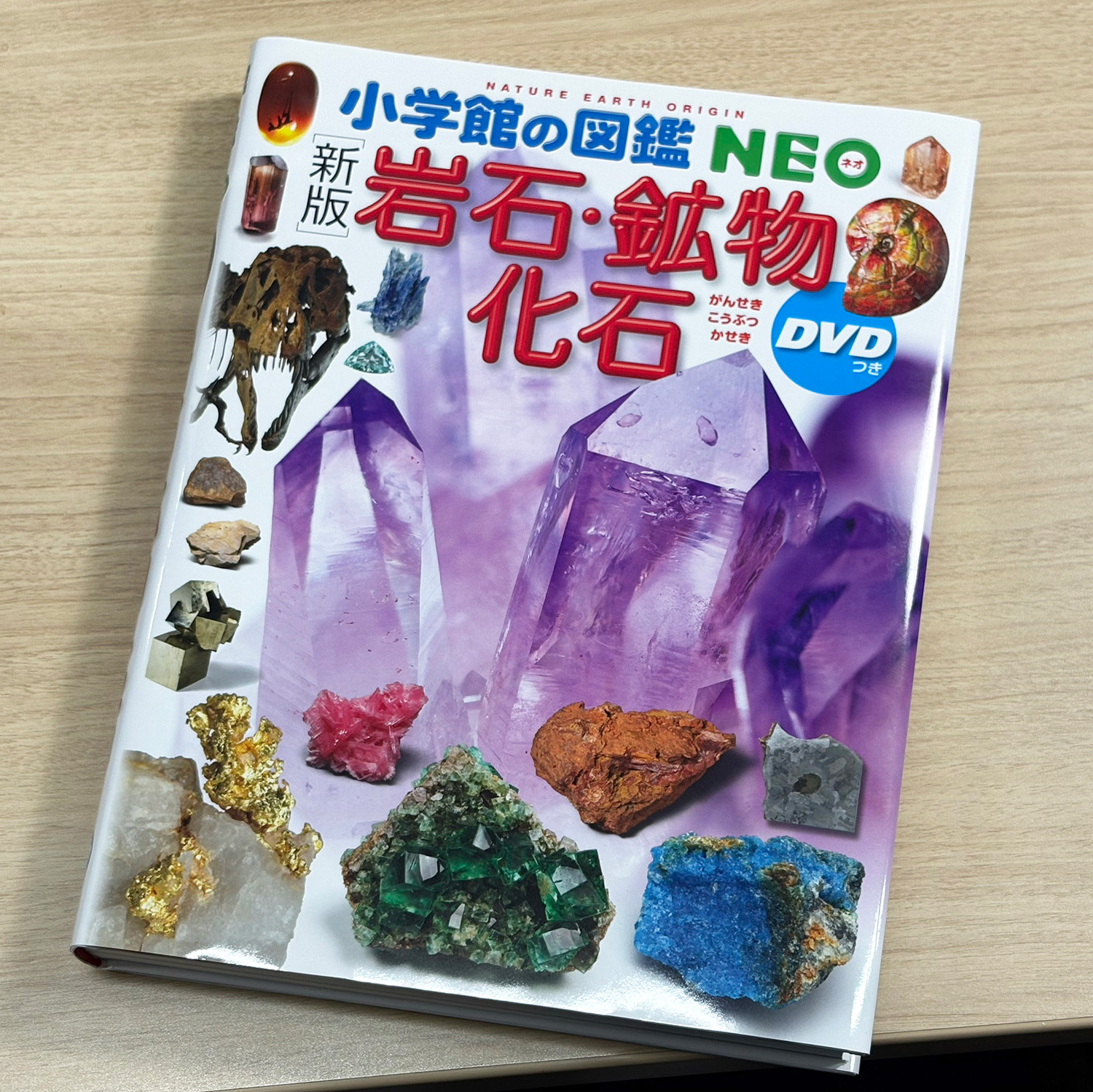

くさやなぎ・よしあき|1989年、神奈川県生まれ。小学館 図鑑編集部 デスク。自然系出版社を経て、2021年に小学館に入社。以降図鑑編集部に所属。担当した図鑑に、小学館の図鑑NEO新版 『岩石・鉱物・化石』、小学館の図鑑NEO『メダカ・金魚・熱帯魚』など。実家がうなぎ店で、家の近所に海や川もあったことから、小さい頃から魚に興味を持つ。現在も、魚採集が趣味。

小学館の図鑑NEO

2002年に創刊した図鑑シリーズ。最新の研究に基づいた本格的な内容と、緻密な写真やイラストが人気で、累計発行部数は1500万部を超える。恐竜、動物、昆虫などの生き物を取り上げたもののほか、鉄道や大むかしの生物、科学の実験など、子どもも大人も楽しめる多様な展開が特徴。ハンディサイズのNEOぽけっと『鉱物・宝石』『音楽』が好評発売中。

Official Website

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo/

Instagram

https://www.instagram.com/zukan.neo/