TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム

【#2】シンプルさの妙

執筆:織咲誠

2025年11月21日

日々の暮らしの様々な場面で助けてくれて、期待を裏切らない!相棒って本当に有難いですよね……物も人も。

一方でイザ!の時に音を上げちゃうことも意外と多いですよね……物も人も。

物に関して言えば、絶大の信頼に足りる製品の方が圧倒的にわずかで稀なのが普通ですよね…..PRO仕様と言うか“善く”つくられた物が。

私は物をつくることが生業ですので、道具に関しては便利なだけでは買わず、

「ここぞの時」にしっかり働いてくれたり、意外な使い方ができちゃうのね、凄い! 関心! 流石! 素晴らしい! となるものを相棒にしたいと思っています。値段はもちろん惜しみませんし、高額=安心とも思っておらず、よ~く吟味したい所ですが、購入前に思う存分お試しできることは極稀です。netで調べても、サクラ投稿が蔓延り、評価企画ですらスペックを確かめ比べただけで「厳しく使い倒した結果ではない」ので参考程度にしかならい。

そこで、どうするかと言えば「より美しい佇まい」のものを選びます。

自分にとって美しさは、シンプルの中に潜む汎用性をみます。

汎用性とは、応用が利き、想定外な使い方のシーンでもなんなくこなすタフさ。幅広く使える懐の深い道具ってあるのです。多様で多才な可能性にびっくりするものが。

例えば、十徳ナイフのように機能が羅列している“便利むき出し”の安っぽい発想ではなく、考え抜かれた形がシンプルに向かい、多様性を「結果、獲得していた」という、実験のたまものみたいな物です。

このところ年々、関心している道具のひとつに「煮沸トング|瓶はさみ」があります。

私は毎年、ジャムや保存食などご飯のお供(友と言いたい)を自分でつくる生活をしていますが、瓶を煮沸する際の熱いものをつかむ作業に威力を発揮してくれます。他の製品ではちょっと……この裏切らない安定感が得られないんです。

びんに中身を詰め最後の脱気の時、沸いた鍋から小瓶を真上からつかみ、持ち上げることが出来なかったり、不安定なものがほとんど(Google画像検索をしても「この製品」の表示がほぼ無いないのは今のnet社会の問題点の現れかもしれない)。

桑の実ジャム、梅シロップ、梅干し、柚子こしょう、柚子酢は毎年つくる。

買う製品には余計な物が入っているし、手間の掛け方の違いなのか「素材の旬」による〝素直な味わい〟は自家製に限る。

私の生活に欠かせないトングは友人のお店『Roundabout』(吉祥寺)にて購入。

ちなみにパスタトングはつるりと滑ってしまうことが多く、非常に危険なので、こっちをオススメします。

物との対話が学べる本書『あたらしい日用品(マイナビ出版)』。店主・小林和人さんの道具選びの哲学と日常で使いながら感じた製品のデザイン・設計の妙が語られた良著です。

そうした「シンプルな方が多様性を得る」のはなぜなんだろう……? と思うことがあります。

中古書店でたまたま手にした書籍『ノーベル賞の百年 創造性の素顔』に書かれた一文、「世紀の発見に用いた器具のシンプルさ」については、日ごろよく考えている種の一つ。わずかな道具で未知の現象に出合いを求め、原理や法則を引き出す形をどうやって発想してつくったのだろう? 他にも「実験に使う器具はすべて自分でつくった」という表記にも「自家製の妙」を思ったりしていますが、とはいえ、原理化されている現代に置いても今の自分にはデキル気がしません。

受章者紹介の「見出し言葉」が創造への示唆に富み良いのです。

・流れに抗して──マリー・キュリー「放射線の研究」物理学賞 1903、化学賞 1911

・予期せぬことを解釈する──ヴィルヘルム・レントゲン「X線の発見」 物理学賞 1901

・好機を創り出す──ペイトン・ラウス「発がん性ウイルスの発見」生理学・医学賞 1966

・洞察力とひたむきさ──バーバラ・マクリントック「動く遺伝子|トランスポゾンの発見」生理学・医学賞 1983

・予期せぬ結果──アンリ・デュナン「赤十字社の創設」平和賞1091年

・対話につぐ対話──フランシス・クリックとジェームス・ワトソン「DNAの二重らせん構造の発見」生理学・医学賞 1962

考えてみると、「自らの手でつくる」利は、手でつくる途中で気付きや発見、図や数値では及ばない「直感や偶然のかたち」に出会う確率にあるでしょう。失敗からの発見も多い。時間も必用で、仕事や〆切りとは違った「生活の中に美しく道具をつくること」に鍵があると実感しています。

ある日、八朔の皮を“美しく”むいたところ、もう20年数年……探しているドリル加工への着想が降って来たこともありました!

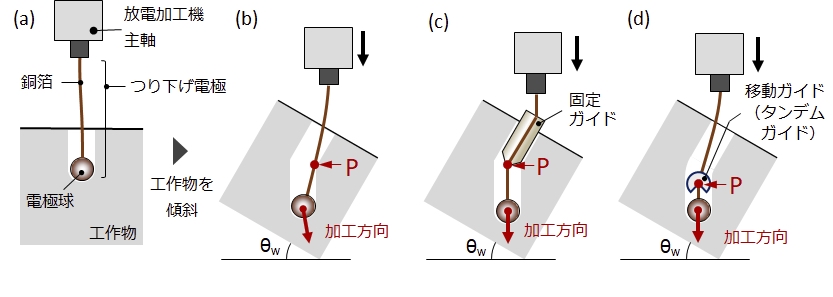

で、考えてみます。《細く曲がった穴を掘る》にはどうしたらよいのか? トンネル工事マシーンの様に大きなものや、中くらいの曲がり穴は何とかなる現代。血管カテーテル用ドリルは血管という既に穴が空いた管の中の話。木の枝など硬いものへの加工技術は知る限りではない。現在のドリルは「直進性」で設計されているので根本から設計思想が違うのです。木くずの排出問題もあり中々の難問ですが、端緒がついたダブルに美味しい時間で、からだが熱くなり、直ぐに実験モデルをつくって試したところ筋がよいのです。くらしと創造がつながっている事の大事さ「他家受粉」を切に実感した瞬間でもあります。

生活の中での閃き! 細く曲がった穴を掘るためのドリル先端形状の着想です。実は、最先端の研究領域でした。2016年発表で実用化に向けて、とあるが実装はまだの様子。

引用図版、詳しくはこちら。

・https://newswitch.jp/p/5911

・https://www.hyogo-kg.jp/download/publish/report_34/rep34-7.pdf

ここまで話してきたような理想が形になった物が、我が子[or-ita|オリタ] ダンボール折曲げ用カッターです。

「厚紙がよく切れるのに子どもの手指を守る」という矛盾を解決できた刃のデザイン・設計の妙技は、世界中から称賛の声を頂いています。米国のゼロックス社のコピー機の内部機構の設計者や自動車メーカーの方、すご腕クラフトな人から「奇跡的に凄い発明」だと嬉しい言葉も。また《こども安全性最優先設計》の副産物として半永久的に刃がもってしまう「替刃不要」な耐久性能は、替刃ビジネスの破たんを意味するが、使い捨てない時代のビジネスを考える最先端に立っている事に気がつきました。世界「初!」や「最高峰」などの表現は11年の実績で実証・確定できています。

折り紙のように自由自在かつ正確に折るための下ごしらえの線をつける道具。

ダンボール形状のプラスチック板「プラダン」をDIY加工できる道具は世界で唯一or-itaのみ(リサーチ進行中5年目)。

これまでつくって来た物については、以下を見てみてください。

⚫︎Instagram:@orita.inter_tool

⚫︎Facebook:https://www.facebook.com/orita.tool/

⚫︎or-ita開発の歴史:http://iwl.seesaa.net

⚫︎公式ショップ:https://orita.base.ec

刃の先端形状(カッター刃type)を自ら手加工・販売する中で、3年間かけて《こども安全性最優先設計》を発見(のこぎり歯type)。

前話で触れた「hug-Box♡」の開発は、世界最高精度でDIY加工できる道具(or-ita)を手にしていたからこそ実現できて、自らつくった道具に助けられ、人類史上初!かも知れない仕事ができたことは幸運でした。私の死後も残り、誰かの笑顔をつくることがいつまでも続きますように……と願います。

次回は、「もののみ方。とらえ方の癖」について書いてみます。

プロフィール

織咲誠

おりさき・まこと|インターデザインアーティスト/ダンボール社会学者。ダンボールを自由自在に加工する道具「or-ita(オリタ)」を作った開発者であり、「線の引き方次第で、世界が変わる」という“結びつきの関係”のリサーチと実践を行う。手掛けた商品の数々が世界で特許登録され、「自然力を取り込む知恵」「物質量やコストにたよらない」利を得るクリエイティブ『理り派』(ことわりは)を提唱する。2021年、アートの領域に軸足を戻し、「統合クリエイティブ」をテーマに活動中。近年は個展「hug-Box♡」をはじめ、アートとデザイン双方の根原にあるはずの共通や統合の美を求めて、ものごとの「間」を探る長旅を続けている。