カルチャー

世界を保存するための祈り/文・武田俊

平野紗季子さんの『ショートケーキは背中から』刊行に寄せて、編集者・武田俊さんから書評が到着。

2024年12月14日

photo: Masumi Ishida

text: Shun Takeda

edit: Neo Iida

どの組織にも所属しないでフリーランスの編集者として働くことには、多くのしんどさと引き換えに若干のメリットもある。そのひとつが、ジャンルやメディアの種類を越えた噂をいち早くキャッチできるというものだ。噂そのものには価値がないが、信頼できるひとたちが同時に発言しているものだとしたら、近くひとつの「風」が巻き起こる可能性が高い。

平野紗季子がはじめての著書『生まれた時からアルデンテ』を上梓するすこしまえ、複数の編集者から彼女の筆力について聞かされていた。未知の書き手に対する賞賛自体はさほどめずらしいものでもなかったけれど、この噂が異質だったのはその出所が週刊誌、青年誌、女性ファッション誌、文芸誌を担当する編集者たちと、てんでんばらばらだったところだ(これは珍しいことだった。同レベルのものを耳にしたことがあったのは、ゼロ年代後半の坂口恭平への賛辞だった)。

あるひとは「いや、末恐ろしいねえ」といい、あるひとは「早く執筆依頼しなきゃ」と焦っていた。当時27歳だったぼくは、信頼する先輩たちが自分より若い書き手をほめてばかりいるのが癪で、Web上にあるという彼女のテキストをすぐに読みにゆくことができなかった。

しばらくして出版された『生まれた時からアルデンテ』をひらいて驚いた。さまざまな料理やレストランを通して描かれる感覚はビビットで鋭いのに、くすりと笑わせる懐の深さがある。情緒たっぷりなのに、分析的な視点が折り込まれ、軽やかで知的でチャーミング。だいたいタイトルからして最高だ。本人からしたらその通りに生きてきた事実でしかないのに、年長者には挑発的にも感じられるだろう。これは強い。何を読んだらこんなものが書けるんだ? 小さなやきもちはすぐに吹き飛び、以来彼女のテキストのファンとなった。

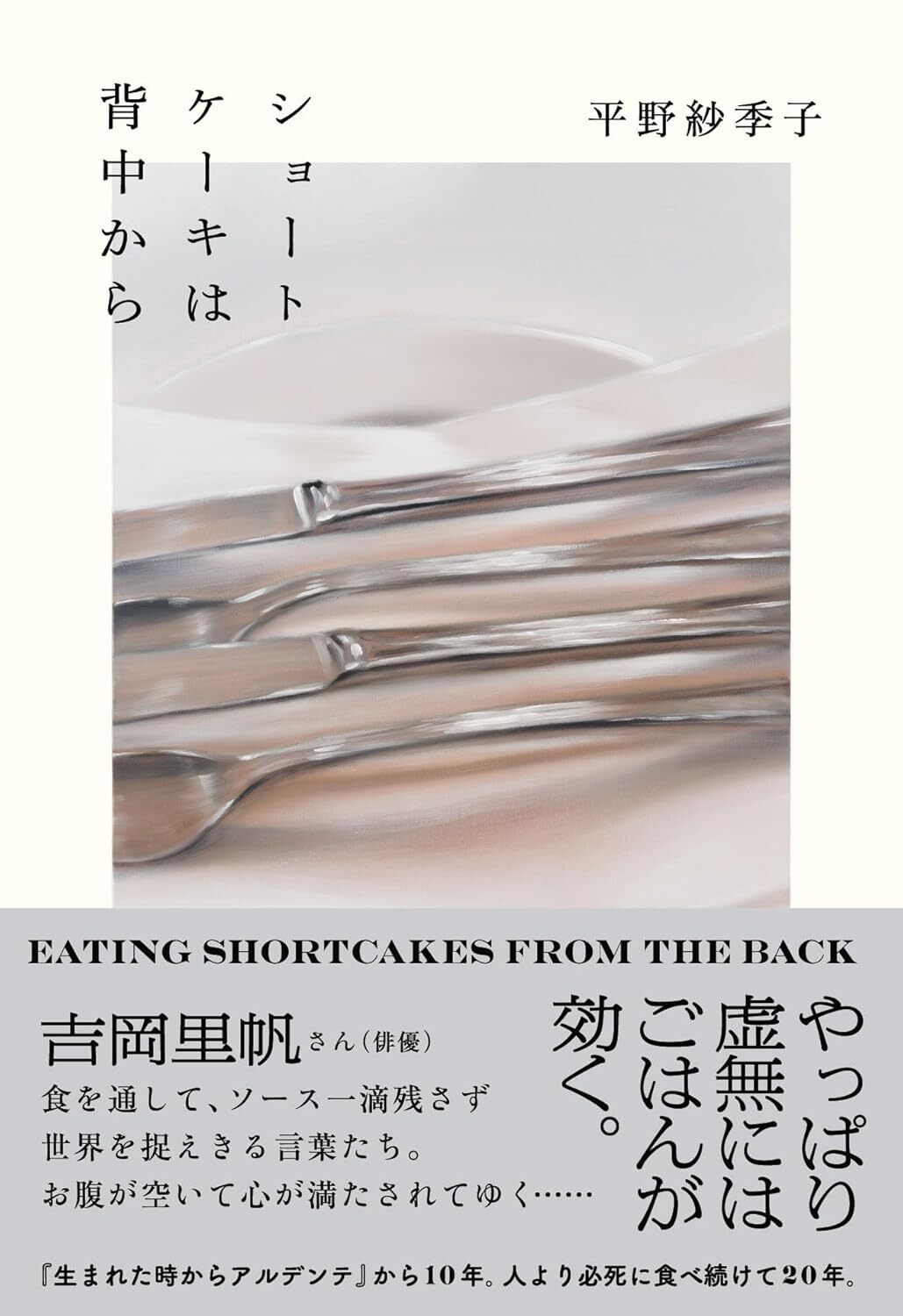

それから10年。多くのメディアに華やかに登場し、菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH」を立ち上げ、J-WAVEで看板番組を持ち、たくさんのファンを抱えることとなった彼女は、誤解を恐れずいえば、都会的で洗練された女性インフルエンサーとしての側面すら担っている。最新刊『ショートケーキは背中から』はそんな折に刊行された待望の新作だ。どぎまぎしながら、発売日に買ってひらき安心した。平野紗季子は、あいかわらず平野紗季子だったのだ。

おいしいものを食べることは好きだし、自炊もよくする。いきつけの店もあるにはある。けれど「ファインダイニング」なんてフレーズ自体にもなじみがなく、フーディでもなんでもないぼくにとって、彼女のテキストはまず、未知の世界への扉の役割を果たす。行ったことのない場所、知らないレストランのトレンドやシェフの思想、独自の調理法とその味わい。平野が五感と味蕾で捉えたその感慨を、饒舌な語りを頼りにおっかなびっくり追走していくと、目がつまずくようなフレーズにぶつかる。

たこ焼きは出汁のシュークリームなんだ!(プチシューの方)

本書の中で多くのひとが食らったであろうこの描写のほかにも、魅力的なつまずきはあちこちに見つかる。炊き合わせをパフェだと喝破し、焼きたてのスコーンを赤ちゃんのにおいにたとえ、バナナの食べやすい形状を「人類に都合が良すぎる」とさらり述べる。読者を一瞬「え」と立ち止まらせつつ、けっしてそこに置き去りにはしない。

この、驚嘆と共感、そのあいだをつなぐ絶妙な距離感。

読者がまず感じるトップノートは違和感だ。そこから「なるほどなあ」という追発見のよろこびを経由して、最後に残り香のように「おいしそう」「食べてみたい」が立ち上る。彼女はものを食べたら、その感想を頭の中の「味の保管庫」に運搬する。そこで明石焼きは「足腰の弱いたこ焼き」とラベルを貼られ保管される、らしい。

え、足腰の弱いたこ焼き……?

(違和感を反芻したのち)……なるほど。

おいしそう……(食べたい)。

そんなふうに目に止まる記述は、彼女自身の驚嘆をひとつの発端としていることがわかる。出会ってしまったこの味を、この感覚を、この風景をどうにか書き残すことはできないか。新進気鋭のファインダイニングの一皿から、留学時代に出会った味のしない泥のようなシチューまで、食に貴賎なしとでもいうように、平野は分け隔てなくそれぞれに熱をもって注目する。

その熱は、ときおり皿から離れ、店からも離れ、町にまで広がっていく。ある日、ずっと気になっていたという柴崎の町に降り立った彼女は、「スーパーやコンビニが地球上に誕生する以前から存在していたであろう古きよろず屋」で桃色のカナリヤが2匹飼われているのを目撃し、こう記す。

鳥がいる。な。

不自然な句点に立ち止まり、くっと胸の奥を突かれて、付箋を貼った。

食べたら消える。なくなってしまう。そんな食のジレンマを乗り越えて記述したいという熱が、ここでは皿から風景にまで飛び火してしまっている。

その火は読者であるぼくの記憶に移り、だから思い出されたことがふたつある。

もの書きとその飼い猫の暮らしを映すNHK制作の人気ドキュメンタリー番組『ネコメンタリー 猫も、杓子も』に、小説家の保坂和志が出演した回のこと。赤く染まった夕闇の中を散歩する保坂に、ディレクターが軽い口調でたずねた。

「保坂さんにとって、猫ってなんですか?」

それはぼくがインタビュー取材に臨むとき絶対に禁句にしている質問だったから、ひやっとしつつ、どんなことばが返ってくるのかをどきどきしながら待っていた。一拍置いて保坂は、今日食べたものを説明するような素朴なトーンで

「世界を説明する入り口がおれにとって猫だから」

とこたえ、さらに続けた。

「猫がいるから花の美しさがあり、冬の寒さもありっていう」

「世界を感知する存在があるから、世界が輝ける」

くっと胸の奥を突かれて、付箋を貼るわけにいかないから、メモをとった。とったメモはどこかにいったが、頭の中の「ことばの保管庫」に「世界の入り口」というラベルを貼ってしまわれた。

保坂にとっての猫が、平野にとっての食である。

平野はただ食べものについて、書いているわけではなかった。いや、書いてはいるのだが、彼女が食への感慨を書き記すとき、その行間から色濃く香るのは、いま書かなくては一瞬で消えてしまいかねない、あまりにもはかない世界の持つ美しさについて、なんだろう。

所属するレコード会社の新規事業として、まったく新しい音楽のデジタルメディアを立ち上げたいんです。そんなオファーをもらって編集長の役を担っていたころ、信じられないほど音楽に詳しいひとたちに毎日のように出会った。トレンドのポップスを押さえるのは当然として、現在進行形のワールドミュージック、ロシアのヒップホップの現状、アフリカのインディーバンド。そういう話題が飲み会のあいだじゅう、飛び交う。いい音楽なら、どれも愛せずにはいられないとでもいう態度は、門外漢のぼくを安心させてくれた。

酔いが深くまわりはじめる時間になると、なぜだかハードコアパンクの話題で盛り上がることがあった。MINOR THREAT、Discharge、Chaos UK──懐かしい名前が顔の前を往復する。過ぎ去ったようなジャンルをなんでわざわざこの2010年代に? 流行りでもなんでもない80年代や90年代のそれらは、けれどぼくも大好きで、不思議に思ってたずねた。

「なんでみなさんハードコア好きなんですか?」

かれらはくすぐったそうに「そりゃ、一番純粋な音楽だからに決まってるだろ?」といった。

「突き詰めたら、ああなるんだよ」

と。

シンプルで、ひたむきで、まっすぐ。純粋で過剰な熱量を、短い時間の中に閉じ込めるようにして瞬間を言祝ぐハードコアをぼくが愛していたのは、実際にはあるのかわからない永遠、のようなものになんとか手をかけようという試みだと感じていたからだ。どれだけ速度を上げても、あの永遠には追いつけない。進めば進むだけ、またその差が見える。でも、自分たちにはこれしかない。これしかできない。だからこれで、世界と対峙する。

そんな彼らの態度が、出力もトーンも全然違うのに、平野が記すテキストに重なっていく。そんなふうに思う。思えてしまう。

味が私を追い越していく。味は常に私の先を走っている。多分、私はずうっと味を追い掛けて、解き明かそうとして、解き明かしたと思ったら、また先を越されて、それを死ぬまで繰り返すんだろうな。

味に追いつこうと走る平野を、フードコアパンクと呼んでみたい。そう考えたとき、10年前、「何を読んだらこんなものが書けるんだ?」と感じた疑問に答えが見つかった。彼女はただひたむきに、食べてきたから書けたのだ。

どんなに素晴らしい一皿も、食べればそこからなくなってしまう。その運命に抗うように記してきた平野は、とうとう本書のあとがきでその大いなる不在を「思い出だけが残っている。それでいいと思える。それがすべてだと思える」と受け入れた。

此岸から彼岸へ。あるものの不在を受け入れ、かつてあったその愛おしさをもとに願いを込めて手向けられることばを、私たちは祈りと呼ぶ。本書に詰められたことばは、すべて祈りであり追悼だ。食について書くことは、かつてあったものを思い出すことからはじまる。常に不在からはじまる表現で、彼女は世界を保存しようとしてきた。それは、ひたむきで、まっすぐで、美しい。

そういえば、こんなことも思い出した。

『生まれた時からアルデンテ』を出したばかりの彼女と、一度だけ食事をともにしたことがある。先輩編集者がセッティングしてくれた会で、ぼくたちはなぜか東東京の外れ、かつては川沿いに工場が多く並び、皮革加工を地場産業としていた地域にある焼きとん屋に出かけた。

のれんをくぐると、カウンターも小上がりも肉体労働者風のおじさんでごった返していて、ぼくは自分たちが場違いな雰囲気を漂わせているんじゃないかと、気が気でなかった。

とにかくすぐに飲みものを頼まなきゃ。

そう思ってメニューを探そうとすると、目の前には他になにも目に入らないかのように、メニューを凝視する平野紗季子がいた。平野紗季子はその時から、平野紗季子だった。

インフォメーション

ショートケーキは背中から 平野紗季子・著

『生まれた時からアルデンテ』から10年。様々な媒体に寄稿してきた食の記録に大幅な加筆を加えた珠玉のエッセイ集。子供の頃から書き続けてきた食日記をもとにしたコラム「言いたい放題食べたい放題 ごはん100点ノート」も収録。平野文体からしか得られない栄養がある、目で味わう食の本。新潮社刊。1,870円。

Official Website

https://www.shinchosha.co.jp/book/355761

プロフィール

武田俊(編集者/メディアリサーチャー)

名古屋市出身。2011年、KAI-YOU,LLC.を設立。その後「TOweb」、「lute」、「M.E.A.R.L.」などのWebメディアにて編集長を歴任。近年はラジオやpodcastなどのパーソナリティの顔も。法政大学文学部兼任講師、podcast「BOOKS CALLING」パーソナリティ。現在、初めての単著を執筆中。

Official Website

https://lit.link/stakeda

ピックアップ

PROMOTION

坂本龍一の音楽とともに。渋谷PARCOは「人」から伝える。

渋谷PARCO

2026年3月12日

PROMOTION

〈FOSSIL〉の名作が復活。アナデジという選択肢。

2026年3月2日

PROMOTION

〈ザ・ノース・フェイス〉の「GAR」を着て街をぶらぶら。気付けば天体観測!?

2026年2月27日

PROMOTION

本もアートも。やっぱり渋谷で遭遇したい。

渋谷PARCO

2026年3月6日

PROMOTION

世界一過酷な砂漠のレース“ダカールラリー”を体感した、3日間。

TUDOR

2026年3月9日

PROMOTION

Gramicci Spring & Summer 26 Collection

Gramicci

2026年3月10日

PROMOTION

イル ビゾンテのヴィンテージレザーと過ごす、春のカフェ。

IL BISONTE

2026年2月17日

PROMOTION

もし友達が東京に来たら、教えてあげたいことがある。

EX旅先予約で巡る、1日東京アートデート。

2026年3月11日

PROMOTION

雨の日のデーゲーム

POLO RALPH LAUREN

2026年3月10日

PROMOTION

〈LACOSTE〉TWO-WAY SUNDAY

LACOSTE

2026年3月9日

PROMOTION

〈トミー ヒルフィガー〉The American Preppy Chronicle

2026年3月6日