カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/永井博

2024年5月11日

photo: Takeshi Abe

text: Neo Iida

2024年6月 926号初出

アメリカの風景に魅せられ、描き続けた。

スーパーリアリズムの潮流のなか、

自分だけの色と線を手に入れた。

美大を目指すも受験に失敗。

大道具として働く飛田給の日々。

永井博さんの名前を聞けば、瞬時に浮かぶあの風景。真っ青な空、海、プール、パステルカラーの建物、そしてヤシの木が並ぶ、夏の一瞬だ。鬱蒼と生い茂る緑の奥の真っ黒な影が、日差しの強さを物語っている。

「あれは大道具の仕事で習った手法なの。まず黒く塗りつぶして、それから色を入れていくっていうね。そのやり方で、光と影みたいなものを表現したんですよ」

えっ大道具? 二十歳の頃、永井さんはテレビの裏方仕事をしていたという。生まれは徳島市。上京までの話を聞いてみよう。

「小さい頃から、漠然とアメリカに憧れました。あの頃は西部劇でも戦争映画でも、アメリカものが多くてね。音楽番組は、海外のヒットソングを日本人がカバーする、ヒットパレードをよく見たりして」

ファッションが好きで、高校に上がるとラッパズボンをはき、中敷きが真っ赤な尖った靴を合わせた。徳島でそのいでたちとは、相当に洒落た青年だったに違いない。

「でもね、学校にひとり短いパンツにボタンダウンシャツ、スリッポンっていうヤツがいたのよ。その友達が『 “メンクラ”って雑誌があるよ』って教えてくれたの。小林泰彦や穂積和夫が挿絵を描いて、裏表紙には〈VAN〉の広告。すごくカッコよかった。そこでアイビーを知ったんです」

当時は季刊誌だった『メンズクラブ』は、地元の本屋に3冊くらいしか入荷しなかった。永井さんは発売日に急いで買いに行き、ファッション情報を読み込んだ。感度の高い青年は、やがて将来を考える。

「高校では全然勉強しなかったけど、親父が趣味で絵を描いてたし、絵で大学に行けるんじゃないかと考えて美大をいくつか受けたんです。でも筆記試験で全部落ちちゃって。そういえば桑沢のドレスデザイン科も受けたけど、だめだった。洋服のデザイナーにもなりたかったんだね。驚いたのが、武蔵美の試験会場に学生服を着て行ったんだけど、そんなの着てるやついないんだ。ベランダでタバコを吸ってたりして、東京はすごいなって思いました」

受験のため、永井さんは新代田にあった親戚のおじさんの家に身を寄せていた。試験に落ちて進路に悩んでいると、おじさんが仕事を紹介してくれた。それがテレビのセットを作る大道具の会社だったのだ。

「きっと絵を描くだろうし、面白そうと思って入ったら、もう地獄(笑)。夜中の2時まで仕事して、朝の4時に出てこいって言われるんだよ。局のデザイナーがデザインしたセットを一晩で作るんだから」

新代田を出て、暮らしたのは飛田給。その頃の思い出は“灰色っぽい”だそう。

「田舎じゃ自分がイケてると思ったけど、都会はもっとイケてるヤツがたくさんいる。訛りを気にして喋れなくなってたね」

同じアパートには、会社は違うが同じ大道具の仕事をする若者が住んでいた。彼の家に遊びに来ていたヤンチャな友達に「黒人音楽が好き」と伝えると、渋いマツダ・コスモで遊びに連れていってくれた。

「あの頃は東京のナンバーだと車を壊されるっていうから、隠して遊んでた。よく行ってたのは本牧の『レッドシューズ』とかね。『ゴールデンカップ』は男同士だと入店お断り。カップルじゃないとダメだって」

本牧はアメリカの匂いがして、お酒は飲めなくても、音楽を聴くのが楽しかった。でも仕事で絵を描く機会はない。ほぼ大工。

「背景を描く“書き割り”の時代から、もう写真に移ってたんです。風景写真を引き伸ばしたパネルをスタジオに立てて、その前で役者が演技をする。だから写真に人物が映り込んでたら僕たちが消すわけ。『細うで繁盛期』の背景を作ったりしたなあ」

AT THE AGE OF 20

「二十歳の写真はないけど」と見せてくれた1980年の『ポパイ』には、現ムーンスターの広告に登場した32歳の永井さんが。『A LONG VACATION』を出したあとくらい。パーマが似合う! そういえば二十歳の永井さんを支えた“おじさん”のことも気になる。「おじさんは、もともとジャズっていう洋服メーカーで働いてたの。お洒落でカッコよくてね、プリンスホテルのショーでは水色のスーツを着ていて、背が高くて外国人みたいだった。みんな英語で話しかけてたよ」

友人や恩師との出会いが繋いだ、

イラストレーターへの道。

そんなとき、セツ・モードセミナーの卒業生だったおじさんが「セツの土曜講習なら試験を受けずに入れるよ」と教えてくれた。そこで、働きながらセツに通うことに。

「スタイル画ばかり描かされたけど、帰りに四谷三丁目のお店を回ってね。ペーター(佐藤)みたいな友達もできたし、解放される時間だったな。当時はロットリングのいちばん太いペンで、モノクロの奇妙な絵を描いてました。水木しげるが好きだったから、その雰囲気をもっと西洋的にして」

同級生から御茶ノ水の文化学院に夜間の美術科があると聞き、そこで油彩やスプレー技法を学んだ。大道具の会社で2〜3年働いた頃、おじさんが立ち上げたデザイン会社に転職。デザイナーになり、先輩にデザインを教えてもらった。1970年代に入ると、アメリカで興ったスーパーリアリズムの熱が日本に到来。写真をもとに緻密に描き込まれた絵が話題になった。

「東京都美術館の展覧会に行ったら、ものすごくリアルな車の絵があって、とても素敵だった。じゃあ僕は逆に、光と影を使って描いてみようと。コンピューターが描いたデジタルみたいな線にして」

レコードコレクターでもあった永井さんは、円盤を買うべく、デザイン仕事の傍らイラストを描くバイトを始めていた。その頃、交友関係の広いペーターさんが紹介してくれたのが、イラストレーターの湯村輝彦さんだ。出会ってすぐ意気投合し、仲間たちとみんなでアメリカへ。40日間をかけてサンフランシスコ、ロサンゼルス、サンディエゴ、ニューヨークを回った。1973年、永井さんが25歳の頃だった。

「湯村さんは僕の絵を推してくれて、色々とイラスト仕事を回してくれました。初めて雑誌に絵を描いたのも、1976年に湯村さんが紹介してくれた『DABU-DABO』というミニコミ誌。巻頭の6ページに、リキテックスで描いた絵が載ったんです」

翌年には、『ザ・ツイスト』というコンピレーション・アルバムのジャケット画を描いた。緑に囲まれたプールサイド。永井さん、この頃からプールを描いていたんだ。

「アメリカってモーテルでも家でも小さなプールがあるでしょう。みんなで旅行に行ったとき、飛行機からたくさん見えてね。あれが印象に残ったんじゃないかな」

プールが大々的に登場するのは、ソニー出版の「artback」シリーズから1979年に刊行されたイラストブック『A LONG VACATION』だ。湯村さんと友人のカメラマン、浅井慎平さんの「夏の絵本」という企画が持ち上がり、デザイナーから「永井くんもどう?」と声が掛かったのだ。文章までは手が回らず、大瀧詠一さんが洋楽の歌詞を引用した。

「本の中に広告用に描いたリッキー・ネルソンの絵があって、リッキーの『A Long Vacation』という曲の歌詞を大瀧くんが引っ張り上げたんです。それがタイトルになって、すごく売れてね。この本をベースに彼が同名のアルバムを作ったら、そのジャケットにもなった。それもヒットして」

32歳で思いがけず評価を得た永井さん。美大には行けなかったけれど、20代を通してイラストを描き続け、自分だけの手法やモチーフが世間に認められた。飛田給で過ごした二十歳の日々は灰色だったかもしれない。でも永井さんはこうも話す。

「あの頃っていうのはね、灰色でも、次の年はよくなる時代だったんです。なんだか広がっていく、みたいなね。だから諦めてなかったと思う。希望があったんだよね」

プロフィール

永井博

ながい・ひろし|1947年、徳島市生まれ。グラフィックデザイナーを経て、’79年『A LONG VACATION』を刊行。’83年に湯村輝彦のフラミンゴスタジオに参加。大瀧詠一、サザンオールスターズなどのジャケットを手掛ける。近年はアートとしても高い評価を受ける。

取材メモ

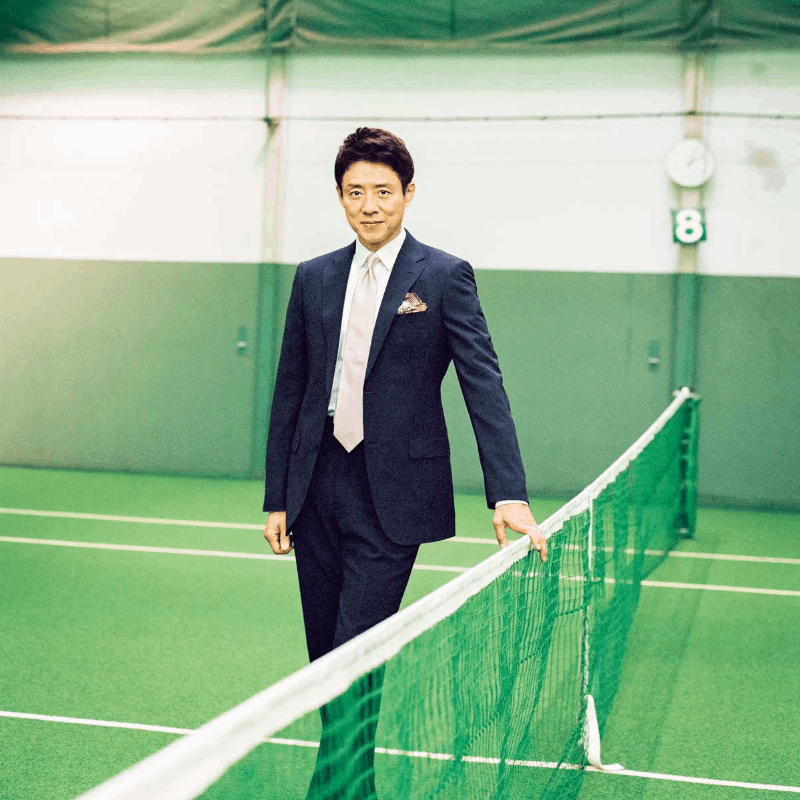

撮影場所は京王線飛田給駅の近く、味の素スタジアムの隣にある武蔵野の森総合スポーツプラザ。調布飛行場に隣接し、滑走路からは伊豆諸島行きのプロペラ機が飛び立っていた。「僕が住んでたのは駅前。この公園は昔は米軍も使う飛行場で、周りに輸出向けの洋服屋がたくさんあったんだ。よく、縦切りポケットのコットンパンツやウェスタンシャツを探したよ。絵を描くならファッションも好きじゃないとね。トレンドとかいろんなことがわかってくるから」

関連記事

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/松岡修造

2024年4月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/ダースレイダー

2024年3月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/野村友里

2024年2月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/庄司智春

2023年12月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/DJ KOO

2023年11月12日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/石原良純

2023年10月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/伊武雅刀

2023年9月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/ジェーン・スー

2023年8月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/山崎静代

2023年7月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/クォン・ヘヒョ

2023年6月12日

ピックアップ

PROMOTION

〈LACOSTE〉TWO-WAY SUNDAY

LACOSTE

2026年3月9日

PROMOTION

〈ザ・ノース・フェイス〉の「GAR」を着て街をぶらぶら。気付けば天体観測!?

2026年2月27日

PROMOTION

世界一過酷な砂漠のレース“ダカールラリー”を体感した、3日間。

TUDOR

2026年3月9日

PROMOTION

〈FOSSIL〉の名作が復活。アナデジという選択肢。

2026年3月2日

PROMOTION

本もアートも。やっぱり渋谷で遭遇したい。

渋谷PARCO

2026年3月6日

PROMOTION

イル ビゾンテのヴィンテージレザーと過ごす、春のカフェ。

IL BISONTE

2026年2月17日

PROMOTION

〈トミー ヒルフィガー〉The American Preppy Chronicle

2026年3月6日