カルチャー

「メーターのないものに突き動かされて」。石井“EC”志津男さんの80年と“ネクスト・ディケイド”/前編

書籍『Tail of Riddim レゲエとストリート・カルチャーの話 1979―2020』刊行記念ロングインタビュー!

photo: Kazuharu Igarashi

text: Fuya Uto

cooperate: Kosuke Ide

2026年1月18日

兎にも角にも「コロナ」という言葉が街やネット中で飛び交い、「ステイホーム」なる新語も生まれた2020年の渦中、日本におけるレゲエ/ストリート文化を38年に渡って牽引してきたフリーペーパー『Riddim』は惜しくも幕を閉じた(現在はwebに移行)。

1983年に創刊して以来、表紙を度々「パンクアートの王」と称されるゲイリー・パンターが手掛けたことでも知られる同誌は、ジャマイカの“生”のレゲエ文化をいち早く日本に届け、国内の「ジャパ・レゲ」の醸成やヒップホップ・カルチャーを見守ってきた草分け的存在。自宅で過ごすとなると、筆者自身も好みのロックステディを聴いたり、メルカリでバックナンバーを買って読み込む時間が増えていただけに、冒頭のニュースを覚えている一人だ。

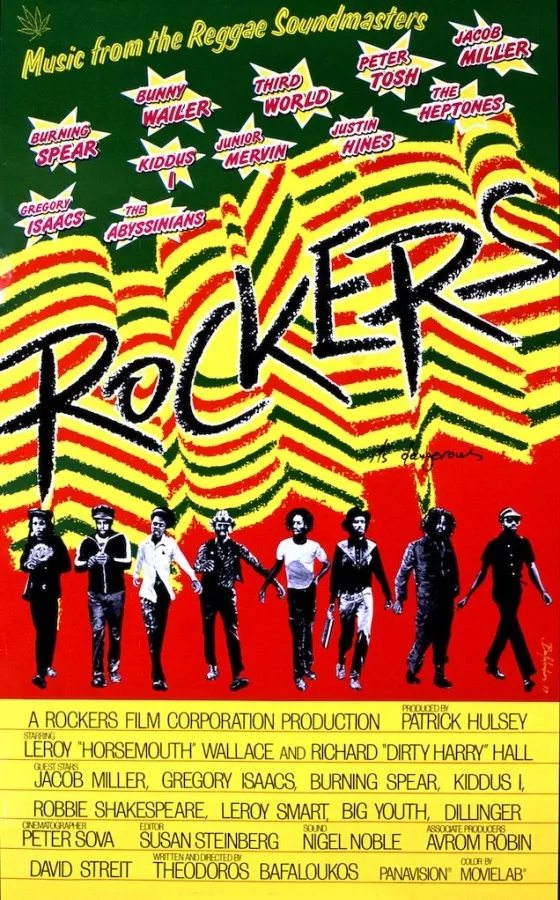

発行人はレゲエ専門レーベル「オーバーヒート・ミュージック」代表の石井“EC”志津男さん。これまで自身の身の上話を公開してこなかったから、一般的には広く知られていないかもしれないけど、その多岐に渡る逸話に驚くなかれ。81年にレゲエ映画の金字塔『ロッカーズ』を初めて日本に配給、イラストレーター・原田治さんが手がけた「オサムグッズ」の企画立案、グラッドストーン・アンダーソン(愛称グラディ)など数々の名だたる海外アーティストの招聘などなど……到底書ききれないほどの業績を持つレジェンドだ。

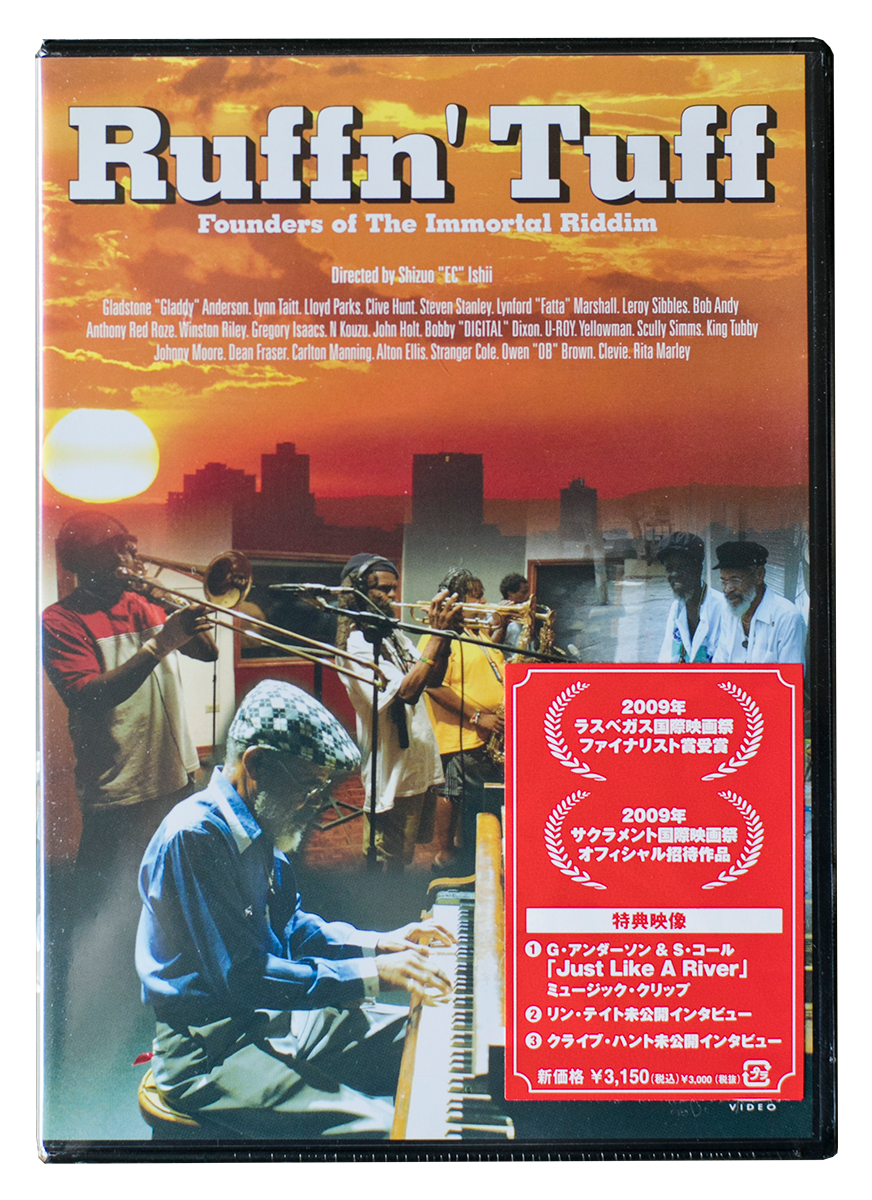

監督を務めたドキュメンタリー映画『Ruffn’ Tuff/ラフン・タフ ~永遠のリディムの創造者たち~』。その伝説のピアニストでありシンガーのグラディをはじめ、レゲエDJの始祖・U-ロイ、イエローマン、アルトン・エリス、リン・テイトなど20名以上に及ぶ偉大なアーティストたちが集結し、レゲエの本質が語られている。

機会があればぜひ一度会ってみたいと思っていたなか、この度ロングインタビューが実現! POPEYE Webでも撮影いただいているフォトグラファー・五十嵐一晴さんが学生の頃、「レゲエカメラマン・イガシー」として初めて写真でお金を貰ったのが『Riddim』であり、今でも石井さんと親交があるというのだ。ということで、昨年11月に石井さんの著書『Tail of Riddim レゲエとストリート・カルチャーの話 1979―202』(リットーミュージック)が刊行されたことに併せて、これまでの道のりを根掘り葉掘り聞いてきました。大先輩に胸を借りる気持ちで埼玉県のご自宅へ。

2025年11月14日に発売された書籍「Tail of Riddim (レゲエとストリート・カルチャーの話1979-2020)」。5組によるインタビューで構成されており、これまでの知られざる体験と足跡を語った刺激的な内容になっている。

米軍のかまぼこ兵舎に流れた、華やかなアメリカ文化に魅せられて。

「君は声が優しい音をしてるんだね」

挨拶するや否や、予想だにしない言葉をかけられて驚く。戦後日本の高度経済成長期から今まで、古今東西さまざまな音楽をリアルタイムで聴いてきたゆえの耳なのかもしれない。やはり幼少期から、音楽が好きだったのだろうか。

「45年に千葉の鴨川市で生まれ、小学校低学年の頃はリトル・リチャードとか黒人系の音楽を聴いていましたね。というのも、自宅のすぐ近くの山の頂上に、米軍の小さいレーダーサイトがあったのがきっかけです。今は自衛隊に返納されていますが、当時は米軍が200人くらい住んでいる、いわゆる『かまぼこ型』の兵舎が立ち並び、親父の弟がそこでコックの手伝いをしていたので、たまの開放日に遊びに行けたんですよ。すると、そこは日本では見られないスロットマシーンとかジューク・ボックスなど娯楽施設があって。鼻垂れ小僧が初めてそれらを見ると、やっぱり強烈に食らうんです。で、そこでよくかけられていた音楽が、カントリー&ウェスタンやリトル・リチャードなどのロックンロールでした」

子供心に刺さったアメリカ文化の原体験。大人たちの傷は癒えないなかでも、’50年代の日本にはアメリカの華やかな一面が急速に流れ込み、刺激に満ち溢れていた。

「葉巻のケースやガムとか日本に上陸していないもののパッケージデザインに夢中になって。写真の格好良さに触れたのもその頃で、撮影するのも見るのも好きでしたね。だから自分で部屋に暗室を作って現像し、物語性を感じられるように綴じたりして遊んでいました」

好奇心旺盛な石井少年の美意識はどこから培われたのか。友達はたくさんいたけど、絵や写真、映画や音楽の話は他の誰かと共有することはなかったとか。

「一人で見て楽しめれば良かったので、勧めるわけでもなく、自分は自分というか。本当に朝からトランジスタラジオをただ聴いてるみたいな奴でしたね。それでも当時の鴨川は湘南と並ぶサーフィンの発信地で、カリフォルニアからサーファーが遠征に来るくらい波が良かったので、サーフィンの真似事もしてましたよ。うまい10人の中には入れてもらえず、僕はサーフボードをサーフボー”ト”と間違えて呼んでいたくらいの、何もかも新しかった頃なんです。正月にやったらNHKが『こんな寒いのに海に入ってますよー』って取材に来ちゃう時代でした」

「原稿を書かせてくれ!」と直談判。『POPEYE』編集部との知られざる出合い。

今でこそ、サーフィンは言うまでもなく広く知られる人気スポーツだけど、60年代初頭はまだ板と足首を繋ぐ道具・リーシュコードさえなかった時代。そんなサーフ文化の創世記に20代を過ごした石井さん。高校卒業後そのまま地元のリゾートホテルに就職し、出張で東京へ通うようになる内に、サブカルチャーへの興味もさらに深まっていった。

「とにかく雑誌が好きで読んでいたから、雑誌の編集をしたいと思ったんです。いつものように『平凡パンチ』(後に創刊する『POPEYE』の中心スタッフも多く関わっていた)を読んでいると、『女性誌「an・an」を創刊するから編集者を募集します!』という案内が、履歴書みたいな紙とともに綴じられていて。とはいえ鴨川に住んでいて通うのが難しいから、そのときは応募しませんでした」

即行動はしなかったものの、仕事が行き詰まったこともあり、より刺激的なものや音楽コンサートが集中する東京に25歳で上京。仕事はなんでもよかった。女性化粧品会社『コージー本舗』でバイトとして入り、ほどなくして正社員に。オサムグッズを生んだのはこの頃である。

「仕事で知り合った『an・an』の編集者から原田治さんの電話番号を聞き、原画を貸してもらい、頼まれてもない企画書を書いて通して……とまあ、この話は本(『Tail of Riddim』)に詳しく載っているので読んでみてください(笑)。結局9年ほど働いて辞めたのですが、そのときに思い出したわけです、例の案内を。やっぱり原稿を書いてみたいと。で、当時六本木のビルの2階にあった分室を訪ねると、『POPEYE』を作るぞ! という立ち上げの会議みたいなものをしているときで。みんなソファーや椅子でくつろぎ喋り、誰も仕事らしい動きをしていない印象で、なんだかかっこよかったですよ」

ものづくりの自由な姿に背中を押された石井さんは、歌舞伎座の裏のビル、つまり現在のマガジンハウス(当時は平凡出版)に『原稿を書かせてくれ!』と直談判を。そこで対応したのが『POPEYE』編集部の一人の男性だった。

「近くの喫茶店で、『原稿を書きたいんだったら、今気になってること/面白いことを3つ挙げてみな』って言われたので、話すわけですよ。ロサンゼルスで車を持っている友達がコンサートチケットを用意しつつ会場まで案内するサービスを始めたっていうのと、サンフランシスコで色んなコンサートの写真を撮っている友達がいるとか。すると、2つが採用になり、『ポップ・アイ』という企画ページで書いたんです。もう一発目で2つ書けたわ、初めて文章でお金も貰えるわで嬉しかったのですが、編集部には都築響一君とか松山猛さんとか天才もゴロゴロいるわけで。実際、自分は写真やイラストに合わせてレイアウトされた、凸凹したマス目に併せて原稿を書くのがめっちゃ苦手でした。『POPEYE』以外も、『STUDIO VOICE』、『宝島』など色々な媒体でライターをしましたが、文章のセンスがないと痛感して。才能ねえなって」

いざ憧れの世界へ入っても、自分にとって不向きだったというのはよくある話かもしれない。しかし一方で、「ここではない」と、潔く自分の視点を生かせる道を選べる人はそういないと思う。とにかく進取の気性に富む石井さんはこう続ける。

「他人の受け売りなんです、僕は。オサムグッズもそう。アイディアを考えたり、何かと何かを繋げることが得意で、“実用新案”が向いているんです。僕は発明はできないけど、鉛筆に消しゴムをくっつける実用新案はできるかもしれない。そういう人間なんです」

『ロッカーズ』は「僕にとってのレゲエ洗脳装置だった」。

自分の視点で既存の物事を捉え、新しいかたちを生み出す。当時の石井さんにとってそれは、広告の仕事だった。転機は1979年に初めて訪れたニューヨーク。伝説的レゲエ・ムーヴィー『ロッカーズ』と出合うのだ。

「前職(コージー本舗)で広告のヴィジュアルを頼んでいたペーター佐藤さんがNYに住むことになり、彼の作品を受け取りに行ったんです。当時もFeDexとかもあったかもしれませんけど、大切なものだから直接行きました。その時にケーブルTVの事務所に貼られていた一枚のポスターが『ロッカーズ』のソレで。当然中身は観たことないけど、とにかくヴィジュアルに惹かれ、プロデューサーも日本で売りたいとのことだったので、Uマチック(業務用ビデオテープ)を預かり、帰国後に広告代理店へ持ち込んだんです。でも初めて観たって言えないから、『いや、最高でしょう〜!』とかなんとか言って(笑)。で、今度は小さいVHSにして、どんどん宣伝をしに見せに行って。そうして誰よりも回数を見ていくうちに、本当に誰よりも一番好きになっていたんです」

映画の中身ではなく、ポスターがきっかけだったとは! 翌年81年、日本で初めて公開を果たす。と言っても、実はどこにも売れず、自分で借金をして配給権を買ったというのだから驚きだ(85年まで日本上映権を保持)。観た人はわかると思うけど、『ロッカーズ』は作中のなかでレゲエが合計24曲絶え間なく流れる稀有な映画。「僕にとってのレゲエ洗脳装置だった」と石井さんは語る。

「もちろん以前からボブ・マーリーのショウとか見たり、記者会見を見学したりしてるんだけど、初めてリアルなレゲエに触れたというか。ヒット曲を聴いていても感じ取れない“バイブス”ってやつを、観ている間に自然と曲を通して体感できたのかもしれません」

レゲエの本質に触れた石井さんは、それ以降、もはや後先を考えなくなるほどに魅了され、たった一人で未知なる深い森へと進んでいく。次回は、ちょうどこの頃、ニューヨークに住む数々の新進気鋭の作家と巡り合う話を。あのバスキアやキース・ヘリングといった偉大なアーティストが台頭し、グラフィティ/ポップアートがかつてないほど燃え盛った激動の時代である。