カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/ふせえり

2025年11月11日

photo: Takeshi Abe

hair & make: Mayumi Kimura

text: Neo Iida

2025年12月 944号初出

演劇に目覚め、シティボーイズと出会い、

初めて口にした自分の気持ち。

人生にはずっと笑いがあった。

『ベルばら』で舞台に目覚めて、

中学校で演劇部へ。

どんな作品でも笑いの空気をまとうコメディエンヌ、ふせえりさん。小さい頃からクラスの“面白い子”だったのかなと思っていたけれど意外や意外、小学校時代は「人見知りで打ち解けない子」だったそう。

「友達はちゃんといましたけど、小学校が統合されて30人くらいになったら馴染めなくて、不登校気味になっちゃって。でも親は尊重してくれて、学校に行かないなら家で勉強しようと思ってドリルをしてました。あとは読書や塗り絵、折り紙とか」

中学は東京にある私立校へ。親が高校、短大まで無理なく上がれる道を選んでくれて、実家がある神奈川から電車で通った。遠いがゆえに引き続き休みがちだったけれど、ある日、宝塚歌劇団がマンガ『ベルサイユのばら』をミュージカル化して大ヒット。ふせさんはすっかり魅せられ、有楽町の東京宝塚劇場まで何度も足を運んだ。

「もうハマっちゃって、友達と並んでチケットを取りました。だって女性が男性を演じるわけですよ。ロマンがあって、すべてが異次元でした。お芝居って面白いなと思って演劇部に入ったんです」

ぐんと活動的になったふせさんは演劇部に入部。そこには中学から高校までの6学年が在籍していて、下級生は照明や衣装を担当し、高校に上がると役がもらえた。女子校だから部員全員が女子というまさに宝塚な環境で、チェーホフなどを上演したという。その日が楽しければいいし、将来のことなんて考えてもいなかったけれど、高校3年にもなると演劇の道が気になり始める。当時は小さな劇場が盛り上がりを見せていた頃だった。

「オンシアター自由劇場が好きでした。当時は吉田日出子さんがいらっしゃって、あと『上海バンスキング』で余貴美子さんを見て痺れて、こんな大人になりたいなあと。自分もやってみようかなと思って、劇団俳小の養成所に行きました」

劇団俳小の前身は劇団俳優小劇場。近代演劇運動だった新劇へのカウンターとして小劇場が台頭した1960年代、小沢昭一と早野寿郎を中心に誕生した。1971年に解散するまで、風間杜夫さん、大竹まことさん、きたろうさん、斉木しげるさんといった個性豊かな役者たちが在籍していた。

「肉体訓練といって発声方法とか滑舌の練習をしたり、エチュードをやって別役実の戯曲を演じたことも。学校の演劇部とは全然違いましたよ。そもそも女子校なんで、家族とか先生以外の男性と接するのが初めてなんですもん。学生から30代までの演劇を志す人たちと一緒に稽古してました」

AT THE AGE OF 20

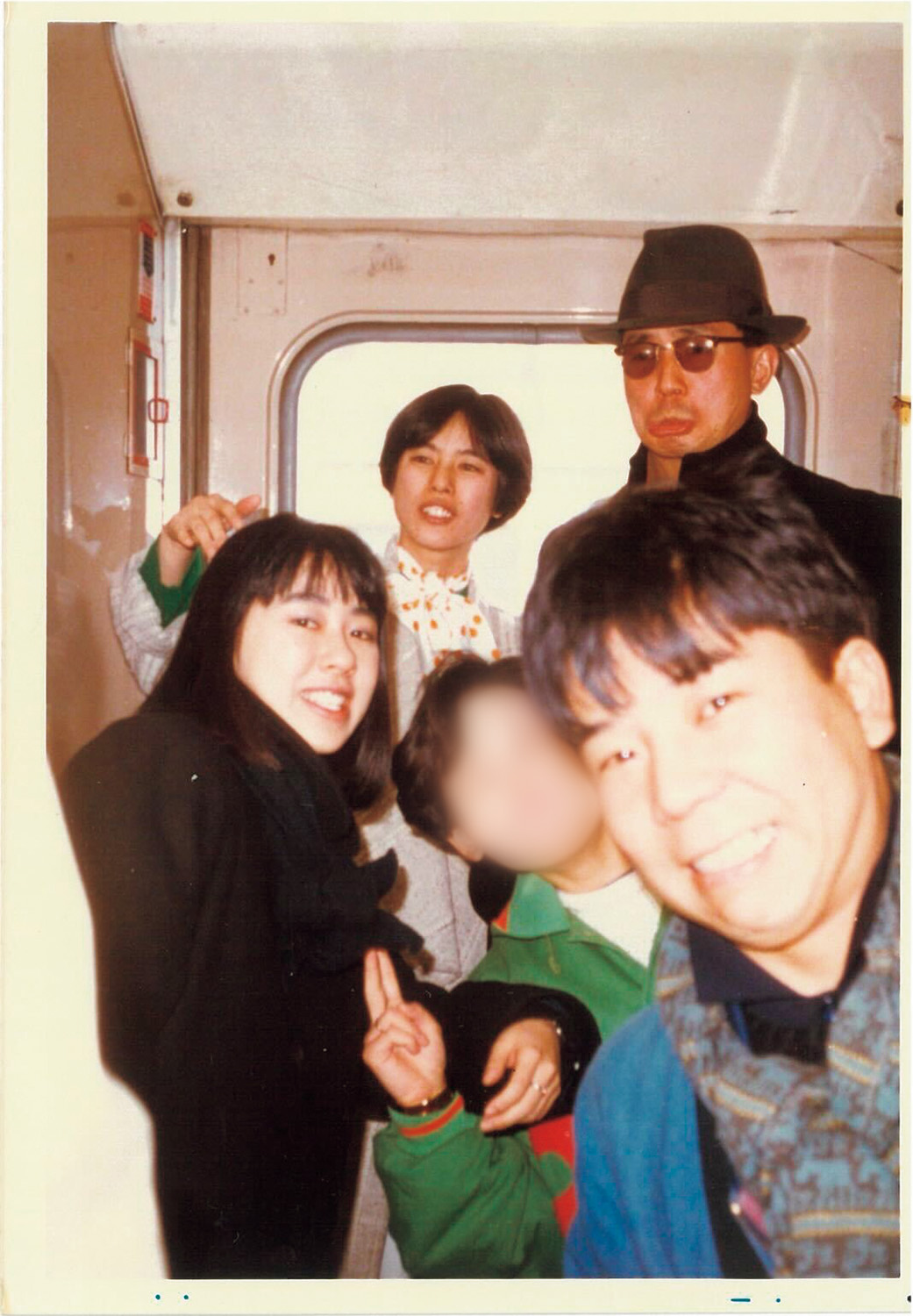

シティボーイズと一緒に活動していた23歳頃。左から、ふせさん、久本雅美さん、中村有志さん、宮沢章夫さん。久本さんは劇団東京ヴォードヴィルショーの劇団員で、当時よく一緒に遊んでいたという。「シティボーイズはどんどん人気が出て、狭いキャパの箱だと収まらなくなって。普通の芝居小屋じゃつまらないからラフォーレ原宿でやるように。ラジカル・ガジベリビンバ・システムというユニットにして、いとうせいこうがラップしたり桑原茂一さんが音楽をやったりしてました」

シティボーイズ参上!

突然の「舞台に出て」。

1年ほど在籍したが、続けるのが難しく退所。短大に進学したけれど、舞台に関わりたい気持ちは残っていた。そんなとき、劇団俳小の先生から「稽古場の留守番をやってくれないか?」と頼まれた。

「引き受けたら、電話番をしているときにシティボーイズが稽古に来たんですよ。高校生のときに『お笑いスター誕生!!』に出ているのを見て以来、いちばん好きだったんです。芸人さんのコテコテのお笑いじゃなく、新劇と笑いをくっつけてエンターテインメントにしているのがすっごく面白くて。憧れの方々にお会いできて『見てました』と伝えたら、『じゃあライブを手伝ってくれない?』と言われたんですよ。スタッフが足りなかったらしく、私はチケットのもぎりもできるし、洋裁関係の学部にいて縫い物もできる。すぐ『やります!』と答えました」

そこからシティボーイズの裏方として動くことになったふせさん。当時は就職活動をすれば必ず内定がもらえる好景気だったが、やはり舞台の仕事がしたいと思い、短大はひとまず卒業。するとある日、大竹さんから「舞台に出て」と声をかけられた。

「女優さんが出られなくなって、大竹さんが『君、演技やってたよね』と。やってたっていうか……って感じだったんですけど『台詞ないから出て』って。いざ出たらシティボーイズと舞台に立てたことが嬉しかったし、やっぱり面白い。だから『もう一回出させてもらえませんか』と言ったんです。そうしたら『いいよ。演技もフォローするからやりたいならやってみな』って」

当時、メンバー3人の他に竹中直人さんもいた。ふせさんの参加と同時に竹中さんが連れてきたのが宮沢章夫さんだった。

「宮沢くんはラジオの放送作家の見習いでアルバイト的な感じだったんですけど、イギリスのモンティ・パイソンが好きで、大竹さんに『ちゃんとコントや芝居を書いてみない?』と言われて台本を書いていました。その頃、シティボーイズを大きくしていきたい時期だったんですよね。でも3人だけだと広がらないから、竹中さんがいて、宮沢くんがいて私もいて、やがて中村有志さんやいとうせいこうも入ってきて」

宮沢さんの台本が完成すると、全員で喫茶店に集合する。そこで配役が決まるため、楽しいけれど緊張の場でもあった。

「役を勝ち取って演じるので精いっぱい。何の保証もないですから、次の舞台はもう呼ばれないかもしれない。常に危機感があって、認められたいとずっと思ってました。言われたことだけやってちゃダメだし、演出家が求めていることを理解しないといけない。大竹さんは『自分で考えなさい』という感じなので、話を漏らさずメモして、わからないことはこっそり宮沢くんに聞いてました。一緒に入った同志だから聞きやすくて『これを理解したかったらこの本を読んでみて』とか教えてくれて」

ふせさんは実家暮らし。家族も協力的だったが、ある程度バイトをしないと身動きが取れない。昼間に稽古をする役者は、夜の仕事に就くことが多い現実があった。

「大竹さんはそういう役者をたくさん見ていて、夜働くと生活時間がズレてうまくいかないとわかってたんです。さんざんバイトをしたシティボーイズの皆さんは、本気で役者をやると食えないと身に沁みてわかっていた。『バイトをやめよう』という思いでシティボーイズを頑張ったわけだから、私にも『本気でやりたいならバイトを紹介するよ』って言ってくださって。テレビ番組のレポーターとか、大竹さんの奥さんのお仕事を紹介してくれたんです」

ふせさんの20代は、シティボーイズにどっぷり浸かりながら過ぎていった。宝塚を見て以来、様々な演劇を見たと思うけれど、“笑い”に惹かれたのはなぜだろう。

「人生、面白くないとつまらないじゃないですか。うち、家族が結構どかどか笑ってたんですよ。喧嘩しても『何言ってんだよ』とか言って笑ってたし、私の人生にはずっと笑いがあったんです」

二十歳の頃はまだ何も見つかっていなかったふせさん。それでもシティボーイズと出会って、人生が一気に動き出した。

「ダラダラしてましたけど、やりたくないことをやらなかったのは正解だったなと思います。反対に、大竹さんに『もう一回出させてもらえませんか』って言えて本当によかった。初めてだったんですよ、自分の意思を口に出したのが。それほど好きなことだったし、どんなに辛くても悲惨でも、それを回収して笑いにするって究極の表現ですよね。そこに惹かれたから、20代から今までずっとやってこれてるのかなと思います」

プロフィール

ふせえり

東京都出身。シティボーイズやラジカル・ガジベリビンバ・システムの舞台を経て、1994年ビシバシステムを結成。映画『亀は意外と速く泳ぐ』やドラマ『時効警察』などに出演。11月14日公開予定の映画『君の顔では泣けない』に出演。得意なDIYを生かしたYouTubeチャンネル『ちょうどいい』配信中。

取材メモ

さすがシティボーイズ、当時の活動拠点は東京原宿ド真ん中。稽古場は『チャオバンブー』の向かいのビルに入っていたそう。その頃は静かで「よくこの道端でコントの稽古してました」とふせさん。同じ建物に入っていた伝説のバー、原宿ペニーレーンは近くのビルに移転していた。ところで「舞台に出て」と誘ってくれたのは大竹さんだけれど、きたろうさんと斉木さんは? 「きたろうさんは『女の子なら誰でもOK!』で、斉木さんは無頓着(笑)。大竹さんときたろうさんが演出を担当してたから、声をかけてくれたのも二人でしたねえ」

関連記事

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/俵 万智

2025年10月15日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/U-zhaan

2025年9月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/文田大介

2025年8月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/岡﨑乾二郎

2025年7月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/山㟢廣和

2025年6月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/大貫憲章

2025年5月20日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/小山田圭吾

2025年4月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/加藤シゲアキ

2025年3月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/浅野いにお

2025年2月18日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/あいみょん

2024年10月21日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/堀内健

2024年9月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/土井善晴

2024年8月13日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/綾小路翔

2024年7月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/神田愛花

2024年6月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/永井博

2024年5月11日

カルチャー

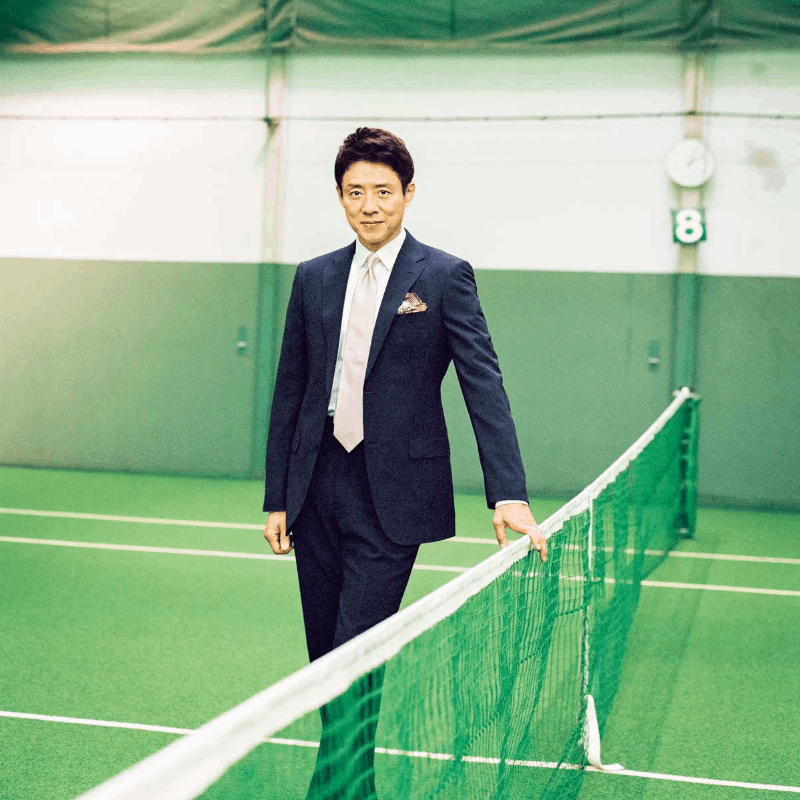

二十歳のとき、何をしていたか?/松岡修造

2024年4月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/ダースレイダー

2024年3月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/野村友里

2024年2月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/庄司智春

2023年12月11日