カルチャー

「まぬけな自分たちなりの真実を」『SPECTATOR』発行人・青野利光さんの個人史。/後編

photo: Masaru Tatsuki

text: Fuya Uto

2025年9月4日

昼飯は青野さん行きつけの定食屋『いちむら』で。おすすめはアジフライ。

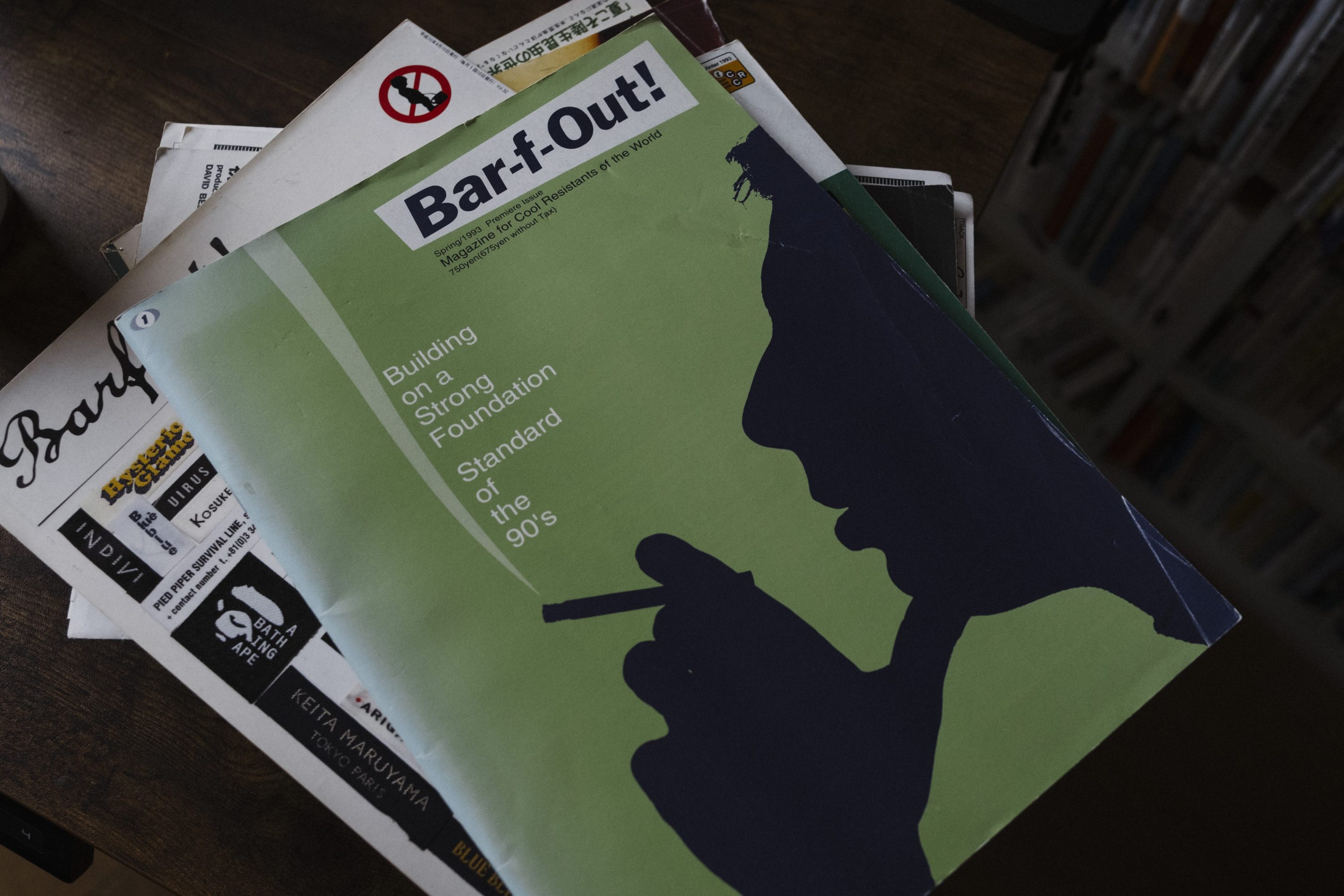

1999年に創刊したカルチャー誌『SPECTATOR』の編集長であり発行人、これまで世界各地のオルタナティブなライフスタイルや文化を独自の視点で届けてきた青野利光さん。雑誌のみならず、企業のカタログ、webコンテンツなど多岐にわたり編集・執筆を手掛ける青野さんに、前編ではこれまでなかなか語られてこなかった幼少期から、初めての出版物の話まで伺った。後編では、お昼休憩を挟みつつ、1992年に『Bar-f-Out!』を創刊した大事な話からスタート。ここでの表現のジレンマが同誌の誕生へと繋がる、避けては通れない話なのだ。

「『Bar-f-Out!』では、DJやライブで来日したミュージシャン、いわゆる『渋谷系』と呼ばれる人たちの取材を中心に、雑誌の編集部を訪ねてみたりしましたね。それまで古いフレンチポップやソフトロックの音源を現代の感覚で再解釈することは、あんまりなかったと思います。一方で、ソウルやファンクやジャズを現代的に解釈する『レア・グルーヴ』とか、レコード会社が昔のジャズを再発する流れもありました。今でいうシティポップ的な感じです。そういう価値が定着したのが’90年代ですね」

アンダーグラウンドで多様な音楽シーンが生まれた’90年代は、バブルが崩壊し、〈Apple〉 社のmacが日本でも徐々に普及。混乱と活気が入り混じるエネルギッシュな時代の中で、出版業界でも大きな地殻変動が起きた。コンピューターの中でデザインすることができるようになり、制作費が安価で済むようになったのだ。

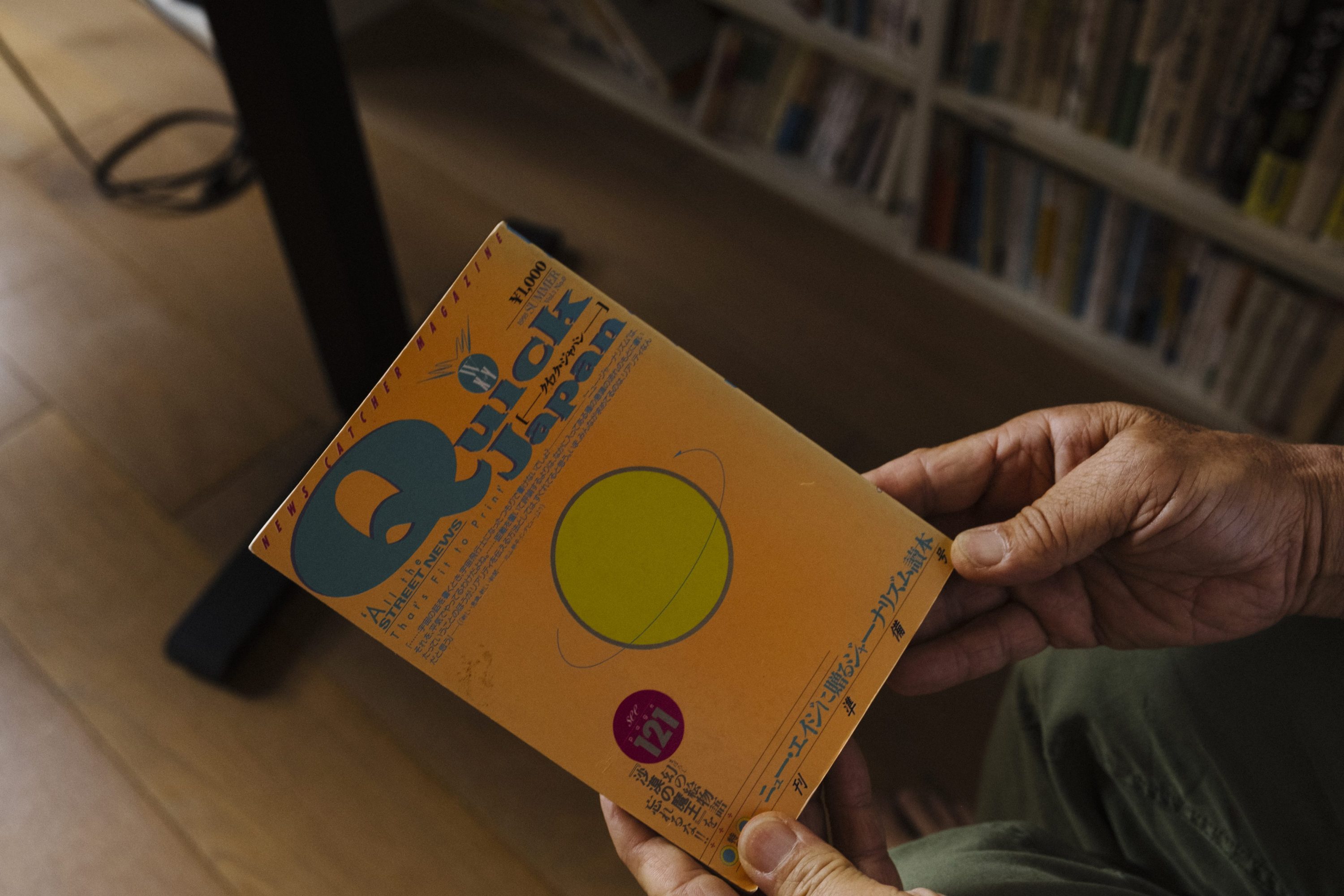

「おかげで個人で作る人が増えました。当時それまで大手出版社だとせこいことを記事にできなかったけれど、自分の好きなものを取材して出したいことを出す、というムーブメントが始まって。例えば赤田祐一さんが編集した『ニュー・エイジに贈るジャーナリズム讀本』。かつての『机9文字事件』(世田谷の中学校の校庭に突如机と椅子がアラビア数字の9の形状に並べられた珍事件)の犯人に会いに行くルポとか、普通の会社ではくだらなすぎて載せられないものを出せるようになったんです。やっぱり面白いんですよ、読んでいて。真実がそこにあるっていうか。こういう世界じゃないと書けないことがあるから、自分らはそれを取材して出したかったんです。大人に反抗ってわけじゃないけど、自分たちなりの真実を」

インディーズで表現を試みる若者たちの気概に溢れた時代。音楽をきっかけとした渋谷発のアクションは徐々に全国へ広がった。そして、レコードからCDへと媒体が移り変わった頃でもある。時代の流れをしっかり掴んだ『Bar-f-Out!』はレコード屋やタワーレコードなど音楽業界の広告が入りようになり、これまで自費で捻出していた経営も上り調子に。しかし。

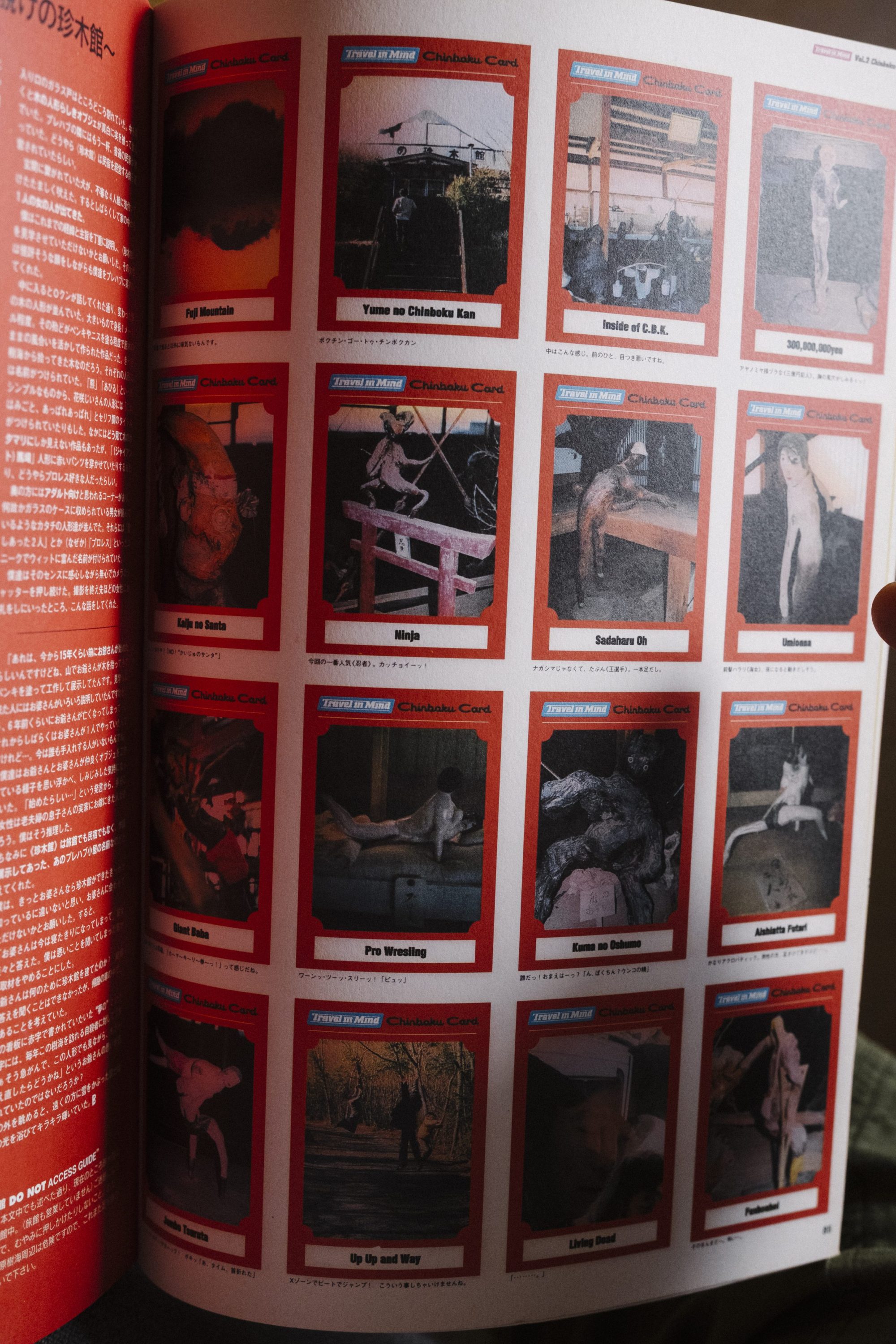

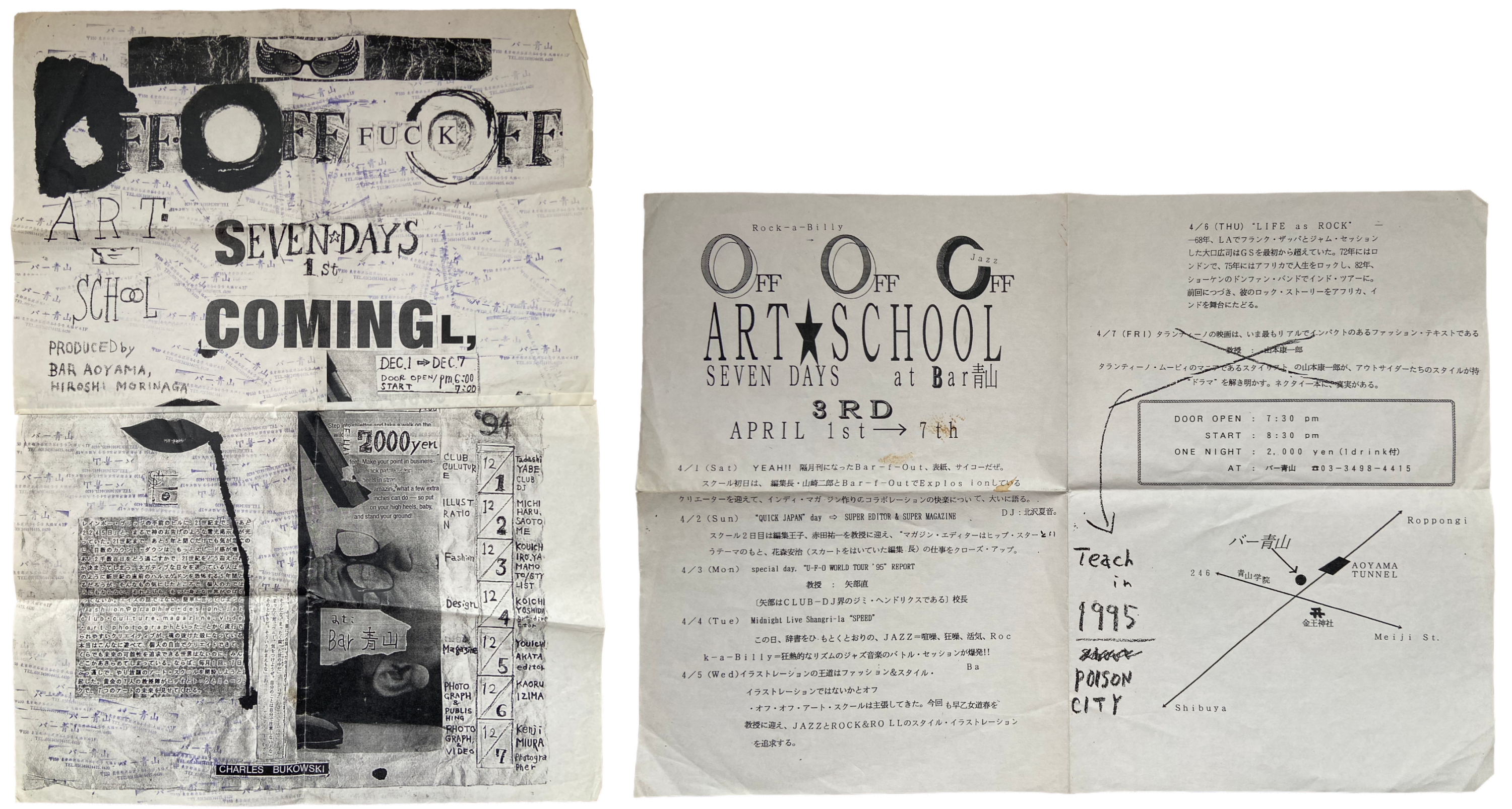

「広告が入ってくると、巻頭のクライアントの意向に沿った中身になるわけで。まあ、こっちもお金を貰っているわけだけど、自分はそういうプロモーション的なことが面白くないから、自分でハンドリングができる記事をやっていました。例えば、当時やっていたのが連載企画『トラベル・イン・マインド』。富士山の麓で、落ちている木を適当にペイントして博物館みたいな施設を作った親父がいたので、その人を取材するという内容です。他にも、尊敬している編集者・森永博志さんが校長となって〈バー青山〉で開催した『OFF OFF OFFアートスクール』の授業内容を原稿にしたり」

『ドロップアウトのえらいひと』で知られる森永博志さんが校長を務めた実験的教育クラブ。第一期目の講師は、デザイナーの吉田康一さん、『POPEYE』の大先輩でありスタイリストの山本康一郎さん、編集者の林文浩さんと錚々たる方々。森永氏のオフィシャルサイトによると、「DJ、ROCK、FASHION、PHOTOGRAPH、ILLUSTRATION……と教科をもうけた」と書かれてある。

生活者と同じ目線で。ニック・ワプリントンとの出会い。

メジャーになっていくと、本来目指していたはずの「自由に作る」ことができなくなるのは何も雑誌に限った話ではない。たとえその媒体のメインコンテンツではなくても、発想を大事に、自分が楽しいと思うことをやってもいい。青野さんは当時アートディレクターだった角田純さんとロンドンのファッション特集を打ち出したり、〈ビームス〉と別冊を作ったりと、本誌のB面の制作を続けた。後者での体験が大きな転機だったとか。

「『POPEYE』や『Olive』の元スタッフライターさんと一緒に、パリ市内のホテルに約3週間滞在して、DJや〈BLESS〉のデザイナー、雑誌『Purple』や『SELFSERVICE』のエディターなどを取材したのですが、海外に長期滞在しながら取材を続けることがめっちゃ楽しくて。パッと取材して帰ってくるだけでは見えない町のスッピンの“まぬけ”な部分、ローカルな顔が見えてくる。例えばレイヴ・パーティをオーガナイズする若者に声をかけると、汚ない部屋に案内されて、酒を酌み交わしながら話を聞く。高校生のおしゃれな子に話を聞いたら、意外と普通の悩みを抱えている。生活者と同じ目線で話をするうちに、それぞれ暮らしている国は違っても、自分らと同じような考えのもと、ものづくりに向き合っていることがわかってきたんですね」

翌年にはロンドン版を制作。今度は2週間ほど滞在して、雑誌『Dazed & Confused』の編集部員とファッション撮影も行った。すると、帰国後に彼らから「今度日本にカメラマンが1ヶ月ぐらい行くから、ちょっと面倒見てくれよ」と相談があったという。

「それがイギリス人のカメラマンのニック・ワプリントンで。東京を案内するうちに仲良くなったんです。まあ、その頃は海外の人に街をアテンドすることをよくやっていたんですよ」

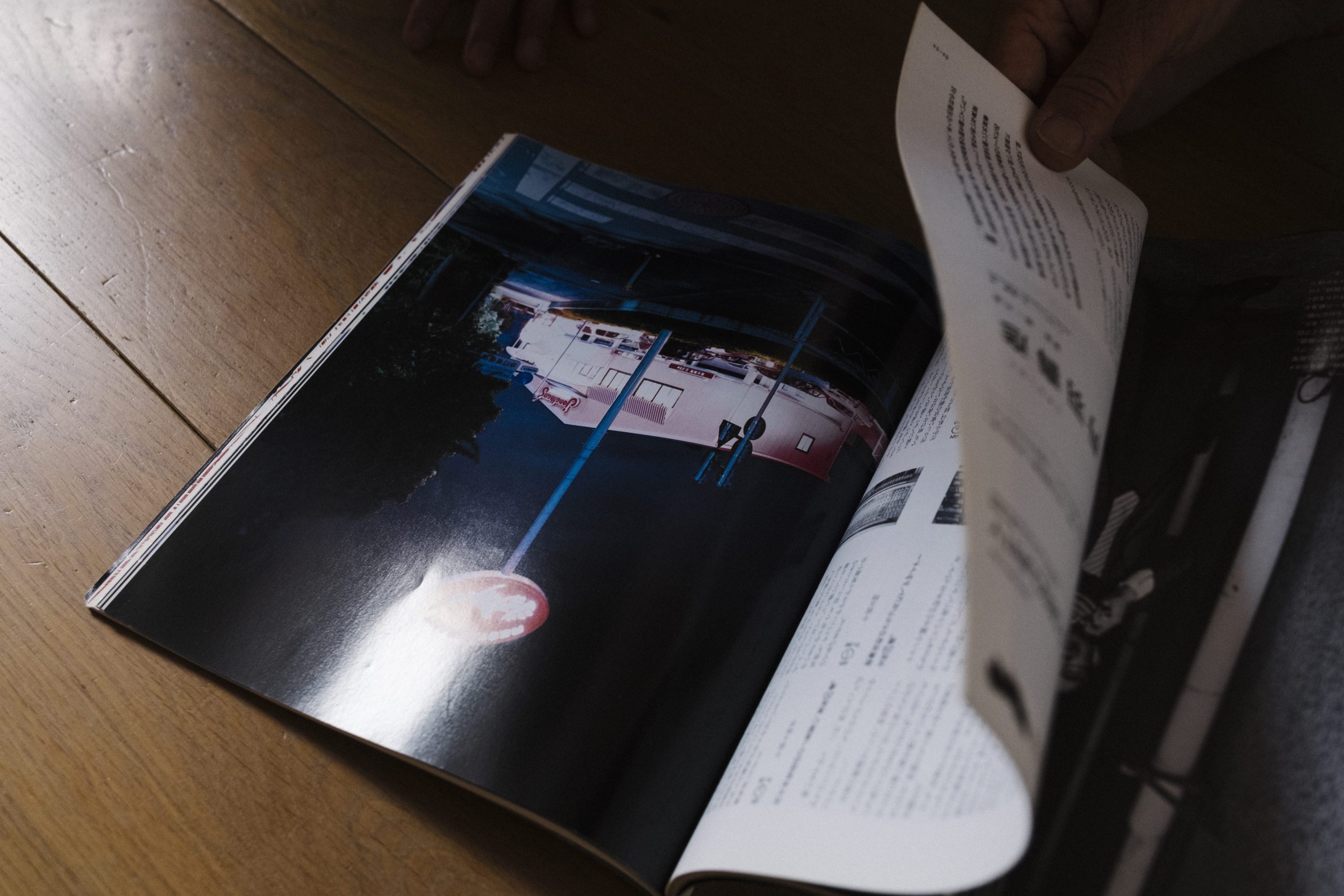

ニック・ワプリントンは、ロンドンとニューヨークを拠点にドキュメンタリー写真を撮り続ける写真家。1991年のデビュー作「Living Room」以降、アートシーンの第一線で活躍し、1997年に出版された4冊目「Sa-fety In Numbers」こそ、この時に青野さんが協力をした写真集だ。東京、ロサンゼルス、ニューヨーク、ロンドンの4都市を旅しながら撮影された200ページに及ぶ大作で、各都市の風景と若者たちのありのままの姿、現実の数々が収められている。「街に溶け込み、生活者の視線をもってして目の前の出来事を切り取る」スタイルは、それらの表情の奥に隠された様々な社会問題までも写した。

スペクタルな光景をありのまま伝えていいじゃないか。

この出会いが自身のジャーナリズム観の形成に拍車をかけることになった。いよいよ『SPECTATOR』創刊へと繋がっていく。

「30歳前後だったかな……親しくなったニックに招かれてイギリスに2か月ほど滞在した際に、グラストンベリー・フェスティバルに行ったんです。これが、でかい牧場で開催される濃いイベントで。今は商業っぽくなっちゃっいましたが、当時はヒッピー色も残っていて。見渡すと、不良の若者やニューエイジ・トラベラーと言われる人たちがどんちゃん騒いでいる。『こんな世界あるんだ』と衝撃でしたね。こうした日本で知られていないカルチャーは他の国にもあるかもしれないし、自分たちのレポートを通じて読者が自分の生き方を見つめ直すきっかけになれば……そんな想いで始めたのが『SPECTATOR』です」

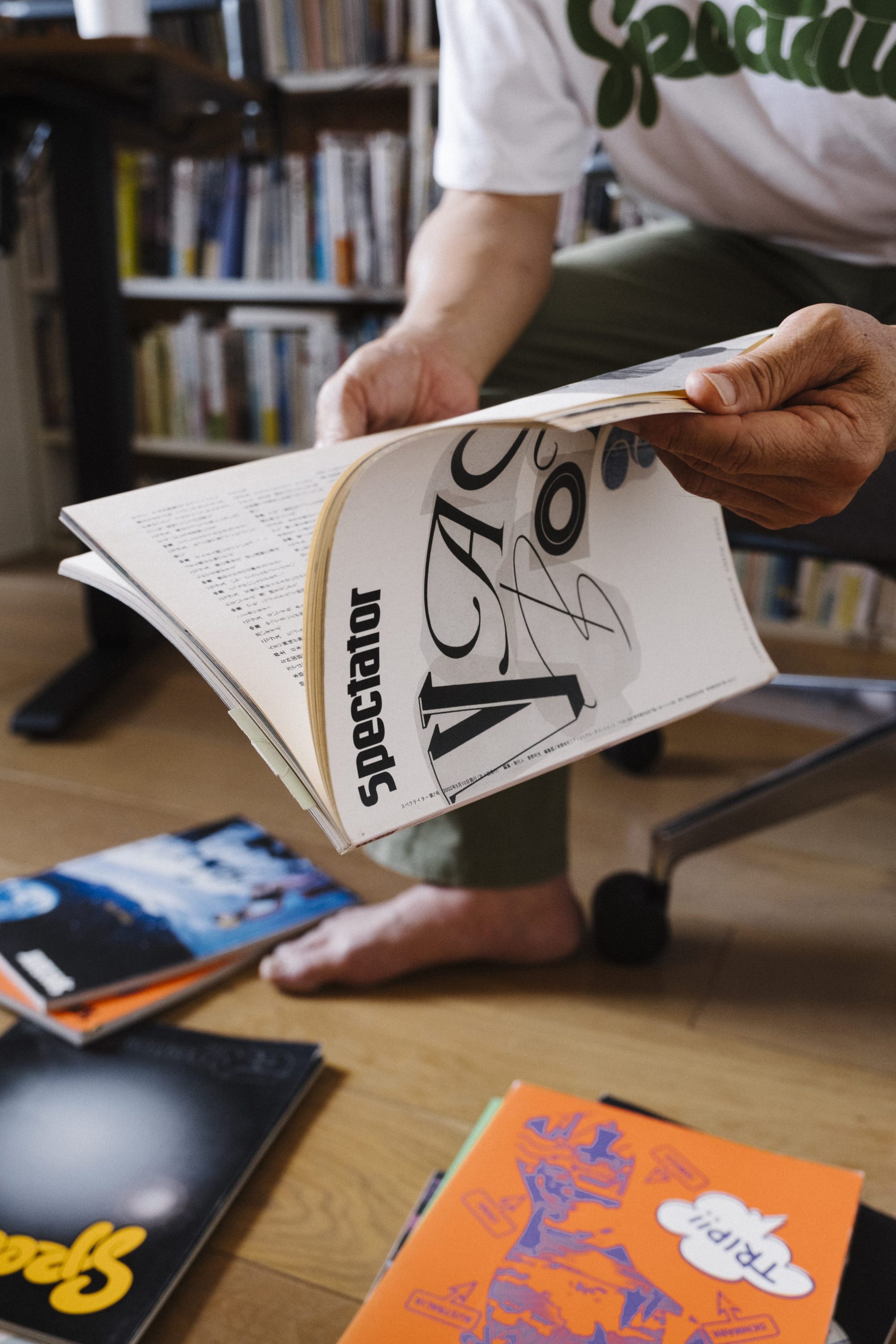

そもそもSPECTATORという言葉の意味は見物人/観客を指す。でも、当然それだけではない。またしても幾つものレイヤーで文化的興味が込められていた。

「実はもともと、ジャーナリストのハンター・S・トンプソンが、昔フロリダの空軍新聞の記者をしていたときに連載していたコラムの名前です。かつてトンプソンがライターだった伝説のロック雑誌『ローリング・ストーン』の興亡を描いた本『ローリング・ストーン風雲録』にそう書いてあって。音の響きがいいじゃんってことで候補に挙がりました。で、もちろん見物人の意味も持つので、グラストンベリー・フェスティバルを見た時に体感したような『スペクタクル=壮大な景色』を探しに行きたい自分らの報道精神とフィットするなって。それで決めました」

※ハンター・S・トンプソンはアメリカのロック雑誌『ローリング・ストーン』の誌面を通してジャーナリズムの再定義に尽力した伝説の書き手。1971年に発表された代表作『ラスベガスをやっつけろ』は1998年に映画化され、2005年に亡くなった。そのムチャクチャで先鋭的なスタイルの文章と生き方は、「ゴンゾー(=荒くれ者)・ジャーナリズム」と言われている。

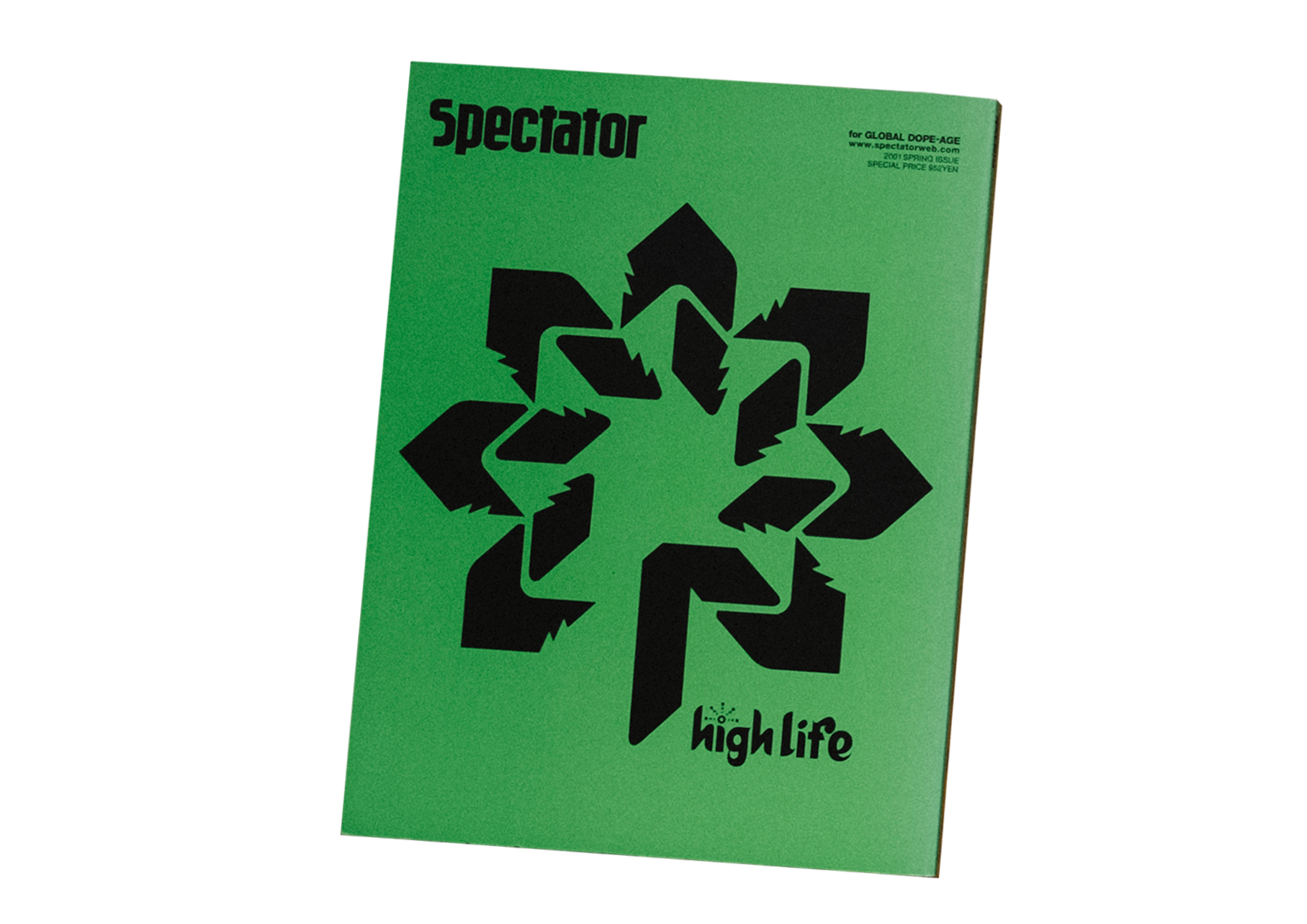

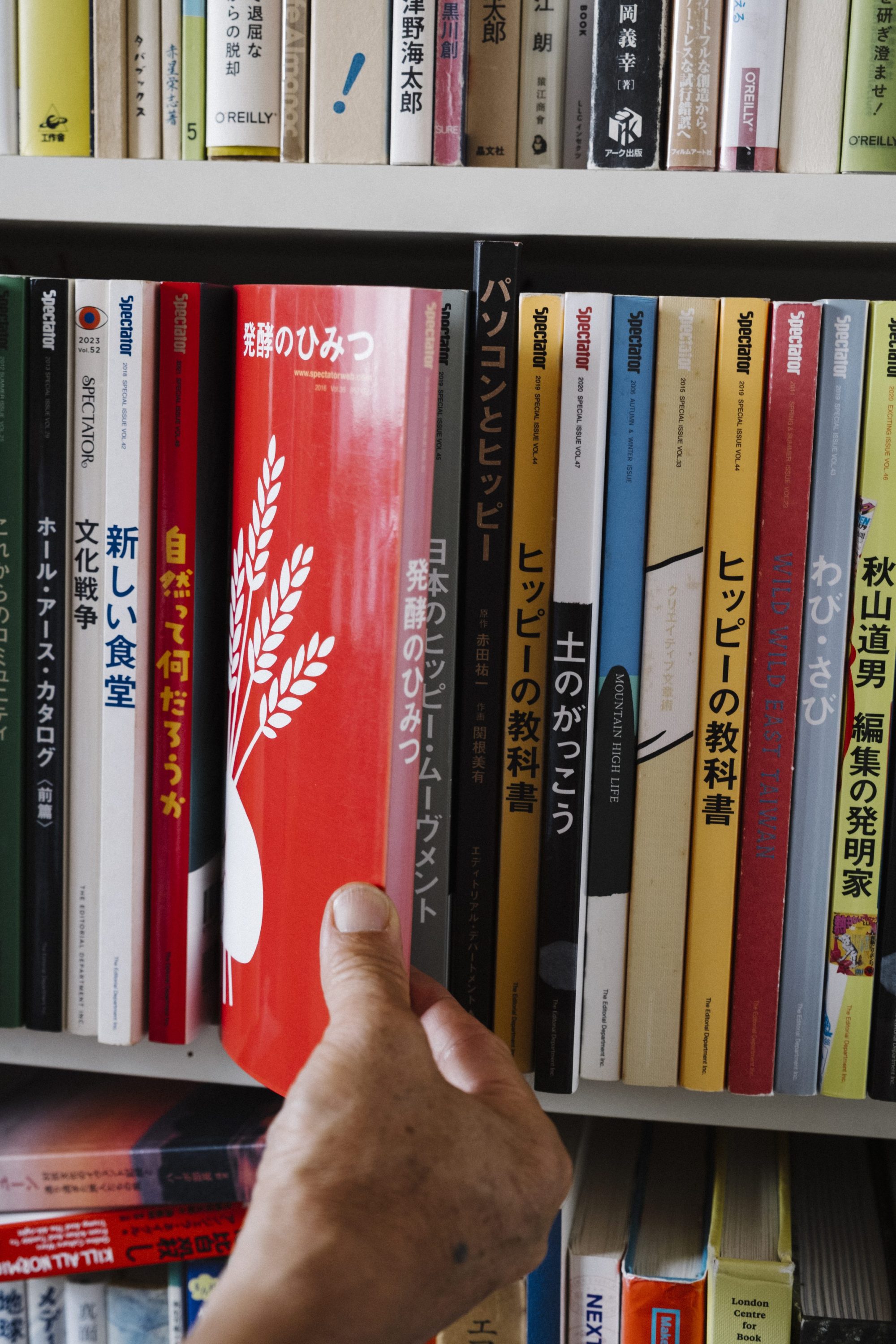

創刊号から12号目まで。左から、Vol.1 特集「ALT LIFE(オルタライフ~新しい価値観 新しい生活)」、Vol.2 特集 「EX-Generation(エクストリーム・ジェネレーション)」、Vol.3 特集「個人旅行って何だ?」、Vol.4 特集「LIVE IN TOKYO 2000」。2段目左から、Vol.5 特集「HIGH LIFE ハイライフでいこう!」、 Vol.6 特集「LOVE & PEACE レイヴ・パーティと平和のためのピース」、Vol.7 特集「VAGABOND! 放浪旅のススメ」、Vol.8 特集「NOWHERE」。3段目左から、Vol.9 特集「音楽とエロの穴」、Vol.10 特集「TRIP!!」、Vol.11 特集「Free Freedom」、Vol.12 特集「Rebel Music Jamboree」。

そうして1999年に誕生した『SPECTATOR』は今年で26年目となる。聞けば、4号目までは以前の会社で作っていたけれど、2001年に方向性の違いから独立。営業担当だった釣巻秀嗣さんと2人で、300万円を元手に有限会社『エディトリアル・デパートメント』を設立した。事務所は千駄ヶ谷のワンルームマンションだった。

「お金もかけられないから、床にパソコンを置いてスタートしましたね。で、何をやる? どうする? ってネタを考えていながらも、部屋でうだうだしていて。印刷代含めて300万しかないから売らないといけないけど、次の日もそんな調子で。お金もだんだん無くなってきたし、どこか海外取材するしかねえよってことで、格安航空券でオランダとモロッコに出かけていって、旅先での体験を飾らない言葉で記事にしたら、それが売れたわけです」

その5号目の特集が「HIGH LIFE ハイライフでいこう!」だ。新たにリスタートした2001年の5月に発売。この号が発売後すぐに完売したことで、青野さんは「対象に深く入り込み、そこで体験したことを飾らない言葉で再現する主観的なジャーナリズムが求められている」と確信し、トラベルライティングの要素を強めていくことになる。ちなみに、この号の表紙のデザインは、かつて2012年から2019年まで『POPEYE』でアートディレクターを務めた前田晃伸さんで、ちょうどその頃、当時知る人ぞ知る存在だったデザイン集団〈イルドーザー〉に加入した初仕事として、このマークを作ったらしい。並べてみてわかるように、判型は少し小ぶりのA4判に。中身も活字が増えた。

創作と、自分たちの真実と、表現者が育って欲しい気持ちと。

一方で、前4号まではたっぷりの写真をメインに構成されている。どうしてだろう?

「やっぱり写真家って、どこから見るかという自分の視点で勝負する仕事だから、初めはそれをフィーチャーしたかったんです。フォトグラファー的な感性で、世の中を見るというか。同じ対象でも切り取り方によって、全然違うものになったりする。そこにはもちろん思想も必要だし、表現の技術も必要。田附(勝)もそうだけど、この頃誌面に出てくれていた写真家は若くて別にお金も持ってなかったし、成功しているやつなんていないけど、カメラ1本で勝負していく、自分の世界を作っていこうとするヤル気満々な人たちで。さっきのローリング・ストーンも、鉛筆1本で自分を出して勝負していくっていうさ、『SPECTATOR』はそういうものが集まる“梁山泊”みたいなイメージを持っていました。だから自分の中では、いろんな視点のカメラマンとか変なやつらが、いっぱいワサワサしている感じが理想で」

クレジットに名を連ねるのはニック・ワプリントン、田附勝さん、大森克己さん、グレート・ザ・歌舞伎町さん、斉藤圭吾さんなどなど、今や大御所の方ばかり。『SPECTATOR』は、それぞれ若かりし頃に、自分なりの視点で撮った写真を世間に問いかける表現の場でもあったわけだ。

「そうですね。もとを辿ると、自分はニュー・カラー(’80年代のアメリカで広がった芸術写真の新潮流)も好きだけど、ソーシャル・ランドスケープ系(’60年代アメリカで発展した写真の潮流)の写真家が好きだったんです。リー・フリードランダーとかギャリー・ウィノグランドとかブルース・デヴィッドソンとか。要するに、社会に暮らす人々や風景を広角気味のレンズでドラマチックに撮っていくみたいな。社会ってのは例えば、なんつうのかな……アメリカの貧しい人たちや黒人とか。写真を通して世の中のことを知れるし、表現もある。写真雑誌ってわけじゃないんだけど、そういうところに力を置いてやりたいなって気持ちがあったんです」

この頃はフィルムの時代。「撮影したデータをコンピューターで調整して渡す」というデジカメが主流の今と違って、都度プリントするから材料費がマストでかかる。プロモーション的なことを避ける鋭い作り方だと、なおのこと大変だったに違いない。

「謝礼も少し払っていたので、結構かかっていましたね。でも、そういうことをやらないと世の中に残らないっていうか、やる必要があると思ってたんです。社長&編集長だし、作るのが好きなので、バンバンやってみたいことをやっていて。毎号紙も違うし、特殊印刷とかもするし、ロゴも変える。当然結果を出さないといけない責任はありますけど、でもその時の気分に合わせて変えた方が楽しいじゃないですか。まあ、そういう創造意欲と自分たちの真実を伝えたい意欲、あとみんなのサポートというか、表現者が育っていってほしい意欲など、いろんなものをぶっこんで練ってますよ」

『SPECTATOR』は自分の表現を第一に作るものじゃない。それこそが青野さんのモノづくりへの向き合い方の神髄である。

「自分は本当にあくまで裏方で、自分の表現って感じはないですね。みんなで作って、みんなで分配する、原始共産主義です(笑)。DJの修行をやってたときからそうで、前に出る人はいるけど、本来はBGM係というか、みんなをダンスさせる役目なわけで。なんかこうね、チークダンスでイチャイチャしてるやつのためにレコードをかけるっていうか。ドリフのセットを作る人や大道具さんと一緒で、別に名前が出なくていいし、できたもので皆さん楽しんでくださいって感じですね。カメラマンもデザイナーだってそうじゃないですか? 作品で震えさせてくださいって。今はなんか世の中がまずキャラありきみたいな流れかもしれないけど、自分は作品が全てだと思っていて。まあ、自分がそういう時代の人なのかもしれないですけど」

「読み終わると、深い旅から帰ってきた気分になる」。写真から文字へ。

先に書いたとおり、本をリサイズした5号目。続く12号目からは、さらにガラリと変わり、より小さくB5判へとシフトしていくことになる。筆者が学生の頃から今までリアルタイムで読んでいる、雑誌と本の間のような絶妙な大きさだ。どーんと見開きで写真をメインに魅せるのではなく、グッと活字が増え、1回の取材につき大体16ページほどで構成されている。曰く「伝える方法」が方向転換した変わり目だったとか。

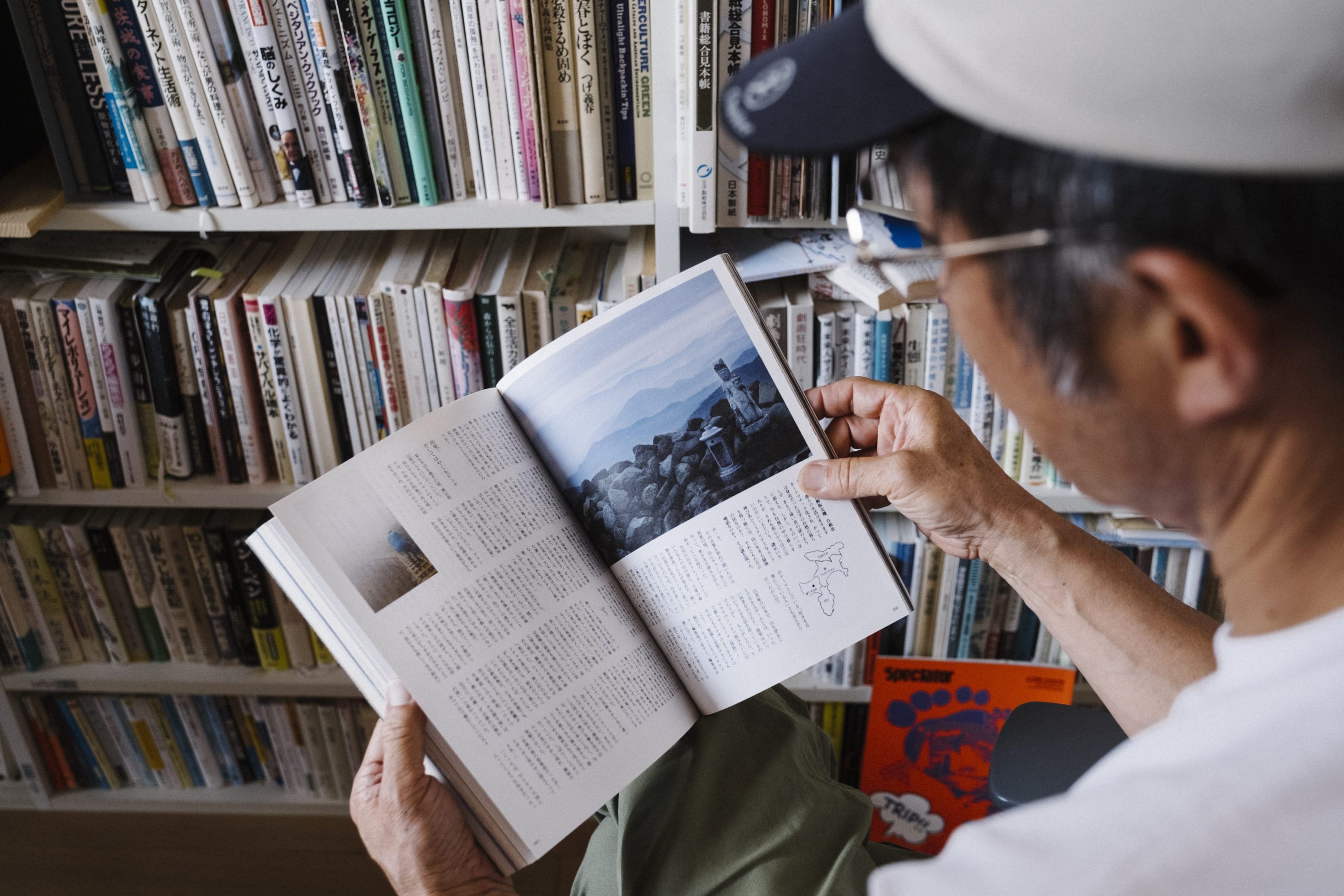

「テキストの量を増やした方が、より深く面白く伝えられるんじゃないかと思ったんです。インタビュー記事で3000字〜4000字とかだと、やっぱり表面的なことしか伝えられないけど、2万字とか超えると、結構その人の生き様なり考え方なりを出さざるを得なくなってくるから深い話になるんですよね。で、その深さの方に興味が行くと、文字をいっぱい入れられる箱があった方がいいよねってことで、B5型がちょうどいいなと。『SPECTATOR』のインタビューだと、せいぜい1万以上はないと面白くないかなと思っています。インタビューに限らず、例えば歩荷(ぼっか)という丹沢で山登りをしながら荷物を運ぶおじさんに迫る男の体験記とか、『別冊宝島』のハンター・トンプソンが書いてるノンフィクションの原稿とか。読むだけでトリップ感といいますか……なんか深いとこまで旅をして帰ってきたみたいな実感があるんですよね」

視点が変わったのは、これまで取材を通して、アメリカの西海岸・東海岸はもちろん、タイ、イギリス、オランダ、アラスカ、インド、メキシコなどなど、各地を約1ヶ月滞在するディープな旅をしてきたからこそ。「伝える方法」が変われば、特集も如実に変わるものだ。

「もちろんまだ足を踏み入れていない国は全然ありますが、随分と色々なところに行ったなと。すると、興味が人の頭の中や精神とかに向いてきたんです。例えば特集「発酵のひみつ」(上の写真)も発酵食品の紹介っていうより、発酵を生活に取り入れてる人の人生に迫りたい気持ちで作っています。『その人のライフにちょっとお邪魔して、何かを拾って帰ってくる』感触なんですよね。人生に触れるというか、それがオモロイじゃんって。そんなコクがある人の人生を深く聞きたくなり、どんどん字数が増えて、特集も本のサイズも変わっていきました」

「隣に人が住んでて、街が成立している」。令和のオルタナティブを考える。

最後に! 創刊号で特集として打ち出した「オルタナティブ・ライフ」について触れて、このロングインタビューを締めくくりたい。青野さん、今どう思っていますか?

「メインがないから、相対的なオルタナティブがないんじゃないかなあと。小さい出版社やZineが増える社会になって、それはいいことかもしれないけど、オルタナティブではない気がしていて。かつてオルタナティブと言われる本や雑誌から考えたら、金額面でも本気で対抗しないとできない。お金がないとできないし、作らないと続かない。その中でオルタナティブにやるっていうことに、覚悟とは言わないけど背負うものが確かにあったんです。切羽詰まった時に人は何を聞いて、何を書いて、何を写真で撮るのか? そこに自分たちが追っている“真実”があるはずだと思うけど、今はブログやSNS、YouTubeで気軽に出せるから、そんな切羽詰まらないでも、明日すぐにできちゃったりしますよね。色んなことを言う人がいると思いますが、個人で活動する場(=オルタナティブのための状況)が成熟しちゃったから、気負う人がいなくなったのかもしれない。それが面白いのか、いいのかは難しいところですよね」

「もっと言うと、何でも発信できるから、個人主義みたいなところになるわけでしょう? SNSも含めて、自分が自分の中のものしか見えてないから、他のものが映らなくなり、他人の言葉が全く入らない世界が出来上がっている気がします。おかしな例えだけど、軽自動車のダッシュボードで揺れている「のほほん族」のオモチャをバカにしたり、アルファードに乗っているイカツい系の人たちをダセぇとシティボーイは笑っちゃったりすることあるじゃないですか。実際に乗ってみたら「アルファード、意外とアリかも……」ということもあるかもしれないのに。要は“隣に人が住んでて、街が成立してる”ことを、いかにリアルに想像できるか。切り捨てないで興味を持つことが大事なんじゃないですかね。体験を通しての実感がないと、今の世の中だとグラグラしちゃうじゃない。だから、他者の考えも自分の中にブランと吊るしたまま、取っておく。まあ、あまりにも社会が変わっているから、『SPECTATOR』もこれまでどおりの指針で純粋にやっていて良い感じではないのかもね、みたいな気持ちはちょっとあります。新しい次の何かを自分らの中に持たないといけない。楽しみでもあり大変でもあり。そういう感じですね、正直なところ」

あくなき好奇心を忘れずに、自分が知らない知を求めて正直に行き先を決める。その裏側には社会を冷静に見据える編集者としてのジャーナリズムが、どっしりと根を張って同居する。右や左や中立でもなく、別の視点を持って、令和の今をどう面白がり、皆んなでどうやって生きようか? 青野さんはこの星に点として光るストーリーを通して、そんなことを僕らに惜しみなく教えてくれているのだ。取材中、何度も「そうだよね」と平成生まれの筆者と同じ目線で言葉を返す姿は、失礼かもしれないけど、大先輩でありながら同じ世代のようにも思えた。ページをめくるがっしりとした力強い手がやけに胸に残っている。

プロフィール

青野利光

あおの・としみつ|1967年、茨城県生まれ。明治大学経済学部卒業後、1990年に主催したクラブイベントのフリーペーパー『プレス・クール・レジスタンス』を発行し、1992年に山崎二郎、北沢夏音と『Bar-f-Out!』を、1999年に『SPECTATOR』を創刊。2001年に有限会社エディトリアル・デパートメントを設立。雑誌、企業のカタログ、webコンテンツなど多岐にわたり編集・執筆を手掛ける。今年8月28日より、Vol.54「パンクの正体」が発売中!

関連記事

カルチャー

『SPECTATOR』発行人・青野利光さんが教えてくれた10冊の“ネタ本”。

青野利光さんの個人史。/番外編

2025年9月5日

カルチャー

「まぬけな自分たちなりの真実を」『SPECTATOR』発行人・青野利光さんの個人史。/前編

2025年9月3日

カルチャー

デザイナー・吉田昌平さんに聞く。これまでとこれからのデザインの話。/後編

『白い立体』10周年。吉田昌平さんロングインタビュー。

2025年3月4日

カルチャー

デザイナー・吉田昌平さんに聞く。これまでとこれからのデザインの話。/前編

『白い立体』10周年。デザイナー・吉田昌平さんロングインタビュー。

2025年3月4日

カルチャー

「私は新宿である」ヴィヴィアン佐藤さんロングインタビュー。/後編

「新宿ゴールデン街 秋祭り」開催間近の特別企画。読者プレゼントも!

2024年11月6日

カルチャー

「私は新宿である」ヴィヴィアン佐藤さんロングインタビュー。/前編

「新宿ゴールデン街 秋祭り」開催間近の特別企画。読者プレゼントも!

2024年11月6日