カルチャー

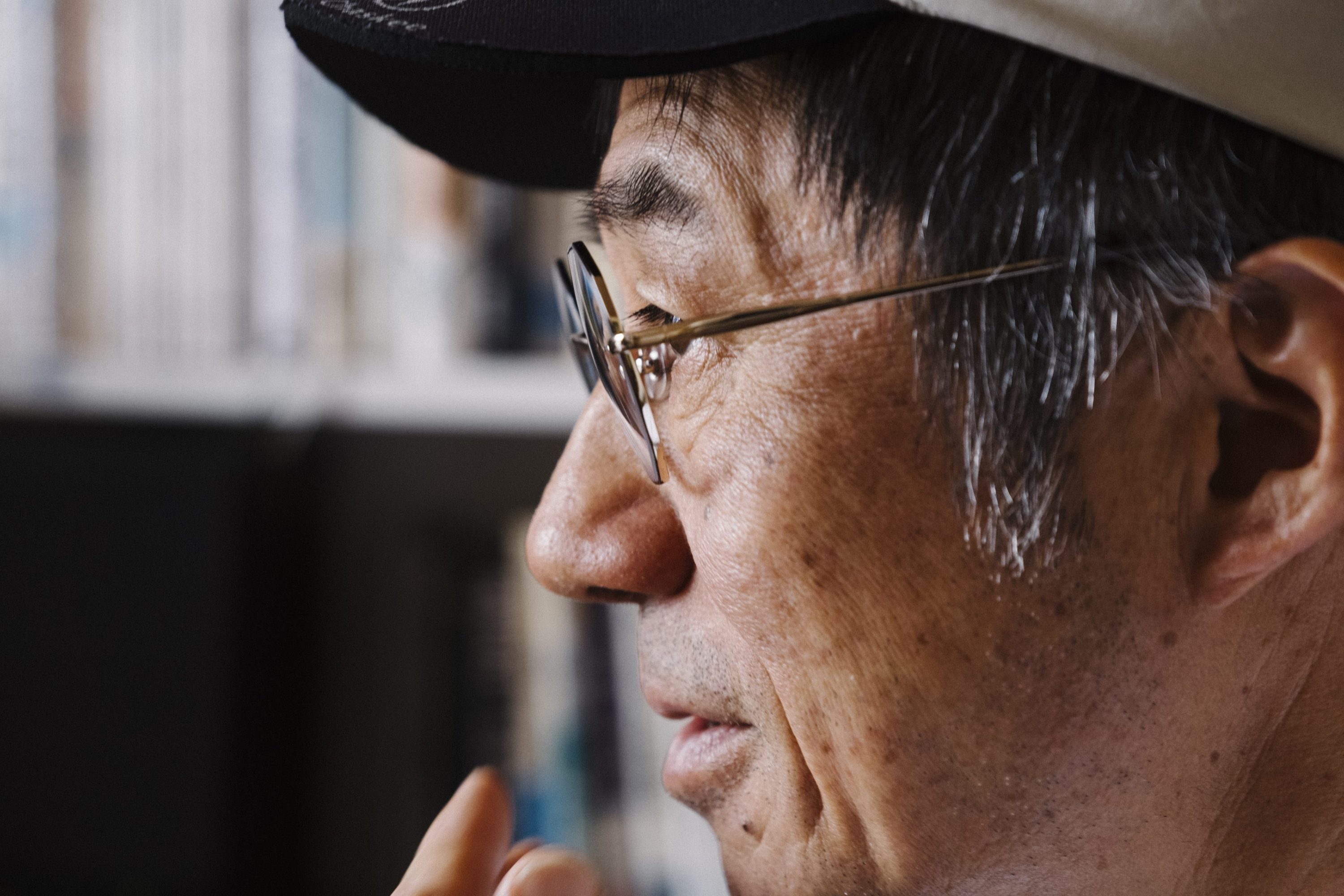

「まぬけな自分たちなりの真実を」『SPECTATOR』発行人・青野利光さんの個人史。/前編

本誌の長寿連載「二十歳のとき、何をしていたか?」を平成生まれの筆者自身にぶつけるならば、観光ビザを使ってアメリカを放浪したり、林に小屋を建てて暮らしてみたり、たまにレイヴ・パーティに参加して翌朝まで踊り続けたり。そう聞くと「社会の規格外の人ですね」と思うかもしれないけど、やり方は違えど「自由に生きたい」という願望は多くの人が持っているんじゃないだろうか。

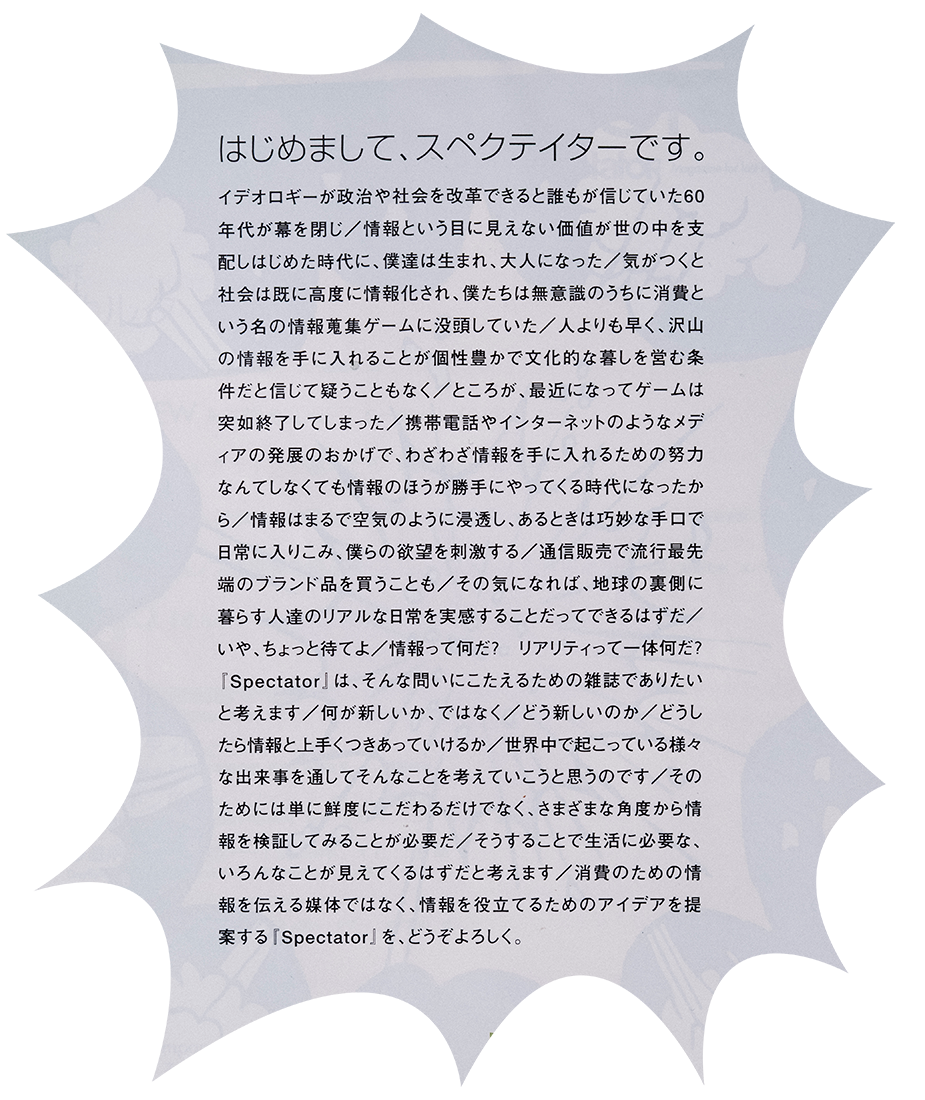

『SPECTATOR』を読んでいると、そんな放浪や自給の道、レイヴカルチャーへ誘い出してくれた原点であることを思い出す。大人の目の届かない場所にいる若者たちがどんなことを考えて、どういう風に楽しんでいるのか。メジャー誌が取り上げないことを自らの足を運び、体験したことが素直に綴られているこの媒体は、1999年に創刊してから現在54号まで続く、言わずと知れた名カルチャー誌。厳密に言えば、雑誌でも書籍でもないのかもしれない。もちろん初期の頃はリアルタイムで読んでいないけれど、創刊号「オルタ・ライフ〜新しい価値観 新しい生活」の巻頭に書かれた挨拶だけでも今見てもしびれる。

以来、編集長の青野利光さんの鋭い視点や洞察力に影響を受けているひとりだ。お会いしてみたかったんです、本当に。どんな人が、どういう想いで作っているのだろう。でも実際話すのは難しいだろうな……なんて思っていたら、POPEYE Webのシニアエディターであり写真家の田附勝さんは、2号目「エクストリーム・ジェネレーション」、続く「個人旅行って何だ?」など初期に参加していて親交があるという!

「会うのは久しぶり」という2人の再会にお邪魔させていただく形で、取材を申し込んだ。向かうは茨城県つくば市のアパートの一室。押入れや壁面いっぱいに仕舞われた膨大な資料が目を引く事務所で、まずは青野さんの幼少期からおそるおそる伺った。

雑誌、雑誌、雑誌。

小学5年生から、虚実入り混じる’70年代終わりに触れる。

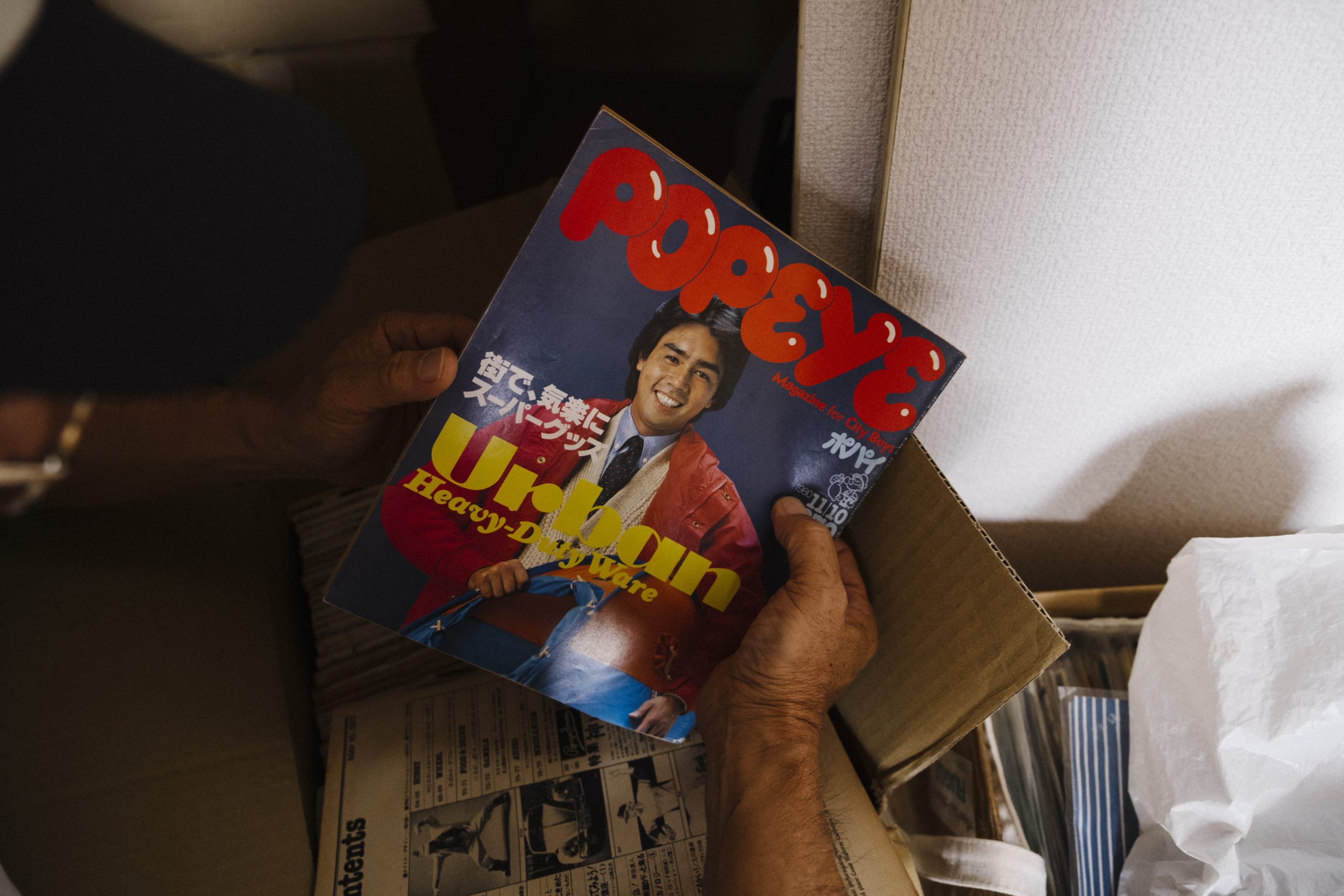

「1967年に茨城県の水戸市で生まれました。つくば市と並ぶ市街地だけど、父親が転勤族だったので関東のいろんな街で暮らしました。小学校の高学年のころは埼玉県の越谷市に住んでいて。東京も近いことから周りには都会的な友達がいましたね。そいつらと一緒に大人っぽいことに憧れて、小学校5年生から『POPEYE』を買ってましたよ。その頃ってインターネットもないから、他にも『アニメージュ』、『ポンプ』とか、『GALS LIFE』っていうヤンキーのお姉ちゃんが読む媒体とか、いろんな雑誌が出てきたんです。『熱中なんでもブック』、『噂の真相』もあったり。パンクっぽいの、ヤンキーっぽいの、大学マガジンなど、くだらねえのがいっぱいあったわけですよ」

’70年代は雑誌文化が一気に花開いた時代。そんな頃に青野さんは少年時代を過ごした。なんでも、親から給食費として貰ったお小遣いを半分抜き、そのお金で雑誌を買っていたとか。

「バイトできないし、子供ってそれしかないじゃない(笑)。周りのアーバンな面白いやつと一緒に、小学6年生のころは一緒に吉祥寺のロック喫茶に行ってみたりもして。そこには不良の兄貴みたいな人がいっぱい居ました。仕事は何やってたか分かんないけど、’70年代の終わりはゆるい若者たちが自由にしてた時代。景気も良かったと思うし、仕事もちょいちょいすれば稼げる。今はシビアっていうか、会社に一度入ったら辞められない空気があるけれど、どこかの旅館で短期で働いて、お小遣いを貯めて、それこそ放浪したり。皆んなぶらぶらしてさ、また仕事あるからとか言ってさ。今思うと、’70年代後半のヤングって道徳的にも結構適当ですよね。でも、そいつらが雑誌を作ってたんです。社会に溢れている人たちが就職をしないで適当な出版社に潜り込む。エロ本編集者とか。だからくだらない内容だし、それを見てる自分もくだらない。そんな人たちが誌面を見て、ウヘってやってたっていう生態系があったんです」

’80年代初頭に台頭したフォトジャーナリズムと編集に魅せられて。

’70年代終わりから’80年代にかけて、人によってニュアンスの違いがさまざまあるけれど、音楽でいうとセックス・ピストルズが解散した1978年1月17日でパンクが終わり、続くポストパンク、ニューウェーブムーブメントへと繋がっていく。パンクがすべてを破壊したあと、世界中を包んだ「なんでもあり」のムード。そこから生まれた先鋭的な印刷物に触れたのは、青野さんが中学生の頃だった。

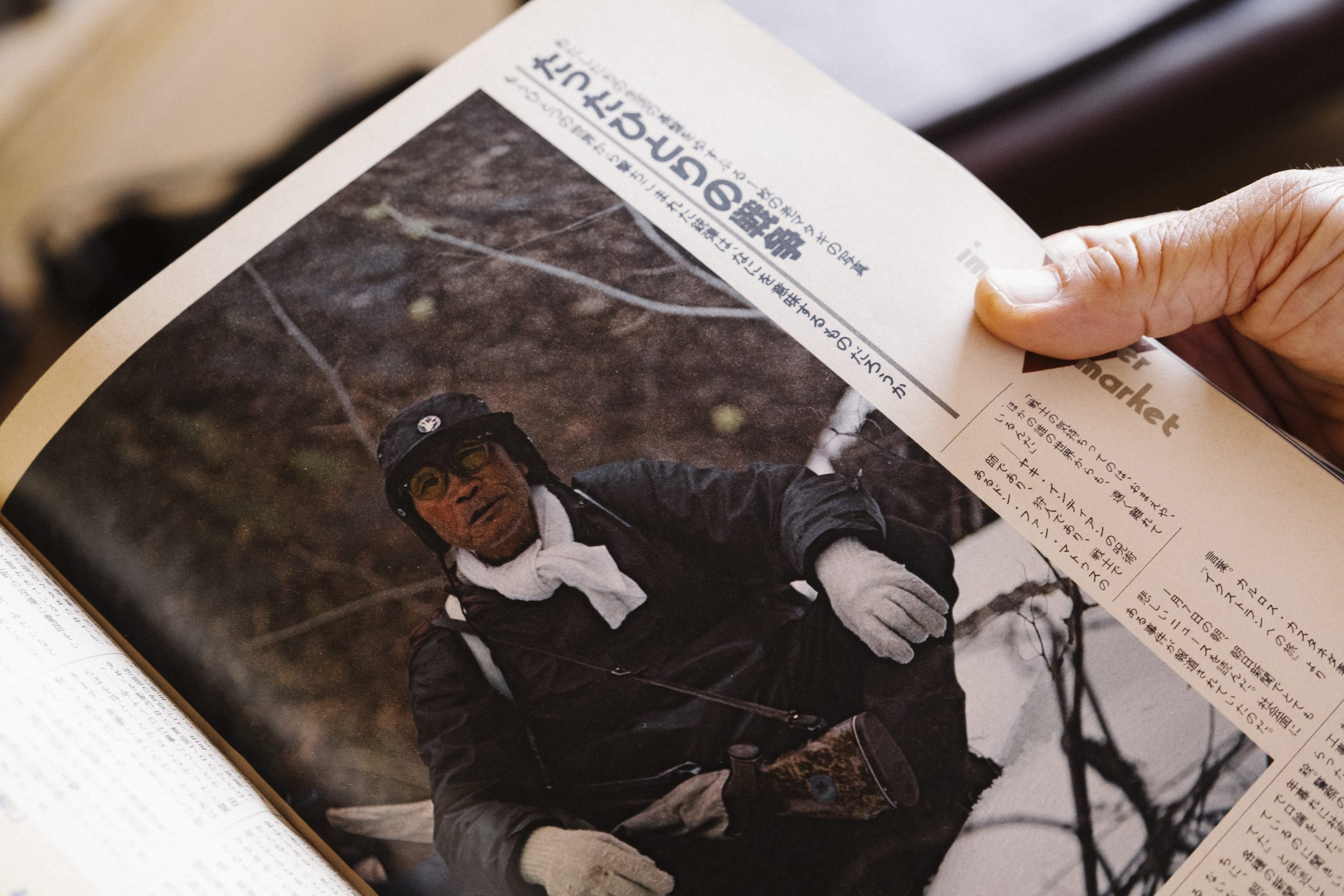

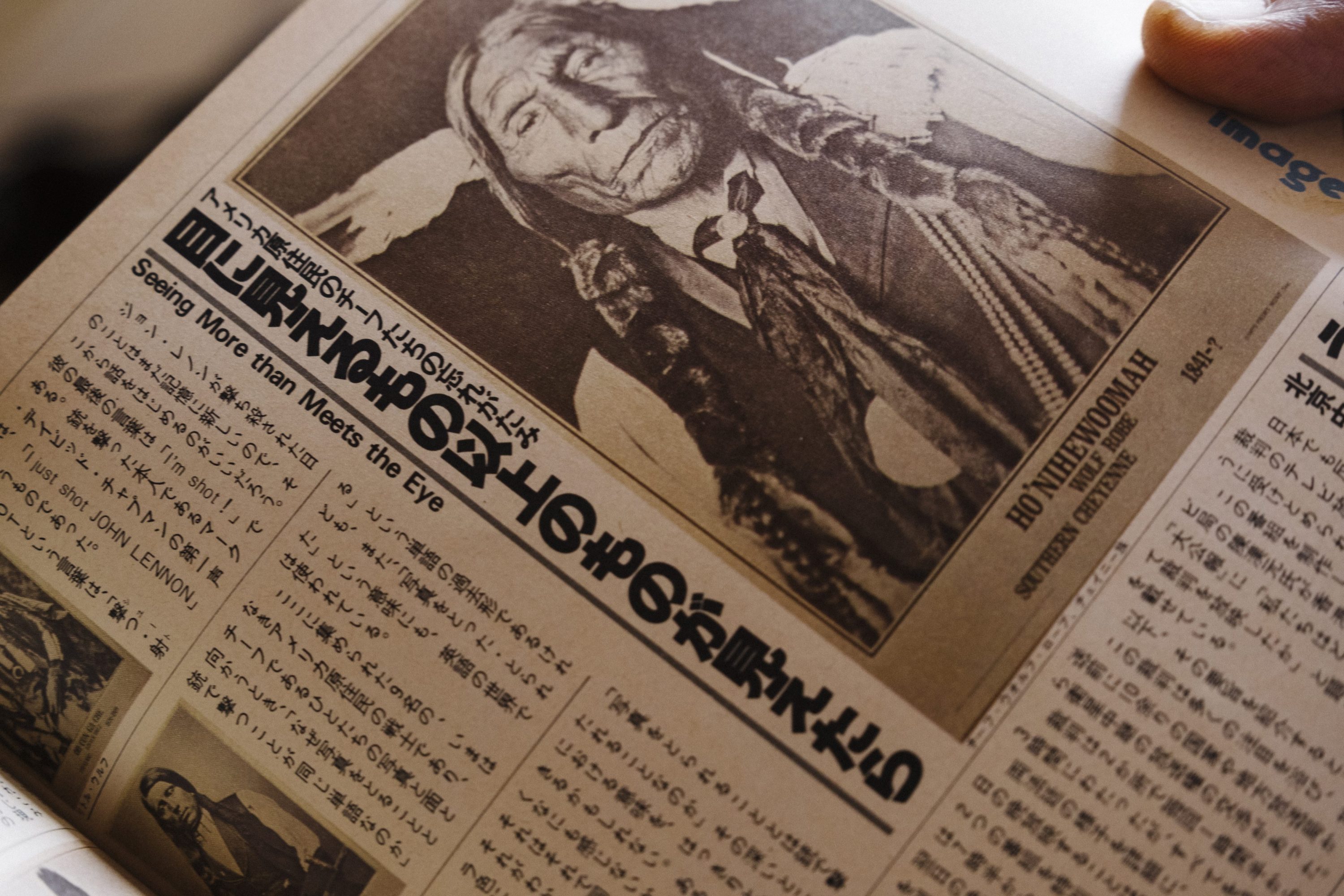

「例えば『写楽』っていう写真雑誌はヌード写真も載ってるけど、割と硬派だったんです。この頃はフォトジャーナリズムも元気だった時代。もちろんフィルムだし、カメラも35mm。写真やべえみたいな空気が世の中にあって、自分も’80年頃に雑誌を通してそれを見ていたんですよね。で、『写楽』に毎号連載されていた『イメージ・スーパー・マーケット』という雑誌内新聞のページのタイトルや添えられた言葉がまた格好いい(『宝島』の編集長だった北山耕平さんが編集している)。これは1981年に出された号で、マタギの人の取材記事が載っているんですが、冒頭で『戦士の気持ちってのは、おまえや、ほかの誰の世界からも、遠く離れているんだ』って、アメリカとメキシコの国境付近の砂漠に暮らしていたと言われるヤキ・インディアンの言葉を、いきなりマタギのおじさんにぶつけるわけです。別のページでも、見出しに『目に見える以上のものが見えたら』とか書かれていて、なんだそれ、痺れます。みたいな(笑)。でも熱いんよ、全部。一枚の写真を軸にいろいろな社会を切り取り、読み手に問題提起をしながらも、そこにはユーモアがあるというか」

小学館が発行元となり、1980年に創刊されたヴィジュアル月刊誌。「写楽」と書いて「しゃがく」と読む。写真家・篠山紀信による巻頭のグラビア写真をはじめ、ドキュメンタルな写真と記事によって構成されたフォトジャーナリズムの金字塔。コンセプトは「音を楽しむように写真を楽しもう」。判型はA4判。定価は390円。ちなみに表紙は糸井重里のパートナーであり、女優の樋口可南子。

『POPEYE』を小学校5年生で読み始め、中学生には『写楽』を。中でもコアなページに感激を覚える感性は早熟と呼ぶほかないのかもしれない。写真というものが気軽に何枚でも撮れないからこそ、現像後の一枚には写真家の眼差しがよりハッキリと表れていたのだろう。子供のように目を輝かせながら青野さんはこう続ける。

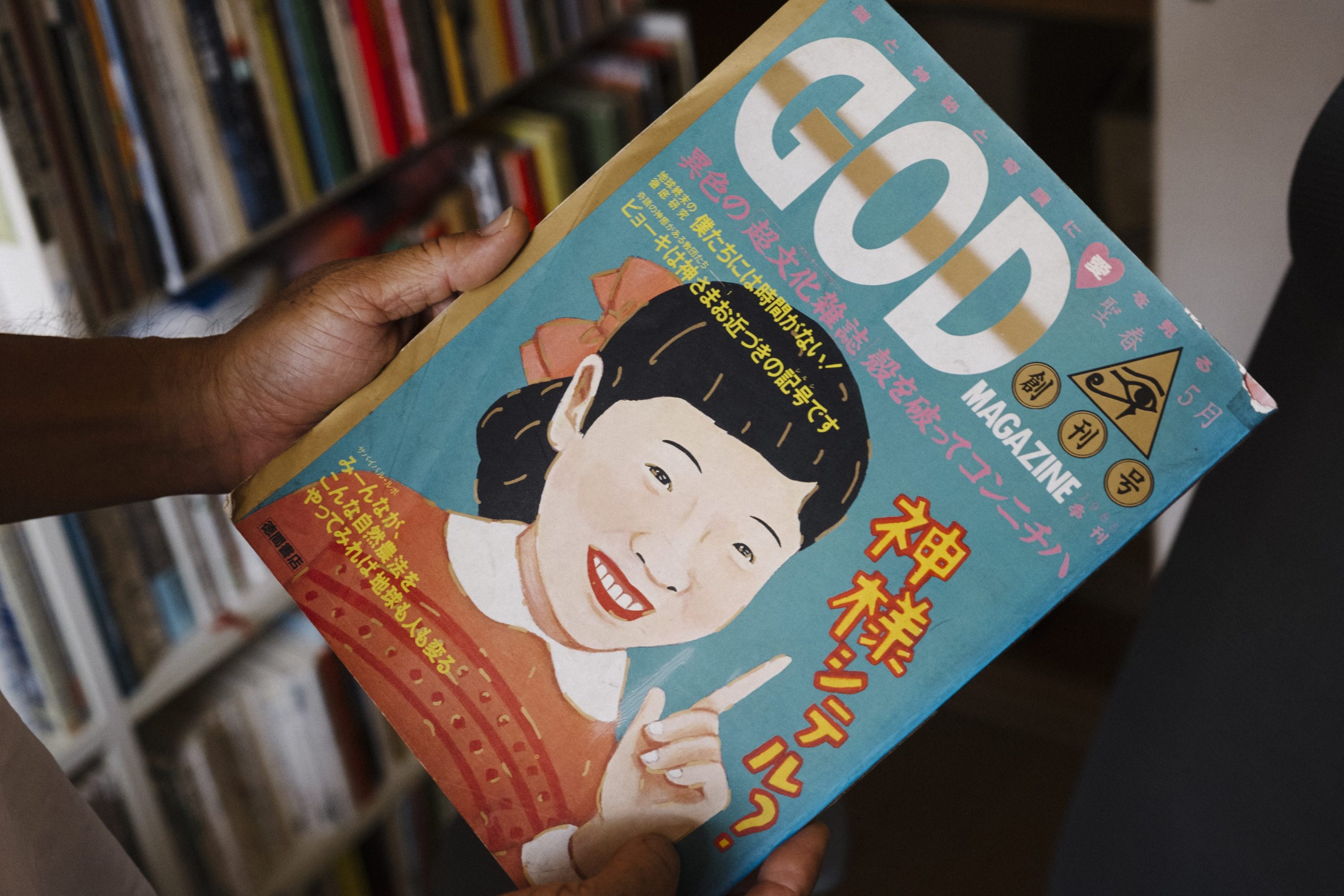

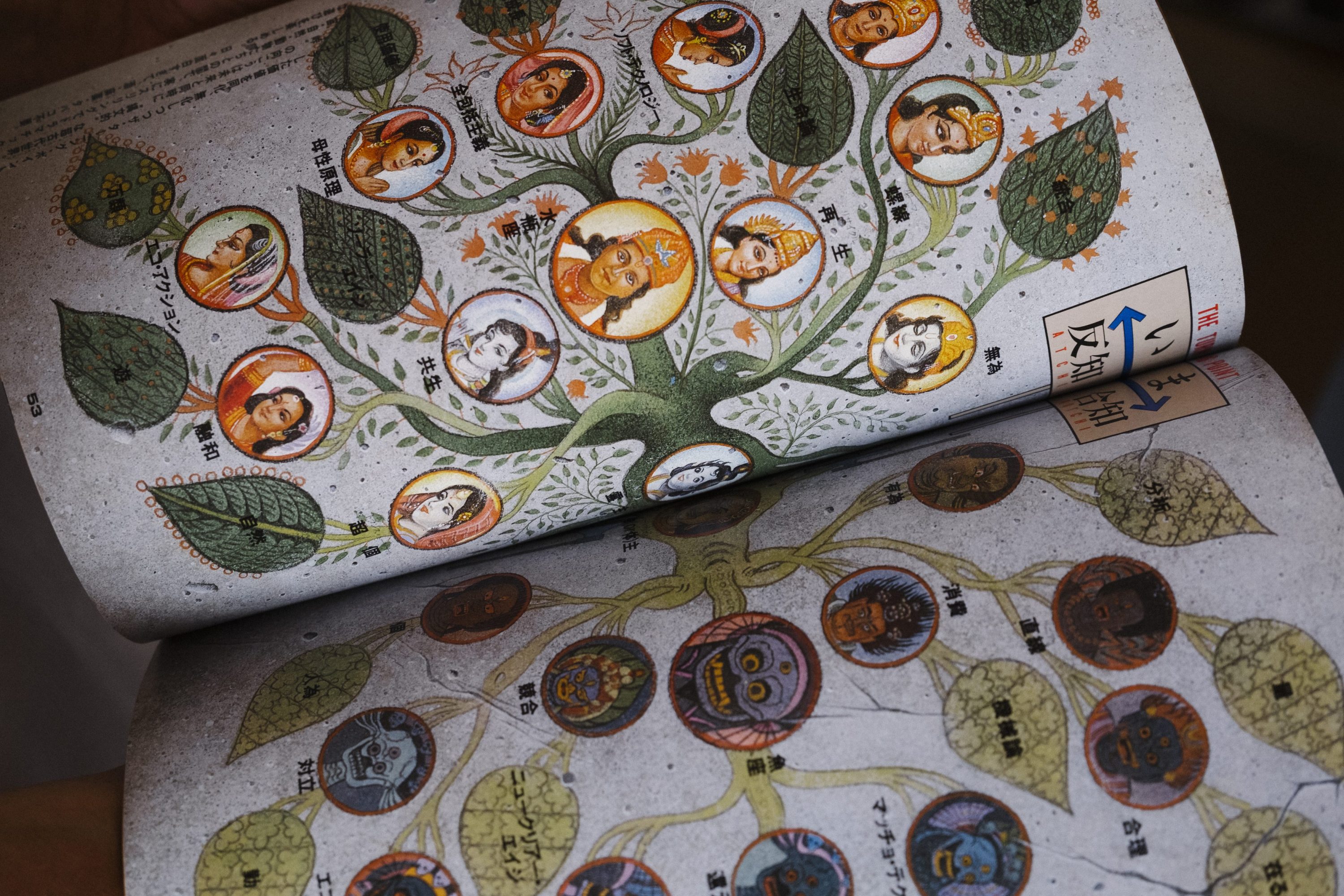

「1985年に創刊した『ゴッドマガジン』のことは知っていますか? これも北山耕平さんが関わっているんですが、超古代史や終末論を取り上げたりして、めっちゃニューエイジ。こんな感じで、’80年代の雑誌は面白いやつがいっぱいあったんです。それらを見て、雑誌すげえと思いましたね。本も日本の文学っていうほどちゃんとは読んでないけれど、適当にパラパラと読んでいました。片岡義男、村上春樹、村上龍とかゆるいやつを。雑誌と本を買って、FMラジオを聴いて、好きな曲をエアチェック(カセットテープにラジオの番組を録音すること)するのは、昭和の世代だとみんなやっていましたよ。振り返ると、’70〜’80年代はカルチャーのコンテンツがめっちゃ充実してたし、何やっても面白い感じで。だから、自分も雑誌を作りたいなって思っていましたね」

「謎と神秘と奇蹟に愛を見る」をテーマに1985年に刊行された『ゴッドマガジン』の創刊号。自己の内面探求や精神的な成長を求めるニューエイジ、超能力、神秘主義などスピリチュアル文化全般を広く取り上げた。

勉強は二の次。DJカルチャーへ没頭した青年時代。

雑誌を作りたい気持ちとは裏腹に、青野さんは現在暮らしている茨城県つくば市の近くの街にある、県内でも指折りの進学校へと進む。しかし、ちょうどその頃は、つくば市で国際科学技術博覧会・通称「つくば万博」が開催されたり、またヒップホップが日本に入ってきたアツい時でもある。街は賑わい、2つのレコードを繋いでミックスする「DJカルチャー」がアンダーグランドで徐々に市民権を得ている渦中。そこに青野さんはいた。

「つくば万博の影響で、田んぼだらけだったつくば市がバーンと弾けたんです。なので、もちろん勉強なんてするわけなく、高校に入った瞬間もう遊ぶわけで。そんな街が浮き足立つ最中に建てられたのが今はなき『エクセル』というディスコ。『マハラジャ』広島店から出向してきたスタッフがチーフDJをつとめるような、鏡張りのチャラチャラした大箱で、営業時間の後半はユーロビートで大盛り上がりするわけですが、早い時間にはヒップホップやブラック・コンテンポラリーがかかっていて音楽的な興味を満たしてくれたのでした。そんで、DJという存在はラジオかなんかで知っていたので、通う内に自分もやってみたい、と憧れるわけです。自分の家にはレコードプレイヤーが1台しかなかったのですが、友達が『エクセル』でウェイターとして働いていて、ここだったらDJ機材触れるよ、ということで、高校3年生の時に弟子入りしました。最初はミラーボールをダスター(おしぼり)で拭くことからスタートして、営業前の何時間かだけプレイさせてもらう。はじめてミキサーに触れた体験でしたね」

「まあ、こんな感じで勉強してないから、絶対大学入れないじゃないですか。結局一浪して、某私立大学の政治経済学部に入りました。一浪して私立って、どれだけ勉強もせずに遊び呆けていたんだって感じだけど、それくらい’80年代は楽しいことがいっぱいあったんですよ。音楽もそう。今はネットで気軽に情報を得られるけど、そういうところに行かないとDJも見えない。だからラジオも一生懸命聴いていたし、『POPEYE』もめっちゃ読む。そこで、やっぱりアフリカだ、ニューヨークだつって色んな世界の都市に行って取材とかしているのを見て、仕事で外国行って記事書けるとか最高じゃん、って思うじゃないですか? だから雑誌の世界で生きようみたいな気持ちは持っていたし、そのことしか考えてない。就職とかも考えていなかったですね」

1990年に青山の地下で放たれた

クールなフリーペーパー。

情報がいかに貴重で、まだ見ぬ世界の扉を開けてくれるラジオや雑誌もまたどんだけ面白い存在だっただろう。とはいえ、貪欲に面白いことを日々探し、ビビッときたら迷わずシーンに足を踏み入れることは、なかなかできることではない。しかも学生で、である。そんな好奇心の塊のような青野さんがはじめて世に出した出版物は何なのか?

紐解いてみると、’90年代に差し掛かろうとする大学3年生の頃に、かつて青山の『スパイラル』の地下にあったライブレストラン『CAY(カイ)』でバイトの日々を送るなかで出会ったひとりの方が大きく関係している。これが実は、『SPECTATOR』前に創刊した雑誌『Bar-f-Out!』を共に立ち上げることになる山崎二郎さんだった。

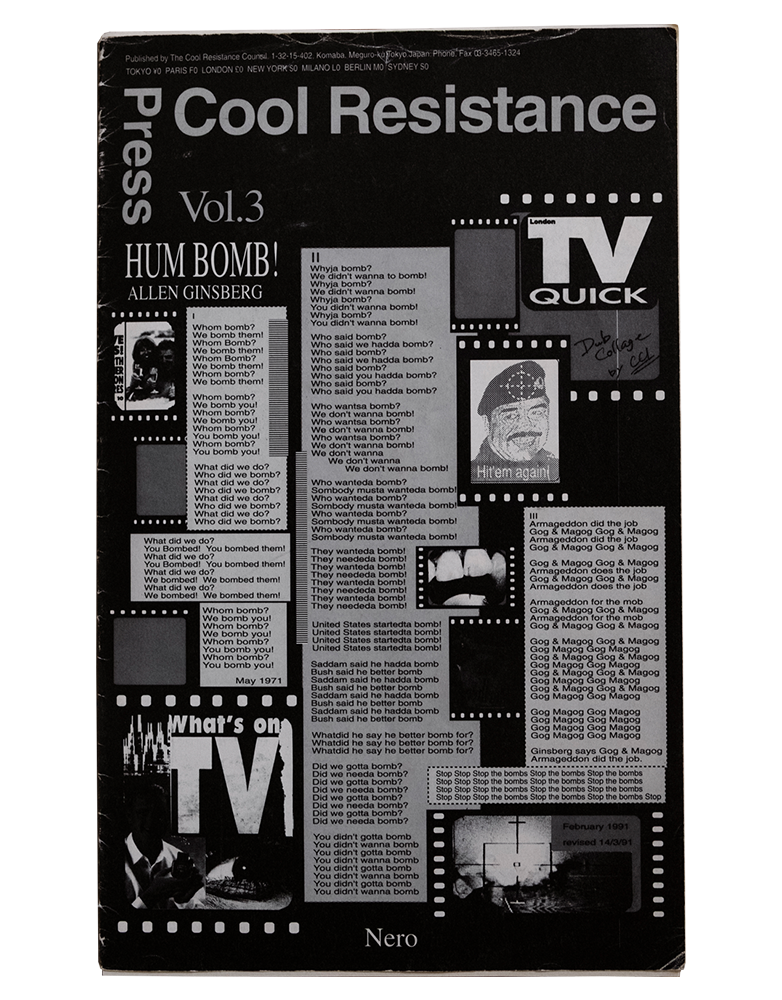

「バイト仲間だった山ちゃん(山崎二郎さん)と雑誌作りたいねって盛り上がっていて。1990年に『CAY』の向かい側の地下にあったクラブ『MIX』で月に一度『クラブ・クール・レジスタンス』という名前でDJイベントをオーガナイズし、その宣伝のためにチラシを作り始めたのがはじまりです。最初はコピーで適当にヴィジュアルを作っていたんですが、やってるうちに文字も書いてみよう、ちゃんと印刷もしたいねってことで、『プレス・クール・レジスタンス』という名前でフリーペーパーを作り始めました。カウンターカルチャーじゃないけど、かつてパリの地下で行われた抵抗運動・レジスタンスの人々をイメージして山ちゃんがネーミングして。3号までかな……まあ、結局これを作りたいから、イベントもやってたみたいな感じです」

盟友とも呼べる山崎さんと、1990年に主催したクラブイベント。その一枚のチラシから徐々に肉付けをしていき、フリーペーパー『プレス・クール・レジスタンス』としてドロップ。もちろん自主制作だ。その後、「もうちょっとページを増やそう」ということで、1992年に音楽ネタを中心に雑誌『Bar-f-Out!』を創刊する。後編はその話を皮切りに、「渋谷系」と呼ばれるムーブメントや過去の再発見=レア・グルーブ的な視点が定着した‘90年代へと突入していく。

プロフィール

青野利光

あおの・としみつ|1967年、茨城県生まれ。明治大学経済学部卒業後、1990年に主催したクラブイベントのフリーペーパー『プレス・クール・レジスタンス』を発行し、1992年に山崎二郎、北沢夏音と『Bar-f-Out!』を、1999年に『SPECTATOR』を創刊。2001年に有限会社エディトリアル・デパートメントを設立。雑誌、企業のカタログ、webコンテンツなど多岐にわたり編集・執筆を手掛ける。今年8月28日より、Vol.54「パンクの正体」が発売中!

関連記事

カルチャー

『SPECTATOR』発行人・青野利光さんが教えてくれた10冊の“ネタ本”。

青野利光さんの個人史。/番外編

2025年9月5日

カルチャー

「まぬけな自分たちなりの真実を」『SPECTATOR』発行人・青野利光さんの個人史。/後編

2025年9月4日

カルチャー

デザイナー・吉田昌平さんに聞く。これまでとこれからのデザインの話。/後編

『白い立体』10周年。吉田昌平さんロングインタビュー。

2025年3月4日

カルチャー

デザイナー・吉田昌平さんに聞く。これまでとこれからのデザインの話。/前編

『白い立体』10周年。デザイナー・吉田昌平さんロングインタビュー。

2025年3月4日

カルチャー

「私は新宿である」ヴィヴィアン佐藤さんロングインタビュー。/後編

「新宿ゴールデン街 秋祭り」開催間近の特別企画。読者プレゼントも!

2024年11月6日

カルチャー

「私は新宿である」ヴィヴィアン佐藤さんロングインタビュー。/前編

「新宿ゴールデン街 秋祭り」開催間近の特別企画。読者プレゼントも!

2024年11月6日