トリップ

「フランチャコルタ」の最高峰、〈カ・デル・ボスコ〉社探訪記。

2025年7月29日

photo & text: POPEYE

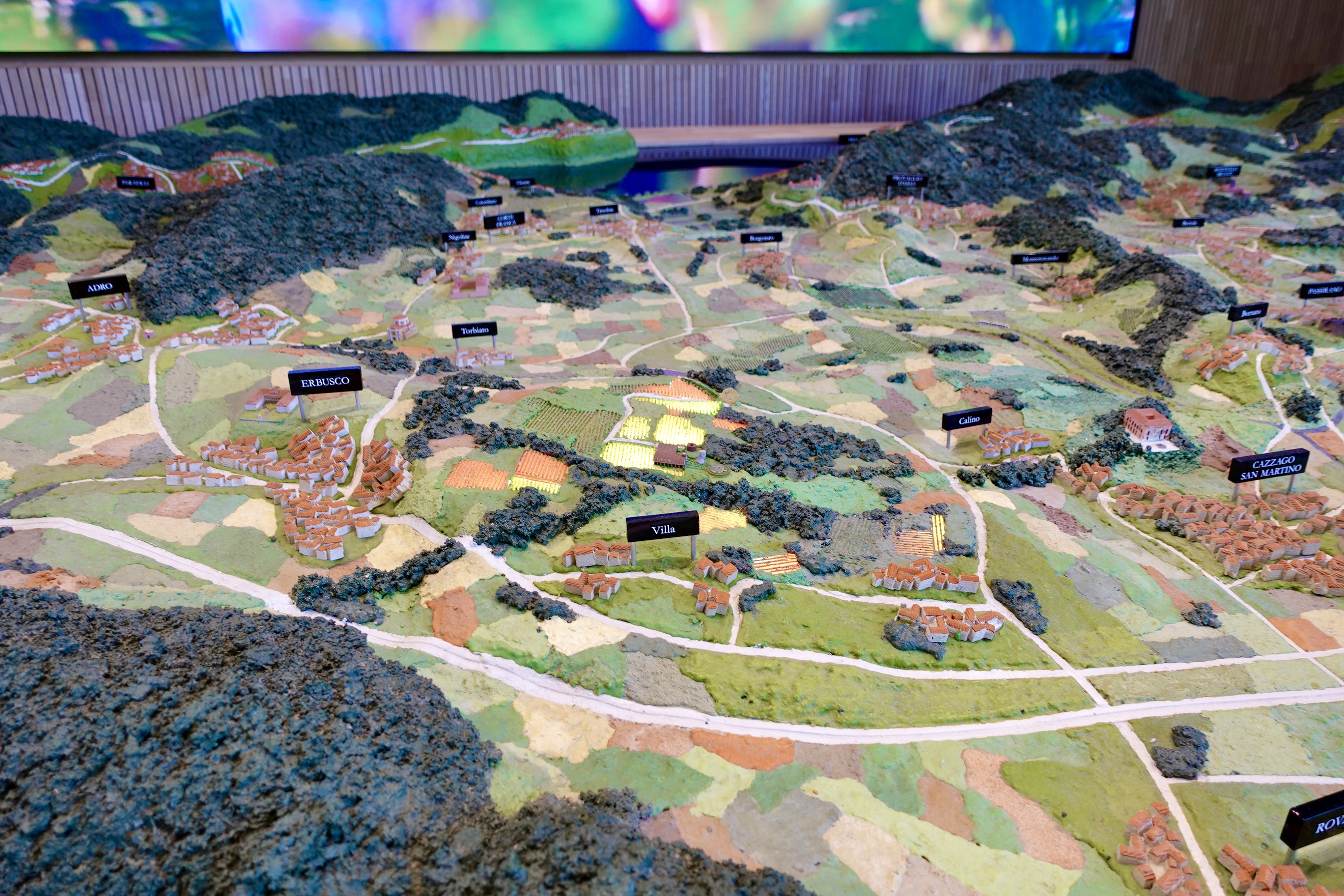

〈カ・デル・ボスコ〉のあるフランチャコルタ地域はイゼオ湖の近くにある。淡水魚を使った湖畔のレストランの漁師料理には「フランチャコルタ」を。

君が大切なパートナーとレストランに行ったとしよう。そこがもしイタリアンだったとしたら、君はまず「フランチャコルタ」があるか聞いてみるべきだ。フランスにおけるシャンパンのように、「フランチャコルタ」とはイタリア北部ロンバルディア州のフランチャコルタという限られた地域で作られた上等なスプマンテ(イタリア語でスパークリングワイン)のことを言う。その味わいはふくよかな果実味があり、酸は穏やか。和食をはじめ、どんな料理にもあうと言われている。特に「フランチャコルタ」特有のサテンと呼ばれるカテゴリーはガス圧が低く、泡がきめ細やかなため、喉をスルリと落ちていく独特な感覚があり、まさにサテン(絹)の名にふさわしい。シティボーイとしては、まずこのあたりから覚えておこう。

周囲をブドウ畑に囲まれ、緑が映える〈カ・デル・ボスコ〉本社。よく刈り整えられた芝生とモネの絵画のように美しい池や橋。敷地内にはアートが点在していて、まるで屋外美術館のよう。

さて、ファッション・ウィークの取材でミラノに行ったついでにフランチャコルタ地域を代表するワイナリー〈カ・デル・ボスコ〉を訪れてみることにした。ロンバルディア州都のミラノから車で約1時間と距離も近く、イタリアファッション業界とのつながりも深い。ミラノファッション・ウィークの展示会やイベントにいくと最近は「フランチャコルタ」を飲んでいることが多い。ここでは〈カ・デル・ボスコ〉社で聞いた、知っておけばその味わいも増すであろう、ちょっとした物語を書いておこう。

夏の始めでブドウの粒はまだ小さかった。ここ2、3年は気候変動の影響を受けている。暑さよりも雨の降り方が変わったことやヒョウなどによる被害、春の新芽の凍結の問題が大きいという。温暖化にはブドウ畑の標高を上げて対応している。元々は標高450mぐらいでいまは515mの高さまで上がっているそう。

フランチャコルタの起源は数千年前にさかのぼり、イタリア北東部のドロミテ山系の氷河によって地形が形成された。土壌は岩が多く肥沃ではないため農作には向いていない。中世には農民が肥沃な土地を求めて離れ、ベネディクト派修道僧だけが残った。土地が貧しく作物が取れないため役所に税金免除を願い出たという。そのラグジュアリーな印象と対照的に、フランチャコルタの地名はラテン語で「税金のかからない地域」に由来するというのが面白い。

〈カ・デル・ボスコ〉のワイナリーでは主にシャルドネ、ピノネーロ、ピノビアンコ、土着品種のエルバマットなどが栽培されている。赤ワイン用の品種(メルロ、カベルネソーヴィニョン、カベルネフラン、カルメネール)は少ない。

フランチャコルタがワイン産地として知られるようになったのは1961年からで、比較的歴史は浅い。〈カ・デル・ボスコ〉社は1964年に現在の社長の母であるアンナマリア・クレメンティが起源となる。彼女がフランチャコルタのエルブスコ村に夏のバカンス用の別荘を購入したことがきっかけで、社名は当時の別荘の愛称「Casa(家)del(の)Bosco(森)」から取った。

1970年代前半、アンナ・マリア・クレメンティの息子が15歳、16歳の頃からワイン造りに関心を持ち始めた。家族が毎年夏を過ごすために訪れていた別荘がきっかけとなり、1979年には海外、特にフランスのシャンパーニュ地方を訪れた際に、モエ・シャンドンの醸造家(アンドレ・デュポワ)を説得し招聘。これによりスパークリングワインとしての「フランチャコルタ」の製造が開始されることになる。が、この息子、実は若かりし頃に相当やんちゃだった。それを好ましく思っていなかった父が都会から息子を引き離し、別荘として使っていた「森の家」に住まわせることにした。このときの判断がなければ〈カ・デル・ボスコ〉の「フランチャコルタ(泡)」は生まれなかったかもしれない。その息子こそ現社長であるマウリツィオ・ザネッラ氏だ。

「当時は学校にあまり行かず不良友だちや社会運動、学生運動を通じて大人と関わることが多かったんだ。極左の政治家と付き合っていたこともあるよ」と、いまや好々爺となったザネッラ社長。エプロンの胸元には常連の証として名前が刺繍されていた。

「私のマンマの味といえばスパゲティポモドーロだね。ここのポモドーロも美味しいよ」。ポモドーロとはトマトのこと。このお店では大きな筒状のパスタ「パッケリ」を使っていた。これが本場イタリアのスパゲティポモドーロ。こんな大きい平鍋で作るんだなあ。

「それはその通りだね。でもきっかけはワインの勉強だと母親に説明して参加したバスツアーなんだ。16歳か17歳の頃で、本当はただパリに行ってみたかっただけなんだけど。母親は信じたふりをして送り出してくれた。40人ほどのツアー客は40代から60代の地主や貴族出身者が多く、仕事をしなくても済むような人たちだった。自分はその中で若い参加者だったんだ。最初はワインに興味がなくてバスで寝ていたんだけど、ツアーの代表者に促されて話を聞いてみるとフランスとイタリアではワインの作り方がまったく違っていたんだ。畑の幅は狭かったり小さな樽を使ってたり、フランス人は伝統的な作り方にこだわっていた。でも、多くのイタリア人にとってはそれはただ非効率なやり方にしか見えなかったんだ。フランス人にワインの名前を聞くと畑の名前で答え、品種を聞いても同じく畑名で答えることが多かった。実際はピノネーロとか同じ品種なんだけど、同じ品種でも畑ごとに分けて考えていたんだ。そして、イタリアへ戻るとなったとき、お土産でワインを3本買ったんだ。1030ユーロと言われ、1000ユーロしか持っていなかったので30ユーロをツアーの参加者から借りた。帰りにその話を他の参加者にすると「高すぎる」とか「だまされたんだ」とか言われて、バスを止めてお金を取り戻しに行くよう促されたよ。でもそれは後にわかるんだけどあの〈ロマネ・コンティ〉だったんだ」

本社地下にあるカーヴと呼ばれるワインセラー。ワイン一本一本を積み重ね、ひとつの部屋に約1万5000本のワインボトルを保管することができる。瓶内二次発酵が行われ最低2年間、リゼルヴァ(通常より長い熟成期間のもの)や特別な品は60ヶ月から8年ほど寝かせることもある。

こうしてフランスの品質重視のワイン造りに大いに感銘を受けたマウリツィオ氏が故郷に戻って始めたのがいまの「フランチャコルタ」へとつながっていくわけだ。ここで〈カ・デル・ボスコ〉の「フランチャコルタ」造りについて簡単にその特徴を説明しておこう。先ほど説明したようにフランチャコルタの地域は石が多く、ブドウ畑の列間も狭く、ブドウの木は剪定されて常に低く保たれている。これら厳しい栽培条件により収穫量は少ないが、品質の高いブドウが得られる。果実への負荷をできるだけなくすように全てのブドウが手摘みで収穫され16キロ容量の小さなバスケットが使われる。収穫したブドウはバーコードで管理され、どの畑から来たか追跡できる。これにより、畑ごとのブドウのアロマや特徴、畑の年齢やブドウの種類といった違いを把握し品質管理に役立てている。〈カ・デル・ボスコ〉の大きなこだわりのひとつにブドウの洗浄工程を実施していることがある。ブドウに付着したホコリや土などの不純物が除去されブドウ本来のアロマが保たれクリーンな状態になる。これにより亜硫酸塩の添加量も少なくて済むのだ。洗浄後のモスト(圧搾液)はタンクで24時間保管され、その間に分析が行われ品質が確認された後に発酵タンクへ移される。 発酵期間は6ヶ月から7ヶ月で製品によっては木樽で熟成される。

屋外だけでなく生産の現場にもアートが置かれている。ザネッラ社長いわく「ワイン造りとアート制作は多くの作業や情熱が必要という点で似ている」。貯蔵庫やボトリングの現場も美しい。

ワインの移送には重力を利用したワイン用エレベーターシステムを導入するなど液体へのストレスを極力かけないデリケートな方法が随所で採用されている。

というわけで、1泊2日の滞在で慌ただしくワイナリー巡りを終えた。ファッション業界にとってスパークリングワインは水のようなもの。黄金の液体をキラキラと泡が昇っていく様子は華やかな場にこそふさわしい。ミラノという世界有数のファッションマーケットにこれだけ近く、たった一代で作り上げたワイナリーは美しくよく管理された場所だった。最後に社長のザネッラさんにPOPEYEの読者、特に20代にメッセージをとお願いしたところ、こんな答えをくれた。「現在は120以上の小規模ワイナリーが存在し、若い世代が多く活躍している。ワイン作りには市場や消費者の好みに迎合するのではなく、自然の条件の中で最高のものを生み出すという哲学が根底にある。若い世代に伝えたいのは文化や伝統を尊重しつつも、常に革新の姿勢を忘れず新たな価値を創造していくということだね」。

ランチに参加してくれたザネッラさんの娘・マリアさん。現在は〈カ・デル・ボスコ〉社のブランドアンバサダーとして携わっていて日本にも来たことがあるそう。幼少期の頃からワインのコルク栓がおしゃぶりだった、と当時の写真を見せてくれた。「私は生まれも育ちもフランチャコルタ。ワイナリーは兄弟のような存在です」