カルチャー

この街で、古書店を営むこと。

世界有数の古書店街で3人の店主に会って話すとそこには、インディーの風が吹いていた。

2021年10月10日

photo: Taro Hirayama

edit: Kosuke Ide

2017年9月 845号初出

※それぞれ営業時間に変更あり。

時制は掲載当時のままです。

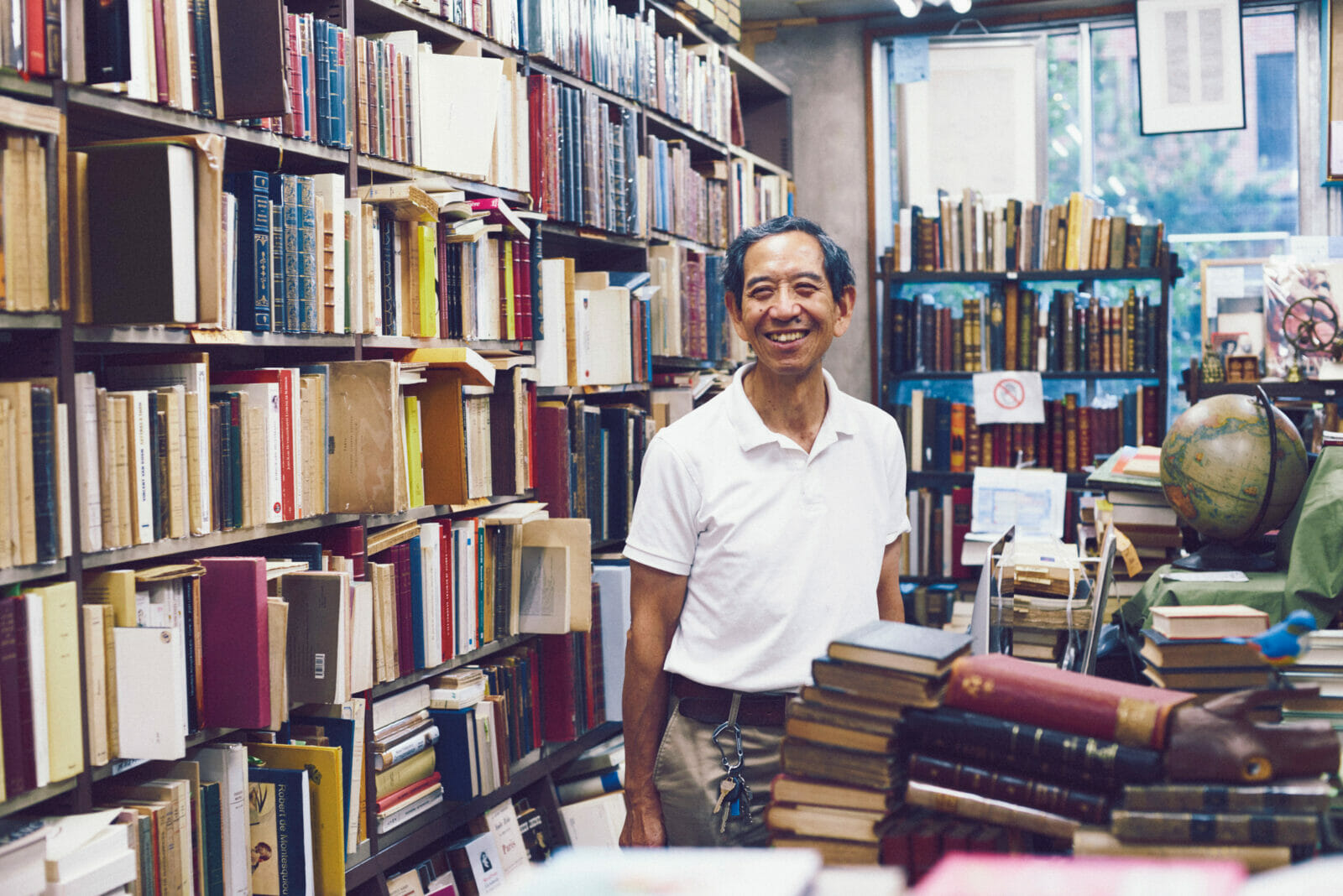

owner_ 奥平禎男

「世界一の本の街」というけれど、神保町のすごいところはただ本があるというだけじゃなくて、そのほとんどが古本、つまり古書店が集まっているところだ。その数、およそ1 70軒。通常、古書店は新刊書店で販売された商品を扱う「二次流通業者」というマイナーな存在であり、大チェーンが幅をきかせる新刊書店と違い、独立経営の小規模店が圧倒的に多い。しかし、この街ではそのマイナーがメジャーを完全に圧倒し、街の“顔”としてメインストリームを張っているのだ。神保町にはインディペンデントの風が吹いている。この街で古書店を経営する人たちに、話を聞いてみたくなった。

まずは、この街のメインストリート、靖国通り沿いに佇む1904年創業の老舗『田村書店』。あの植草甚一も通った、革張りの洋書が並ぶ2階の奥に7代目店主・奥平禎男さんがいた。

「創業当時は漢籍が多かったらしいですね。中国人留学生が多かったので。戦後に義父の代(5代目)になってからは、仏独文学の原書と翻訳本などを取り扱うようになって。当時は1階が店舗で、2階から上には僕らの家族が住んでました。僕は兄と一緒に、子供の頃から店をよく手伝いましたよ。本に書名と著者名を書いたラベルを貼るんです。僕はこれで漢字を覚えました」

家族で古書店の上に住み、子供たちがラベル貼りを手伝う……’50年代くらいまでの神保町では、そんな風景がそこかしこで見られたという。

「’60年代末、学生運動が激しかった頃は神田の周辺では学生と機動隊が閉めたシャッターに激しくぶつかっていました。僕も大学を卒業して4年ほど出版関係で働いたけど、結局会社を辞めてロンドンに留学したんです。帰国してからはヨーロッパのオークションに参加するようになりました。古い博物学関係の挿絵本や有名な装丁家が手掛けたアーティストブックなんかはすごく高くて、入札しないと買えない。同時に、その種の本が好きな作家の荒俣宏さんや鹿島茂さんたちが店に来るようになって。一度、R・J・ソーントンの『フローラの神殿』の完本がクリスティーズに初めて出たとき、ものすごい高額だったけど、まだ注文も入っていないのに落札しちゃった。その夜は眠れなくてね(笑)。最終的に国内の美術館が購入してくれましたけれど。ともかく荒俣さんたちがそうした本の魅力を熱心に紹介してくださったことで、一般の市場が盛り上がって、ありがたかったですね」

レアな高額本を買うお客さんとの密な付き合い、これも神保町だからこそ。日本のコレクターたちがヨーロッパの希少な古書を手にすることができるようになったのも、田村書店のようなお店があったからだ。

「ただ日本は湿度が高いから、購入者の保管状態によっては状態が悪くなってしまったものも多い。古書を扱う仕事は次世代に引き継ぐことが使命ですから。反省する気持ちもあります」

そうした文化の継承者としての伝統ある神保町の地に「出店したいなあと思ってはいたけど、家賃が高くて無理だったんです。やっぱり他の地域より本が高く売れる場所でしたね」と語るのは、明大通りから錦華通りに抜ける路地裏2階にある、サブカルチャー全般のディープな品揃えで知る人ぞ知る『喇嘛舎』の長田俊一さん。’74年、当時24歳だった長田さんは古書店での修業経験なしに、当時住んでいた三軒茶屋で最初の店を開いたとか。

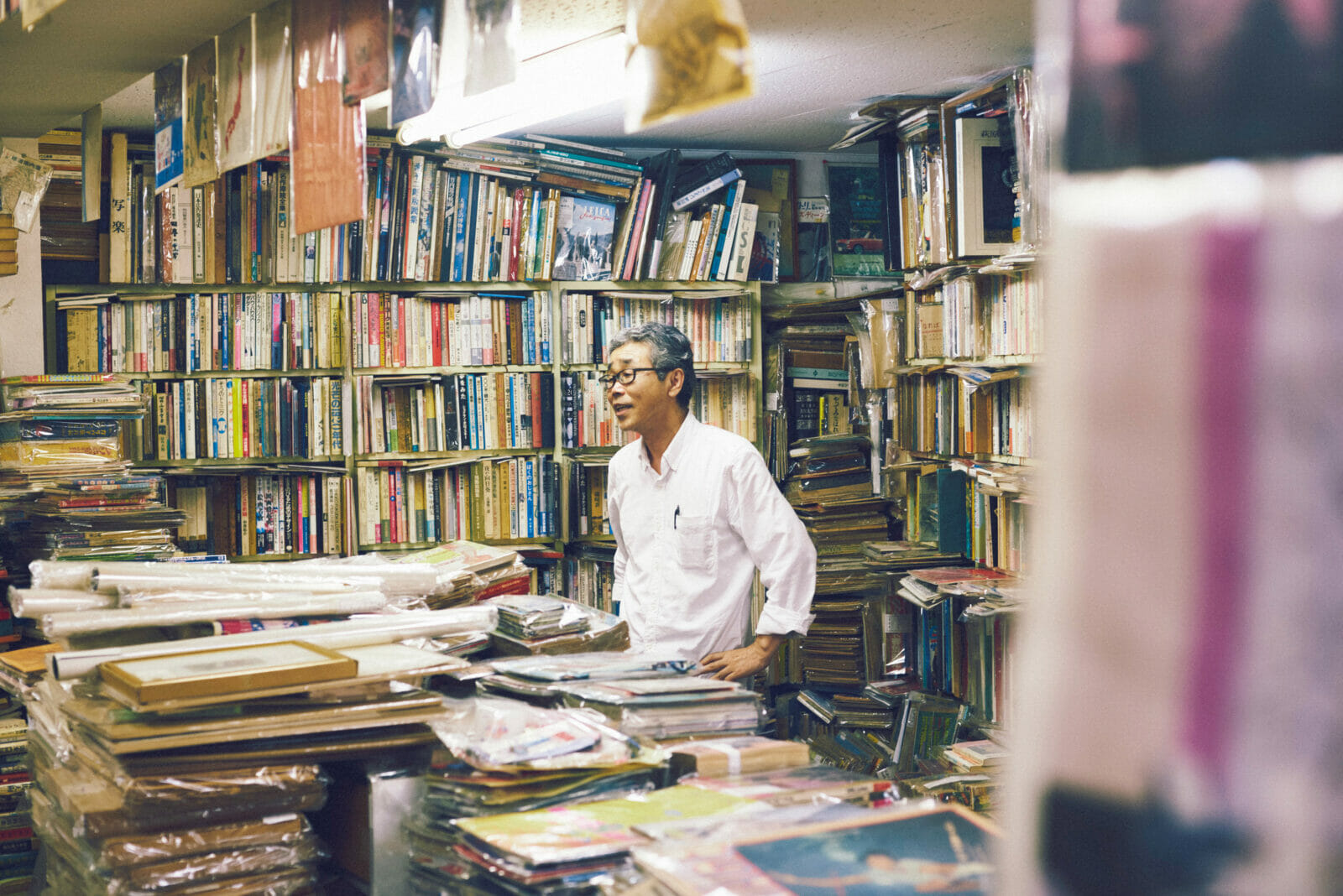

owner_ 長田俊一

「学生時代から本が好きだったしね。ノウハウ? 古本を買って値段付けて売るだけだからねえ。古書組合にさえ入れば仕入れはできるから。あまり確立した相場のない1960~’70年代のマンガや詩集とかをやってたから、お客さんは遠くからでも来てくれた。だけど、自分の趣味の本だけじゃ食えないですよ。ビニ本だって扱ったし、何でもありでね。毎日店に立って、ああこういうのが売れるんだなとか、身体で覚えていったという感じですね」

三軒茶屋周辺で27年間も営業した後、店舗が入居していたビルの立ち退きをきっかけに、2002年ついに神保町に移転することになった。

「移った頃は美術館や図書館が買ってくれたりして、やっぱり場所の“格”みたいなものがあるのかなあと思ったね。ただ、今はインターネットも普及してるから、他の店にない本を集めなきゃいけない。だけど、常連のお客さんとかよく知る人から買い取りするのって、買いづらくてね。こっちは高く買ってるつもりなんだけど、向こうは思い入れもあるし。難しいですよ」

飄々と語る長田さんだが、古書店経営の傍ら、片山健、つげ義春、石井隆ら錚々たる作家の本を自ら編集・出版までしてきたバイタリティは並じゃない。サブカルチャー本を扱って40年超、まだまだ新興勢力に負けていない。

「ネットの古書価格は見ないようにしてるんです。自分の値付けができなくなるから。人気が出ると一気に高値が付き、すぐにズドンと落ちる。やだなあって。やっぱり古本屋って、自分の世界でやれるのがいいところだから」

自分で値段を付ける、そんな古書店経営の魅力を語ってくれた人がもう一人。古書店の銀座、すずらん通りでひときわポップなイエローのファサードが印象的な、ファッション/カルチャー系の雑誌を専門に扱う古書店『magnif』の中武康法さんは’76年生まれ、神保町では若い世代の店主だ。

owner_ 中武康法

「通っていた大学が神保町に近くて、近所でアルバイトを探していて古書店で働き始めたんです。定価数百円の本が何万円になるのが当たり前、という神保町は、想像もつかない世界でした」

10年以上の勤務を経て2009年に独立する際に、街一番の「目抜き通り」とも言えるすずらん通りを選んだ。

「本を本気で探しに来る人が一番多い場所だから、という単純な理由で。神保町はあらゆるジャンルを扱うお店があるので、自分もひとつのニッチなジャンルに集中できるんです。お客さんも知識のある方が多いから、毎日、勉強させてもらえる。古書組合に入っていないので個人からの買い取り中心に仕入れしていますが、やはりそういうお客さんが良い本を譲ってくださることが多くて。その意味でも、神保町にすごく恩恵を受けていると思います」

神保町といえども、今はネットの影響を受けて価格競争に陥りやすいのではと伺うと、こんな話をしてくれた。

「ファッション本の世界はまだ価値体系が完全にできあがっていないので、変動しやすいんですね。〈コム デ ギャルソン〉が作った『Six』は以前から評価の高いものですが、ネットを通じて世界的に知られることにより、さらなる高騰を見せています。海外でインスタグラムなんかで紹介されて、すごく注目されるようになったり。だけどだからこそ、こちらから提案していきやすい面もあって。例えば横尾忠則がADを務めている時期の「流行通信」のように、他にはない誌面デザインの魅力に気づいてもらえれば、その付加価値を価格設定できます。単に高く売るということでなく、自分の思う価値を多くの方々と共有できるのがこの仕事の面白さです」

自分で自分の店を構え、自分で値を付けて売る。この街が長きにわたり育んできたインディー精神はまだまだ消えていない。フォーエバー、神保町!

インフォメーション

田村書店

◯千代田区神田神保町1-7 03・3291・0563 10:00~18:00(洋書部のみ~18:30) 日・祝休

インフォメーション

喇嘛舎

◯千代田区神田小川町3-16 池久ビル2F ☎️03・3233・5635 11:00~18:00 日休

インフォメーション

magnif

◯千代田区神田神保町1-17 ☎️03・5280・5911 11:00~18:00 不定休