カルチャー

料理の合間に本でも読もうか。【前編】

編集者&ライター3名がセレクトする24冊。

2021年9月24日

photo: Kazuharu Igarashi

illustration: Tomomi Mizukoshi

text: Kosuke Ide, Michiko P Watanabe, Keisuke Kagiwada

BOOK SELECTOR

井出幸亮

編集者。1975年、大阪府生まれ。本誌連載「本と映画のはなし。」「sing in me」を担当。雑誌『Subsequence』編集長。いつかエチオピアに行って本場のインジェラを食べたい。

渡辺P紀子

昭和のある日、愛媛県に生まれる。食中心のライター&編集者。本棚は食関係の本ばかり。レシピ本も好きだが、食のルーツを探る旅のルポも好き。編集した料理書多数。

鍵和田啓介

ライター。1988年、東京都生まれ。著書に『みんなの映画100選』。『USムービー・ホットサンド 2010年代アメリカ映画ガイド』にはアレックス・ロス・ペリー論を寄稿。

1. 『ラフカディオ・ハーンのクレオール料理読本』

ラフカディオ・ハーン著 河島弘美監修

鍵和田啓介

ラフカディオ・ハーンが小泉八雲を名乗る前、つまり、日本に渡って怪談話の収集を始める前、ニューオーリンズで新聞記者をしていたとは知らなかった。当時の彼が、同地に多く住むクレオール(スペイン系とアフリカ系をルーツに持つ)の人々の家庭料理について記した本から、抜粋翻訳したのがこの一冊。ブイヤベースやジャンバラヤ、なんと亀スープのレシピまで載っている。細かい調理法が書いていないのが難点だが、読み物としてすこぶる楽しい。例えばこんな一節は、シティボーイの料理精神にも通じるのではないか。いわく「(クレオールの)食欲をそそらずにはおかない料理の数々は、ちょっとした調理のコツの賜物であって、高価な食材や熟練の妙技とは無縁である」。

2. 『アメリカの食卓』

本間千枝子

渡辺P紀子

この本を著したとき、著者は3世代家族を守る主婦だった。ご主人は東京大学教養学部の名誉教授で、アメリカ思想史の権威だった本間長世さん。千枝子さんは若き日、ご主人の留学に伴って渡米。計7年のアメリカ生活を送った。その経験も踏まえつつ、生活者の視点から描いたアメリカ食物開拓史。「ブッキッシュな知識」と、ご本人は言っていたが、読書量のすごさを感じる一冊だ。「肉は神から、コックは悪魔から」「豚によるアメリカ建設」など、見出しがキャッチーで読みたくなる。私は書いても書いても見出しがうまくならないが、本間さんは初めての著書で軽々とカッコいい文言を連ねている。レサピー(と聞こえるそう)の温度が華氏表記なのも、アメリカチックで好き。

3. 『フランス料理を私と』

伊丹十三

井出幸亮

日本にアルデンテを知らしめた人といえば、伊丹十三である。そんなグルマンとして名高い伊丹が、水野邦昭シェフ監修のもとフランス料理を作り、各界の著名人たちと侃々諤々語り合いながら食す。つまり、饗宴をする。というのが本書の趣旨だ。料理それ自体についても、料理研究家の辻静雄とドイツ文学者の種村季弘を招いた最終章でたっぷりと語られている。例えば、伊丹が「フランス料理は、具材を煮詰めてソースを作る。それは具材の中に眠る旨味を引き出している意味で、物質から金を引き出す錬金術と似ているのではないか?」と提起すると、種村は「むしろ演劇的なのではないか?」と返したりする。ハイレベル! この本はプラトンが記した『饗宴』の現代版なのかも。

4. 『世界は食でつながっている』

MAD著 中村佐千江訳

井出幸亮

異なる文化圏にある国であっても、同じような料理を作り食べているという例はよくあることだ。本書は食によって見えてくるいわば「世界共和国」の存在を、『ノーマ』のレネ・レゼピをはじめとする食のプロフェッショナルのエッセイを通して描き出す。しかし、明るい話だけではない。例えば、18世紀のアメリカで奴隷が地主に作ったことに起源を持つフライドチキンは、その後、その文化ごと白人社会に吸収されていき、アメリカの定番料理として世界中に行き渡った。この現実とどう向き合えばいいのだろうか。「どこの国で作られようと、アメリカのフライドチキンは、計り知れない逆境を耐え抜いた人々の、学びと努力と技術を背負っている」とは、肝に銘じたい一節だ。

5. 『美味しい料理の哲学』

廣瀬 純

鍵和田啓介

おいしい料理とは何か? この単純素朴だが答えるのは難しい問いに対し、本書は数々の哲学的議論を参照しながら、アクロバティックすぎる思考を繰り広げる。舌鋒鋭い映画論や政治論で知られる著者によれば、あらゆるおいしい料理は「骨付き肉」という構造を持つという。骨があるからこそ、肉の力(美味しさ)が引き出されるのだ、と。十字架があるからこそ、イエス・キリストの磔刑図に力が宿るように。焼き鳥やフライドチキンだけのことを言っているのではない。たこ焼きもまた、硬いものを軟らかいものが包んでいるという意味で「骨付き肉」だし、春巻きは軟らかい具を硬い皮が包んでいることから反転した「骨付き肉」であると語られる。とにかく刺激的な一冊である。

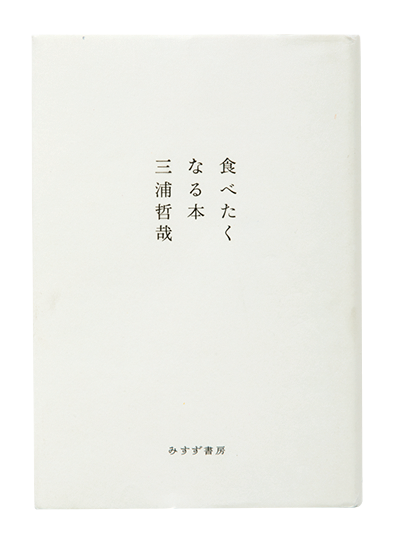

6. 『食べたくなる本』

三浦哲哉

鍵和田啓介

人間は習慣に囚われた生き物だ。おいしいと思うかどうかも習慣に依存している場合が多い。他人が考えるおいしさを知ることは、そんな習慣から解放され、身軽でやさしい人間に近づくための第一歩となる。料理本を読む楽しみをそう語る著者が、偏愛する料理本について綴ったのがこのエッセイ集。取り上げられるのは、丸元淑生、高山なおみ、細川亜衣、有元葉子、ケンタロウなど。しかし、著者をもっとも習慣から解放したのは、『エル・ブリ』関係の本らしい。同店のまさに習慣の裏をかく料理に魅了された著者は、ナポリタンや肉じゃがを『エル・ブリ』風に再構築する方法を具体的に考察してしまうのだから。行けないなら自分でやってしまえ! という姿勢には共感しかない。

7. 『カントリー・キッチン』

宇土巻子

井出幸亮

料理はどこから始まっているのか? 材料を買いキッチンに並べたところ、というのが都市生活者の一般的な回答だろう。しかし、著者である宇土巻子は、飛騨の田舎で大地を耕すところから始める。堆肥を作り、畑を管理し、野菜や麦や米を育て、醤油や豆腐までも自家製してようやく、キッチンに足を踏み入れる。面倒くさいと思うだろうか。しかし、そのようにして手塩にかけてDIYした食材を使って料理をすること、そして、それを食べることは、「いただきます」という言葉の持つ本質を噛みしめる経験になる。そんな経験は、スーパーで買ってきた食材ではできない。「ごちそうさま」を聞きたくてする料理もあれば、「いただきます」を言いたくてするそれも、あるのかもしれない。

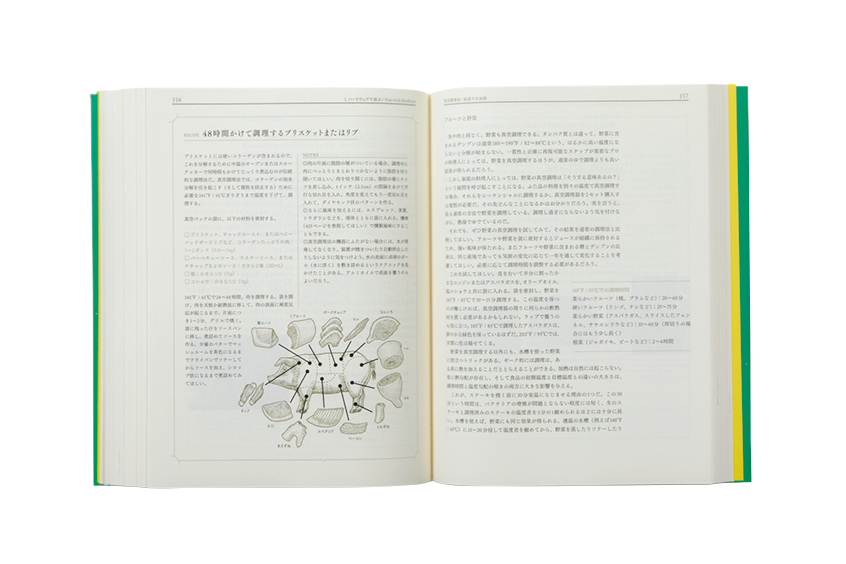

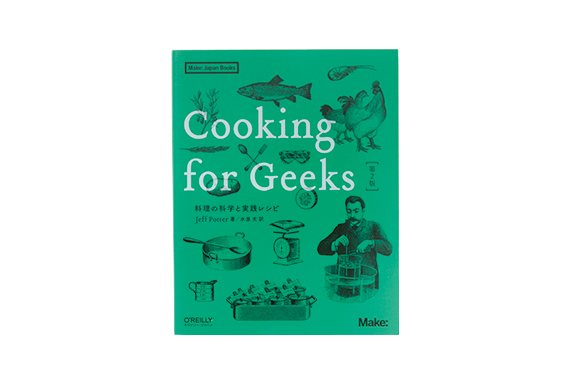

8. 『Cooking for Geeks』

ジェフ・ポッター著 水原 文訳

井出幸亮

「料理は科学実験に似ている」と、誰もが一度は思ったことがあるに違いない。本書を読めば、それが比喩ではないことがわかるはずだ。一冊まるごと料理を真正面から科学しているのだから。したがって、目次も理科の教科書のごとき様相を呈する。「キッチンの初期化」「入力の選択」「時間と温度」「空気」といった章が並び、語られていることもひと筋縄ではいかない。ピザという料理は「最適点をひとつ見つけるための多変数アプローチである」とかなんとか。といって、ユーモアも忘れないのがいい。「レゴブロック」でアイスクリームメーカーを自作するコラムもあったりする。ただ、一番刺さったのは科学とは関係ない料理習得のコツだ。いわく、「夕食を焦がすことを恐れるな」。

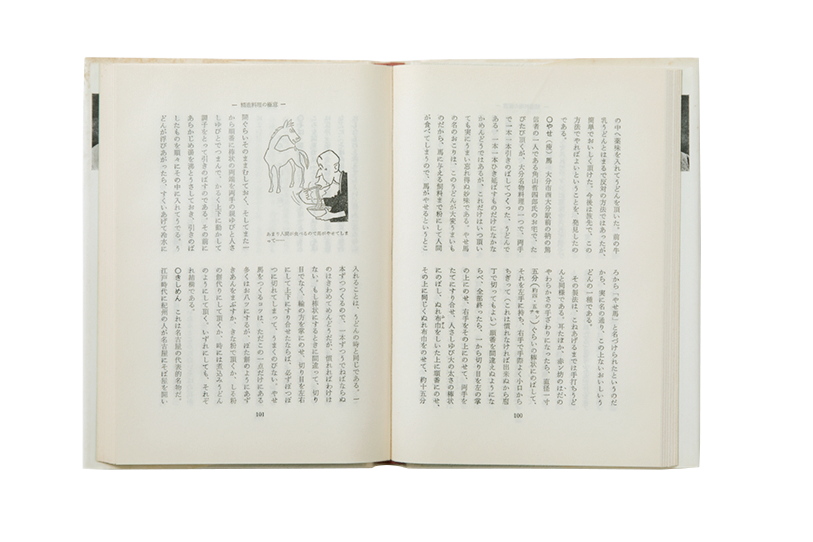

9. 『精進料理の極意』

梶浦逸外

渡辺P紀子

道元が著した『典座教訓』の簡易版といったら、著者に叱られるか。大徳僧堂で修行し、のちに臨済宗妙心寺派管長となった梶浦逸外著のこの本、後半の実践編も納得だが、前半の料理禅談がイカしてる。新聞の漫画みたいなイラストが楽しいし、話はどれも痛快だ。秀吉が、「禅と茶とで心が練られた」利休の鼻を明かそうと突如訪ね、昼飯を所望する。利休は平然と、前日もらって硬くなった粟餅を湯煮して出す。秀吉は自分の悪巧みを忘れて、旨いと爆食。これは何だと尋ねると、「善哉」と利休。それがぜんざいの始まり、なんて話も(一休説も)。ハハハと読みながら禅の心に自然と触れられる。そして、料理をすることも心の修行になり得ると知るのである。料理しようじゃないか。

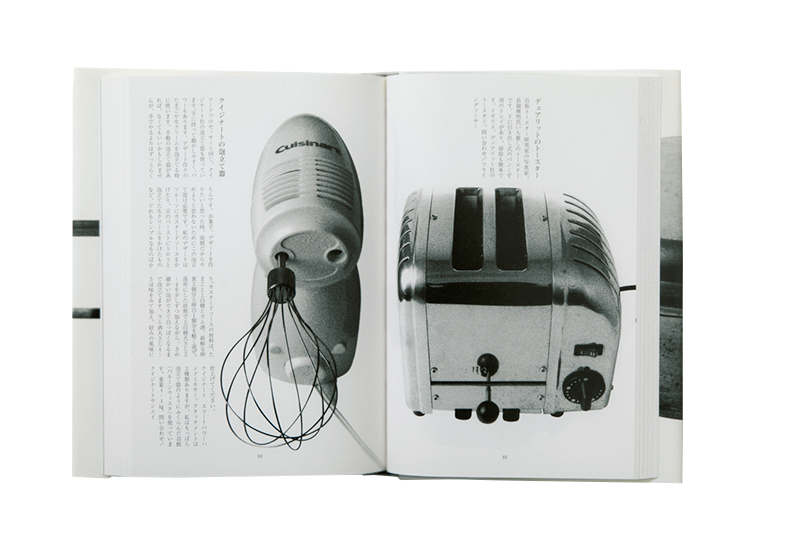

10. 『有元葉子の道具選び』

有元葉子

渡辺P紀子

『美味礼讃』のブリア・サヴァランではないが、料理家・有元葉子さんの使っている道具を見れば、有元さんがどんな人間かわかる気がする。使い込んで縁がすり減った木べら、アンティークのひび割れた木槌、ムダのないデザインのボウル、使い勝手のいい網、「ペスキチ」と買った場所の名で呼ぶ、フォークなのか何なのかよくわからない不思議な木の道具、母から譲り受けた無水鍋、さらしやふきん、ゴム手袋まで、愛おしい道具たちを使い方とともに丹念に紹介。道具愛、料理愛がほとばしる。料理をしたことがない人でも、道具の魅力にハマりそう。モノクロ写真の迫力がすごくて、大胆なブックデザインとともに、写真集としての価値もあり。掲載の道具は買えるお店のフォローも。

11. 『スペンサーの料理』

東 理夫、馬場啓一

鍵和田啓介

「疑問にとらわれたら、何か料理して、これを食すべし」。ハードボイルド作家ロバート・B・パーカーが生み出した私立探偵のスペンサーは、自身の掟をそう語る。実際、4人の男にボコボコにされた後だというのに、アスピリンと酒を飲みながらラムチョップを作って食べたりするんだから、掟は絶対らしい。本書は作中の描写を手がかりに、2人の日本人が探偵さながらの推理力と妄想力を駆使してスペンサーの料理をレシピにしてしまったもの。笑ったのは、スペンサーがバーベキュースペアリブを作るときに燻液を使っているのに対し、「都会に住む者の悲しい調理法」と著者たちが指摘していること。どうやら調理法にも、スペンサーのハードボイルドな生き様は表れていたようだ。

関連記事

カルチャー

ビル・ゲイツの未来を決定した1週間の読書。

2021年9月18日

カルチャー

俳優・池松壮亮が「Think Week」に読む5冊。

テーマ:21世紀の社会

2021年9月21日

カルチャー

噺家の落語論イッキ読み。

2021年9月16日

カルチャー

残暑のサマーリーディングリスト。【前編】

『早春スケッチブック』『夏服を着た女たち』…etc

2021年9月9日

カルチャー

残暑のサマーリーディングリスト。【中編】

『愛なんてセックスの書き間違い』『IQ、IQ2』...etc

2021年9月16日

カルチャー

残暑のサマーリーディングリスト。【後編】

『森山大道 路上スナップのススメ』『旅の断片』...etc

2021年9月23日