カルチャー

見た瞬間かっこいいと思うもの。それが一番の基準だと思うけどね。

『大竹伸朗展 網膜』が丸亀市猪熊弦一郎現代美術館で開催中。

2025年8月17日

photo: Shimpei Yamagami, POPEYE

text: Keisuke Kagiwada

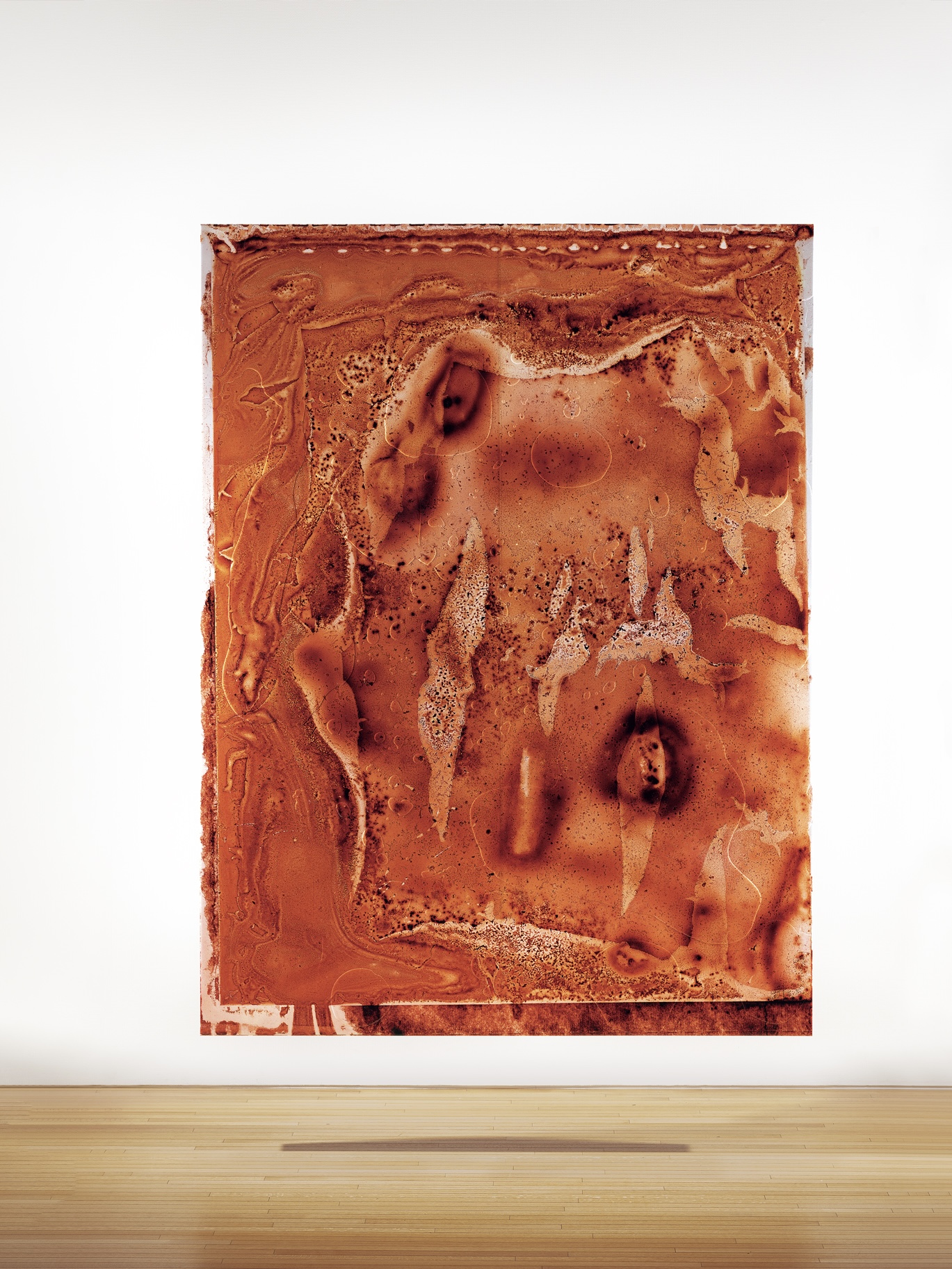

アブストラクトなペイントか、直島の銭湯「I♥湯」か、はたまたオリジナル書体による「ニューシャネル」Tシャツか。大竹伸朗さんの名前を聞いて、どんな作品を思い浮かべるかは人によって大きく異なると思う。それもそのはず、大竹さんはありとあらゆる手法を駆使して作品を量産してきたのだから。その膨大な作品の中に、「網膜」と名付けられたシリーズがある。廃棄された露光テスト用のポラロイド・フィルムに残された光の痕跡を大きく引き伸ばし、表面にウレタン樹脂などを塗った絵画シリーズだ。現在、香川県の丸亀市猪熊弦一郎現代美術館で開催中の『大竹伸朗展 網膜』は、1988年から大竹さんが断続的に制作しているこのシリーズにフォーカスした個展。設営真っ只中の大竹さんに話を聞いてきた。

――今回、どうして「網膜」シリーズにフォーカスすることになったんですか?

大竹 最初はテーマが何もなくて。じゃあ、どうするかってなったとき、終わって間もない巡回展での未発表作品で組むことはできるけど、なんか後ろ向きじゃない? でも、「網膜」だったら自分でも新作を見てみたいから、新作をメインに「網膜」の総括をしようって決まって。そこから一気に動き出して、最初はワンフロアだけのはずだったんだけど、ツーフロアまで広がった。学生のときに作った未発表作品もかなり出ます。

――シリーズ1作目を作った当時は、どんなことを考えていたんですか?

大竹 ’88年に制作の拠点を東京から宇和島に移したんだけど、隣町にある造船所でFRP(繊維強化プラスチック)とか、レジンといった素材に出合ったのね。それを写真の上に塗ってみたら、眼球っていうかさ、ゼラチン質みたいなテクスチャーが現れたんだよ。それで、「網膜」って言葉と結びついたんだと思うんだよね。ただ、「見ること」に対する興味はさ、その前からあった。今回の展覧会では20代の頃の絵も出るんだけど、当時は「点描」に興味があって。近くで見ると独立した色の点なのに、離れてみると混ざって何かのイメージが浮かび上がるっていう……まさに目の錯覚だよね。「網膜」シリーズは、抽象的な色の模様が残った写真に、透明の樹脂を出っ張りとしてのっけているんだけど、見る人はその透明の出っ張りを通して色を見ることで見方に錯覚が生じることに興味を覚えたっていうか、そういう意味では、ずっと「見ること」と「錯覚」の関係に興味があったんだろうね。

――すべての作品の1作目はシリーズ化する可能性があると言えると思うんですけど、「網膜」みたいにシリーズ化するものとしないものって、何が違うんですか?

大竹 一発で「もう終わりだな」ってものもあるけど、シリーズ化するのは、自然と続いていくっていうか、制作衝動が続いていく感じだね。

――でも、「網膜」は断続的なシリーズなわけですよね? 1回は「もう終わりだな」と思ったのに、またシリーズ化への欲望が湧き上がってきたんですか?

大竹 基本的に一つのスタイルを繰り返すことに興味がない。なんでこんなバラバラで一貫性がないのって、若い頃は思ってたんだけど。「網膜」周期とか、「日本景(ジャパノラマ)」周期とか、そういうのが自分の中に複数あってさ、勝手に浮いたり沈んだりしてくるんだよ。だから、続いてっちゃうものは矛盾を感じても続かせちゃうわけ。

――でも、そうやってバラバラだったようなものが、後でつながったりすることもあるわけですよね。

大竹 そうだね。今回、学生のときにフィルムで作ってたコラージュを出すけど、それは今まで全く未発表の作品で。だけど「網膜」ってテーマを掘っていくと、「これって実は一番最初にフィルムと関係してたんだな」とかさ、見えなかった関係が見えてくる。そういったつながりはさ、やっぱ2、30年ぐらいたたないとわかんないんだよね。今回発表する「網膜」シリーズの最新作はまた変なやつで、音も組み込むんだけど……。

――立体なんですよね?

大竹 そう、半立体というか、立体と写真を組み合わせた作品でそれまでのシリーズとは全く違う形が出てきた。だから、作り始めて4年くらいは、「一体なんだろう」って思っていたんだよ。だけど、偶然、その作っていたものの幅と他に作っていた「網膜」の幅が一緒だったから、たまたま組み合わせてみたら、「これ『網膜』だったんだ」って腑に落ちた。その瞬間、「網膜/六郷」ってタイトルが浮かんで。六郷っていうのは、俺が2歳から8歳ぐらいまでいた大田区の工場地帯の地名なんだけど、あそこにいた時期が、俺の原風景というかね。当時から近くの工場で、いろんなプラスチック片を拾ったりしてたからさ。「網膜/六郷」には拾った配電盤とかを組み合わせてたんだけど、キチンとタイトルがつくと、霧が晴れたみたいな感じになって。

現代美術だからってビビることはない。

Tシャツを選ぶ感覚で向き合えばいいのだ。

――今回は丸亀市猪熊弦一郎現代美術館での個展ですが、猪熊という作家のことはどう思いますか?

大竹 あんまり芸術界みたいな世界に興味がなかった印象がある。作風も自由だし。だって、三越の包装紙を作っているしね。生涯遊んでた人っていうか。

――自分もそれで知ったクチです。

大竹 当時(1950年)は、デパートの包み紙なんて芸術家がやることじゃないって風潮が強かったと思うけど、関係ないっていうかね。創作意欲がものすごい旺盛で、ジャンルとかにこだわんなかった人なんじゃないかな。前に雑誌で、若いイラストレーターが俺のことを話していてさ。その人は音楽やろうか美術をやろうか迷っていた時期に、どこかで俺に相談したらしいんだよ。で、「両方やりゃいいじゃん」って答えたと。それで気持ちが楽になったって書いてあって、全然覚えてないけど、今でもそう答えるだろうなとは思う。両方やったら世間からは一貫性がないって言われるかもしれないし、一つに絞ったほうがわかりやすいのかもしれないけど、そんなの関係ない。どっちもやりたいなら、気の済むまでやりゃいいと思う。

――ちなみに、現代美術はよくわからないから敬遠する人も多いと思うんですけど、そもそも「わかる」必要ってあるんでしょうか?

大竹 そもそも「わかる」って何だろうって思う。知識がないと語れないと言われたら、その時点で引いちゃうしね。個人的には単純に自分が面白いか面白くないかでいいと思う。別に芸術って高尚なものだと構える必要なんて全くない。若い子なんかは、「このTシャツかっこいいな」とかさ、そういうふうに服選んでんじゃない? 入り口はそれと同じでいいと思うけどね。「お、かっけえな」でいいっていうか。それってなんか軽薄な見方だよなって世界があるんだろうって考える必要なんてない。別に名画といわれる作品だからってありがたがる必要なんて無意味だし、面白くなければ「興味ないわ」でいいんだよ。自分の感覚に素直に従う、それでいい。

プロフィール

大竹伸朗

おおたけ・しんろう|1955年、東京都生まれ。「ドクメンタ」や「ヴェネツィア・ビエンナーレ」に参加するなど国内外で活動。’22年に東京国立近代美術館『大竹伸朗展』を開催。

インフォメーション

『大竹伸朗展 網膜』 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

会期:8月1日〜11月24日 香川県丸亀市浜町80-1 ☎0877·24·7755 10:00〜18:00(最終入館17:30)

月休(8月11日、9月15日、10月13日、11月3・24日は開館)、および9月16日、10月14日、11月4日は休館。

新作「網膜」に加え、大規模インスタレーション《網膜屋/記憶濾過小屋》(2014年)も登場。

Official Website

https://www.mimoca.jp/exhibitions/otakeshinro0801/

関連記事

カルチャー

子どものままで、いつまでも芸術を愛することができれば、それは幸せなことなのです。

国立新美術館「蔡國強 宇宙遊 ―〈原初火球〉から始まる」を開催中の蔡國強さんにメールインタビュー!

2023年8月17日

カルチャー

三つの「キャッチ」について

Catching Art: 身体でアートを感じるために #1

2025年8月12日

カルチャー

『三体』『マイナス・ゼロ』……“超突飛”なSF小説は「現実への影響力」大⁉︎

まなびじゅつ文芸部 Vol.1【前編】

2025年7月15日

カルチャー

夏休みに訪れたい展示4選。

さーて、8月はどんな展示に行こうかな。

2025年8月8日

カルチャー

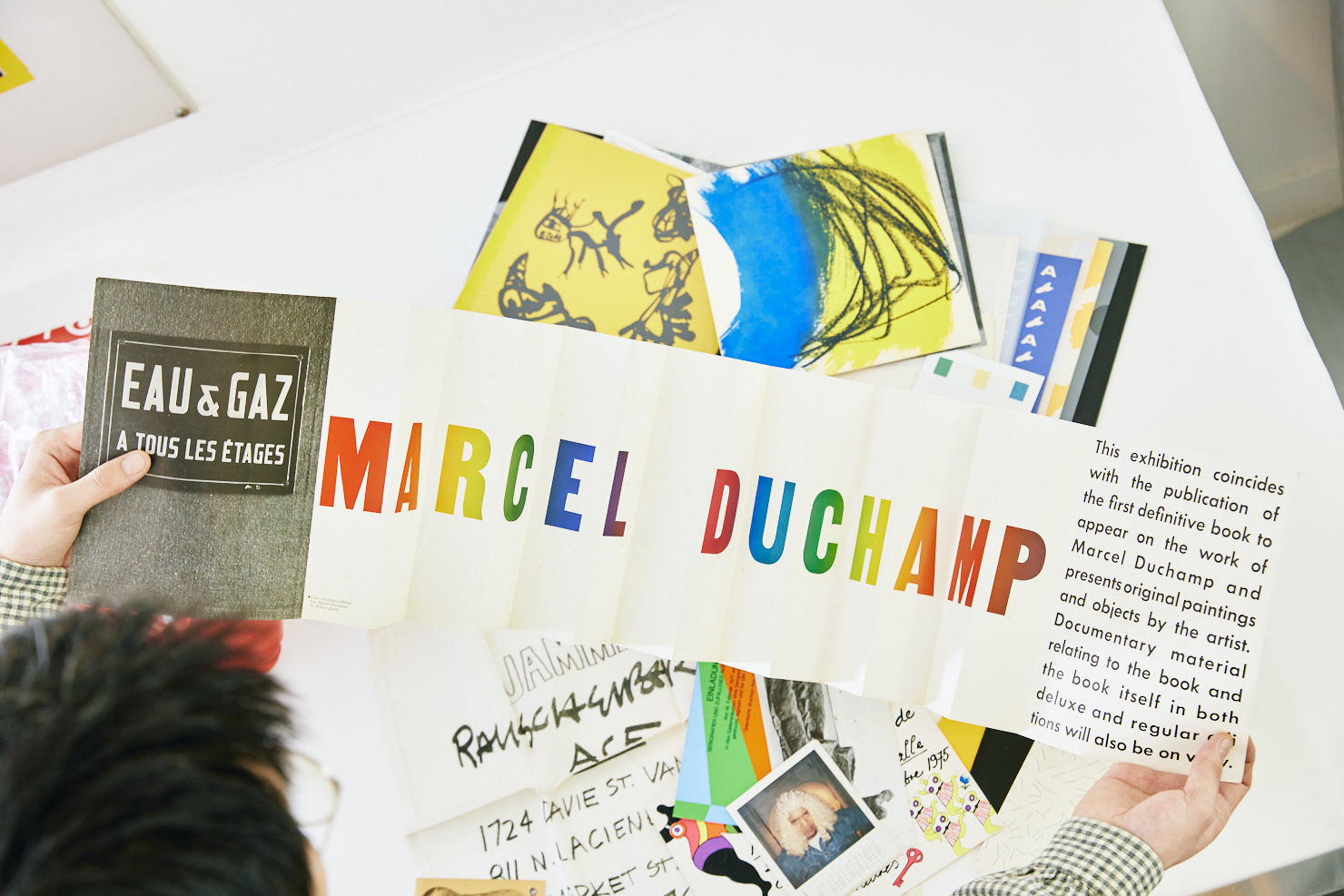

「エフェメラ」を探して。Vol.1

『telescope』とエフェメラコレクション編

2024年6月5日