トリップ

山菜採りを学ぶ【前編】

ヒメタケ編

スーパーに頼って生きている今日この頃。深夜でも大抵のものは揃うし、なにげなく食材を選んでいても、味よし、見た目よし。便利で全く文句ない。一方でパッケージをみて判断するから、目の前の野菜について多くは知らない。どんな生え方をしているのか、いつが旬で、どこが産地なのか、などなど、もっとリアリティを持って自然を味わいたい自分もいる。

そんな漠然としたモヤモヤを抱えていた矢先だった。写真家の田附勝さんが「山菜採り」に連れ出してくれたのは。

「都市に住みながらでも、できるだけ自分で楽しく食べものを採れるようになったらかっこいいじゃん。岩手に若い名人がいるから学びに行かない?」今の自分にぴったりな提案だった。山菜を採るのは全くの素人だけど、行かない手はない! というわけで、都内から車で約7時間。その講師がいる岩手県北上市へ移動式編集部を走らせた。

台所から香る季節のにおい。山に囲まれた岩手の豊かな食の在り方。

まず向かったのは、今回の山菜トリップのベースキャンプ地として快く協力してくれた『the campus』。岩手県北上市と奥州市にまたがる広大な「縄文の森」をフィールドに、キャンプサイトをはじめ、地元の食材を使用したレストランやテントサウナを楽しめるアウトドア複合施設だ。ここでスタッフとして働く菅原徹(すがわら・とおる)さんこそ、山菜やキノコ採りを教えてくれる先生である。

「それまで街で夜遊びしているタイプだったんですけど、高校生だった18歳の頃に祖父に誘われて初めて山に入りました。その日に採った『香茸(コウタケ)』というキノコがとびきり美味しかったのはもちろん、ポツンと1人で、夜明けを身体中で実感できる山の豊かさも同時に知りましたね。本当に夢中になれたんです。それから約20年間欠かさず春から初夏にかけては山菜を、秋はキノコ採りに行っています」

山の幸が豊かな岩手県は、県土の約77%が森林で覆われている日本トップクラスの「森林県」だ。雪国ならではの気温もあり山間部では豊富な種類の山菜が自生しているため、昔からどの家庭でも食卓に並ぶ文化が根付いているという。

「子供の時から、天然のキノコや山菜の香りが台所から香ってくるんです。こっちの人は、その匂いで季節を実感すると思いますね。そして、今の時期に出てくる筍の一種がヒメタケです。熊の大好物なので注意が必要ですが、遭遇確率が限りなく低いオススメのポイントがあるので、明日はそこにヒメタケを採取しに行きましょう!」と経験豊富な菅原さん。熊は絶対いないと言い切れない、そのサバイバル感も山菜採りの一側面なのだ。日頃のセーフティーゾーンから自らはみ出て、山にお邪魔する。そこでしか得られない実感も、今回求めているものだったと気が付く。

翌日早朝、案内していただいたのは宮古市と盛岡市の境にある標高700mの高原地帯「区界」エリア。聞けば、冬になると氷点下20℃を下回る本州で最も寒い場所で(近くの岩洞湖はワカサギ釣りのメッカでもあるそう)、辺りは主にシラカバ林が広がる。そんな地の名峰・兜明神岳を源流とする閉伊川に沿って広がる山道を走ること約30分、菅原さんオススメのポイントに到着した。

当日は北上市を拠点とする〈祭り法人 射的〉が運営する〈くらしごとユニオン〉との共催で、菅原さんが講師となり山菜採りのフィールドワークを開催。POPEYE Webで連載をしていただいていた岡部文彦さん、地元の料理人、家族連れなど計9名の方が集まった。

車を道路の脇に停めると、目の前は竹、竹、竹。こんなところに入るの……? と尻込みしてしまうほど密に、斜面から容赦なく突き出ているじゃないか。まるで竹槍のように茂るこの姿こそ、「根曲がり竹」の別名を持つヒメタケの群生地の特徴だ。積雪の重みで若葉の茎が根元から反り返るように曲がってしまうことが由来で、実際、熊はよくこういう場所に潜んでいるらしい。

熊と竹から身を守る「山菜道具」を身につけ、野生にダイブ。

当たり前だけど、ここで重要になってくるのが身を守るための道具。とにかく、まず必須なのはブザー!

実際の音をどうぞ🚨

「山に入る前に熊を威嚇するために鳴らします。また、初心者は特に方向感覚がわからなくなるので、入った後もブザーを地面に置いて、音が鳴ってる範囲内で動くのが鉄則ですね。音が静かになってきたってことは、ブザーから離れすぎてるってことなので。大音量のところだと、熊も寄ってこないですよ」と菅原さん。当日は〈旭電機化成〉のハンドメガホンとプロのスポーツシーンで使われるほど大音量(最大120dB)の〈Pdddle〉のホイッスルの2種類を用意。次に「布テープ」も間違いなく準備した方がいいことを知った。細く鋭い竹の侵入を防ぐために、腕や足回りなど衣服の裾すべてをぐるっと巻き付けるのだ。

服装に関しては破けにくい肉厚な生地の長袖&長ズボンだったら問題ないとのこと。ヘルメット、手袋、長靴、サングラス(ゴーグルでも)などは自分の体に馴染むものでOK。

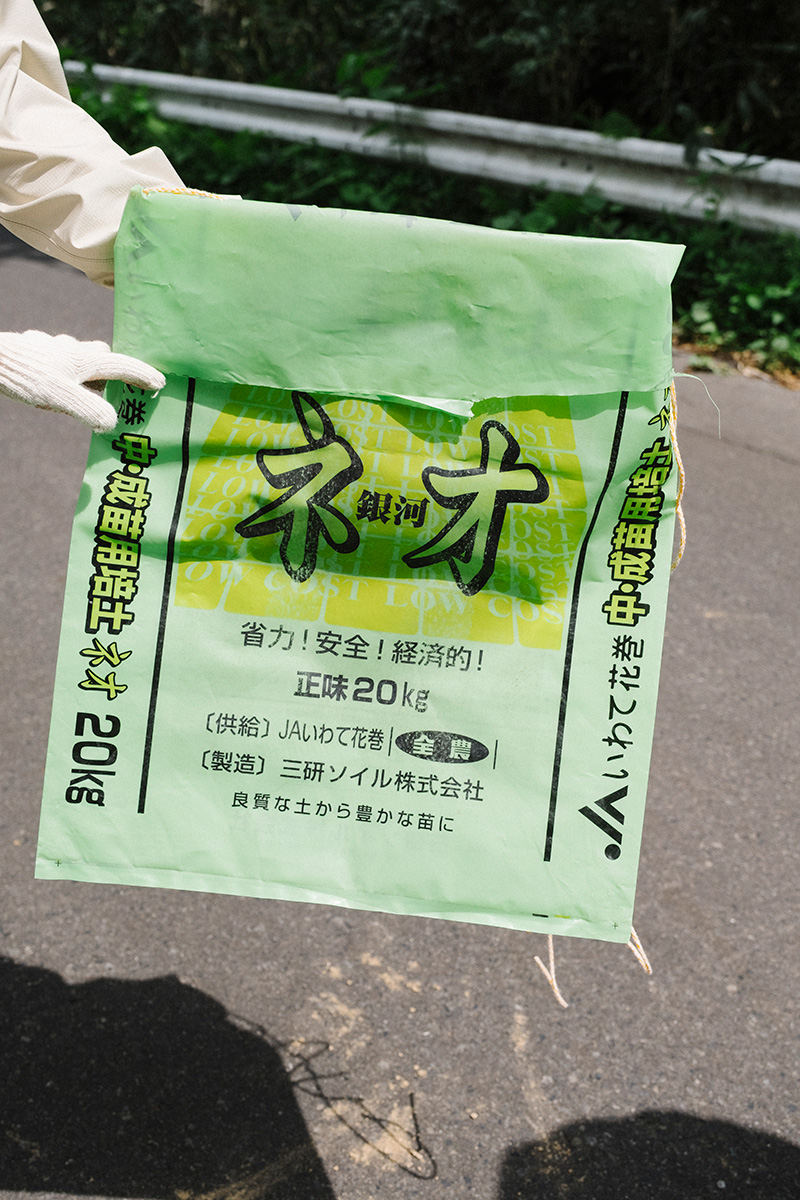

最後にヒメタケを入れるバッグについて。一見、写真左のカゴが正装かと思われるが、実はイマイチなんだとか。「密集している竹林を進むので、サイズや形が決まっているカゴは適していないですね。前傾姿勢になることも多いので、体にフィットし巻き付けられるものがベスト」と菅原さん。素材に関しても農業用の土のう袋など、とにかく、“竹にひっかからないこと”が大事。

菅原さんに服装チェックをしていただき、一同いざ出陣! ぐんぐん前に進んでいく先生に続き、カラダを前にかがめ、手と足で竹をかわしながら斜面をゆっくり這うように進む。必然的に地面と顔が近くなったことで目線は変わり、土と竹の青々しい匂いが強く香る。4足歩行の動物に近づいている気もしてくる。はじめのうちこそスムーズに見つけられないけど、だんだんと目が慣れてきて、ヒメタケに焦点が合ってくる。いるいる、そこら中に。「土からニョキっと顔を出しているところではなく、根本の白い部分を折ると上手く採れますよ!」と菅原さん。レクチャー通りにやってみると、すんなりポキっと収穫できる。汗や泥も気にならないほど楽しい。

「よく山菜は採り過ぎたら翌年生えなくなると聞きますが、笹はいくらでも出てきますので、気にせず採って大丈夫です。でもやっぱり最初の方が一番太くて、後を追うごとにどんどん細くなっていきます。見つけ方としては、竹はバラバラに群生しているのではなくて束で生えているので、密集した竹の根本をじっくり観察したり、付近の落ち葉をかき分けるのもポイントですよ。1本あったなと思うと、その周りの根元にもう1本あったり。中でも育ちすぎていない15cmほどの背丈かつ太い、根本が赤紫色のものは味が甘くて美味しいので、それを狙いましょう!」

採れたてのヒメタケのプリミティブな味わいを噛み締める。

山菜は収穫した瞬間からアクが出るため、できるだけ早く下ごしらえをした方がいい。やり方は単純明快、キレイに洗った竹を沸騰したお湯で8〜10分ほど茹でるだけ(菅原さんは出発する前にお湯を沸かしておき、帰宅と同時にすぐさま調理に入るそう)。さっそく僕らも採れたてのヒメタケを味わうべく、見渡す限りなだらかな丘が続く広大な牧場へ向かう。今回のメニューは「素焼き」と「ボイル」。どちらも塩もかけずにそのまま頂く。

すっかり話すようになった参加者全員で、〈射的〉の方より準備していただいたグリルと寸胴を囲む。

食べてみると、力強い濃厚な旨みが体に響く。優しいのに芯があるエグみが少し舌に残る。食感はコーンに近い。「そもそもスーパーに並んでいる野菜もこんな味わいだったと思いますよ。ピーマンや胡瓜ももっと青臭かったように、今はほとんどが品種改良されたことで、本来の苦味やアクが削がれています。何も手が加わってないナチュラルな山菜の魅力はそこにありますし、わざわざ手間をかけて、そのエグみ(=旨み)を楽しむ。大人の嗜みでもありますよね」と菅原さん。山の恵みを自らの知恵で採取して皆で食べる、このピースフルな営みもまた山菜採りの一側面なのかもしれない。

剥き方はこんな感じ。

「竹が自分のテリトリーに来るものを拒否するみたいに容赦なくカラダに向かってきたけど、人間関係でも同じことが言えるかもね。無闇に踏み込めば怪我をしてしまうけど、優しく親切に向き合えば、実りを分けてくれるみたいな(笑)」と、帰りの車内で田附さんと談笑していると、突如先導していた菅原さんの車が停止。まさかガス欠……?

「キノコを発見しました! ヌメリスギタケモドキという品種で、広葉樹であるブナの枯れ木や立ち木に束生しているんです」

運転中でも見逃さないその目こそ、山と共に暮らし培われた技術であり神髄だろう。無数の枝葉が重なり合う緑のモザイクを一瞬で見定めることはとても真似できそうにないけど、うってかわって明日は誰でも超イージーに発見できる場所に連れていってくれるという。大草原に広がるワラビを採りにいくのだ。

教えてくれた人

菅原徹

すがわら・とおる|1987年、岩手県生まれ。18歳のころにはじめて祖父と山へ入って以降、キノコと山菜を生活の一部とする日々を送る。「盛岡つどいの森」や県内各地の緑化センターなどで、キノコの見分け方指導や展示など幅広く活動中。岩手菌類研究同好会所属。スタッフとして働く『the campus』ではキノコ&山菜ハントツアーも開催している。

Instagram

www.instagram.com/tttsugawara/