TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム

【#2】戦時下の編物文化とホームフロントから学ぶこと

執筆:小梶真吾

2025年4月18日

僕らがやっている「古いセーターを解いて糸に戻し、新しいセーターを編む」なんて、新しいことではないし、実際、大したことでもないのだろう。そう、大したことない!人類はこれまでもずっと、「限られた資源の中で大切に使い見繕う」という考え方で、物の価値を見直してきた。それは何か特別な革新ではなくて、長い歴史の中で静かに受け継がれてきたフォークロアの響きにすぎない(?)僕たちはそこから、何を学ぶべきなのだろう。

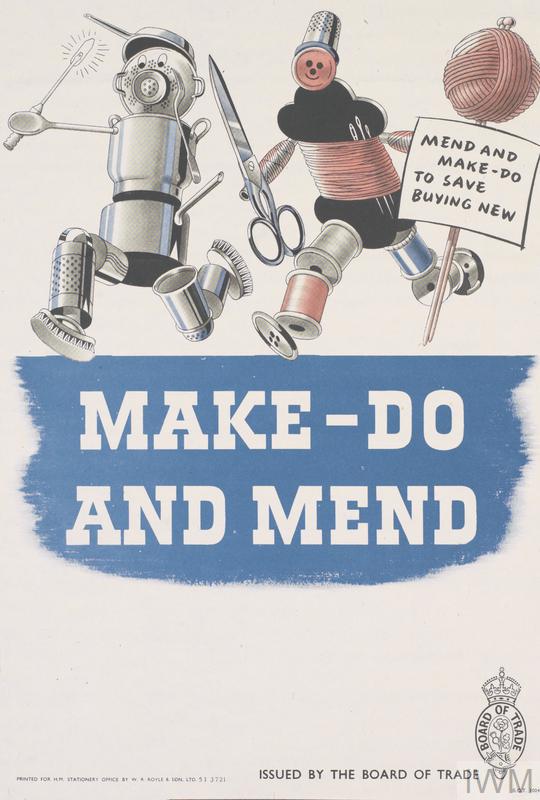

「MAKE-DO AND MEND(工夫して修繕する)」は戦時下でイギリス政府が行ったキャンペーンの1つ。ポスター制作年は不明だが第二次世界大戦時のもの。人生の困難な局面で楽しむ心を持ち、創造的に問題を解決する姿勢を表す言葉として広く浸透した。This image is sourced from Imperial War Museums, (Art.IWM PST 14925) in the public domain.

第一次・第二次世界大戦中、アメリカやイギリスでは物資が不足する中で、人々は限られた資源をやりくりして暮らしていた。ニット製品は、毛糸さえあれば何度でも編み直せる利点があって、軍需品や家庭用の防寒具として重宝された。遠く離れた家族を思いながら手を動かす行為は、戦時下における「ホームフロント」の一つの役割でもあったと言える。その目的は、兵士に送る衣類を手作りすることで、毛糸が足りなければ古いセーターを解いて糸に戻し、新しく編み直すことも推奨されていたという。「困難な状況でも編み棒二本で何かを生み出す」その創意工夫と情熱はとても興味深く、最近はebayやetsyなんかに張り付いてもっぱら当時の資料を集めたりしている。

第一次世界大戦期のアメリカでは、編み物は地域ごとの自発的な活動として広まり、第二次世界大戦期には政府の主導で全米規模の運動として展開された。戦場が国内に及ばなかった影響もあってか、平穏な日常の延長としての編み物をする風景が多い気がする。編むことで戦争を自分ごととして捉えているような。1917年頃の写真で、ユニバーサル・モーション・ピクチャーズの社員が昼休みに編み物をしている様子。This image is sourced from the National Archives Catalog,(20802092) in the public domain.

(自戒も込めて書くけれど)今の社会のシステムは、消費者に「たくさん」買ってもらうことに過度に依存していて、作り手もまた、その単純な構造に寄りかかりながら、一方的なものづくりをしてしまってはいないか。僕たちは資本主義社会に生きている以上、経済活動を完全に手放すことはできないし、かつてのような質素な暮らしに戻るのも現実的ではない。けれど、人口が減っていく国に住んでいながら、なおも人口規模に支えられた仕組みで物づくりを続けている現状は、どこかで転換されるべき事象なのだと思う。僕らの世代は、それをどう実現させていくかを、試行しながら、考えていかなければならない。

1947年ワシントンの病院で編み物を学ぶ負傷兵。ベッド上で編み物を教わった兵士たちは、手先を動かすリハビリと共に心の安定を得たと報告されている。僕たちもこの活動を通じて、物との関わりを見つめ直し、忘れてしまっている何かを取り戻そうとしているのかもしれない。This image is sourced from the National Archives Catalog,(45498339) in the public domain.

その前段階として必要なのは、「物との関係」をもう一度見つめ直すこと。まずは、消費を起点にしない、もっと能動的な物との関係性を、過去の歴史から学んでみたいと思っている。衣服をつくることは、いまや専門家や産業の領域に閉じられつつあるけれど、それだって本来は、私たちの人間的な営みの延長にあるはずだということを、忘れたくない。

プロフィール

小梶真吾

こかじ・しんご|〈TALK NONSENSE〉ディレクター。1991年生まれ。東京都出身。京都芸術大学(旧・京都造形芸術大学)卒。卒業後渡仏しAcadémie Internationale de Coupe de Paris修了。帰国後、いくつかのブランドやデザインスタジオに勤務、立ち上げに関わる。2022年にKKJデザイン事務所を設立。衣服が介在するあらゆる事の企画・生産・調査・研究・監修を活動領域とする。2024年からニットデザイナーの沖裕希とともに〈TALK NONSENSE〉を立ち上げ、製品の開発、リサーチ、ワークショップなどを行っている。

Official Website

https://talknonsense.xyz/