カルチャー

「エフェメラ」を探して。Vol.2

継承される『清里現代美術館』編

写真提供:清里現代美術館

photo: Hiroshi Nakamura

text: Ryoma Uchida

edit: Kouske Ide

cooperation: Yu Kokubu

2024年6月12日

すべては「ヨーゼフ・ボイスの部屋」から始まった。

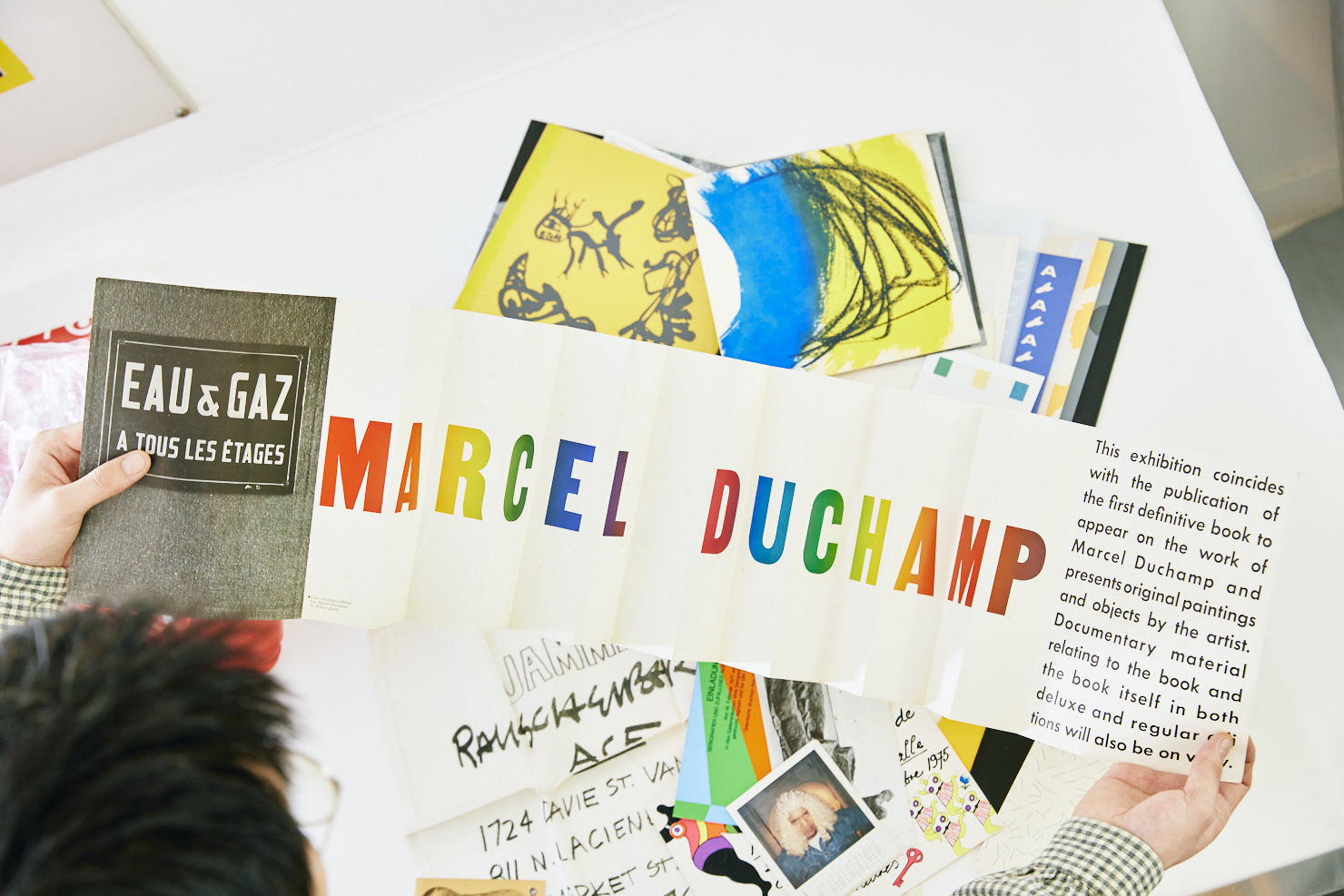

エフェメラ。まるでなにかの呪文のようなこの言葉は、チラシやポスター、インビテーションカードなど、「短命な/一時的な(=ephemera)」ものを指している。ある意味、日常と芸術をつなぐ魔法の呪文なのかもしれない。そんなエフェメラを中心に、ヨーゼフ・ボイスやマルセル・デュシャン、フルクサスなどの現代美術にまつわるマニアックなコレクションを販売する、謎多きオンラインショップ『telescope』にコンタクトを取ったポパイウェブチーム。

前回の記事では、その正体を探るべく、まずはエフェメラのコレクションを見せてもらった。美術の枠組みに収まらない、作家たちの意匠や資料としての魅力を存分に味わったが、そもそも、このコレクションは『清里現代美術館』のオーナーの所蔵品だったのだとか。2014年に閉館したその館について、現在に至るまでの経緯を『telescope』店主の廣瀬友子さんに伺った。

「1990年から2014年まで山梨県清里にかつてあった『清里現代美術館』のオーナーは伊藤信吾さんと兄の修吾さんという兄弟が務めていました。伊藤信吾さんは中学校の美術教師で、元々は個人的に美術品を収集するコレクターでした。ヨーゼフ・ボイスのマルチプル作品やアートポスターなど、早くから注目し集めていて、彼の初台の自宅には『ボイス・ルーム』というのがありました。研究者というわけではないので、感覚的に好きなものを集めていたんですね」

故・伊藤信吾さんは教師の仕事をする傍ら、コツコツ貯めたお金で好きな作家の作品や書籍を集めていたという。特に、当時はまだ比較的手に入り易かった現代美術家のヨーゼフ・ボイスの作品・関連するモノを中心に収集していたのだとか。ただ、コレクターといっても大富豪なわけではなく、個人が収集するには資金や設備にも限りもあったそう。

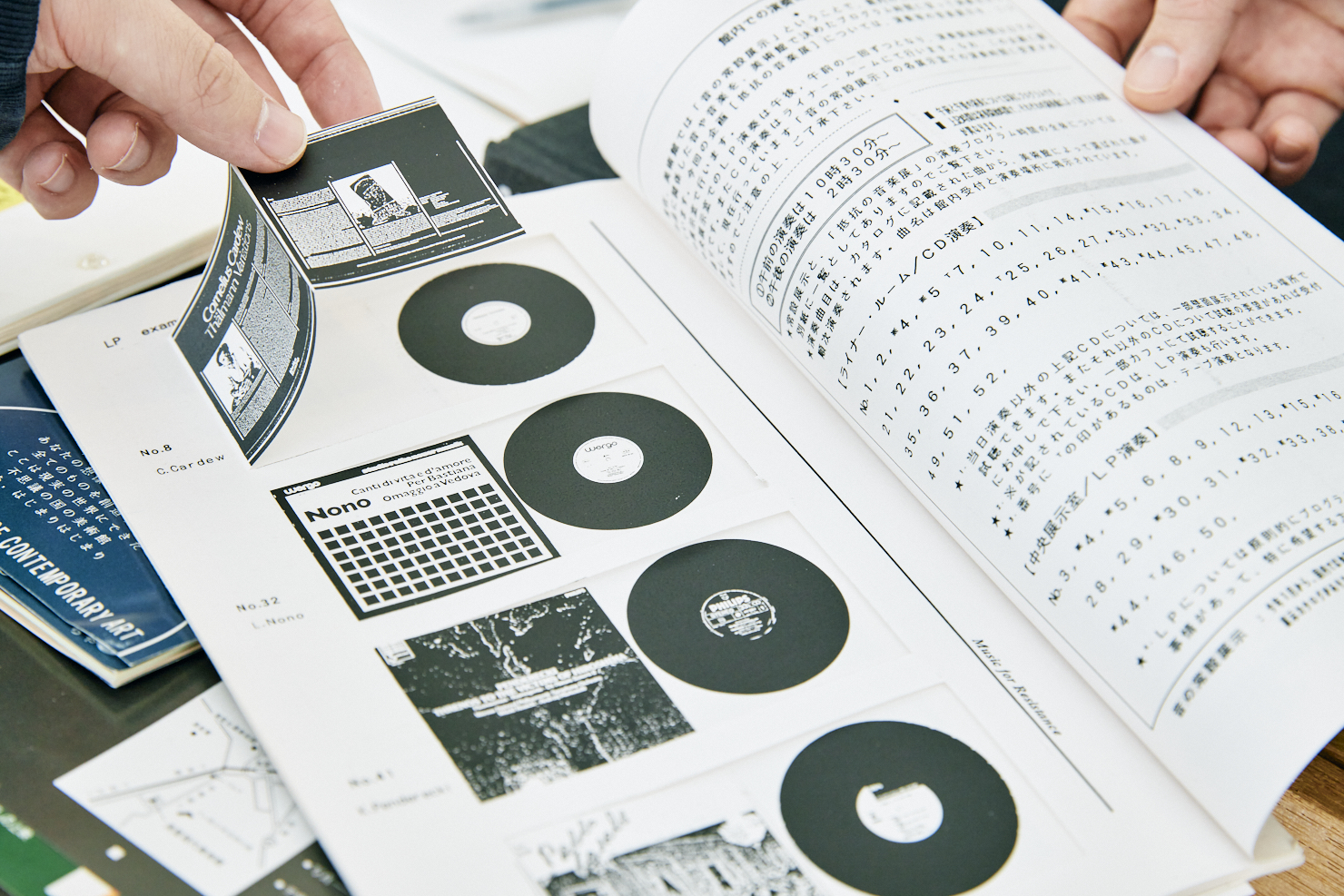

「個人でやっていることなので限度があり、買えたとしても、複製品が販売され比較的安価な版画作品などが多かったです。ですが、作品そのものでなくても本、レコード、エフェメラなどの周辺物は手に入れることができたので、それらをまとめ、私的なコレクションを展示するための美術館として『清里現代美術館』が構想されました。その資金が貯まったのが1990年のことです。美術館をつくるにあたり、コレクションを補強するようにフルクサスに関係するような作品などを集めました。結果的に大きな館ではやれない展示に取り組むことになりましたね。個人の美術館なので、美術の本流からは大分外れていたと思います(笑)」

伊藤さんの好きが高じて作られた『清里現代美術館』は、1990年、山梨県清里でオープンした。廣瀬さんが館に携わるようになったのもその頃だ。

「中学校の頃の私の美術の教師が伊藤信吾さんでした。その後も親交があり、高校を卒業後に『展覧会を手伝わないか』というお話をいただきました。美術館に関わりだしたのはそこからですね。私は美術に関して素人だったので、伊藤さんがやろうとしていた企画や展覧会の意図、知識なども年をとって勉強をしてからようやく分かるようになりましたけど」

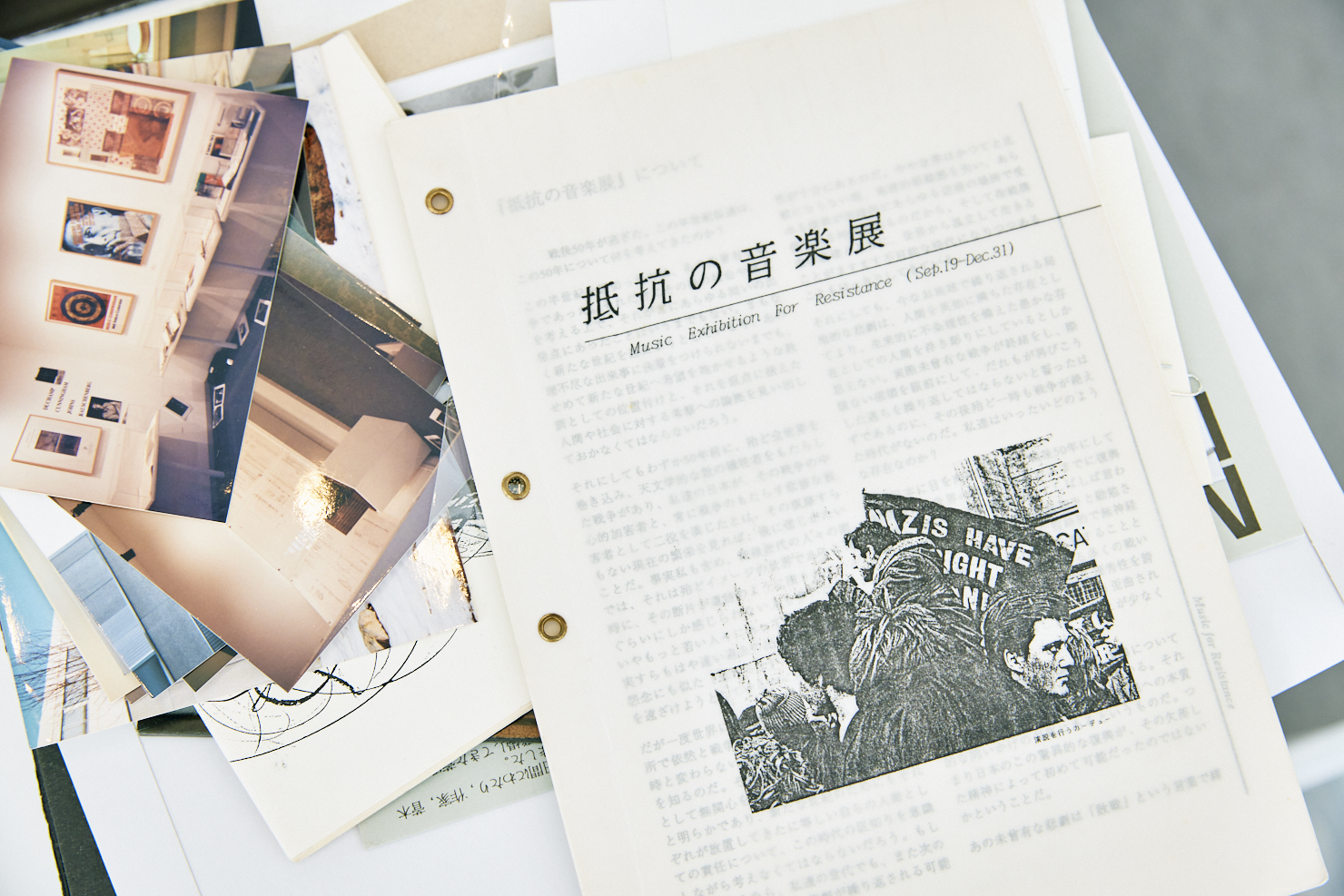

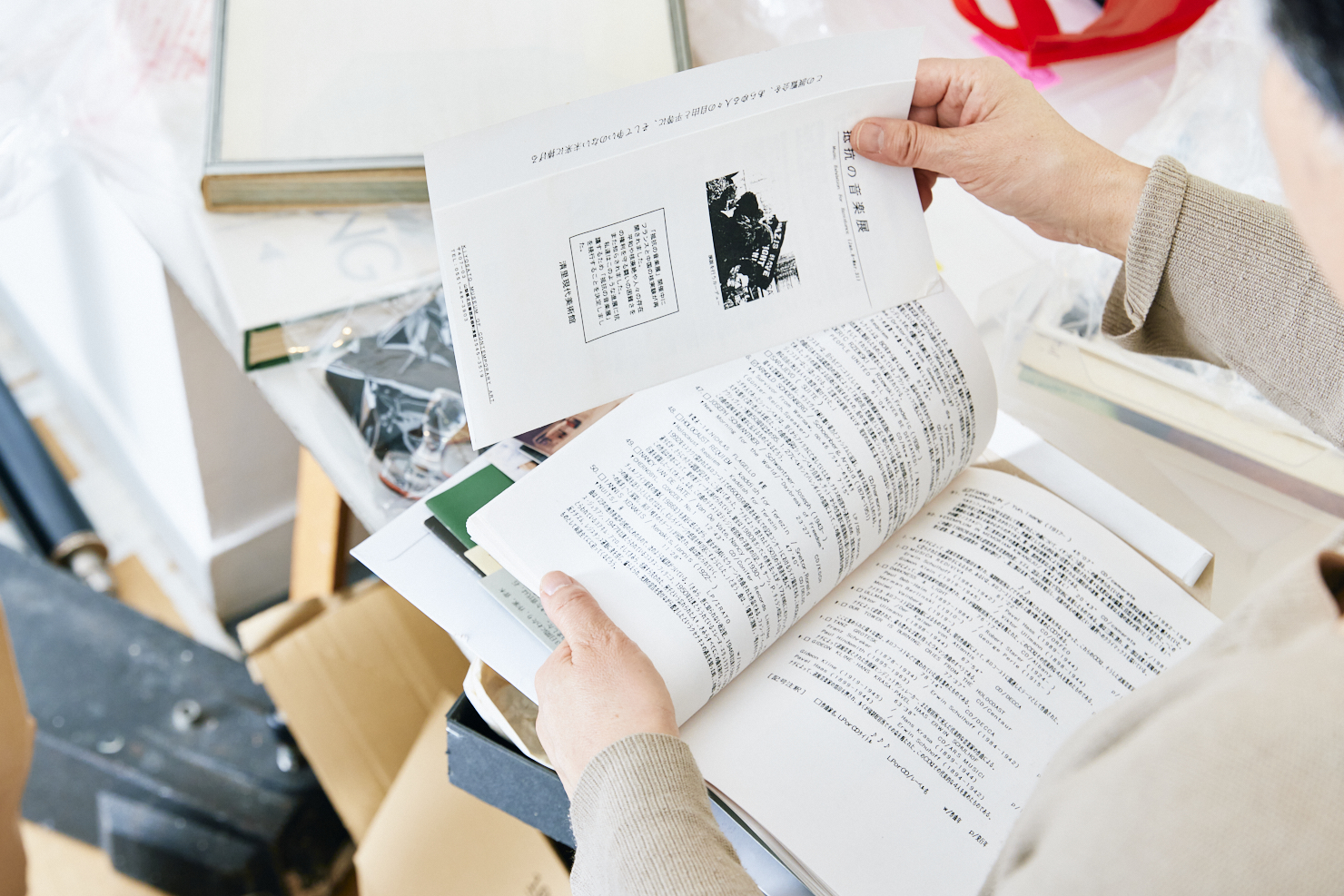

当時開催していた企画展。企画やキュレーション、ステートメントなども全て伊藤さんによるもの。館で制作したフライヤーの中には、細かな仕掛けがあるものも。今やこれも素敵な「エフェメラ」だ。

自分だけの価値を信じて、美術を眺めてみること。

「伊藤さんはよく、『好きが積み重なってくると向こうからやってくる』と言っていました。確かに、エフェメラをはじめとして各所から自然と集まってきました。それから、彼はかなり感覚的に収集する人でしたが、モノを集める本能に従うと『自ずとコレクションの筋が通る』と言っていたのも印象的です」

ただ、オーナーらの高齢化もあり、『清里現代美術館』は2014年に閉館する。『telescope』はその頃までは、伊藤さんの蔵書を販売するだけのオンラインサイトだった。一時は中断していたが、伊藤さんの勧めもあり、閉館を機に、廣瀬さんが氏の収集物の販売作業を継続していくこととなる。

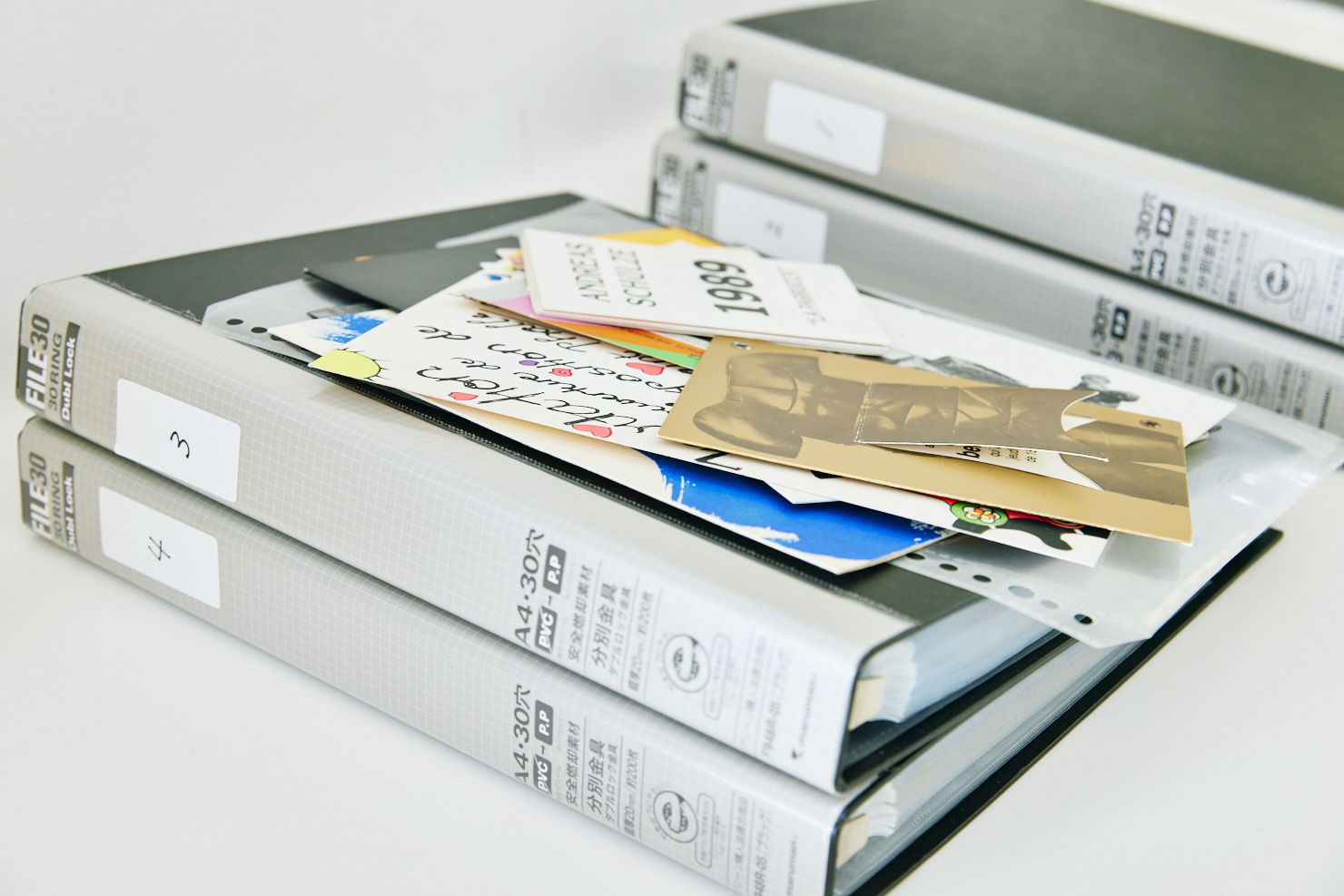

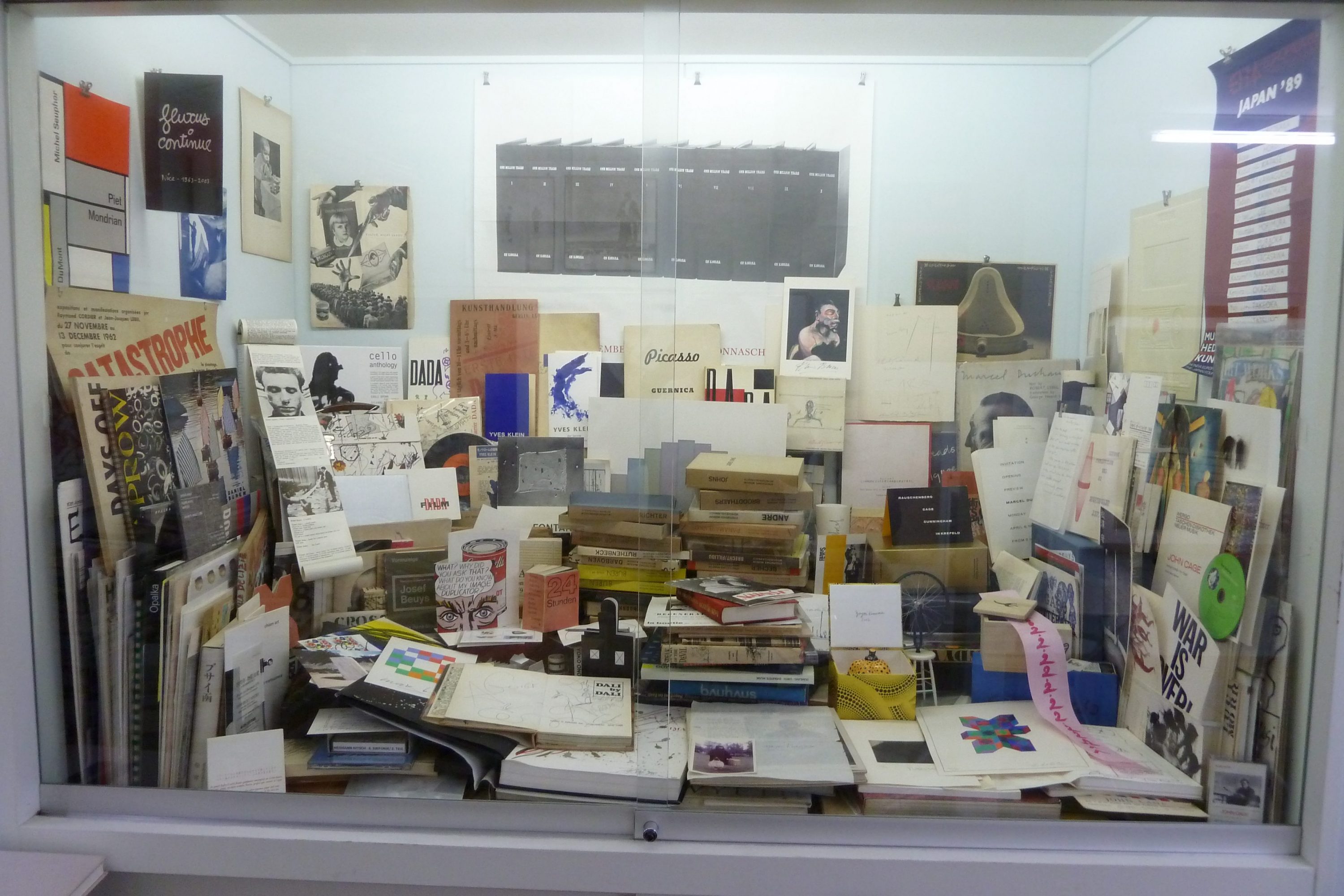

「『telescope』を動かしはじめた直後、伊藤さんが亡くなりました。美術館のコレクションは浦和美術館などへ寄贈し、残されたエフェメラや古書は、遺族の意向もあり、引き続きサイトで販売していくことになりました。約2千枚にも及ぶエフェメラ類を、情報や市場をみて整理していくことは本当に大変でした。けれど続けていくうちに『telescope』を通して様々な方と知り合うことができました。鈴木貴也さんは元々ショップのお客さんだったのですが、今ではエフェメラ専門店『苑ス』の代表を務められています。また、『twelvebooks』の濱中敦史さん、『tata bookshop/gallery』の石崎孝多さんなどの若い方々も加わって、ポスターやエフェメラ等の整理を手伝ってくれるようになったんです。それだけでなく、「アーカイブブック」の制作や、展示の開催へと展開してくださいました。実は、伊藤さんが遺した何台ものPCには、膨大な資料をデジタル・アーカイブ化しようと格闘した痕跡がありました。彼が果たせなかった夢を、彼らが受け継いでくれているのかもしれません」

昨年開催された「TOKYO ART BOOK FAIR 2023」での『清里現代美術館 アーカイヴプロジェクト展』のブースの様子。(撮影:阿部駿)

『清里現代美術館』の資料をまとめた『アーカイブブック』の制作プロジェクトや、昨年開催された『TOKYO ART BOOK FAIR 2023』での「清里現代美術館 アーカイヴプロジェクト展」のブースは『telescope』を運営していくなかで知り合った多くの人の力が集まってできたそう。現在はそれらの活動を広げるべくNPOを立ち上げて、『清里現代美術館』のコレクションを東京亀有に新設される展示スペースへ移転するために準備中だ。

「若い人たちが楽しんで協力してくださり、伊藤さんも喜んでいると思います。彼は商売になるかどうかではなく、自分で価値を見出してやりたいことをやる、クリエイティビティを大事にしていましたから。そんな精神性を受け継いでくれているんじゃないかな。巨大なアートマーケットがある時代ですが『その人が価値があると思ったものにこそ価値がある』と行動していた伊藤さんの熱量ある気持ちが届くと嬉しいです」

清里現代美術館で開催した展示フライヤー。

展覧会のステートメント文も細かな字でびっしり書かれている。こちらは『抵抗する音楽』展。内容は戦後の日本の思想のあり方から音楽へと繋がる話でとてもエキサイティング。

『telescope』での販売事業は徐々に規模を縮小している。より多くの人に届ける準備が始まっているということだ。エフェメラとは、使ったら終わりの「一時的」な存在であるだけでなく、日常と美術、現在と過去、そして、自分だけの価値を信じてみる熱い気持ちを紡いでくれる大事な資料。そんな儚い存在が恩師との縁を越え、多くの人々を刺激し、今僕らの目の前に広がっている。

関連記事

カルチャー

「エフェメラ」を探して。Vol.1

『telescope』とエフェメラコレクション編

2024年6月5日

カルチャー

子どものままで、いつまでも芸術を愛することができれば、それは幸せなことなのです。

国立新美術館「蔡國強 宇宙遊 ―〈原初火球〉から始まる」を開催中の蔡國強さんにメールインタビュー!

2023年8月17日

カルチャー

そもそも美術ってなんだ?

一限/美術

2024年2月27日

ファッション

横尾忠則の5つのスタイル。

2022年1月18日

カルチャー

50 Questions with Tadanori Yokoo

2021年5月31日

カルチャー

『Goozen(グーゼン)』という名のギャラリー。

障害のある人もない人も、すべてが交わる小さな場所。

2022年10月6日