TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム

【#4】BMCへ行って、共同体について考えた

執筆:永原康史

2025年8月5日

BMCは世界大恐慌のまっただ中に始まり、第二次大戦前後に運営されていたこともあって、経済的には常に苦しい状況にあった。それでも学校を続けられたのは、一部の裕福な教員や学生たちの、また、彼らの声がけによる寄付があったからだ。

最後期は、キャンパスにいくつかの棟を建てた建築家志望の学生からの援助が経営を支えていた。彼はBMCの存続に力を尽くしたが、大学の窮状を見かねてニューヨークへの移転を進言する。しかし同意を得ることができず、結局、自分たちでニューヨーク郊外にアートコミューンをつくることにした。それがゲートヒルコープ、通称「ザ・ランド」である。

ザ・ランドは、BMCを出た教員や学生たちだけではなく、ニューヨークの前衛美術家や音楽家、映画人、ダンサー、詩人、陶芸家たちをも巻き込んで、制作と生活を共にする、まさにコーポラティブな場所になった。BMCの芸術共同体の部分を尖鋭化させたのだ。ザ・ランドは1995年まで続き、20世紀のアメリカ前衛美術に多大な影響を与えたと言われている。

このザ・ランドほどの強い結びつきはなくても、BMCに繋がるコミュニティは大小数えればきりがない。カリフォルニアの「ポンドファーム」などもそのひとつだが、人のネットワークによる地域を越えた緩やかな共同体は、今のインターネット上のコミュニティに似ているかもしれない。

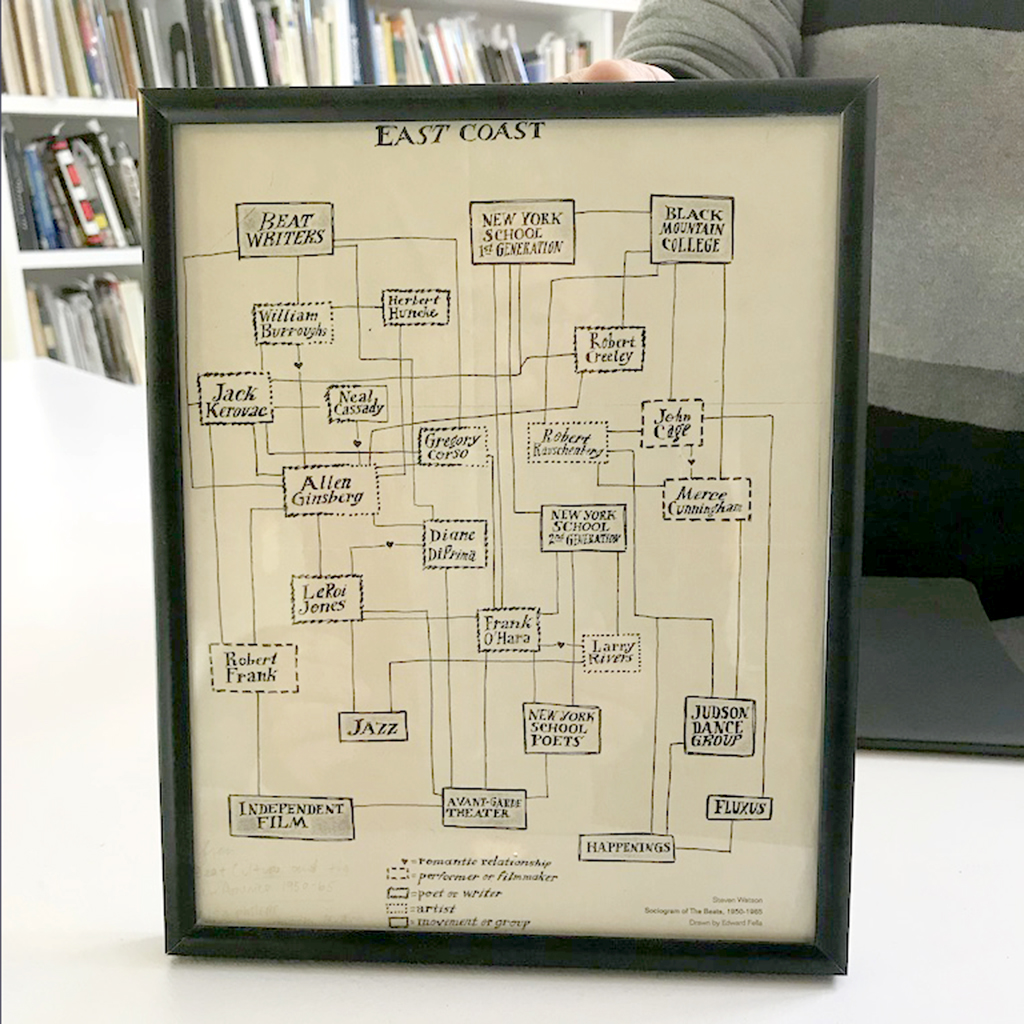

BMCミュージアムに飾ってあった東海岸のアート相関図。上と下はアートコミュニティで、それらを人がつないでいる。

校章が表紙のBMC学校案内パンフレット。校章をデザインをしたジョセフ・アルバースは「共に来て、共に立ち、共に働くことの強調のためのリングで、かつ、ふたつの重なる円だ」と説明している。共同体を象徴するような言葉だ。

ネットのコミュニティでは、プログラマーのそれが一番分かりやすい。プログラムをシェアし合って育てていく共同関係はほかに類をみない。プログラミング言語ごとの分派も活発で、クリエイティヴ・コーディングなどの活動も派生した。ブロックチェーン技術にともなって、DAO(自立分散)型の新しいコミュニティ形態もできつつある。ハッカー文化はまさにBMCからカウンターカルチャー、パーソナルコンピュータへと連なる延長線上にあるものだろう。

大学共同体として楽園のように語られるBMCだが、調べていくとトラブルが絶えなかったことが分かる。人が集まればいさかいもあるし、仲間割れも起こる。些細なトラブルは大きな火種となって、やがて集団を蝕んでいく。とはいえ、今に続く人種統合やLGBTQなどの問題は逆に結束のきっかけとなったし、ヨーロッパから亡命してきた著名な芸術家と若いアメリカの前衛アーティストとの軋轢は新しいアートの芽を育てた。

1995年、ブラックマウンテンの旧エデン湖キャンパスで大きな同窓会があり、100人を超える人たちが集まった。そこでは思い出話に花を咲かせるだけでなく、それぞれの今を交換し合ったという。学校としてのBMCはけっして成功したとは言えない。しかし、コミュニティはかたちを変えて今に残り、太平洋の向こうから突然やってきたぼくのことも、両手を広げて迎え入れてくれた。同窓会の写真は、自分たちで建てた校舎に今も飾られている。

プロフィール

永原康史

ながはら・やすひと|グラフィックデザイナー。印刷物から電子メディアや展覧会のプロジェクトまで手がけ、メディア横断的に活動する。2005年愛知万博「サイバー日本館」、2008年スペイン・サラゴサ万博日本館サイトのアートディレクターを歴任。1997年~2006年、IAMAS(国際情報科学芸術アカデミー)教授。2006年~2023年、多摩美術大学情報デザイン学科教授。『日本語のデザイン 文字による視覚文化史』(Book&Design)、『よむかたち デジタルとフィジカルをつなぐメディアデザインの実践』(誠文堂新光社)など著書多数。2024年には現地に通って書きためたリサーチと旅のエッセイ『ブラックマウンテンカレッジへ行って、考えた』(BNN)を上梓した。第24回佐藤敬之輔賞など受賞。