TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム

【#3】浮雲 – 漂う雲たち

執筆:セザール・ドゥバルグ

2025年7月28日

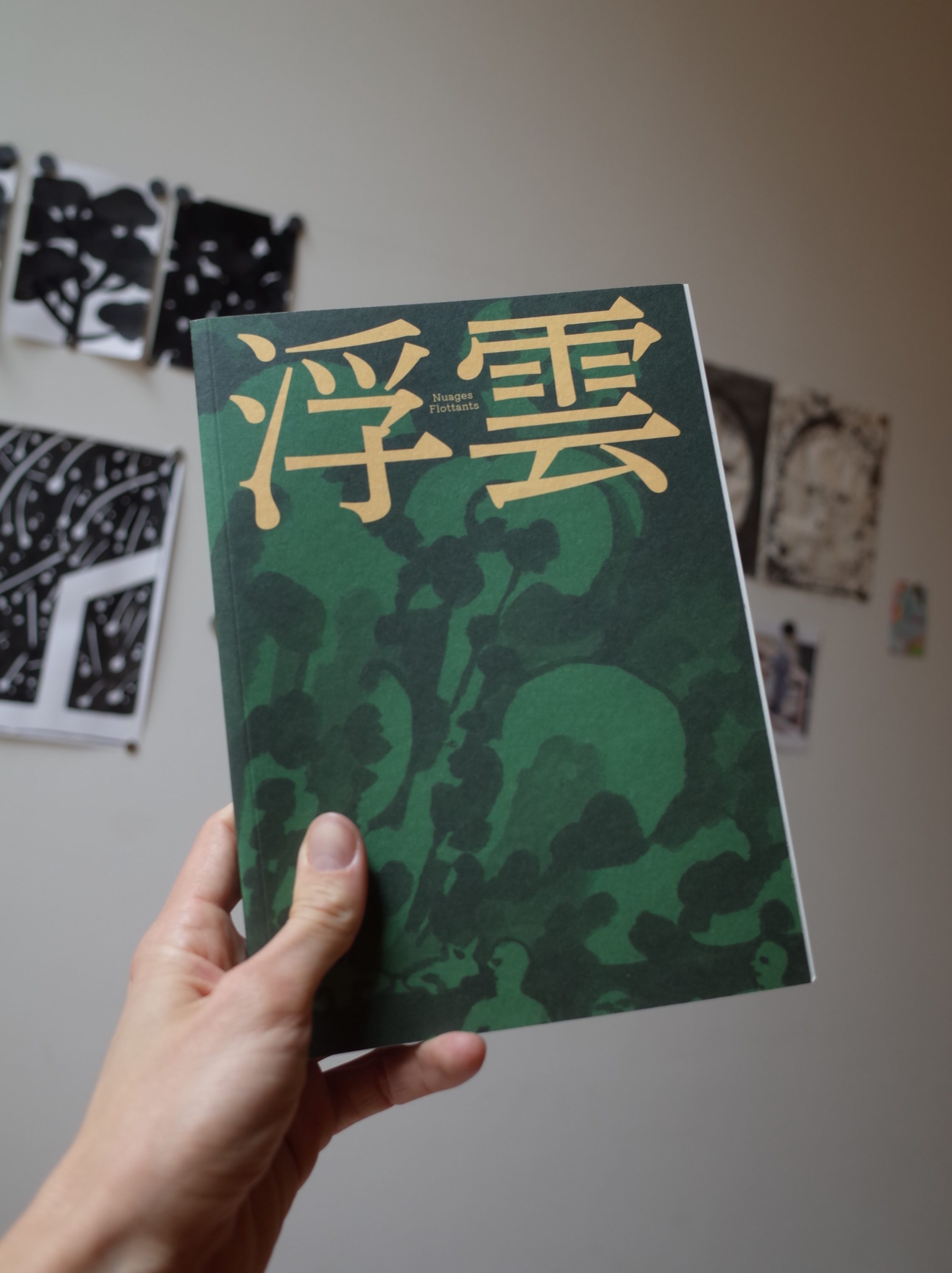

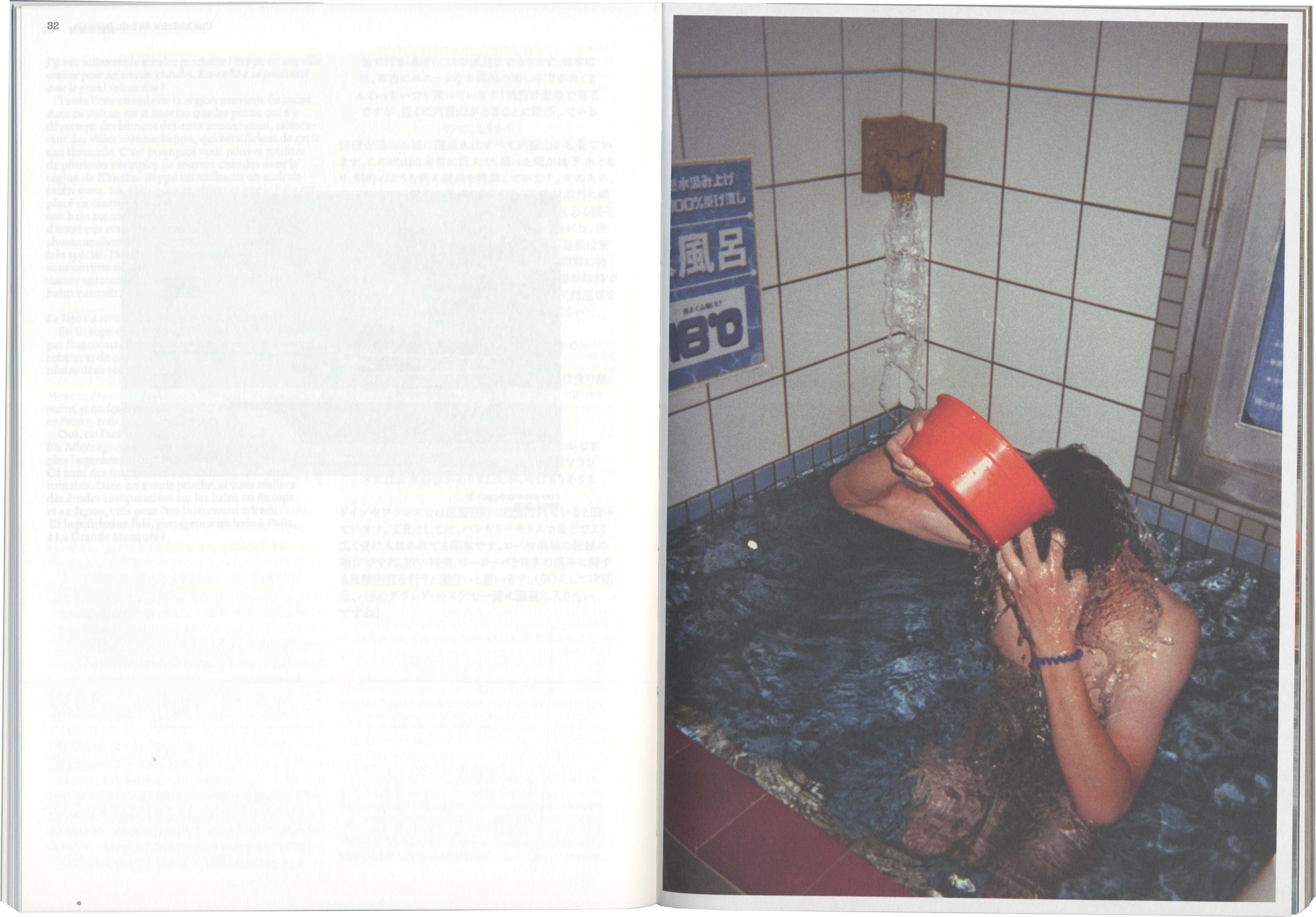

2019年に新型コロナウイルスが流行した際、日本は長い間国境を閉じ、ごく限られた外国人しか入国できませんでした。私はどうしても日本に戻って銭湯文化の研究を続けたかったので、国境が再び開くと同時に、アーティストでフォトグラファーのパートナー、ルナ・デュショフォール=ローレンスと共に京都行きの飛行機に乗りました。3ヶ月間京都に滞在し、ドキュメンタリー書籍『浮雲』の制作をスタートさせたのです。この本は、銭湯文化を記録・共有することを目的としており、フランスと日本の両方の読者に届けることを目指しました。

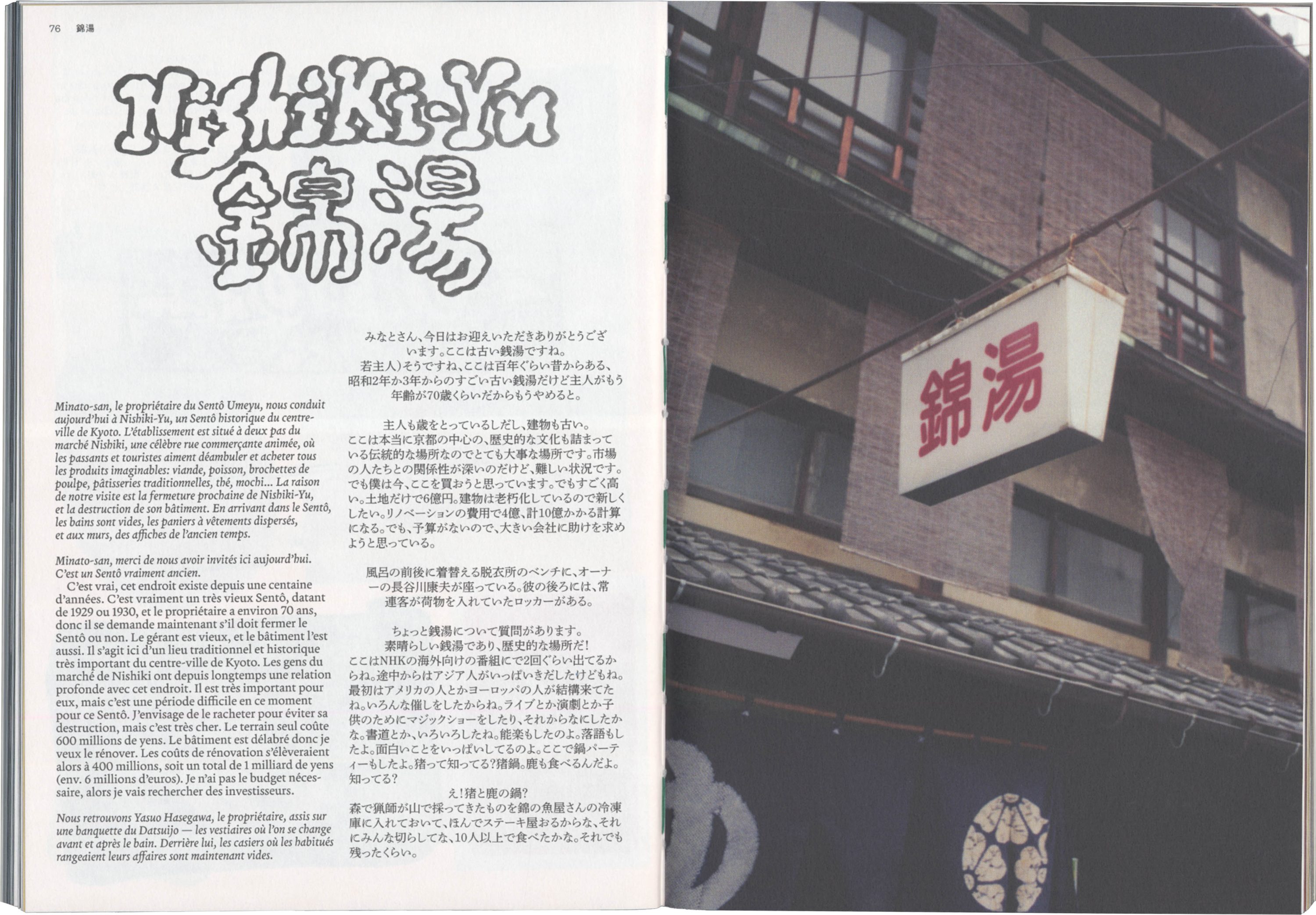

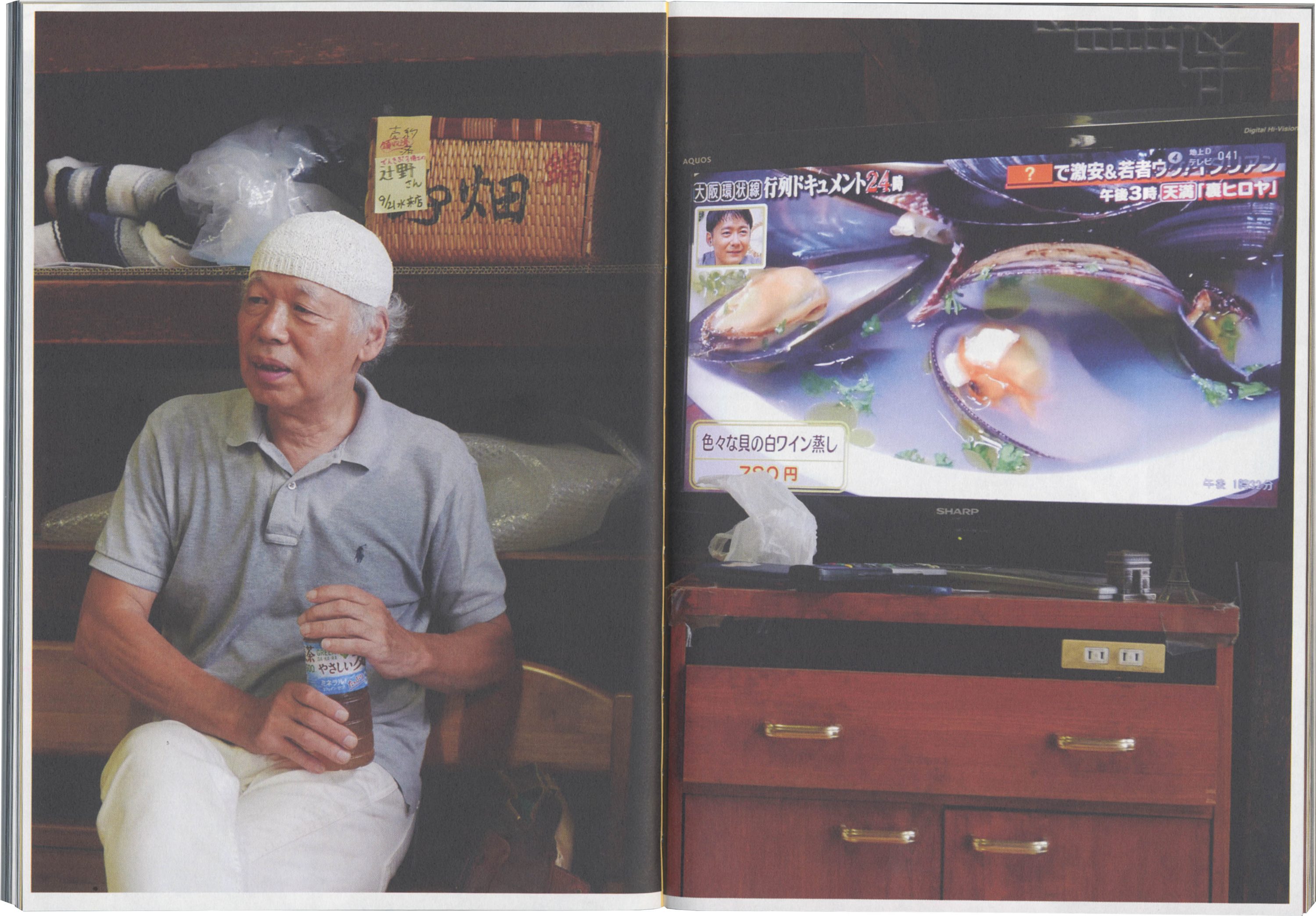

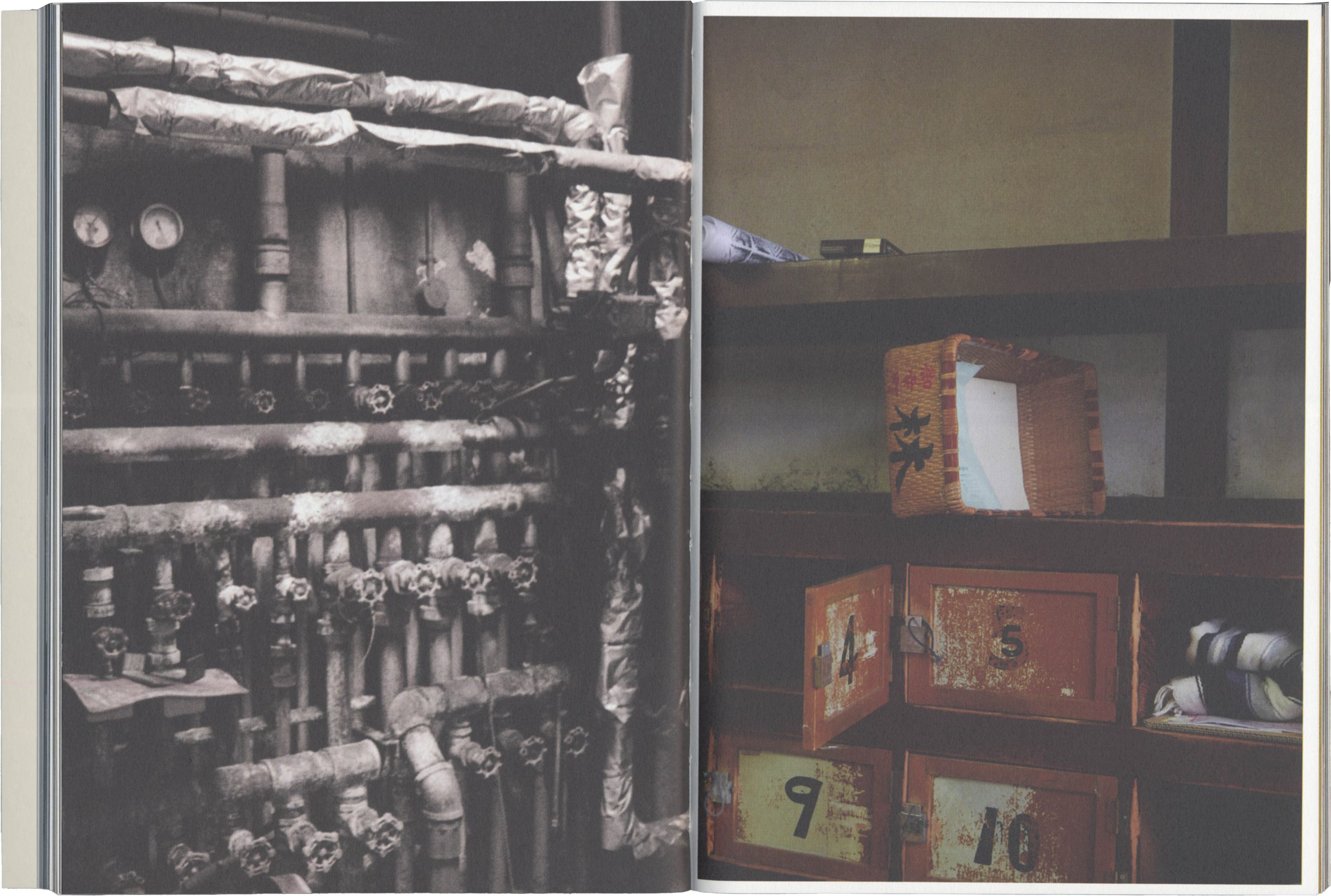

私たちは3ヶ月の間に、京都中のできる限り多くの銭湯を訪ね歩きました。そして、多くの銭湯が閉業や取り壊しの危機にある現状を目の当たりにしました。その背景には、コロナ禍、燃料価格の高騰、経営者の高齢化、老朽化した施設の修繕費用の高さなど、さまざまな要因がありました。中でも象徴的だったのは、京都の中心部・錦市場のすぐ近くにあった歴史ある銭湯『錦湯』が閉館し、建物ごと完全に解体されてしまったことでした。

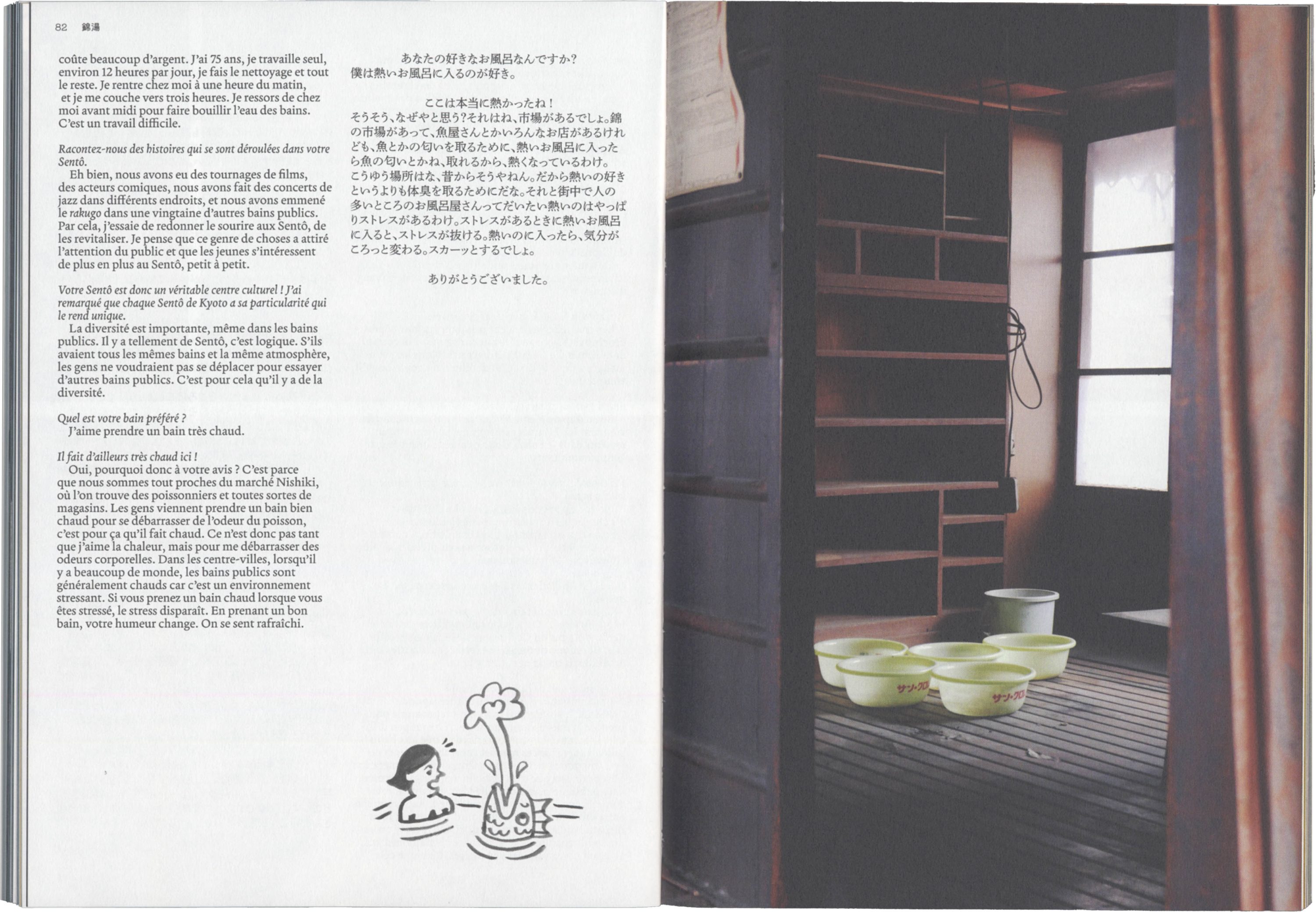

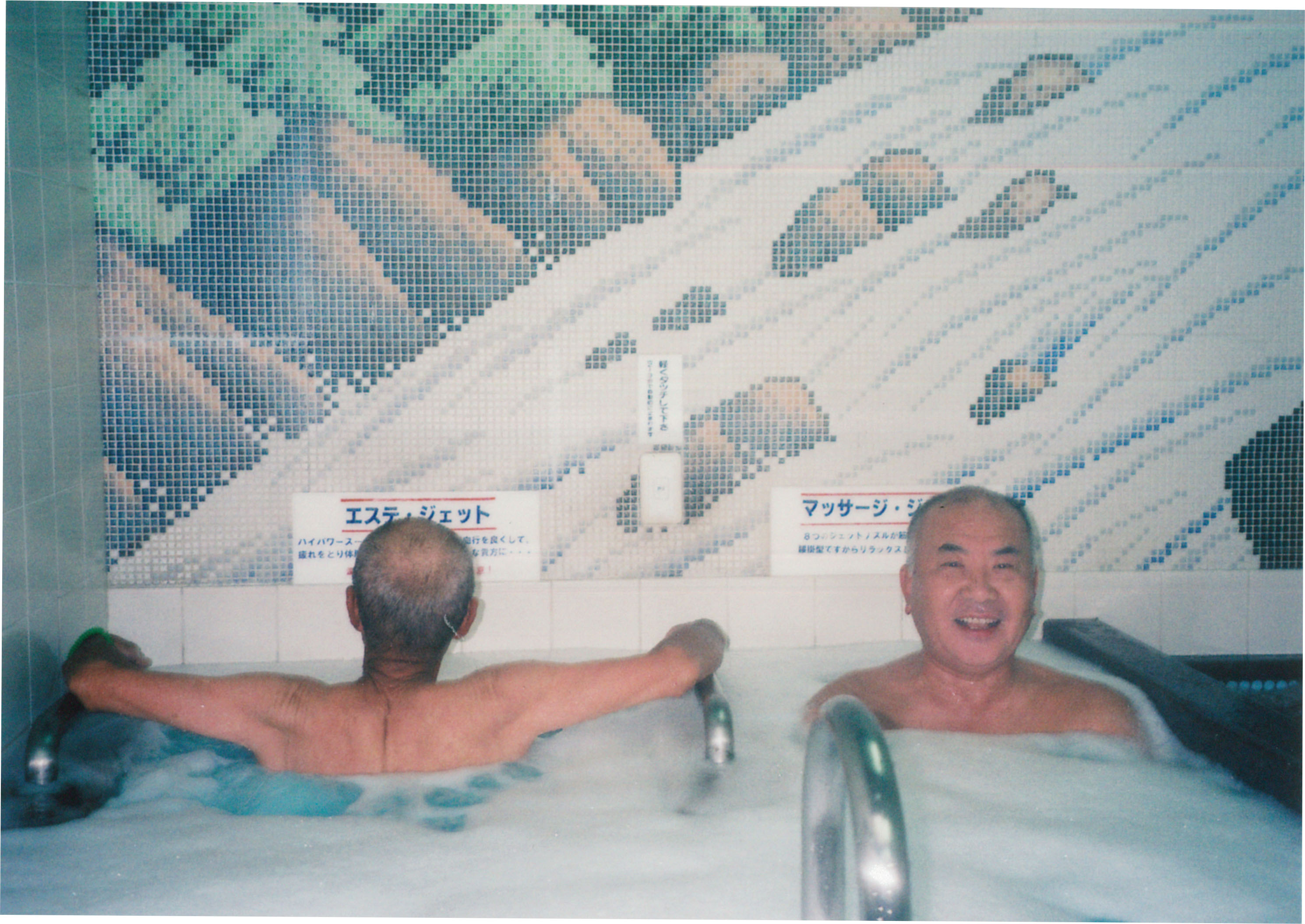

幸いなことに、いくつかの銭湯については記録を残すことができました。私が経営者にインタビューを行い、ルナが撮影をしました。経営者の方々と話すなかで、銭湯は単なる「入浴の場」ではなく、地域コミュニティにとって大切な交流の場でもあることを知りました。落語などの文化イベントも開催されていたそうです。

そんななかでも、希望はありました。銭湯文化を守ろうとする若い世代の「銭湯アクティビスト」たちの存在です。私たちは、京都で『梅湯』や『源湯』を運営する〈ゆとなみ社〉のスタッフや東京の『電気湯』、『稲荷湯』の経営者の方々に出会いました。彼らは若いスタッフの雇用、オリジナルグッズの制作、展覧会や音楽イベントの開催など、さまざまな手法で銭湯文化の再生に取り組んでいます。

このドキュメンタリー制作を通じて、私たちは本当にユニークな銭湯にも出会いました。ビートルズをテーマにした銭湯、鳥がたくさんいる銭湯……さらには、お寺の中にある五右衛門風呂にも入ったことがあります!

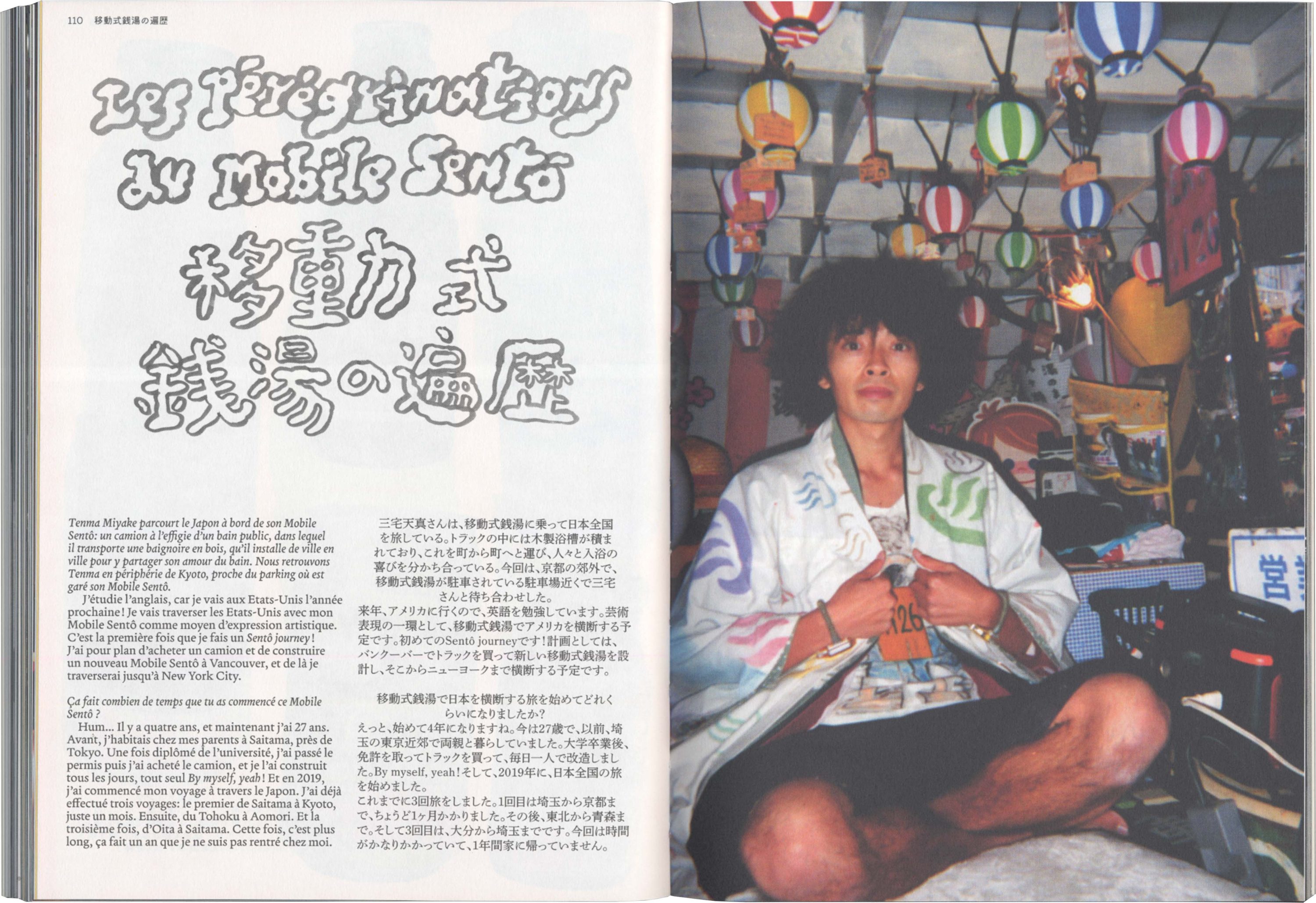

また、「銭湯デコトラ」に乗って日本中、さらにはアメリカまで旅をした若者・三宅天真さんにも出会いました。彼の夢は、銭湯を通じて世界を繋ぐことです。

もちろん、外国人向けに日本の銭湯の入り方を紹介する小さなガイドもイラスト付きで載せました。

写真のセレクト、テキストの執筆、インタビューの翻訳など、本を作るのはとても時間がかかる作業でしたが、日仏両国の多くの方々に読んでもらえたことを嬉しく思います。私たちがいいお風呂に入るたびに感じたあの喜びを読者の方にも味わっていただきたいです。

この本は Tokyo Art Book Fair で販売を予定しています。

つづきは、また!

プロフィール

セザール・ドゥバルグ

イラストレーター、グラフィックデザイナー、編集者として活動。

パリの国立高等装飾美術学校(通称アール・デコ)、ジュネーブのHEAD、そして京都芸術大学で学ぶ。フランス、イタリア、日本のあいだで、報道・ファッション・文化機関(ニューヨーク・タイムズ、ルイ・ヴィトン、エルメス財団など)とのさまざまなコラボレーションを通じて、ドローイングの表現を磨いてきた。

そうした制作と並行して、2018年以降は個人プロジェクトや共同企画も展開しており、なかでも京都を拠点に、日本の公衆浴場・銭湯文化のリサーチや、梅湯をはじめとする銭湯との継続的な取り組みなど、温浴文化をテーマとした活動に注力している。

Instagram

https://www.instagram.com/cesardebargue/