TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム

【#1】駄菓子の話

執筆:畑井洋樹(仙台市歴史民俗資料館)

2025年5月14日

はじめまして。

仙台市歴史民俗資料館で学芸員として働いている畑井洋樹と申します。

このコラムでは、昨年11月から先月まで行われていた企画展「仙台駄菓子と石橋屋」についてお話しします。

「石橋屋」とは仙台の駄菓子店で、2023年5月に閉店しましたが、二代目の石橋幸作が収集・制作した貴重な駄菓子資料を展示していました。

初回は、日本でもっとも駄菓子を愛した男、石橋幸作をご紹介します。

「駄菓子」というと、10円、20円で売っている棒状のスナック菓子や魚介系の珍味など食品メーカーの工場で大量生産されたものを想像するかと思いますが、100年ほど昔の駄菓子は今とはずいぶん違いました。

黒砂糖風味のかりんとう、麦芽で作った水アメで固めたおこし、こうせん(炒った大麦粉)で作った干菓子、鳥や魚の形に作ったアメ細工など個性豊かに手作りされたものばかりで、職人が一つずつ手作業で作るものでした。

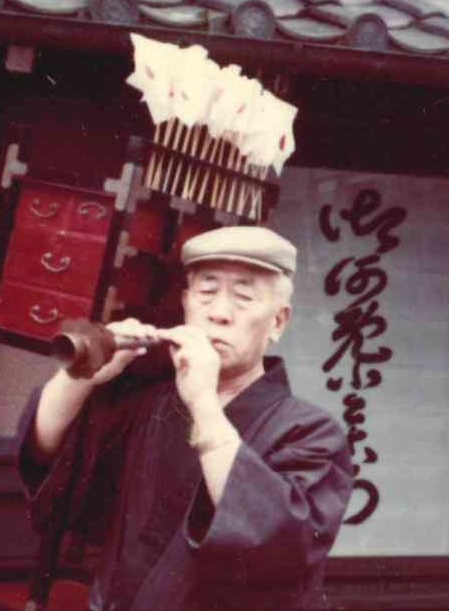

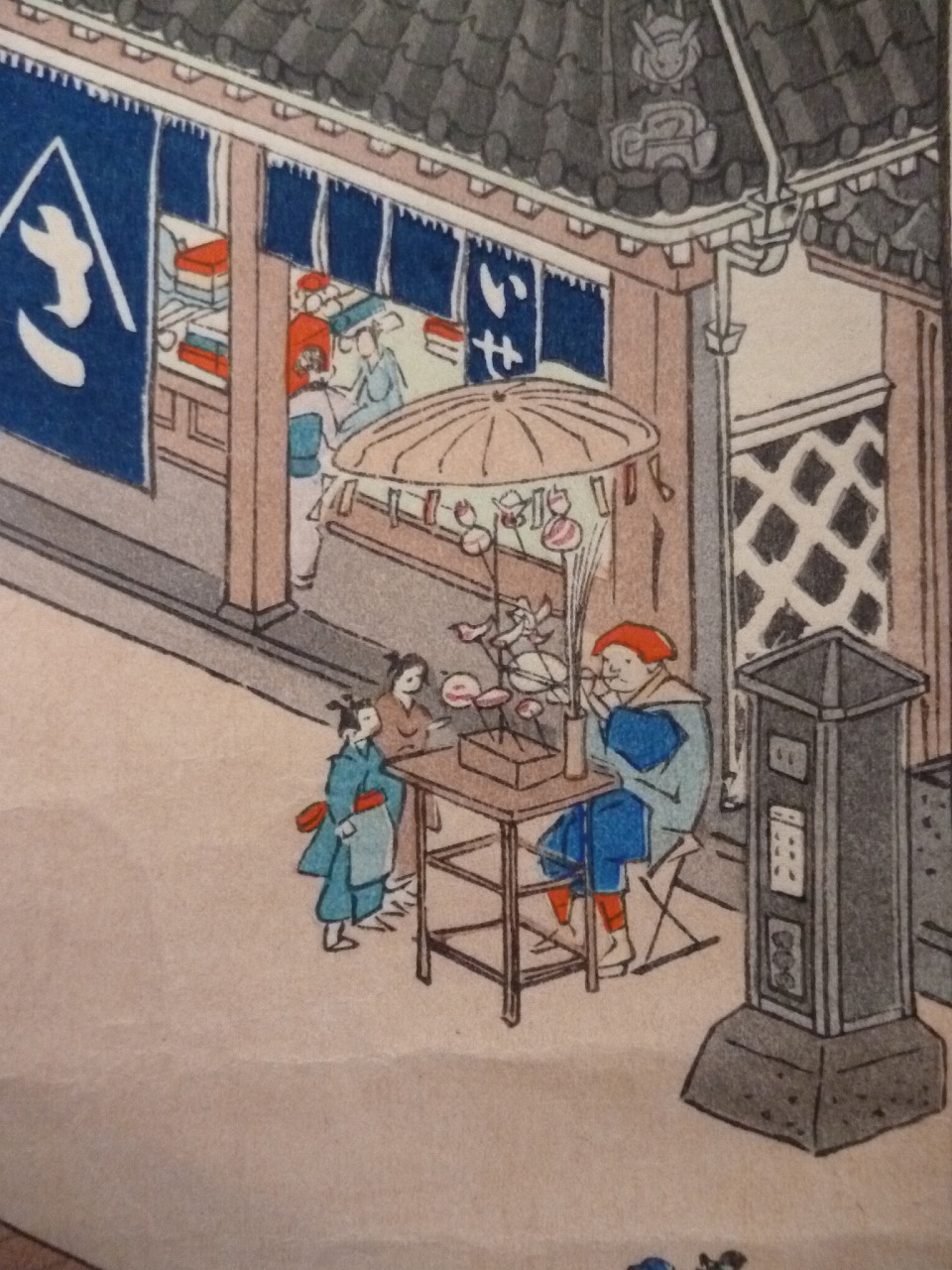

町中で駄菓子を売り歩く行商人もあちこちにいて、道端でオーダーメイドする飴細工の職人や頭の上にたらいを乗せて踊り歌いながら飴を売り歩くパフォーマーのような飴売りの姿も珍しいことではありませんでした。

※ともに仙台市歴史民俗資料館蔵の熊耳耕年「芭蕉の辻図」(昭和3年作)の一部分

この手作りされていた頃の駄菓子に魅了され、生涯を駄菓子に捧げた男が仙台にいました。

明治30年(1897年)に生まれた仙台の飴屋であった石橋屋の2代目、石橋幸作。

昭和52年(1977年)に亡くなるまで日本各地に残る駄菓子を訪ね歩き、菓子職人たちが作り続けていた駄菓子を記録し、駄菓子の研究に生涯をささげました。自らも職人として家業の飴屋を営みながらの研究は、身を削るような困難も苦としない駄菓子への深い愛情があればこそ、駄菓子への愛は日本一といっていいでしょう。

石橋の研究は昭和10年(1935)以前には始められていましたが、現在のようにネットもなく交通手段も限られる中、まさに路地裏まで歩いて駄菓子屋を探す旅でした。探しあてた各地の駄菓子をなんとかして後世に伝えたい、形に残したいと、彼は絵に描き、漆喰や紙粘土で駄菓子の模型を作りました。まだ食品サンプルの技術が十分ではなかった時代に何とかして駄菓子を残したいという一念が模型を通して感じられます。

石橋の研究の特色はそれまで顧みられることのなかった駄菓子を調査対象として民俗学的な手法で分類し、駄菓子と行商人の姿を模型として残したことにあります。

次回は石橋の駄菓子研究の特徴をお話しします!

プロフィール

畑井洋樹

はたい・ひろき|1972年生まれ。2006年より仙台市歴史民俗資料館に勤務。

2024年に特別展「仙台駄菓子と石橋屋」を担当。

過去に特別展「おやつ~今や昔の甘味事情~」「餅・もち~ハレの食~」などを担当した。

食文化が専門ではないが、いろいろなご縁から展示を企画している。

Official Website

https://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~rekimin/