TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム

【#2】大江文学の読み方

執筆:菊間晴子

2024年8月19日

大江健三郎の小説は、難解で読みづらい。そのイメージは、かなり多くの人に共有されているように感じます。「いやいや、本当は読みやすいんですよ!」と言いたいところですが、実際、彼の作品がスルスル読み進められるようなものでないことは確かです。

作品ごとに文体はかなり違うのですが(その変化も大江の魅力)、言葉自体に強い物質感があって、飲み込むのに時間がかかる文章であることは共通しています。しかも、他の文学作品や理論書、あるいは自身の過去作品からの引用も非常に多い。まあ、読み応えがありすぎるわけです…。

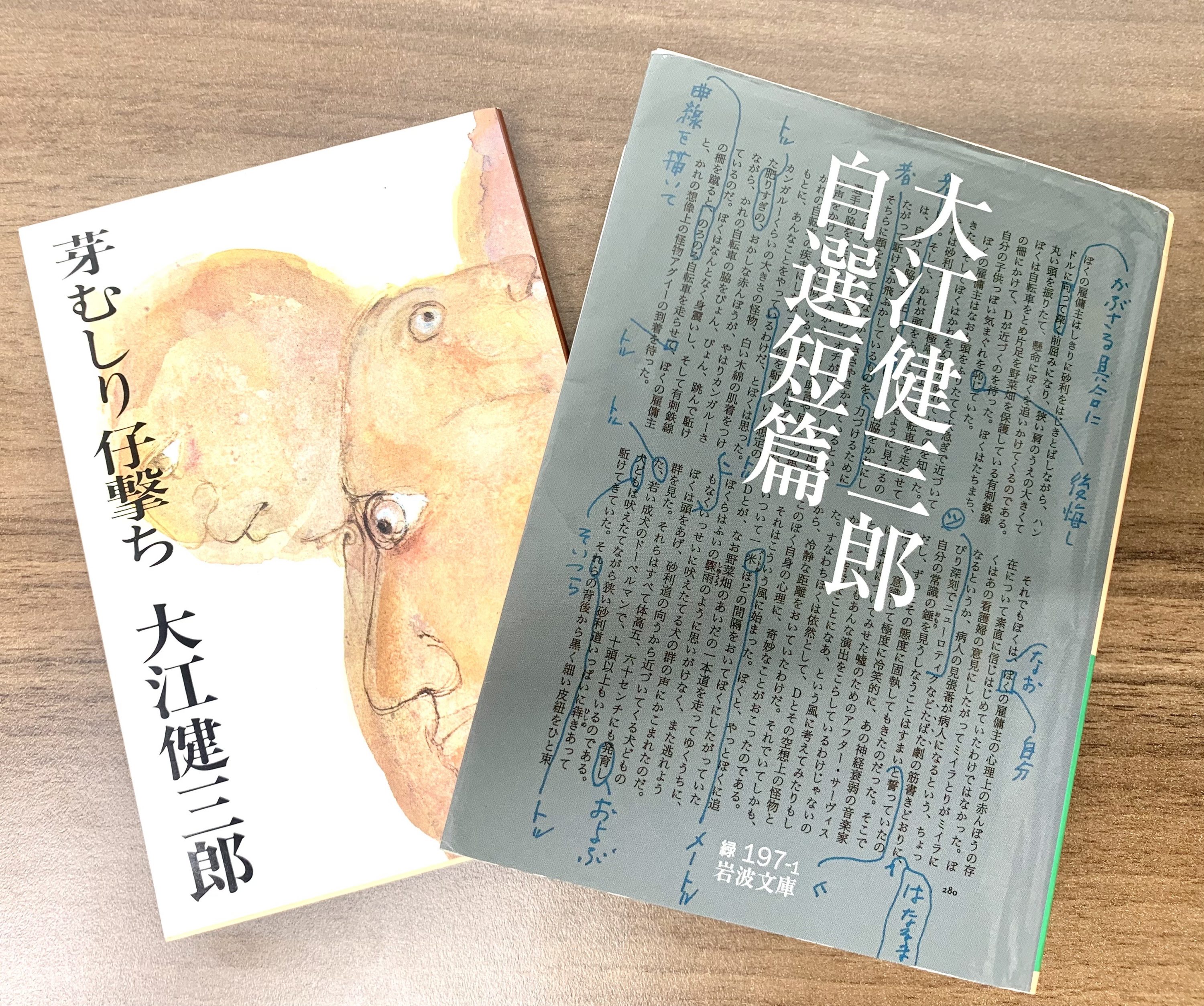

私がはじめて大江を読もうとする方によくおすすめしているのは、『芽むしり仔撃ち』(左)。みずみずしい文体によって少年の心の動きが生き生きと描き出されています。短篇にも比較的親しみやすい作品が多いので、初期〜後期にわたって全23篇を収録した『大江健三郎自薦短篇』(右)もぜひ。

では、どうしたら挫折せずに、楽しんで大江文学を読むことができるのか?

私自身の経験から考えるに、そのコツは、すべてを完全に理解しようとしないことだと思います。文章の意味を正確に把握しようとするよりも、まずは自分が気になるポイントに焦点を当て、その細部をじっくり検討してみる。そんな意識でテクストに向き合ってみると、思いがけない面白さに気づけます。

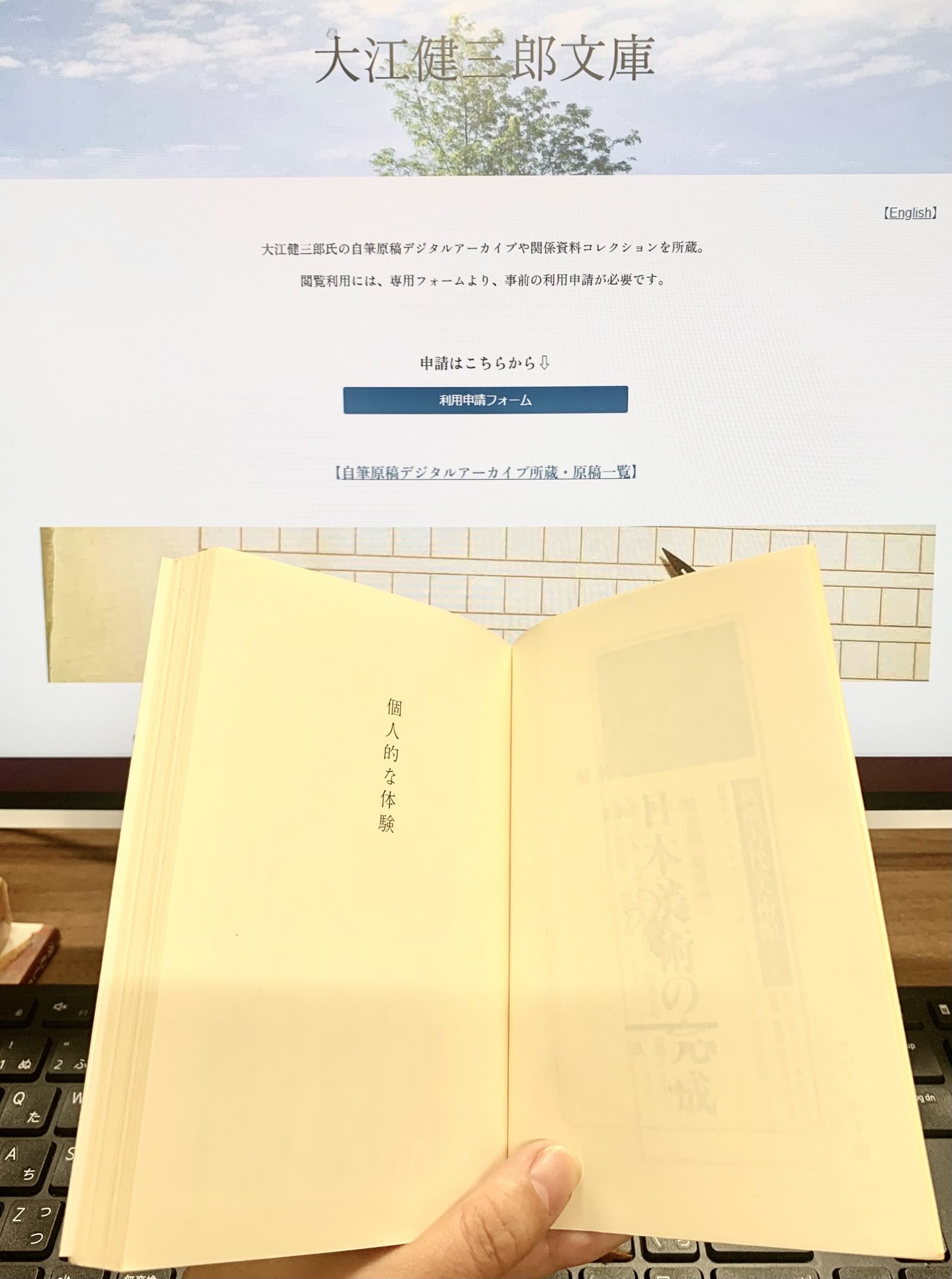

ひとつ例を挙げてみましょう。彼の代表作のひとつであり、1964年に発表された『個人的な体験』の冒頭部分です。

⿃は、野⽣の⿅のようにも昂然と優雅に陳列棚におさまっている、⽴派なアフリカ地図を⾒おろして、抑制した⼩さい嘆息をもらした。制服のブラウスからのぞく頸や腕に寒イボをたてた書店員たちは、特に⿃の嘆息に注意をはらいはしなかった。⼣暮が深まり、地表をおおう⼤気から、死んだ巨⼈の体温のように、夏のはじめの熱気がすっかり脱落してしまったところだ。

(大江健三郎『個人的な体験』、新潮文庫、1981年、5頁)

どうでしょう、みなさんはこの書き出しからどんな印象を受けますか?

私自身は、たった3行で作品の世界観に読者を引きずりこむ、すさまじい文章だと感じます。当時まだ20代の大江の力量に、心底嫉妬しますね…!

まず、いきなり登場する「⿃」という謎の固有名詞がキャッチーですよね。書店内に佇んでいるということは、どうも鳥ではなくて人間らしい。

書店員には相手にされず、棚に陳列された「野生の鹿のよう」なアフリカ地図を手の届かないもののように眺め、こっそりとため息をついている。その身振りの描写だけで、「⿃」が、広大で自由な新世界を渇望しながらもそこには決して行き着けないという閉塞感、そして他者との断絶による孤独感を抱えていることが推測できます。

さらに、「死んだ巨⼈の体温のように」という、なんともグロテスクな比喩表現!これにより、昼には街に満ち満ちていた熱気が徐々に失われ、冷えた大気がぬるりと肌にまとわりつきはじめる、夕暮れ時の気温の変化が、体感として伝わってきます。

ここから先の文章を読み進めていくと、この「⿃」とは、まさにいま自身の子供がこの世に生まれ出ようとしており、その事実に押しつぶされかけている若い男性であることがわかるのですが、読者は書き出しの3行だけでも、「⿃」が抱えている苦しみを知り、彼に感覚的に同一化することが可能になっているわけです。

このように、ひとつひとつの文章表現の特徴を細やかに味わってみることで、大江文学がぐっと身近に、また刺激的に感じられるのではないでしょうか?

ぜひ気になる作品を手に取って、ご自身の気になるポイントを見つけてみてもらえれば嬉しいです。

プロフィール

菊間晴子

きくま・はるこ|1991年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科助教。専門は日本近現代文学、表象文化論。著書に『犠牲の森で 大江健三郎の死生観』(東京大学出版会、2023年、第12回東京大学南原繁記念出版賞)。分担執筆に、村井まや子・熊谷謙介編著『動物×ジェンダー マルチスピーシーズ物語の森へ』(青弓社、2024年、担当:第1部第1章「共苦による連帯とその失敗 大江健三郎「泳ぐ男」における性差と動物表象の関係を手がかりに」)。