カルチャー

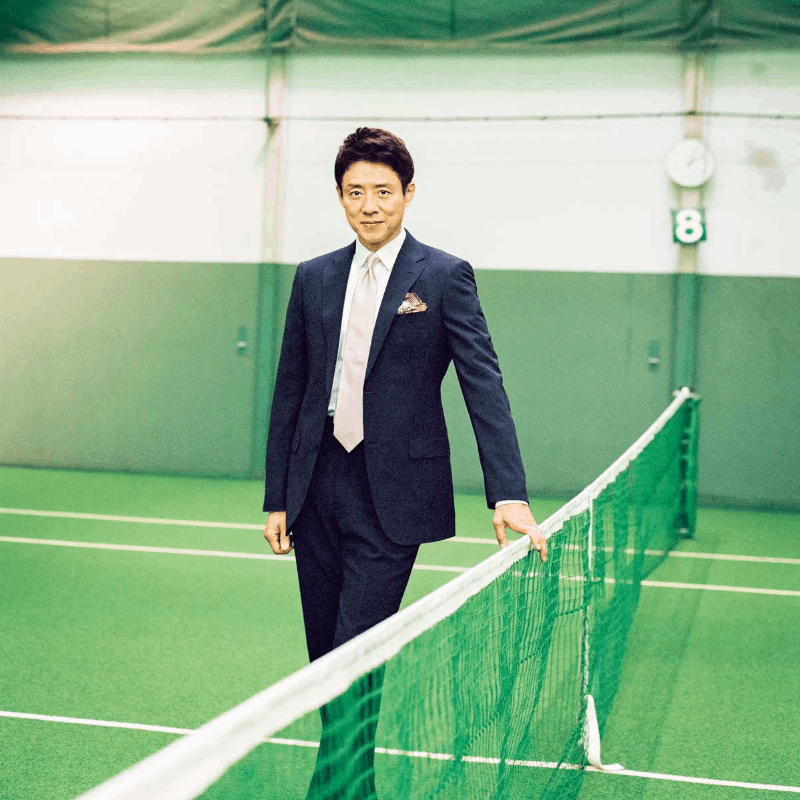

二十歳のとき、何をしていたか?/土井善晴

2024年8月13日

photo: Takeshi Abe

text: Neo Iida

2024年9月 929号初出

〝あかんたれ〟を、直さなあかん。

スイスの五つ星ホテルの厨房に入り、

掴み取った自立への第一歩。

厳しい環境に身を置くため、

大学を休学し、単身スイスへ。

「二十歳いうたら大学生で、本当によく遊んでた頃ですね。サーフィンとかディスコとか軟式野球とかね。でも心は焦ってました。当時の料理の世界は『中学を卒業して料理屋に入って、叩き上げで仕事を覚える』という時代でしたから。私よりも若い人たちが先にスタートを切っているのに、自分はまだ何もしていなかったんです……」

料理研究家の土井善晴さんは、柔らかな関西弁で二十歳の頃を振り返ってくれた。出身は大阪の帝塚山。父・土井勝さんは料理研究家の草分け的な存在であり、料理学校を設立し、『きょうの料理』や『おかずのクッキング』を通じて、手軽に作れる“家庭料理”を世に広めた立役者。その背中を見て育った土井さんは、料理は簡単ではないことだけは知っていた。

「お雑煮を作るとか、夏休みにサラダを作るとか、少しはしたことがあるというだけで、ご飯も炊けなかった。料理のことは全くわかっていませんでした」

小学校時代は近所に住む年の違う子供たちと、鬼ごっこや野球といったあらゆる遊びをして、日が暮れるまで過ごした。帰宅してお風呂に入り、ぺこぺこにお腹をすかせて食べる晩ご飯が幸せだった。中学生になると勉強もしたが、高校生になってプロレスやビートルズ、ファッションが好きに。2年生頃に成績を落としたときは、先生に私生活の楽しみを指摘されて嫌になった。その頃は勉強よりも、「自分は料理の道に」という気持ちがすでにあったという。

「友達には言わなかったです。親にも『こうしなさい』とは言われませんでした」

「料理をするにも大学は出ておいたほうがいい」という周囲の進言は、土井さんにとっては甘言でもあった。推薦で進学し、大学へは外車で通うドラ息子をやりながら、フランス語だけは個人的に勉強した。二十歳になった頃、意を決して大学を休学し、スイスのローザンヌへ。ホテル学校に入学し、料理を身につけることが目的だったが、土井さんには「ある思い」があった。

「18歳のとき、父が主催した中国旅行に参加されたスポンサー企業の役員に言われたんです。人生を川上りに例えて、『みんなは急流を必死で障害を乗り越えて上っているのに、君は緩やかな川を歩いているみたいだ。辛い経験がないから、これから苦労するよ』って。家にはお手伝いさんがいて、定期も自分で買ったことがなかった。甘やかされて育っていましたから、自分が“あかんたれ”やと自覚があったんです。だから、大人の言葉が重く心に残りました。家にいたら自分は甘えてしまう、厳しい環境に身を置かなあかん、と」

また大学時代、生涯を通じて「食(料理)」への向き合い方を決定する出来事があった。親知らずの治療で通っていた歯科医の嶽北佳昭先生から、W・A・プライス教授が書いた『食生活と身体の退化』という一冊の分厚い本を贈られたのだ。その本は、食文化が人体に及ぼす影響に関するフィールドワークをまとめた本だった。先住民族が現代文明と接触し、食生活が「近代化」すると、彼らの口腔や顎の構造は途端に劣化する。その影響は精神にも及び、結果として刑務所が必要になったという。

「近代化で食生活が変容すると、心身の疾患を引き起こし、精神までが退廃する。食の負の側面を知り、人間の食事、料理の大事さを思い知りました。おかげで今日の今まで“手抜き料理”のような食文化を歪める仕事は一切しなかったし、その信念はぶれなかった。だから今があると思っています」

ローザンヌでは語学学校にも籍を置き、柔道場を営む知人の三上和広さんを頼って、サンサレ(無給)を条件に五つ星ホテル「ローザンヌ・パレス」の厨房に入った。

「そこは現代のハイテク機器など一切ない前近代的な大きな厨房で、超クラシックなフランス料理を作っていました。真ん中に全体を見渡せるシェフルームがあるんですが、フランコというイタリア人のシェフはなぜか僕のことを気に入ってくれて、自分が書き綴ったレシピノートを貸してくれたこともありました。毎日『ケスク・ジョプゥフェール?(何かすることはありますか)』と聞いて回り、やがて下ごしらえや仕込みを手伝えるように。毎晩遅くまで働きました。それが僕の料理人生の始まりです」

厨房で働く日々はドラマのようだった。

「大雪が降ってお客さんがない日は、誰かが鍋を叩いて歌い始めるとみんなが同調する。シチリアから来た出稼ぎの男は、地図で自分のいる場所さえ指せなかったけど、誰よりも力持ちで愛されていた。仲良くなった洗い場のアフリカ人には、裸の家族写真を見せてもらって驚きました。彼らと一緒にジャガイモを剥いたし、みんな優しかった。ガルド・マンジェと呼ばれる食材の下拵えをするところで、シェフが牛の頭や縦割りにした牛を肉屋のように捌くとき大きな骨を外そうとして、手が滑り、包丁で腹をついて病院に行ったときはものすごくびっくりしました」

土井さんと同じ見習いには、16〜17歳のアプロンティ(学校に行きながら学ぶ職業訓練生)が3人いたという。

「みんな年下で、私にはすごく生意気に感じられましたが、ソーシエのシェフに『どうしてそのソースにスパイスを使うのか、不要じゃないですか』と質問する。シェフも『こういう理由なんだ』ときちんと対応していた。料理は思いつきじゃなくて、すべて理由や思想があるんだと気付かされました」

語学学校のクラスメートは、イスラエル、アメリカ、ドイツ、スペイン、コロンビア、イタリア、スウェーデンと、世界中から集まった人たち。最年長のアメリカ人が、カンニングはよくないと先生に指摘すれば、先生はその是非を生徒に議論させる。遅刻をすれば、「他者を考えなさい」と指摘される。教室の秩序は、一人ひとりの生徒によって守られるもの。どこにいても考えが求められることが当たり前だった。

AT THE AGE OF 20

大学時代、父・土井勝さんとフランスのリヨンでパチリ。1970年代後半は、まだ個人旅行がめずらしかった時代。勝さんは『おかずのクッキング』を手掛けるテレビ朝日と合同でヨーロッパやアジアの旅を主催していたそう。「僕も参加させてもらって、初めてフランスに行きました。三つ星レストランの『ポール・ボキューズ』に初めて行ったのもこのとき。パリのセーヌ川のほとりで1582年に創業した歴史ある『トゥール・ダルジャン』にも訪れて、食の旅を満喫したのを覚えています」

日本料理もフランス料理も、

世界最高峰にある思想は同じ。

夏のバカンスシーズンは、チューリッヒのレストラン「フィッシャーズ・チューブ(漁師の家)」で外国人労働者に交じって仕事をした。初めて給料をもらえたことが嬉しかった。何もできなかった自分が、アパートを見つけ、自炊をし、仕事を見つけられるまでになっていたのだ。自立の一歩を踏み出し、1年間の留学を終え帰国すると、神戸の『ビストロ・ド・リヨン』で働いた。

卒業後はそのオーナーシェフ山崎氏の紹介でフランスのリヨンへ。現地の長老的存在であったグランシェフ、マルク・アリックス氏の家でお世話になり、三つ星レストラン『ポール・ボキューズ』など数々の厨房で研修させてもらった。’70年代のフランスでは、ヌーベルキュイジーヌという新しい料理の時代が始まっていた。日本料理の影響を受け、クラシックなソース重視のスタイルからガラリと変わり、日本同様、素材を重視するようになっていたのだ。

「和食は“素材を生かす”ものと誰もが考えていますが、結局、世界最高峰にあるものは同じだと思いました」

新しい料理が次々生まれる、フランス料理が最も輝いた時代を体感し、24歳で帰国。土井さんは父のアシスタントとして料理学校で仕事を始めた。ある時「漬物を盛りなさい」と言われたが、何をすればよいかわからない。その手立てを持たない自分がショックで、すぐに日本料理屋で修業をし直そうと決めた。特筆すべきは、大学時代に「厳しい環境に身を置かなければ」と思ってから今に至るまで、土井さんは進むべき道筋をたったひとりで選んできた。何が自分に必要かを自問し、即座に行動してきたのだ。

「昔から、わからないことがあったらわかるまで何日でも考えるんです。一週間、何か月、何年も疑問を心に持ち続けると、ある時、確信的にわかるんです。時間はかかっても、自分で納得できないと先に進めない。最近は『損得で判断するとよい』なんていう文化人もいるけど、それじゃ正しい判断はできないでしょ。単純に考えても、人生に関わる大きな損得と目前の小さな損得がある、深度も軽重も違うのに、一緒くたにしてしまう。経験の少ない若者を騙すことになる。若い人に対してとても失礼だと思うんです」

二十歳だった頃から、40年以上が過ぎた。でも土井さんの感覚は今なお自由だ。

「この間もね、トーストに桃をのせてXに投稿したら驚かれて。不思議ですね。フランス人はまな板を目の前に置いて、ナイフとフォークで肉や野菜を食べやすく切り、素材を重ねて塩やソースを付けて、“料理しながら食べる”んです。つまり食事がクリエイションの発露になる。現代の日本は、何がいいか悪いかわからない、信頼できるものがなくなった時代。だからこそ、正しい答えを導く“土台”を自分の中にしっかり持つべきで、そのためには経験することです。食事とは何か、肝腎要の“土台”を身につけていれば、判断できる。そうなってはじめて料理は、そして自分は、自由になれるのです」

プロフィール

土井善晴

どい・よしはる|1957年、大阪府生まれ。おいしいもの研究所代表。東京大学先端科学技術研究センター客員上級研究員、十文字学園女子大学特別招聘教授。著書に『一汁一菜でよいという提案』(新潮社)、『味つけはせんでええんです』(ミシマ社)など。アプリ「土井善晴の和食」配信中。

取材メモ

土井さんの関心は芸術や学問など多岐にわたる。解剖学者の養老孟司さん、書家の石川九楊さん、建築家の坂茂さんなど、気になる人には手紙を書いて会いに行った。「経済思想家の斎藤幸平さんは『マルクスの労働の概念には料理が入ってない。料理から考え直してみようかな』と仰ってました」。気さくな人柄ゆえ、よく『これ味噌汁に入れても?』と聞かれるとか。「何を入れてもいいって言うてるでしょ(笑)。みんな自分で行動できなくなっている。やってみて、失敗して、面白がったらいいんです」

ピックアップ

PROMOTION

本もアートも。やっぱり渋谷で遭遇したい。

渋谷PARCO

2026年3月6日

PROMOTION

〈ザ・ノース・フェイス〉の「GAR」を着て街をぶらぶら。気付けば天体観測!?

2026年2月27日

PROMOTION

〈FOSSIL〉の名作が復活。アナデジという選択肢。

2026年3月2日

PROMOTION

〈LACOSTE〉TWO-WAY SUNDAY

LACOSTE

2026年3月9日

PROMOTION

世界一過酷な砂漠のレース“ダカールラリー”を体感した、3日間。

TUDOR

2026年3月9日

PROMOTION

イル ビゾンテのヴィンテージレザーと過ごす、春のカフェ。

IL BISONTE

2026年2月17日

PROMOTION

〈トミー ヒルフィガー〉The American Preppy Chronicle

2026年3月6日