カルチャー

最後は、タイ文学の話

文・福冨渉(全4回)

2022年12月5日

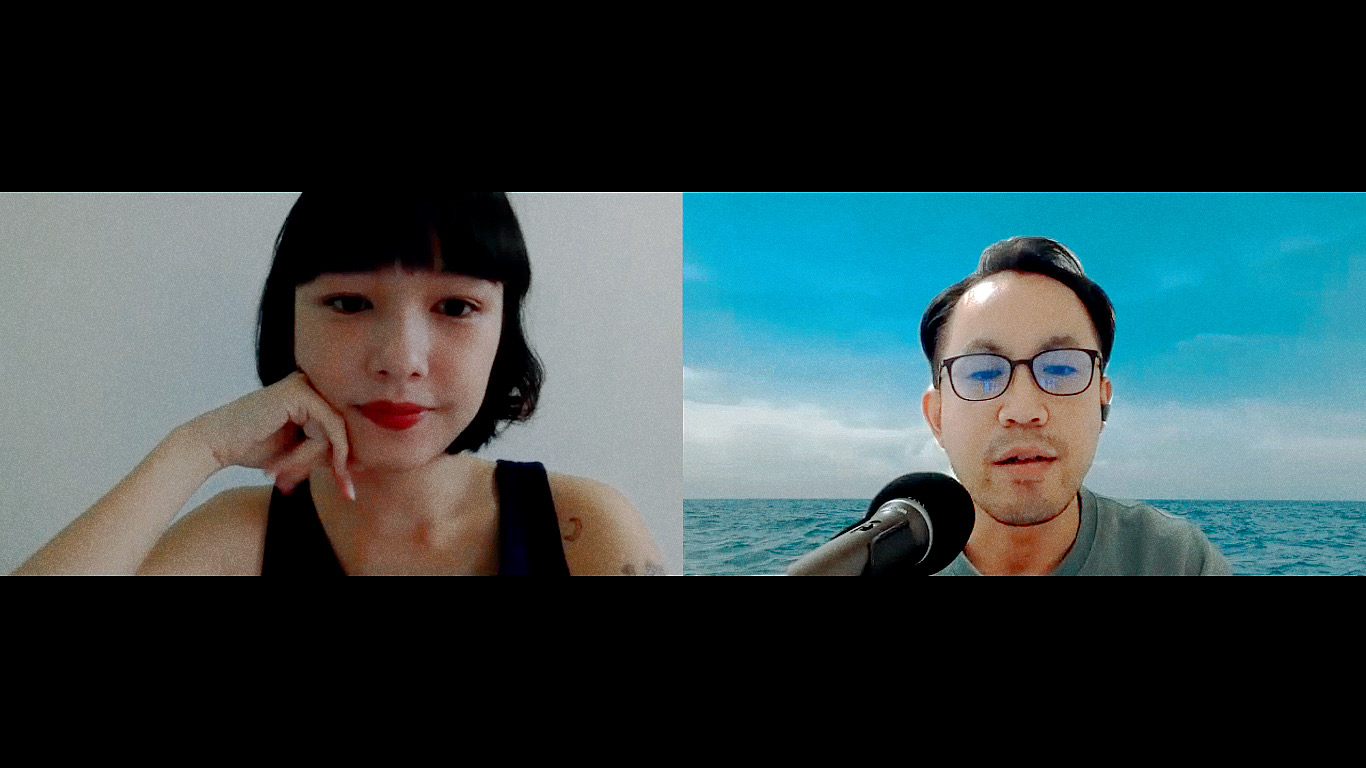

photo & text: Sho Fukutomi

edit: Yu Kokubu

早いものでもう4回目である。最後くらいは自分の専門の話を。

タイ語まわりの仕事ならなんでもやっていると思われたりするが、当然そんな能力はぼくにはない。もともとはずっと、タイの現代文学作品を専門的に読んで、学んで、いろいろ書いたり翻訳したりしてきた。

そういう勉強とか経験を重ねていくと、同じように「人文系」とか「文化系」とか分類されるような、映画とか音楽とかアートとか演劇とかドラマとかいった表象文化やポップカルチャーにも触れることになる。だから、そういう分野の仕事もいただいている。というか、文学以外の仕事が圧倒的に多い(もちろんこれは、どの仕事にはやる気があって、どの仕事にはやる気がない、という話じゃない)。

前回の話に引きつけて書けば、タイ文学は圧倒的に「お金にならない」。端的に日本社会ではニーズがないからだ。ないと言い切ると語弊があるかもしれないが、外国文学の日本語訳が数多く存在する一方、タイ文学の翻訳はものすごく少ない(それでも東南アジア周辺国の文芸作品の日本語訳よりは多い)。前例がないと、新しいものにわざわざコストをかけて読もうという欲求もあまり生まれない。

そもそもタイの小説作品にどんなものがあるのかという体系的な情報は、日本語はおろか、英語でもほとんど存在しない。作品数だけ見れば、英語に翻訳された数より日本語に翻訳された数のほうが多いくらいだ。タイ語で現地の情報にアクセスして、作品を読んだり、作家と交流したりしないとわからない。そんなものにわざわざコストをかけて以下略。作品が読まれなければ、それに関連した仕事だって生まれない。

あとは、文芸翻訳独特の事情もある。管見の限りでしかないけど、文芸翻訳の翻訳料は、字数ではなくて、原稿料とか印税で計算されることが多い。つまり多少長いものをまるっと訳しても、あらかじめ「この原稿で何万円」と決まっていれば、その金額に留まるということだ。

印税だって、たとえば販売価格(1800円とか2000円?)×訳者印税(6%とか?)×部数(初版2000-3000部がいいところだろう)で計算すると、1冊まるっと訳しても20万円とか30万円だ。1ヶ月分くらいの収入としてみなせるかどうかというラインだが、小説1冊訳すのが1ヶ月で終わるはずもない。機械的に進められるような作品ならいいけれど、多くはだいたい関連文献を読んだりいろいろ調べ物をしたりするので、そんなにスムーズにはいかない(この辺、最近増えているタイBL翻訳はまたちょっと事情が違うのだが、ここでは踏み込まない)。

これは別にタイ文学に限らず、出版全体、特に人文系書籍の現況の厳しさも関連しているだろう。そもそも本がなかなか売れなくなってるわけだし、その中での小説は、海外文学は、と細かく見ていけば、状況が芳しくないのはすぐ想像がつく。

まあ言ってしまえば、いまのところタイ文学は、やればやるだけほとんど赤字なのだ。ぼくがお仕事をさせてもらう版元さんは、そういう状況を回避すべくいろんな策を講じてくれている。感謝しかない。

もちろん一部の超有名文芸翻訳者さんたちの場合は、また違うだろう。でも別にぼくは有名でもなんでもない。一緒にシーンを作るような仲間もほとんどいない。なんにしたって、タイ文学が読まれる/読めるみたいな環境を作るところから、ひとりでちまちま始めていくしかない。

それで毎年「はじめてのタイ文学」とかいう冊子を自主制作していたりもする。ちなみにこれは、1年とか2年かけて作ったぶんが仮にぜんぶ売り切れると、まあペイするかな、というコスト感だ。

そんなこと、なんのためにやってるんだと思ったりもするし、実際ひとに言われることもある。社会に資するものを生み出さないと、みたいな、高尚な思想があるわけでもない。前回も少し書いたように、ほとんどは個人的な意志で、要は「やりたいからやっている」。

ぼくが最後にタイに長期滞在したのは、2013年から2014年だ。2014年の5月には、現在まで続く軍事政権を生んだクーデターが起こった。この滞在のときに、タイでたくさんの作家やアーティストと交流させてもらって、そこで作ったネットワークを維持したり、更新したりしながら、ずっと仕事をしている。

今年、このときに知り合ったふたりの作家が亡くなった。

ひとりはワット・ワンラヤーンクーン(1955-2022)。1970年代に起こった政府と市民による大学生虐殺事件の頃からずっと、社会派の作家として活動を続けていた。映画やドラマ原作の作品も書いている。

ぼくは2014年の頭に、友人に連れられて、タイ西部カーンチャナブリー県の彼の家に泊まった。山奥で夜は結構冷えて、焚き火を囲んでいろんな話を聞いた。それから、彼がリーダーとなっている、選挙実施を求めるデモを見に行ったりもした。

5月に軍事クーデターが起こって、身の危険を感じた彼は、軍の出頭命令を無視して、すぐ国外に亡命した。そのまま亡命先のパリで亡くなった。タイには最後まで帰れなかった。

もうひとりはワート・ラウィー(1971-2022)。1990年代頃から、独立系の出版社と書店を経営する編集者・作家・批評家として、現代作家たちの心の拠り所になってきた。

彼とはこの長期滞在のときだけでなく、その後もさまざまな機会・場所で出会って、タイ文学についてたくさんのことを教えてもらった。彼が主導する作家運動のステートメントを翻訳したり、こちらもメールとかメッセンジャーでちょくちょく質問させてもらったりも。

クーデターへの怒りと失望から彼は心を病んだ。良くなったり悪くなったりを繰り返していたが、体制からの圧力と、いくつかの事故と、医療インフラの不備が重なって、あっさり亡くなってしまった。クーデターから数日後の反軍政デモで会ったときの、心の底から憤っているようすをよく覚えている。

多くのひとにとっては、だからどうした、という話でしかない。ただあの時期、ぼくのまわりの本当に多くのひとたちが、クーデターへの怒りを、というか、自分たちの生きる社会への真摯な態度を示し続けていた。

彼ら彼女らは、自分たちの社会を作っているのは自分たちなんだ、ということを心から信じていて、だからこそ、抑圧的な権力行使や暴力的な事件が繰り返す社会への怒りや失望を隠しもしない。作家やアーティストなら、そういう思いを、さまざまな方法で作品として昇華する。そういう作品がいつかだれかに届いて、なにかの意味を持つかもしれないということも、疑っていなかった。

もちろんぼくは、どこまで行っても外の人間でしかない。そんなタイの社会状況とか人々の意志にいくら共感したって、なにができるわけでもない。共感のせいで距離感を誤れば、自分の仕事にだって影響が出る。

それでも、そのとき、このひとたちが紡いでいく言葉を、自分のできるやり方でだれかに伝えたいなとに強く思ったのも事実だ。彼らふたりの死で、そのことを改めて思い出した。

(こんな形で思い出したくもなかったけど。しかもパリでの葬儀をYouTubeライブで見て、香典だってオンライン送金で、情緒もへったくれもあったもんじゃない。)

まあ、とにかく、だからやっぱりぼくは「やりたいからやっている」のだ。たぶん、これからもそうなんだろう。

ずいぶんウェットな文章になってしまったな。機会があれば、またどこかでお会いできますことを。気が向いたら、タイ文学も読んでもらえたらうれしいです。

プロフィール

福冨渉

ふくとみ・しょう|1986年、東京都生まれ。タイ文学研究者、タイ語翻訳・通訳者。青山学院大学、神田外語大学で非常勤講師。著書に『タイ現代文学覚書』(風響社)、訳書にプラープダー・ユン『新しい目の旅立ち』(ゲンロン)、ウティット・ヘーマムーン『プラータナー』(河出書房新社)など。

Official Website

https://www.shofukutomi.info/

ピックアップ

PROMOTION

本もアートも。やっぱり渋谷で遭遇したい。

渋谷PARCO

2026年3月6日

PROMOTION

〈トミー ヒルフィガー〉The American Preppy Chronicle

2026年3月6日

PROMOTION

イル ビゾンテのヴィンテージレザーと過ごす、春のカフェ。

IL BISONTE

2026年2月17日

PROMOTION

世界一過酷な砂漠のレース“ダカールラリー”を体感した、3日間。

TUDOR

2026年3月9日

PROMOTION

〈ザ・ノース・フェイス〉の「GAR」を着て街をぶらぶら。気付けば天体観測!?

2026年2月27日

PROMOTION

〈LACOSTE〉TWO-WAY SUNDAY

LACOSTE

2026年3月9日

PROMOTION

〈FOSSIL〉の名作が復活。アナデジという選択肢。

2026年3月2日