カルチャー

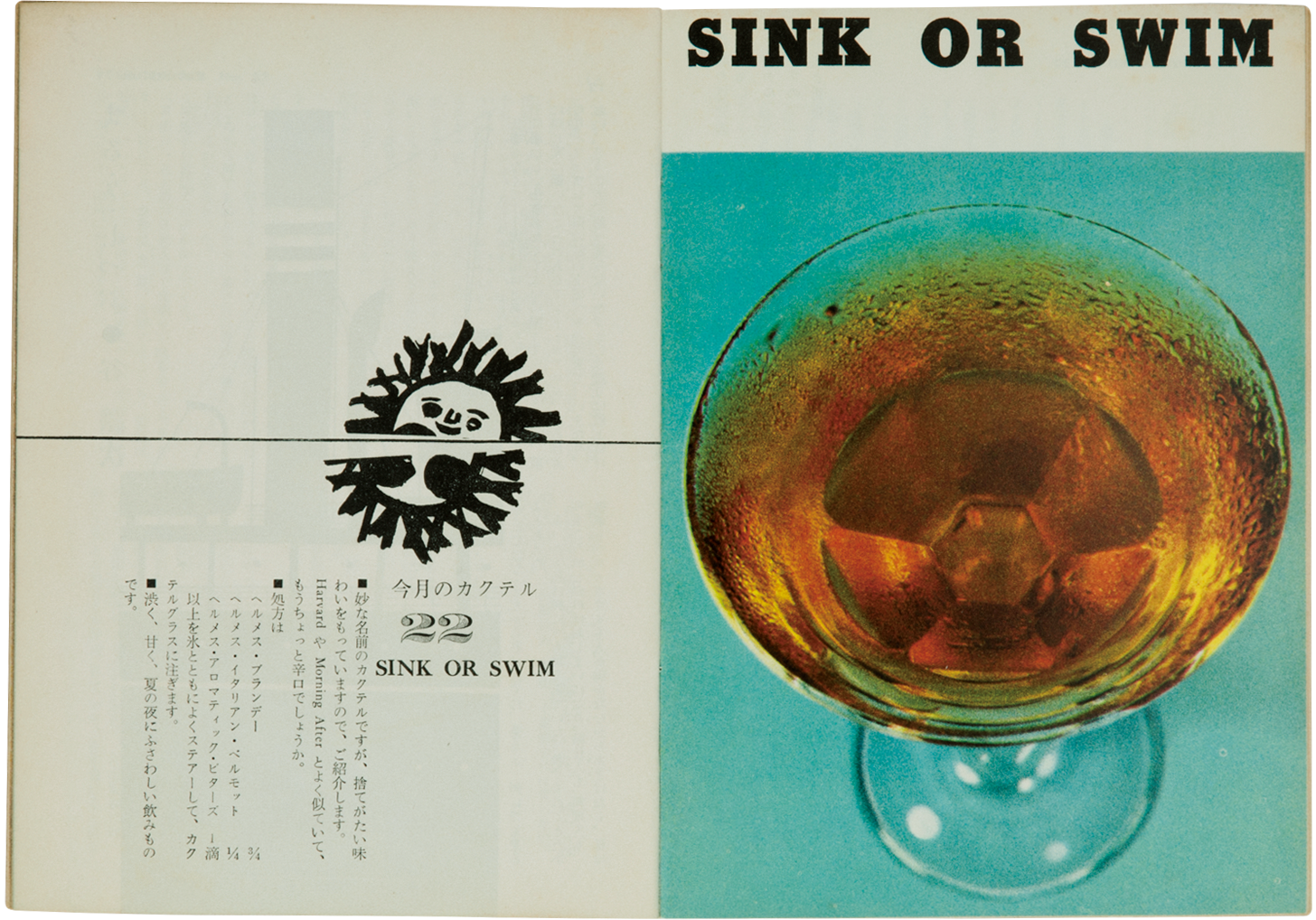

『洋酒天国』を作った先輩たち。Vol.2

2022年10月8日

シティボーイ、はじめて1人でバーに行く。

photo: Kazuharu Igarashi

illustration: Yosuke Kinoshita

text: Kosuke Ide

cooperation: Hidehito Isayama

2022年9月 905号初出

彼らとともに「ヨウテン」の編集に携わり、当時の制作の現場を知る貴重な人物が、編集者の小玉武さんだ。’61年秋、大学4年生から編集部のアルバイトとして参加し、翌年に正式入社。このタイミングで、壽屋では創業者・鳥井信治郎が逝去し、次男の佐治敬三が2代目社長に就任している。その小玉さんの前に現れたセンパイたち―山口は36歳、開高、柳原、坂根は30歳、彼らはすでに数年のキャリアを持つ一端のクリエイターだった。

「創刊したときには、多くが20代半ばだったわけですよね。でも彼ら自身、若い頃から大先輩の下で色々な経験をされていた方々でしたから、早熟でしたよね。僕からは随分大人っぽく見えました。創刊号から号数のナンバリングがフランス語だったりとかね。知的でモダンなんです。開高さんは戦前からの『新青年』あたりのモダニズム雑誌の熱心な読者でしたしね。都会的な編集感覚を身につけていたんだと思います」

大阪生まれの開高健が壽屋宣伝部に中途採用され、文案家(コピーライター)として働き始めたのは、妻だった牧羊子が壽屋に勤めていたことがきっかけだった。実はこの牧をスタッフに一時期『ホームサイエンス』なる生活文化雑誌を作っていたのが佐治だった。創業以来のモットー「やってみなはれ」精神を発揮してビール市場参入他、新事業を開拓した名経営者・佐治は先見の明の持ち主で、開高を、そして三和銀行に勤めながら画家として活動していた柳原をスカウト。開高の名コピー「『人間』らしく やりたいナ」をはじめ宣伝広報においても次々と革新的な手法を打ち出した佐治は、画期的PR誌『洋酒天国』を創刊する。

「1950年代半ばは、まさしく日本が戦後の復興を遂げていった頃。『週刊新潮』をはじめ多くの週刊誌がどんどん創刊された“雑誌の時代”でした。アメリカでも『プレイボーイ』や『ニューヨーカー』が活況を呈していた時期。僕が壽屋に入社したときに感じたのは、えらく自由な雰囲気の会社だなということ。規律はしっかりして厳しいんですけどね。極端な話、仕事中に映画を観に行っても『それも勉強だ』ということで、チケット代を会社がもってくれるとか。そうしたら、こちらも緊張感を持って観ますよね。とにかく何でも本人次第というところがありました。当時は『アイデア』という言葉が流行り始めた時代で、毎週アイデア会議。僕らも『洋酒天国』の制作だけでなくCMのアニメーションのコンテを描いたり、忙しい日々でした」

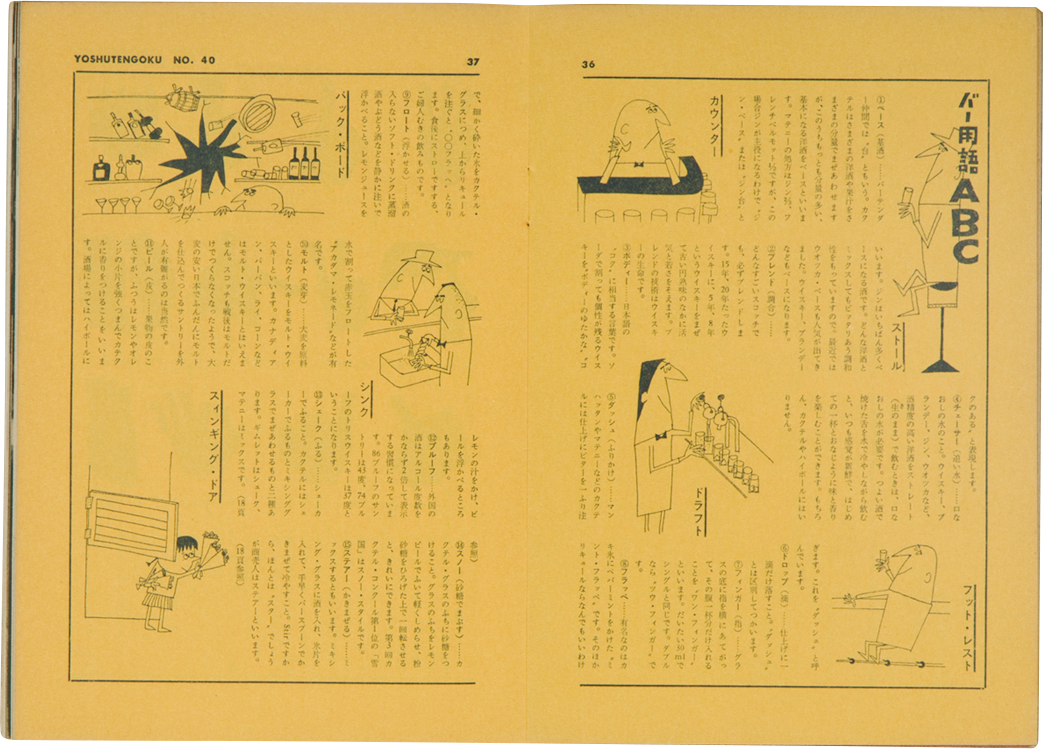

都市のモダンな“プレイ”いっぱいの誌面。

都市のモダンな“プレイ”いっぱいの誌面。