TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム

【#2】図鑑にのせる魚を撮る

執筆:草柳佳昭(小学館の図鑑NEO編集部)

2025年11月18日

図鑑は写真の集合体だ。

私たちの作っている図鑑NEOでは、1冊の図鑑にのせる写真の数が2,000点を越えることもある。(イラストの図鑑もあるが、今回は写真の図鑑についてお話ししたい)

つまり「良い写真」をたくさんのせることが、魅力的な図鑑を作るためのポイントになる。では図鑑にとっての「良い写真」とは、いったい何だろうか?

当たり前だが、生き物を見分けるためには、「特徴がわかる」写真がのっていることが大切だ。

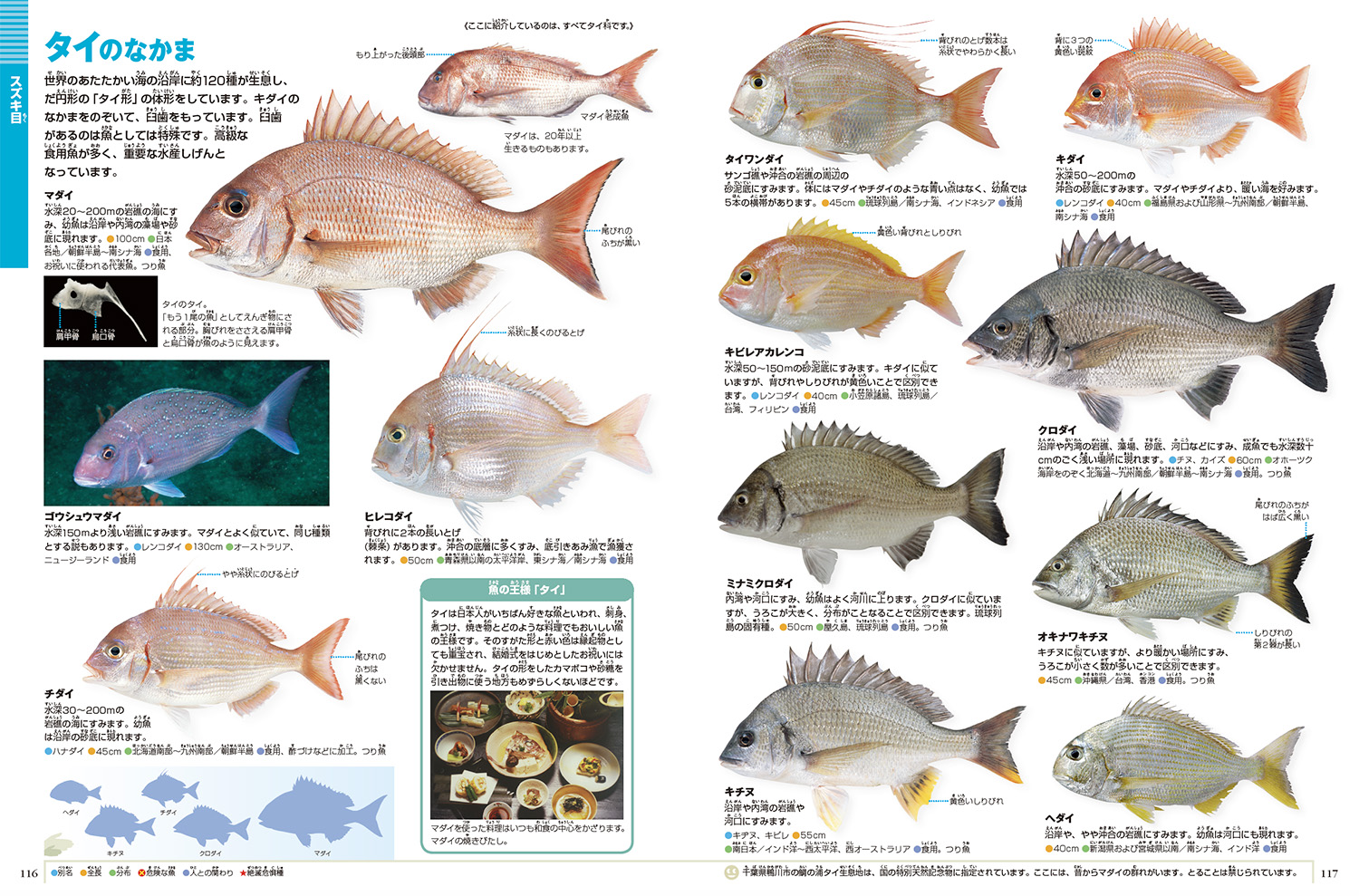

例えば、図鑑NEO「新版 魚」の誌面は次のようになっている。

魚の種類を見分けるために、色・形は重要なポイントだ。

できれば鱗があまり取れていなかったり、ひれが破れていない、きれいな魚をのせたい。

それに加えて、美しい色の個体ならなお良い。しかし生きている時に美しい魚も、死ぬと急激に色が悪くなってしまうことが多い。また特徴的な模様があったとしても、死んですぐに失われてしまうこともある。

つまりこのような魚の標本写真では、きれい&新鮮な魚を撮影することが何よりも重要なのだ。

そのため写真家や研究者は自ら捕まえに行ったり、釣りに出掛けたりして、その場で撮影することもあるほどだ。

そして撮影方法にも工夫がある。上の誌面で「ひれがすべて開いている」ことがお分かりいただけるだろうか。

似ている魚同士を見分けるには、ひれの形や、ひれのスジの本数がポイントになることも多い。図鑑では絶対に写っていてほしいポイントだ。

しかし、魚はひれを筋肉で動かしているので、死ぬとひれがピッチリと閉じてしまう。スーパーの鮮魚コーナーで売っているような状態のままでは、図鑑の写真にはならないのだ。

そこで行われるのが展鰭という作業。

ピンを使ってひれを1つずつ広げて、形を整えていく。そしてひれを広げたまま薬剤で固めたら、ピンを外して撮影されることが多い。

1枚の標本写真を撮るために、膨大な手間暇がかけられているのだ。

2024年発売の図鑑NEO「メダカ・金魚・熱帯魚」では、「生きたままの魚の写真」をのせることにした。

観賞魚がテーマの図鑑なので、水槽で見るようなきれいな色で掲載したい。

はじめに撮影方法をテストするため、底や背景が“白い”水槽に、魚を泳がせて撮っていただいた。予想はしていたが、魚の色がぼんやり薄く写ってしまった。

まわりが白っぽい環境では、光が回りすぎてしまったり、保護色といって周りに合わせて体の色が薄くなってしまう魚もいるため、なかなかクッキリとした美しい色で撮ることはできなかった。

そこで水槽の底や、背景を黒にして撮影してもらったところ、見違えるほどの美しさになった。同じ魚を撮っても、撮影方法だけでこれだけの違いが生まれてしまう。

図鑑において「その生き物の特徴がわかる写真をのせたい」ということは、魚以外の生き物でもまったく同じだ。

写真家や研究者は、その特徴を写し取るためにさまざまな工夫を重ねている。

また図鑑編集者も、できるだけ特徴がよく写っていて、かつ、その生き物の美しさが伝わる写真を集めようと必死なのだ。

プロフィール

草柳佳昭

くさやなぎ・よしあき|1989年、神奈川県生まれ。小学館 図鑑編集部 デスク。自然系出版社を経て、2021年に小学館に入社。以降図鑑編集部に所属。担当した図鑑に、小学館の図鑑NEO新版 『岩石・鉱物・化石』、小学館の図鑑NEO『メダカ・金魚・熱帯魚』など。実家がうなぎ店で、家の近所に海や川もあったことから、小さい頃から魚に興味を持つ。現在も、魚採集が趣味。

小学館の図鑑NEO

2002年に創刊した図鑑シリーズ。最新の研究に基づいた本格的な内容と、緻密な写真やイラストが人気で、累計発行部数は1500万部を超える。恐竜、動物、昆虫などの生き物を取り上げたもののほか、鉄道や大むかしの生物、科学の実験など、子どもも大人も楽しめる多様な展開が特徴。ハンディサイズのNEOぽけっと『鉱物・宝石』『音楽』が好評発売中。

Official Website

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo/

Instagram

https://www.instagram.com/zukan.neo/