PROMOTION

クリエイターたちの、福祉に関わる仕事。

介護の仕事のことをちゃんと知ってみないか?

2025年10月23日

建築、アート、お笑い、ダンス、雑誌。

様々な分野に息づく、新しい介護のカタチ。

ARCHITECTURE 建築

地域と繋がる“サ高住”付きホテル再生物語。

ありい・あつお、いりえ・かこ|2015年に「アリイイリエアーキテクツ」を創設。「そのプロジェクトの本質に向き合う」をモットーに常識や慣習にとらわれない設計を追求する。代表作に、倉庫とオフィスが共存した「清光社 埼玉支店」、東京郊外の細幅住宅「リトリート ハウス」などがある。

新中野の中華料理店『湯気』の2階に事務所を構えるアリイイリエアーキテクツが、サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)を設計し、北海道砂川市で建設中だ。砂川にあるコスメティックブランド〈SHIRO〉の工場を手掛けたことが縁で、同社が行うサ高住併設のホテル再生事業に参加したそう。「当初は砂川パークホテルをリニューアルして、ショップも入れて、訪れた人のための宿が作れたら、という話だったんですが、ブランドプロデューサーの今井(浩恵)さんの『尊厳を持って死を迎えられる場所がない』という思いから、街に開かれたホテルと一体でサ高住を作ることに」と入江可子さん。これまでサ高住の設計経験はなかったけれど、今井さんの考えとホテルの再生物語に共感したという。「このホテルは市民たちの『砂川でも結婚式が挙げられるホテルが欲しい』という要望のもと有志が集ってできた場所。街の文化が育まれてきた、市民のハレの場でもありました。その場所を外から来る人たちだけのものにしていいのかという思いがあり、再生後も地域と人が関わり合う生き生きとした場所にしたい」。完成は来年11月頃予定。泊まりに行きたい!

サービス付き高齢者向け住宅とは、バリアフリー構造と居室が備わった賃貸住宅。厚生労働省と国土交通省が共同で管轄している。特別養護老人ホームとの違いは、あくまで利用者による自立した生活がベースとなっており、「安否確認」と「生活相談」の提供が義務づけられている点。「バリアフリーを意識し過ぎると、手すりだらけで病院のような空間になってしまう。心地よく暮らすためにも、居室には自然な“つかまる場所”を多く設け、立ち上がりやすいよう設計しました」と有井さん。

COMEDY お笑い

弁当配達で「バカヤロー!」。高齢者漫談、爆誕!

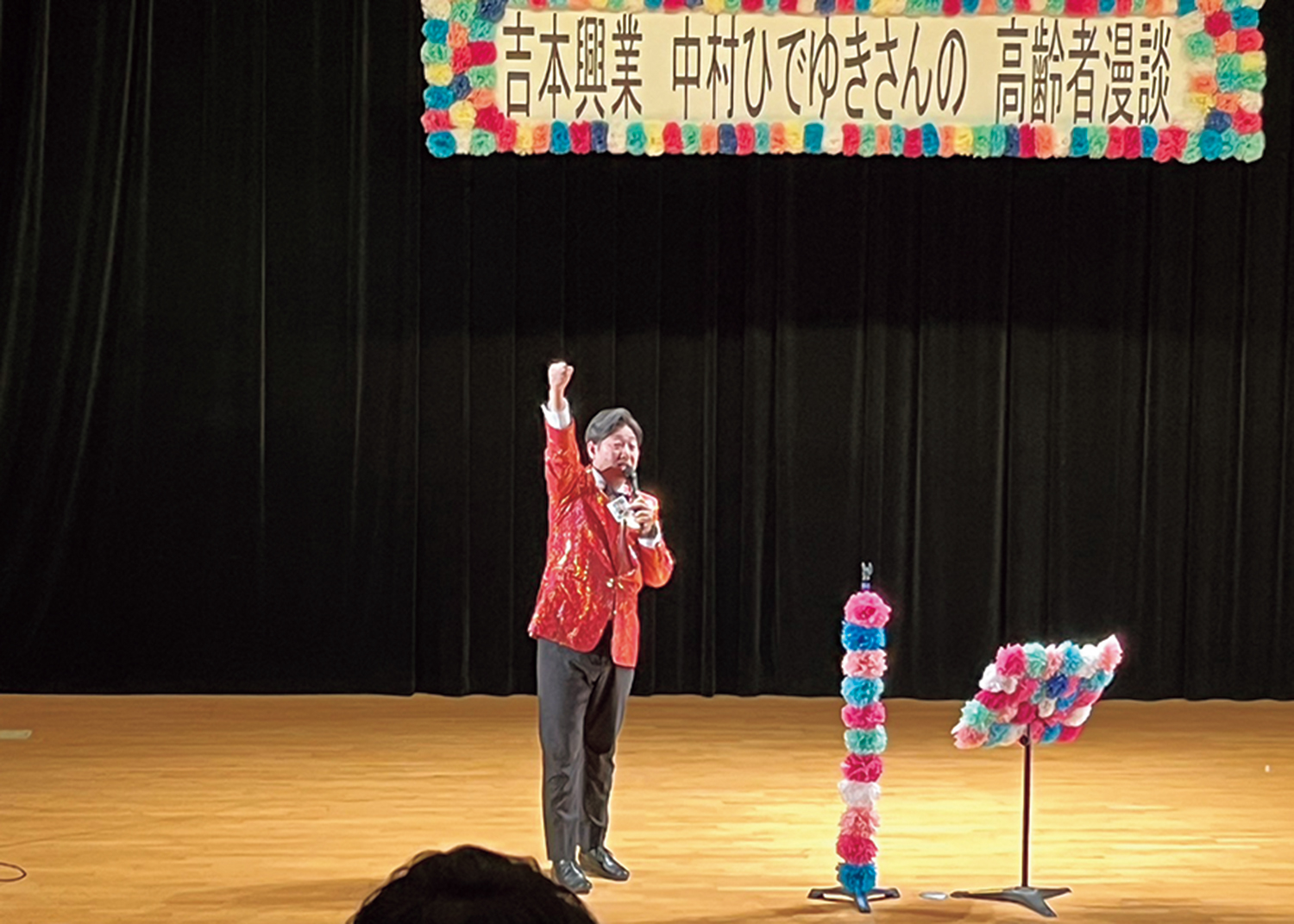

なかむら・ひでゆき|1981年、埼玉県生まれ。NSC東京校9期生としてお笑いコンビゆったり感を結成。2023年にピン芸人となり、高齢者漫談を発明。FM西東京『突撃!! お昼の学校!』でMCを務める。YouTube『中村ひでゆきの高齢者漫談ch』配信中。@nakamurahideyuki0312

お笑い芸人の中村ひでゆきさんが発明した「高齢者漫談」が、各地の高齢者施設で人気だ。誕生の経緯は? 「2019年にM-1ラストイヤーが終わってコロナ禍が来て、なんでお笑いやってるかわからなくなっちゃったんですよね。でもこどもも生まれたしバイトしなくちゃと思ってたら、先輩のめんたいこ漬けトウダラあしださんが『高齢者にお弁当を届けるバイトやらない?』と」。それは港区に住む高齢者や区のサービスを受けている方向けの配食サービス。早朝からバイクで配達を始めた中村さんだったが、時に『弁当がまずい』と嫌みを言われることがあった。「ある日ムカついて『取らなきゃいいだろ!』って言ったらおばあさんが笑ったんです。一歩踏み込むと徐々に心を開いてくれることがわかって、他の人からも『中村さんのこと忘れないわ。目が死んだ旦那に似てて嫌なのよ』とか言われて面白くなって。(TV収録の前に行う)前説が得意だったし、このエピソードで漫談ができるんじゃないかと」。体験談をネタにし、ボランティア団体の場で漫談の時間を作っていただき修業を積んだ。「コロナ禍では地方の施設とリモートで繋いでいて、コロナが明けて初めて現地に行ったら、おばあちゃんが『本当に来てくれた』って泣いちゃって。劇場に来るお客さんは売れてる芸人を見に来るけど、この人たちは僕が誰でも来てくれたことが嬉しい。じゃあひとりでも笑顔にできたらと思うようになりました。それに今からお年寄りを相手にしてたら、同期が年を取ったときに僕のほうが経験があるじゃないですか」

「漫談が見たい!」と声が掛かればジャケットを羽織り、マイク1本を携え全国各地どこへでも。高齢者漫談家としてのキャラを確立すべく、ジャケットはあえてこれまでの自分だったら絶対着ないようなド派手なスパンコール付きのものを作った。

ART 芸術

アートとともに命の尊さを伝え、社会変革を目指す。

いたがき・たかし|1971年、岩手県生まれ。1998年に社会福祉法人光林会で利用者の創作活動のサポートを始める。2007年、るんびにい美術館の立ち上げと運営を担う。「しゃかいのくすり研究所」代表としても活動する。

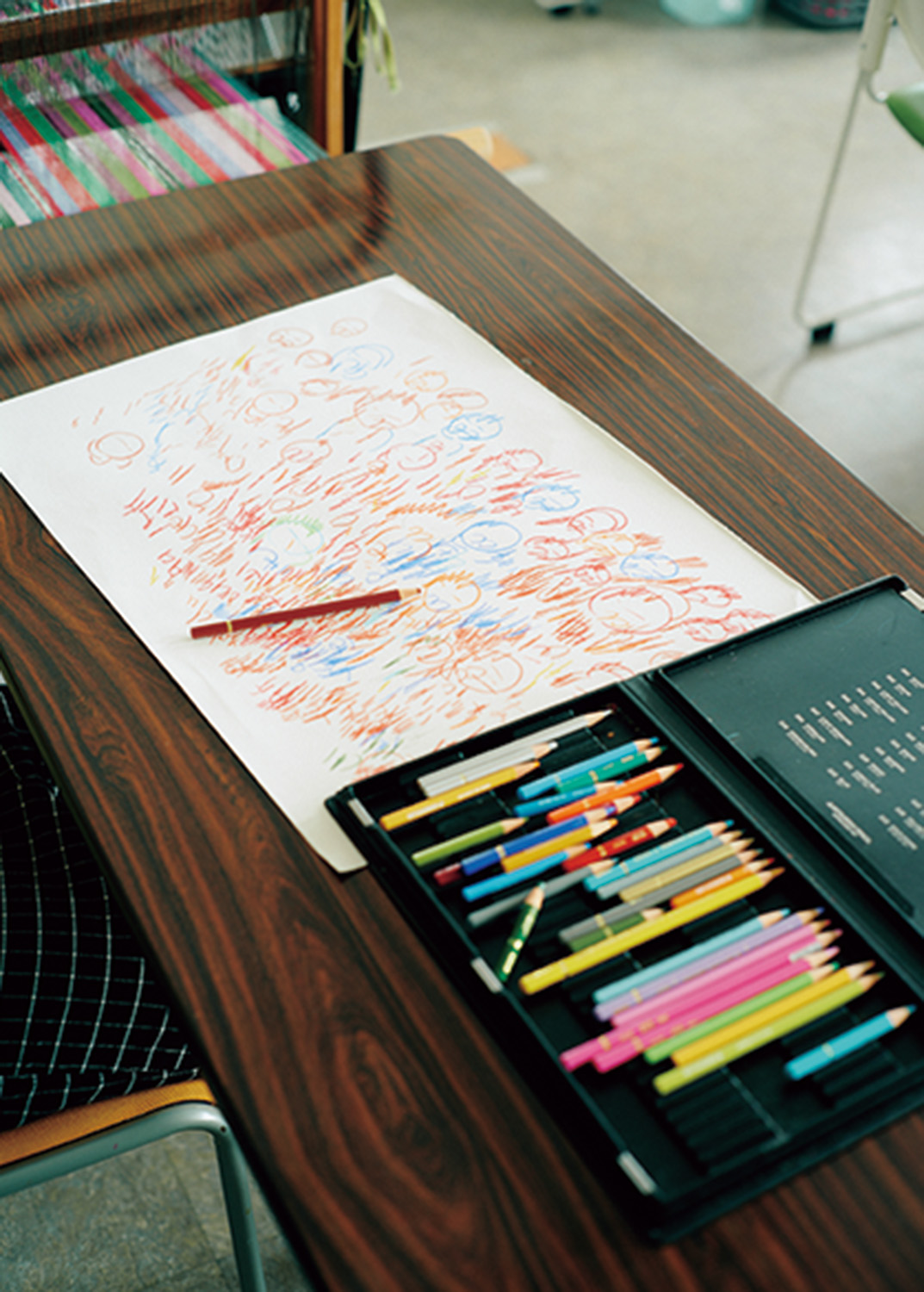

岩手県花巻市のるんびにい美術館は障害のあるアーティストの作品を展示しているが、それだけではない。アートディレクターの板垣崇志さんが目指すのは「障害のある方々に対するスティグマ(偏見)を解消する」という社会変革だ。「知的障害のある方々の専門美術館を作った場合、あるラインで頭打ちになると思いました。共感者や理解者ではない人たちに対してアプローチしなければいけない」。そこで動物の殺処分をテーマにした写真展や、大阪・西成の元日雇い労働者の男性たちによる芸術活動の紹介など、様々な切り口で「命」を伝える展示を行ってきた。「すべての命には言い分があると実感できる体験を提供できれば、差別を解消に近づけていくことができるんじゃないかと思ったんです」。美術家としての感覚は、アートディレクターの活動に繋がっているという。「以前はキャンバスの中の形や色が作品でした。今は展覧会を通して社会に変化を及ぼしていく行為が作品という感じですね」

インフォメーション

るんびにい美術館

社会福祉法人光林会が運営するアートと憩いの空間。障害のある人と健常者、大人とこども、国や性別などの境界を超え「境が作られる前の世界」を体感できる場を目指す。2階は創作グループ「こころと色の工房 まゆ〜ら」のメンバーのアトリエ。作品はアートライフスタイルブランド〈ヘラルボニー〉のアイテムにも使用されている。◯岩手県花巻市星が丘1-21-29 ☎0198·22·5057 10:00〜15:30 水・日休

DANCE ダンス

演歌でも歌謡曲でもなく、メロウな音でダンスを。

さとう・きみひろ|1998年、秋田県生まれ。大学在籍時に奉優会と出合い入職。ダンスのジャンルはポッピンで’80sのソウルディスコやファンク、’90sウェストコーストヒップホップなどで踊る。ダンスバトル出場も。

中学で音楽制作、高校からダンスを始めた佐藤公大さんは、レクリエーションにダンスを取り入れている。「まず僕が踊って、そのあとリズム体操をやったりしています」。大学卒業の年にコロナが流行り、働き口を探そうと就職サイトに登録したら、奉優会からスカウトが来た。「両親が祖母の介護で苦労していたので、高齢者福祉もいいのかなって」。戸惑いもあったけれど職場の風通しがよく、上司が佐藤さんの活動に興味を持ってくれて、利用者の前で踊る機会が自然と生まれたそう。「皆さんストリートカルチャーには触れてきていない世代ですけど楽しんでくれる。芸術に壁ってないんだなと感じます」

インフォメーション

優っくり小規模 多機能介護下馬

社会福祉法人奉優会が運営する、小規模多機能型居宅介護事業所のひとつ。他に佐藤さんが所属する奥沢や、弦巻、目黒などがある。「通い・泊まり・訪問」の3つを組み合わせ、柔軟に暮らしを支える。家庭的な雰囲気の中、料理や外出支援などを取り入れ、利用者一人ひとりの「その人らしい暮らし」を大切にしている。

MAGAZINE 雑誌

福祉の多様な世界に潜る雑誌『潜福』。

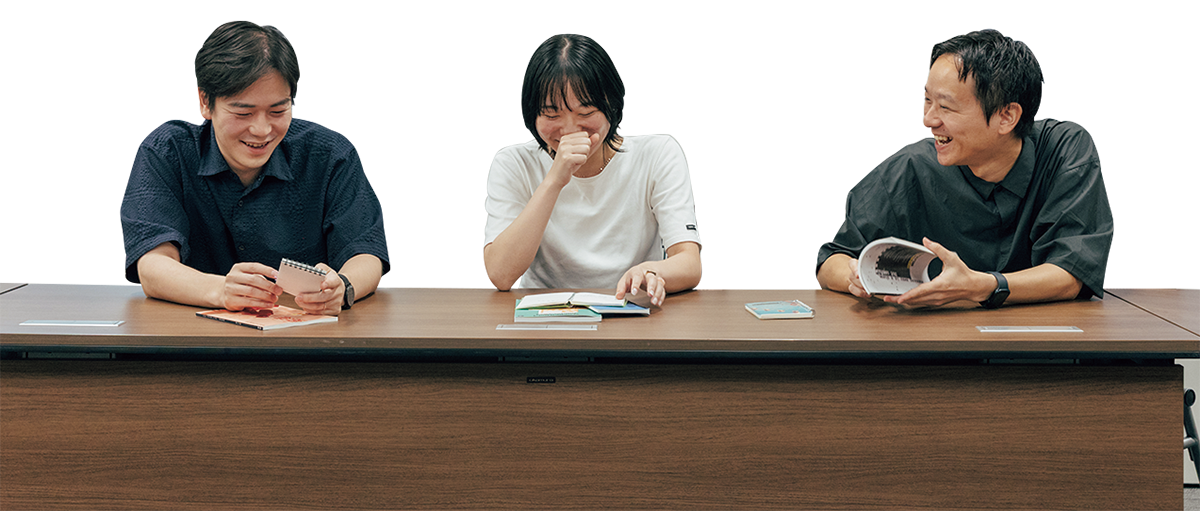

左から、「救護施設ひのたに園」の元職員で、現在は一般企業で働く御代田太一さん。映画などをバリアフリー化する制作会社で働く石田君枝さん。社会福祉法人で介護職や相談員の仕事を経て、出版社に勤める石田佑典さん。

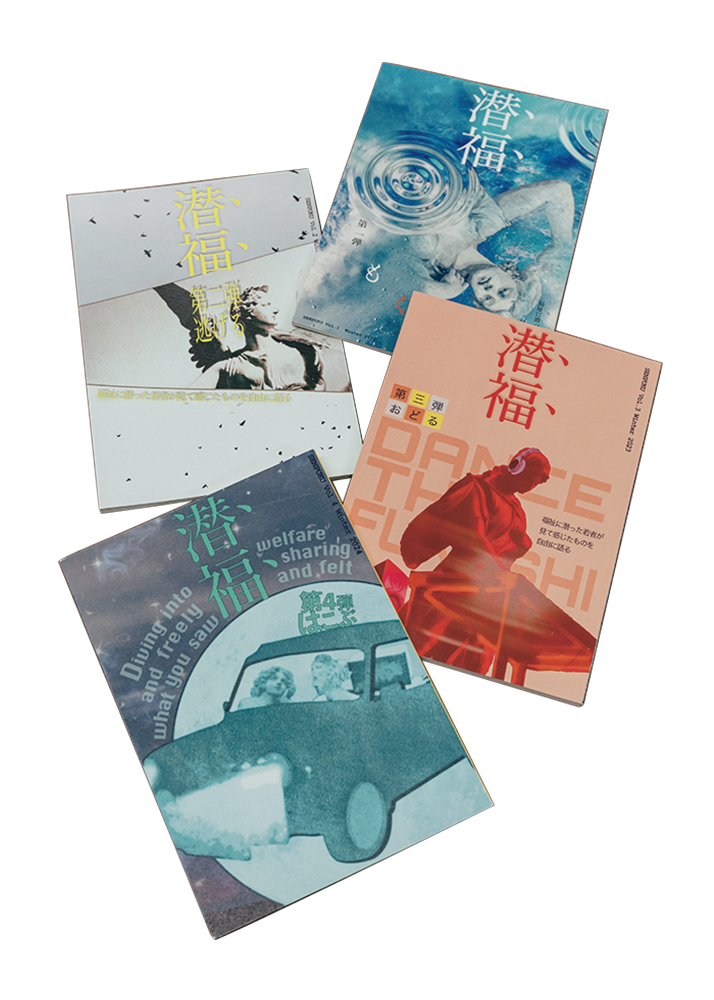

『潜福』は福祉分野で働く者、サービスを受ける当事者などの若い世代がエッセイを寄せ合い、福祉に携わる意味や価値を表現する冊子だ。編集部は3人。社会福祉法人に勤めていた御代田太一さんが福祉の就職フェアに参加したとき、当時学生で就活中だった石田佑典さんと知り合い、その妹でありALS(筋萎縮性側索硬化症)患者を介助するバイトをしていた君枝さんとも仲良くなった。「就職後にコロナ禍になり、ケアの現場が窮屈になっていくのを感じました。世間では非接触が叫ばれるなか現場はいつもどおりの介護が進む。話す相手も時間もないし、何か形にしてみようと」(佑典さん)。ゼミで本を作った経験のある御代田さんのもと制作を始め、2021年に第1弾「もぐる」を刊行。「どのエッセイもかちっとしてるわけではなく、現場での体験や福祉にまつわる体験をもとに一人称で表現してもらっています」(君枝さん)。その人の思いや視点が掘り下げられた読み物はぐっと面白い。「第1号がすぐ売れて、書き手も読み手も語りたいし仲間を作りたい気持ちがあるんだろうなと感じました」(御代田さん)。次号のタイトルは「ねむる」だそう。楽しみ!

年に1冊刊行。それぞれ「もぐる」「逃げる」「おどる」「はこぶ」とテーマが掲げられている。購入はsenpuku.theshop.jpより。

ananの記事はこちら。

https://ananweb.jp/categories/lifestyle/68372