カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/俵 万智

2025年10月15日

photo: Takeshi Abe

text: Neo Iida

2025年11月 943号初出

何者でもないから、何者にもなれる。

思いがけず出合った短歌に夢中になった、

『サラダ記念日』前夜。

言葉の力を実感した、

大阪から福井への転校。

歌人の俵万智さんは大学在籍中に短歌と出合った。卒業後は国語の教師になったそうだが、その頃「いつかは歌人としてやっていく」という気持ちはなかったのかと尋ねると、俵さんは即座にこう答えた。

「短歌で食べるなんてありえなかったですから。ロールモデルがいなかったんです」

そうだ、我々は俵万智後の世界に生きているんだった。「歌人」を目指すことがポピュラーではなかった時代に現代短歌の面白さを伝え、道を切り開いた俵さん。大阪で生まれ、体を動かすより本を読むのが好きな子供だったそう。書くことも得意だった。

「宿題で詩を書くとき、こういうふうに書けば先生にウケるだろうなと思ういやらしい子供でした。『みかんのお風呂』みたいな詩を書いて最後を『目が酸っぱくなっちゃった』と結んだら、まんまと先生が褒めてくれて。可愛くないですね(笑)」

中学2年生のときに福井県へ引っ越した。関西から北陸へ、しかも多感な年頃の転校。これは相当なカルチャーショックだ。

「大きな転機だったと思います、特に言葉に関して。最初すっごい笑われて、えっなんで? って。自分が喋っているのが大阪弁だって気付けてなかったんですよ。授業中に読んだ英語も『大阪くさい英語だな』って。転校前は英語の先生に恋をしていて、ものすごく勉強して自信があったのに」

塞ぎ込んでしまいそうな出来事だけれど、俵さんは「自分が話す言葉がみんなと違うからだ」と気付き友達が話す福井弁を観察。真似ると喜んでくれて仲良くなり、「言葉は人と人を繋ぐ最初の一歩なんだ」と実感した。さらに成績が居場所に直結すると考え、勉強に励んでランキング上位に食い込んだ。

「珍しがられたけど、それを自分なりに消化していたのかなと思います。転校生のわりには活発でしたしね。教室の後ろの黒板に三好達治の詩を書いたりして。担任の先生が『今日の詩はいいなあ』とか言ってくれるから、調子に乗って毎日書き換えるんです。勝手に新聞を作って配ったりも」

「先生への憧れ」が行動パターンを左右しがちな俵さん。高校では、国語の先生が演劇部の顧問をしていたので入部した。

「つかこうへいさんの『熱海殺人事件』とか別役実とか清水邦夫とか、結構尖った演目を上演してたんです。福井なのに東京とタイムラグがない感度の高いことをちゃんとやっていた。不条理ものが多いから文化祭でやると評判悪かったですけどね」

放課後は部室で戯曲を読み、ああだこうだと話し合う。時に「これは読んだ?」と読書のマウント合戦が始まると、俵さんは「外国文学は名前が覚えられないから古典で勝負だ」と『歎異抄』や『伊勢物語』を持ち出して戦った。のどかな高校生活を終えると、早稲田大学第一文学部に進学した。

「理由はふたつあって、演劇部の先生が早稲田の一文出身だったこと。あと2年生のときに失恋をしたこと。勉強が手につかなくなって成績がダダ下がって、3年生になっても引きずっていたんですね。多分このあとも成績は下がるから、夏休み前に指定校推薦枠があると聞いて決めたんです」

AT THE AGE OF 20

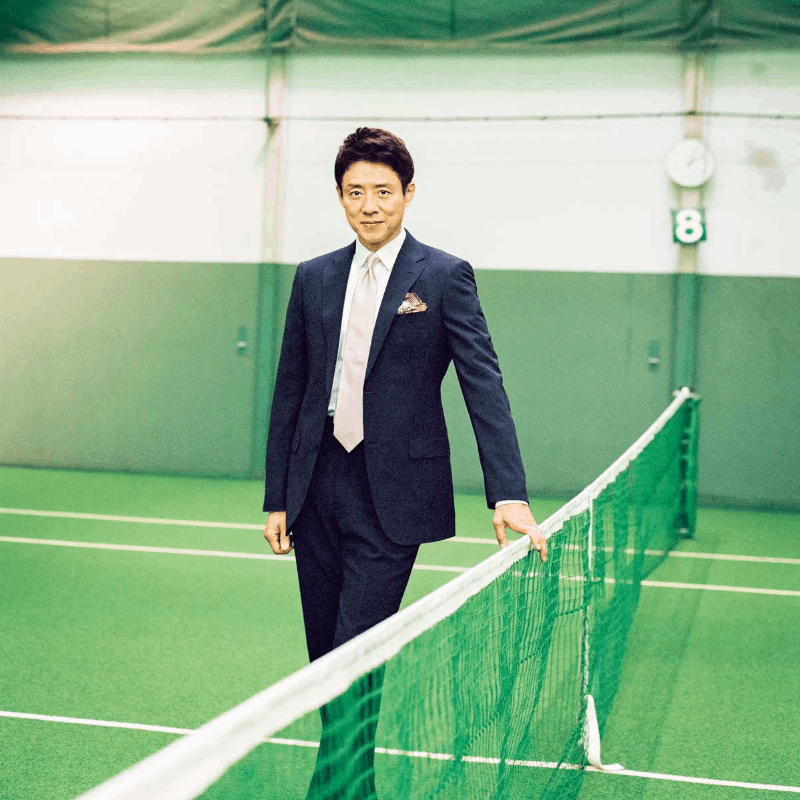

二十歳の頃、アナウンス研究会時代の俵さん(左)。制服姿が初々しい。ところで大学卒業後、『サラダ記念日』がセンセーショナルなヒットを記録したとき、俵さんの身辺はどんな感じだったんだろう。「しっちゃかめっちゃかになって、世間の人からはすぐ辞めると思われてたと思います。でも流されるように辞めるのは嫌だなあと、2年間は歯を食いしばって教員を続けました。それに学校のおかげで平常心を保てた部分もあったんですよ。月曜から土曜の昼までは授業があって、変わらない時間が流れているから」

高田馬場駅でアナウンスをした、

アナウンスサークル時代。

東京への憧れは漠然としたものだったけれど、演劇への期待はあったそう。

「当時は小劇場ブームで、演劇がものすごく盛り上がっている時期だったんです。すごく感動したのが、初めて行った新宿の紀伊國屋ホールで観た別役実の新作。興奮して、駅前の横断歩道が青になったらいったん渡るんだけど、興奮してぼーっとして、また青になったら渡って、交差点をぐるぐる渡り続けて新宿駅に着けなかった。駒場小劇場で野田秀樹さんのお芝居を観ることもできたんですよ。劇場がパンパンで、何かがここで始まってる感じがしました」

俵さんも幾つか演劇サークルを覗いてみたが、どこも本格的。体を動かすのが苦手で稽古にはついていけなそうだし、「授業にはほぼ出られないと覚悟せよ」とも言われ諦めた。でもサークルには入りたい。

「現代文学の同人誌サークルも見ましたが、すでに書きたいものがある人が入る場所に見えた。自分にはまだ書きたいものがないし、今はアウトプットよりインプットが大事な気がして、技術を磨こうと。それで演劇から体を抜いた活動をしているアナウンス研究会に入りました。朗読したりラジオドラマを作ったり、言葉をどうやって人に届けるか考えているから楽しそうだなと」

100人規模の通称“アナケン”はアナウンサー志望の学生が多く、同期にはフジテレビアナウンサーの軽部真一さんがいた。バイト情報も色々舞い込み、六大学野球のウグイス嬢という野球好きにはたまらない仕事をしたことも。長く担当したのは高田馬場駅のアナウンスだった。

「当時は国鉄時代で、駅員さんのダミ声よりは爽やかな声のほうがいいんじゃないか? と朝と夕方のラッシュアワーの時間帯に学生がアナウンスをしていたんです。乗客を押すバイトは鉄道研究会がやっていて、私が『3両目の方、お荷物引いてください!』と言うと、バーッと行って押し込んでくれて。連携プレーをしてました」

大学でも引き続き先生に憧れた。その出会いは、俵さんのその後の人生に大きな影響を与えることになる。

「たまたま取った佐佐木幸綱先生の授業があまりに面白くて、格好よくて、この人の書いたものをもっと読んでみようと片っ端から著書を手に取りました。その中に歌集があったんですよ。先生が短歌を作ることも知らなかったくらいなのに面白くて。それまで短歌というと学校で習う古めかしいものというイメージしかなかったんですけれど、現代短歌ってこんなふうに生きてるんだ、これだったら私も作ってみたいなと思ったんです。それに先生とお近づきになる早道ではないかとも思って、一生懸命作って手紙を書いて(笑)。それが短歌を書くようになったきっかけです」

実は高校時代に在籍した演劇部でも短歌を作ったことがあったが、顧問の先生が写実的な流派で、失恋の歌を詠んだ俵さんは「向いていない」と言われたという。

「そこでいったん短歌との縁は切れたんです。でも佐佐木先生の影響でもう一度作り始めたら本当に楽しくて。短歌はすごく小さい詩の形なので、家族にハガキを書くように、思いを乗せればパッケージされる。きゅうりが安くなったり、季節を感じたり、ふるさとを思ったり、恋をしたり、誰もが日常の中で感じるありふれた気持ちでいい。革命的なことや大河ドラマのような物語じゃなくても、言葉にすればどんなささやかなことでも形になる。それが短歌なんだと思ってから面白くなりました」

その後、国語の教員をしながら応募を続けた短歌が角川短歌賞を受賞し、25歳のときに『サラダ記念日』を刊行。大ヒットを記録し、現代短歌の魅力が広く世間に知られることとなる。わずか数年前、二十歳の頃の俵さんはまだ書きたいものがない学生だった。でも、好きなことをじっくりやっていこうという静かな思いがあった。

「周りの友達はどんどん何者かになっていったんです。劇団を旗揚げしたり、同人誌を出したり。焦りがないわけじゃなかったけど、何者でもないことは何者にもなれることだって思ってました。自分の好きな『言葉』を窓にしていけば、何かが見つかるんじゃないかなって。だからあの頃の自分には、『そのままでいいよ』と言いたいかな」

プロフィール

俵 万智

たわら・まち|1962年、大阪府生まれ。早稲田大学第一文学部在籍中に短歌を始める。1987年に『サラダ記念日』(河出書房新社)を出版、1988年に現代歌人協会賞を受賞。歌集、評伝など多数刊行し、2021年に迢空賞を受賞。近著に『生きる言葉』(新潮社)。

取材メモ

早稲田大学の最寄り駅のひとつ、高田馬場駅付近で撮影。この駅は俵さんがアナウンスのバイトをした思い出の場所でもある。「今も言えますよ」とアナウンスを再現してくれた。今では自動音声だから、学生がマイクで声を上げる光景を想像するとぐっとくる。「私が4年生のときには国鉄がガーッと傾いちゃって、赤字なのにバイトを雇っている場合かっていう批判の声が上がって。学生バイトはなくなっちゃったんですよね。そのあとJRになりました」

関連記事

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/U-zhaan

2025年9月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/文田大介

2025年8月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/岡﨑乾二郎

2025年7月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/山㟢廣和

2025年6月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/大貫憲章

2025年5月20日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/小山田圭吾

2025年4月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/加藤シゲアキ

2025年3月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/浅野いにお

2025年2月18日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/あいみょん

2024年10月21日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/堀内健

2024年9月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/土井善晴

2024年8月13日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/綾小路翔

2024年7月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/神田愛花

2024年6月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/永井博

2024年5月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/松岡修造

2024年4月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/ダースレイダー

2024年3月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/野村友里

2024年2月11日

カルチャー

二十歳のとき、何をしていたか?/庄司智春

2023年12月11日

ピックアップ

PROMOTION

〈ザ・ノース・フェイス〉の「GAR」を着て街をぶらぶら。気付けば天体観測!?

2026年2月27日

PROMOTION

〈トミー ヒルフィガー〉The American Preppy Chronicle

2026年3月6日

PROMOTION

世界一過酷な砂漠のレース“ダカールラリー”を体感した、3日間。

TUDOR

2026年3月9日

PROMOTION

〈LACOSTE〉TWO-WAY SUNDAY

LACOSTE

2026年3月9日

PROMOTION

〈FOSSIL〉の名作が復活。アナデジという選択肢。

2026年3月2日

PROMOTION

本もアートも。やっぱり渋谷で遭遇したい。

渋谷PARCO

2026年3月6日

PROMOTION

イル ビゾンテのヴィンテージレザーと過ごす、春のカフェ。

IL BISONTE

2026年2月17日