トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.10

写真・文/石塚元太良

2025年5月16日

リタコフスキで撮影が終わると、フィンランドのイヴァロ川流域でのゴールドラッシュの撮影にカタがついたことを知る。あとは川の流れに乗り、漕ぎ、35キロ下流のイヴァロの市街地まで辿り着くだけだった。うまく行けば今晩中に、街のご飯を食べ、久しぶりにベットで眠れるだろうか。

朝の出発の支度をしていると、どこかこのまま文明に帰りたくない自分がいた。もう1日でもいい。自然の中にひとり居続けたかった。街でのご飯は楽しみだ。久しぶりにテントマットではなく、ふかふかのベットで眠りたくもある。ずっとスマートフォンは圏外で、情報やコミュニケーションから遮断されていた。けれど、街にはない充足感が、このイヴァロの川沿いにはあった。

人は、僕の活動を知ると、こんな風に聞く。「ずっと自然の中で、ひとり寂しくはないのですか?」と。確かにはじめの数日は寂しい。けれど、数日を過ぎるとこんなに充実している日々もないと思う。街で情報を受け取ることは、楽しい。が、それは反面ストレスでもあり、情報を受け取ることは、自分自身への命令でもある。たまには誰とも喋らず、徹底的に自分と向き合うこと。外部からの命令を無視して、自然からの情報に本能で向き合うこと。そんな時間が一年のうちで、何日かでも僕には必ず必要だった。

リタコフスキの南岸には、トレイルが伸びていた。昨日置き去りにされたドレッジを撮影した時に見つけたトレイルだった。道は、昨日停泊したクルトゥラまで続いている。クルトゥラからは更に内陸のパンホジャという地点まで、トレイルが伸びていた。往復で24キロほどの行程である。テントを持たずとも日の暮れるうちに、リタコフスキまで戻ってこれるに違いない。

北極圏の森は静かだった。無人の森を歩き始め、体が汗ばんでくると、歩行のもつ魔力を感じ始めた。しばらくカヤックのパドル運動に専心していたせいで、ただ交互に足を出し、腕を振るだけの運動が新鮮である。

僕はどこまでも歩きながら思索を続けることができた。イヴァロ川で撮影したイメージたちのことを思った。それらは確実な断片として、ゴールドラッシュの未来の本の中に落とし込まれていくのだった。その本のページをめくりながら、100年前の物語へと歩きながら、沈潜していった。

100年前のゴールドディガーたちは、僕よりも強靭な足腰を持っていた。彼らは生まれてからずっと歩き続けてきた人たちだった。彼らはどこまでも野原を超えて歩いていける人たちだった。その足腰に合わせて強靭な握力をも持っていた。その力は素手で岩を粉砕し、大地から輝く物質を見つけられる眼力を秘めていた。そんな彼らは、富への憧憬と同時に、輝くものそのものに心底、魅了された男たちだった。森の中で眠り、夜空の星を眺めて眠ることを愛した者たちだった。

パンホジャの折り返し地点にも、年代物の小屋があり、そこで休憩して、ナッツやエネルギーバーなどの軽い行動食を食べて、戻ってくる。帰路はへとへとになり、リタコフスキに残したテントに日暮前になんとか潜り込んだ。食事の支度をする気も起きないほど、疲れ果ててしまった。

夜、雨が降り始めて、テントをポツポツとたたき始めた。その雨が、ちょっとした悪夢の始まりだった。

プロフィール

石塚元太良

いしづか・げんたろう|1977年、東京生まれ。2004年に日本写真家協会賞新人賞を受賞し、その後2011年文化庁在外芸術家派遣員に選ばれる。初期の作品では、ドキュメンタリーとアートを横断するような手法を用い、その集大成ともいえる写真集『PIPELINE ICELAND/ALASKA』(講談社刊)で2014年度東川写真新人作家賞を受賞。また、2016年にSteidl Book Award Japanでグランプリを受賞し、写真集『GOLD RUSH ALASKA』がドイツのSteidl社から出版される予定。2019年には、ポーラ美術館で開催された「シンコペーション:世紀の巨匠たちと現代アート」展で、セザンヌやマグリットなどの近代絵画と比較するように配置されたインスタレーションで話題を呼んだ。近年は、暗室で露光した印画紙を用いた立体作品や、多層に印画紙を編み込んだモザイク状の作品など、写真が平易な情報のみに終始してしまうSNS時代に写真表現の空間性の再解釈を試みている。

関連記事

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.9

写真・文/石塚元太良

2025年5月2日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.8

写真・文/石塚元太良

2025年2月17日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.7

写真・文/石塚元太良

2025年1月25日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.6

写真・文/石塚元太良

2025年1月15日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.5

写真・文/石塚元太良

2024年12月19日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.4

写真・文/石塚元太良

2024年12月7日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.3

写真・文/石塚元太良

2024年11月12日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.2

写真・文/石塚元太良

2024年10月25日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in Finland Vol.1

写真・文/石塚元太良

2024年10月13日

トリップ

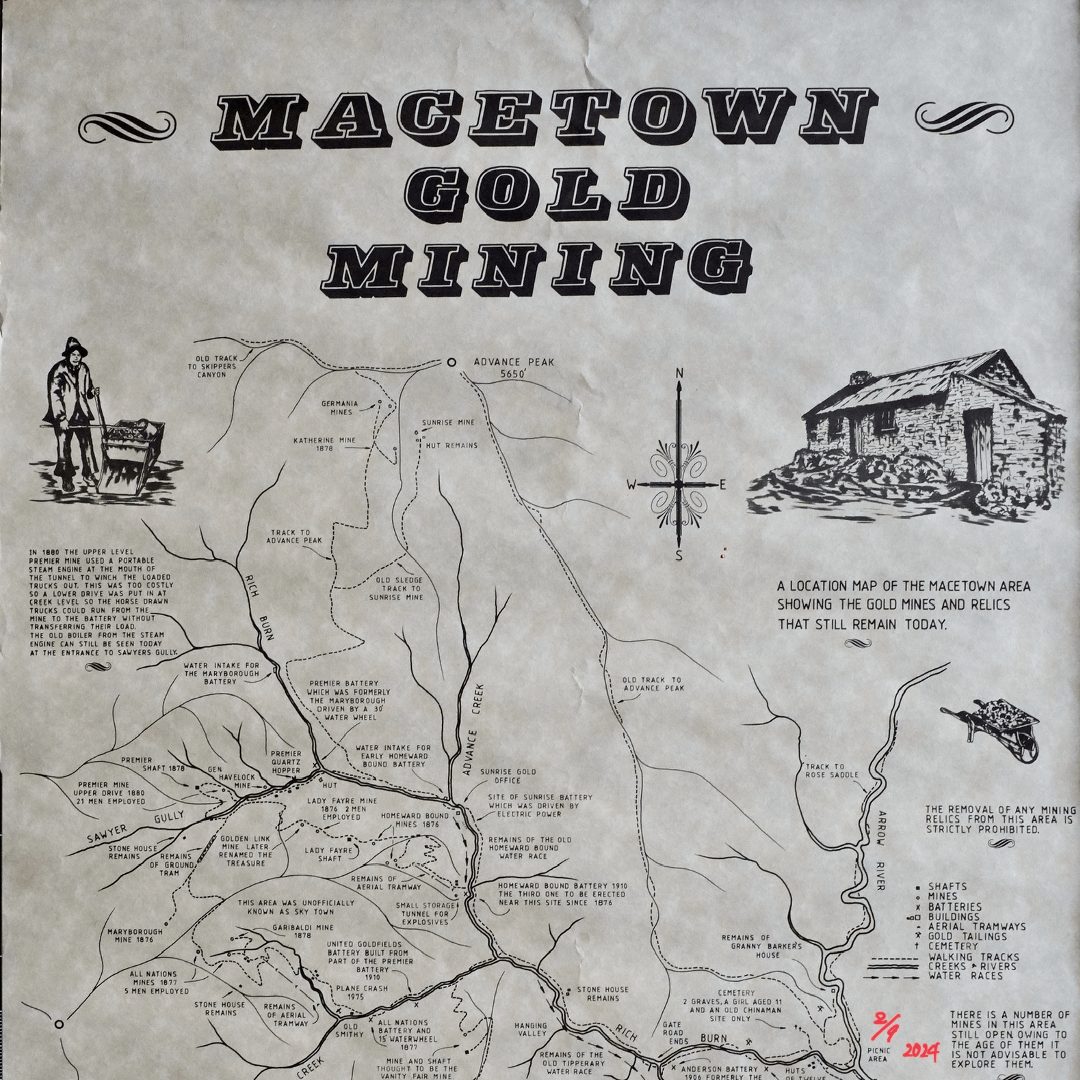

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.10

写真・文/石塚元太良

2024年9月28日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.9

写真・文/石塚元太良

2024年9月11日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.8

写真・文/石塚元太良

2024年7月26日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.7

写真・文/石塚元太良

2024年7月17日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.6

写真・文/石塚元太良

2024年7月6日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.5

写真・文/石塚元太良

2024年6月24日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.4

写真・文/石塚元太良

2024年6月4日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.3

写真・文/石塚元太良

2024年5月27日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand Vol.2

写真・文/石塚元太良

2024年5月20日

トリップ

ゴールドラッシュをめぐる冒険 in New Zealand

写真・文/石塚元太良

2024年5月13日