TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム

【#3】湯熨斗器(ゆのしき)ってご存知ですか?

執筆:小梶真吾

2025年4月25日

僕らがこのプロジェクトを始めた頃、湯熨斗器(ゆのしき)という道具に出会った。メルカリやヤフオクを覗くと、遺品として、使い方もわからないまま出品されていることが多いこの道具。その素朴でどこか愛嬌のある形状に心惹かれただけでなく、「やかんに装着して、熱湯から立ち上る蒸気を利用し、ほどいた毛糸のクセを取る」という(!?)原始的な手法に、どうしようもなく魅了されてしまった。先週、アメリカやイギリスの戦時下でも「セーターを解いて糸に戻す」習慣があったことを書いたばかりだけれど、日本でも昭和初期から中期にかけて、この道具が家庭に普及していたことから、同じような実践がごく当たり前に行われていたのだろうと推測できる。

まずは、この形状にぴったり合うやかんを探すところから。合羽橋を歩き回って。さすがに、火のそばで毛糸を扱うというのは、現代人の僕にとってはなかなかにスリリングで、できればIH対応のものがないかと思っていたら――あった。道具屋さん何軒かに「湯熨斗器ってご存知ですか?」と聞いてみたけれど誰も知らなかった。

そもそも「湯熨斗(ゆのし)」という言葉について。「熨斗」はもともと、熱によって布を平らに伸ばすことを意味し、日本では最初期のアイロンを「火熨斗(ひのし)」と呼んでいた。絹織物文化が花開いた江戸時代、とりわけ縮みやすいちりめんや絞り染めの反物には、湯気をあてて風合いや幅を整える湯熨斗の技術が発達したとされている。各地には「湯熨斗屋」と呼ばれる専門職や、仕上げを一手に担う「悉皆屋(しっかいや)」が現れ、蒸気による仕上げの技術を支えていた。こうした背景からも、「湯熨斗」という言葉が、着物文化と深く結びついていることがわかる。

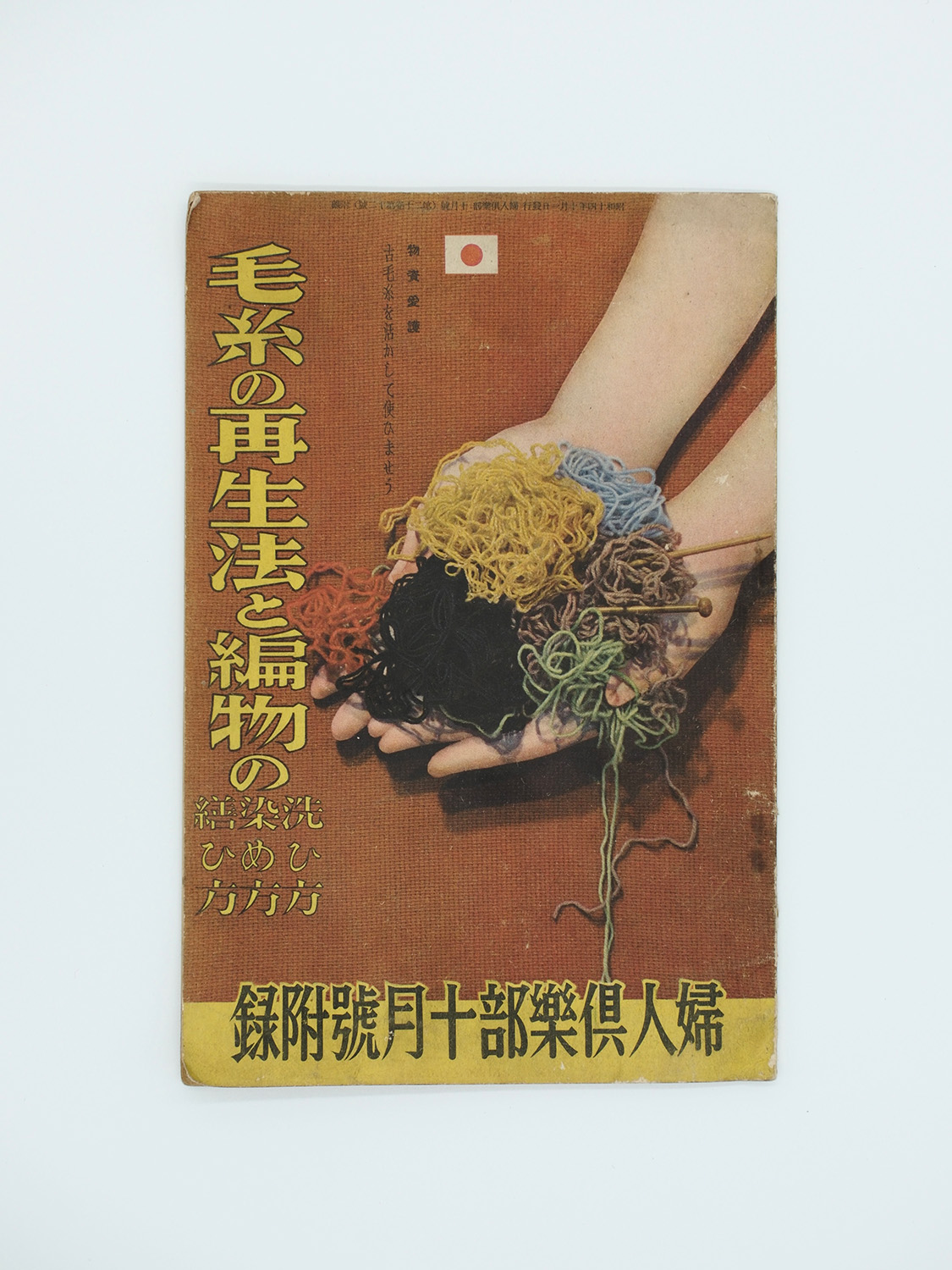

これも先日ヤフオクで見つけた。講談社が出していた婦人向け月刊誌『婦人倶楽部』10月号の付録冊子。昭和14年とあるから、太平洋戦争が始まる少し前のことになる。表紙には「物資愛護」の4文字と、日の丸のマーク。時代の空気がにじむその佇まいに見入ってしまう。いつの時代も、どこの国でも、戦争の影で真っ先に割を食うのは庶民なのだというのは、どうしようもなく切ない。

さらに興味深いのは、この「熨斗」という言葉が、もともと贈り物に添える縁起物「熨斗鮑」に由来していることだ。“のす”という行為そのものが「延寿」や「繁栄」を連想させ、熨斗付きの贈り物には、特別な意味が込められてきた。反物が婚礼や晴れの日の贈り物だった日本では、湯熨斗された反物を贈るという行為自体に、実用性とともに、相手を思いやる気持ちが込められていたのだと思う。仕上げの技術であると同時に、細やかな心配りの象徴でもあった湯熨斗という所作を、ただ “Steam stretching” と訳してしまうのは、どこか惜しい気がしてしまう。

実際に湯熨斗器を使って、古いセーターから解いた毛糸をまっすぐにする様子。縮れていた糸はするすると伸び、少し痩せていた毛糸はふっくらとよみがえる。そもそもウールという素材が、動物から得られる天然繊維で、生分解性があり、適切に手入れすれば何年、何十年と使い続けられる強さを持っていることを改めて理解した。

ほどいて、また仕立て直すことを前提にし、傷んだところは継ぎ、染め直し、形を変えながら、それでもなお使い続ける。それが、着物という衣服のかたちだ。そんな連続する営みの背景に、「湯熨斗」という確かな技術が存在していた。この古い道具との再会をきっかけに、僕らが行った毛糸の湯熨斗という工程も、どこかでその歴史と地続きにあるのではないかと感じている。

プロフィール

小梶真吾

こかじ・しんご|〈TALK NONSENSE〉ディレクター。1991年生まれ。東京都出身。京都芸術大学(旧・京都造形芸術大学)卒。卒業後渡仏しAcadémie Internationale de Coupe de Paris修了。帰国後、いくつかのブランドやデザインスタジオに勤務、立ち上げに関わる。2022年にKKJデザイン事務所を設立。衣服が介在するあらゆる事の企画・生産・調査・研究・監修を活動領域とする。2024年からニットデザイナーの沖裕希とともに〈TALK NONSENSE〉を立ち上げ、製品の開発、リサーチ、ワークショップなどを行っている。

Official Website

https://talknonsense.xyz/