TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム

【#3】広報:東京大学アヴァンギャルドアート部会

執筆:中井悠

2025年3月25日

2022年10月、成田空港の搭乗口でアムステルダム行きのフライトを待っているとき、数日前に届いた未開封のメールに気づいた。差出人は東京大学の事務。開いてみると「先進融合部会の英語表記をご教示ください」とある。一瞬、なんのことかわからなかったが、すぐにハッとした。

僕は東京大学の大学院と後期課程(三、四年生)では表象文化論コースの所属だが、前期課程(一、二年生)では駒場の他の教員と同じく教養学部に所属している。そして教養学部では、すべての教員が専門ごとに「部会」に所属するのが決まりだ。でも東大初の芸術制作を専門とする専任教員だったため、着任したときは所属する部会がなかった。それがどういうことなのかを知らなかったので、無所属のまま自由気ままにやっていたが、ある日どこからともなく(学内階級から言えば上の方から)、「部会に入ってない駒場の教員がいるのはおかしい」との声が聞こえてきた。別に自分が希望してそうなったわけではないし、特に困ってもいなかったので放置していたら、いつの間にか僕一人のために新しい部会が設立されることになった。しかも、すでに「先進融合部会」という謎の名前までついている。自分しかメンバーがいない組織なのに、その名前の決定すら相談されなかったことは心外だったが、まあ大きくはどうでもいいことだと思い、それも放置していた。いずれにしろ、そのような経緯で、東京大学に芸術教育を専門とする初の組織ができたのだ。

でも言い換えれば、事務からの問い合わせは部会設立以来、初めて意見を求められた重要なチャンスだった。ここで返信しなければ、また自分抜きで勝手に決められてしまうと思った。しかし、搭乗まであと五分。急がねばならない。

まず「先進融合」を直訳すると「advanced fusion」でまったく意味不明だ(料理学校ならともかく)。そこで言葉を部分にバラして考えることにした。「融合」は芸術系の授業が文系と理系の垣根を超えて履修できることを意味する「文理融合」から来ていることが予想できた。だから「芸術(制作)」と解釈し、「先進」と合わせて「advanced arts」という言葉を思い浮かべた。でも検索してみると東京藝術大学の「先端芸術表現科」がすでにこの名前を使用していることがわかった。

藝大の後追いに見えるのも癪に触るので、搭乗時間が迫るなか、「advanced」に代わる言葉を脳内辞書で高速検索したあげく、「avant-garde」という言葉に行き着いた。しかし、「二十一世紀に「アヴァンギャルド」はいくらなんでも古臭くてダサいのでは?」 というためらいと、「東京大学という制度の中枢で「前衛芸術」を名乗るのは、さすがにイタいのでは?」という恥ずかしさが交錯する。

とはいえ、考えている時間はない。もういいや、回り回って面白いんじゃないか? という諦めと開き直りが融合し、「英語の名称はDepartment of Avant-Garde Artsです」 と事務宛に返信した。アムステルダムに到着後、メールを確認すると、それが正式名称として東大のシステムに登録されたことを告げるメッセージが届いていた。

2023年4月、マンガ研究を専門とする三輪健太朗さんが同じ表象文化論コースに着任した。彼もまた既存の部会にうまく収まる場所がなく、研究で使う言語が日本語のため、強いて言えば行き先は国文学・漢文学部会くらいしかなかったが、そうすると能や歌舞伎の専門家に混じって日本の古典芸能を教えなければならない。そんな酷な無茶振りから優秀なマンガ研究者を救うため、部会の第二のメンバーとして迎え入れることにした。「ちょっと色々とあって「アヴァンギャルドアート」を名目とする組織になったけど、マンガも前衛なところあるし、いいかな」と伝えると、優しい三輪さんは笑って許してくれた。同じ年の秋には、一年にわたる再三の要求が実を結んで部会の部屋がようやく決まり(ただし五年契約)、事務補佐員を雇えるようになったので、第三のメンバーとして澤栗由佳さんに来てもらうことにした。

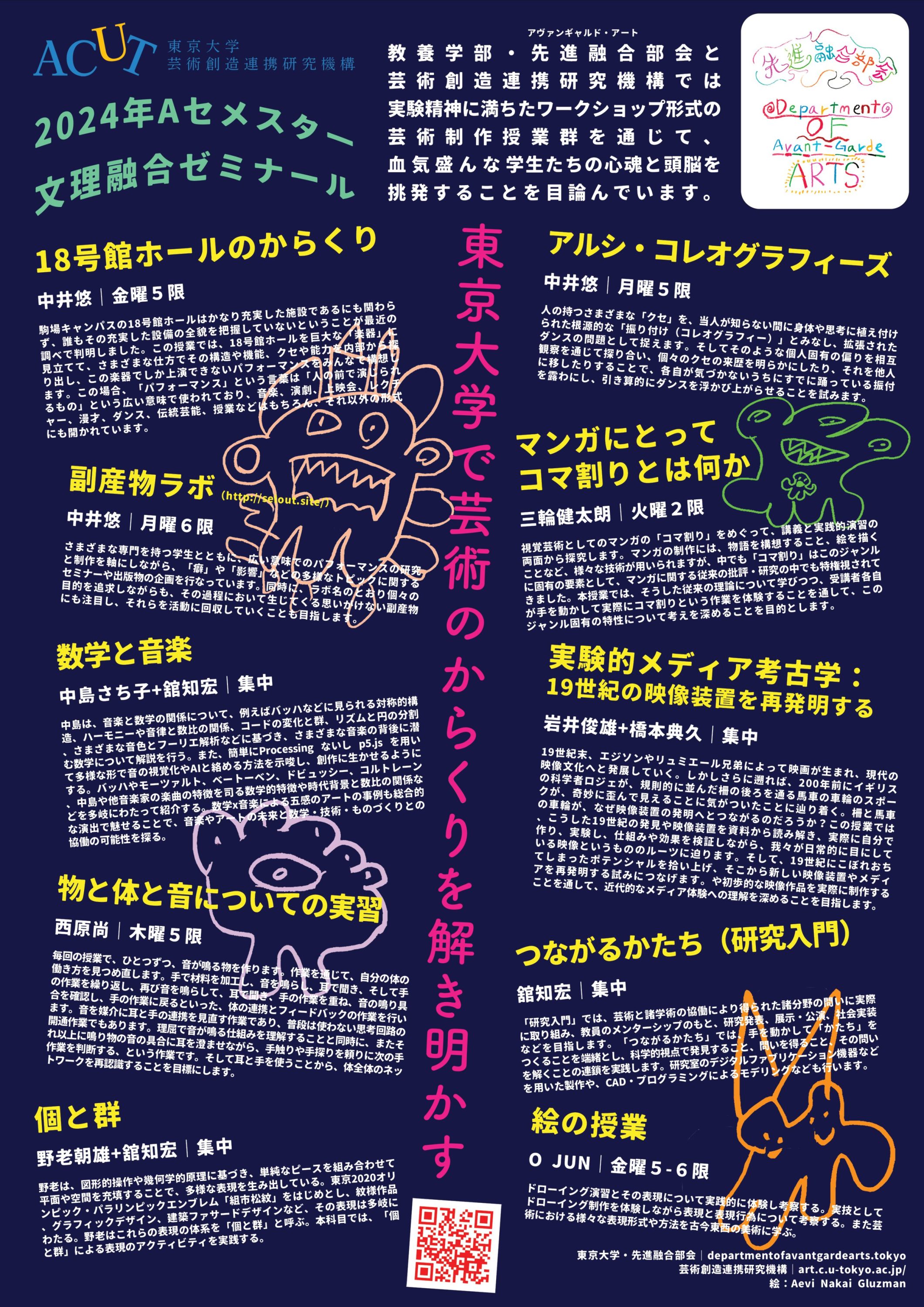

アヴァンギャルドアート部会が運営する芸術制作(文理融合科目)授業の告知ポスター

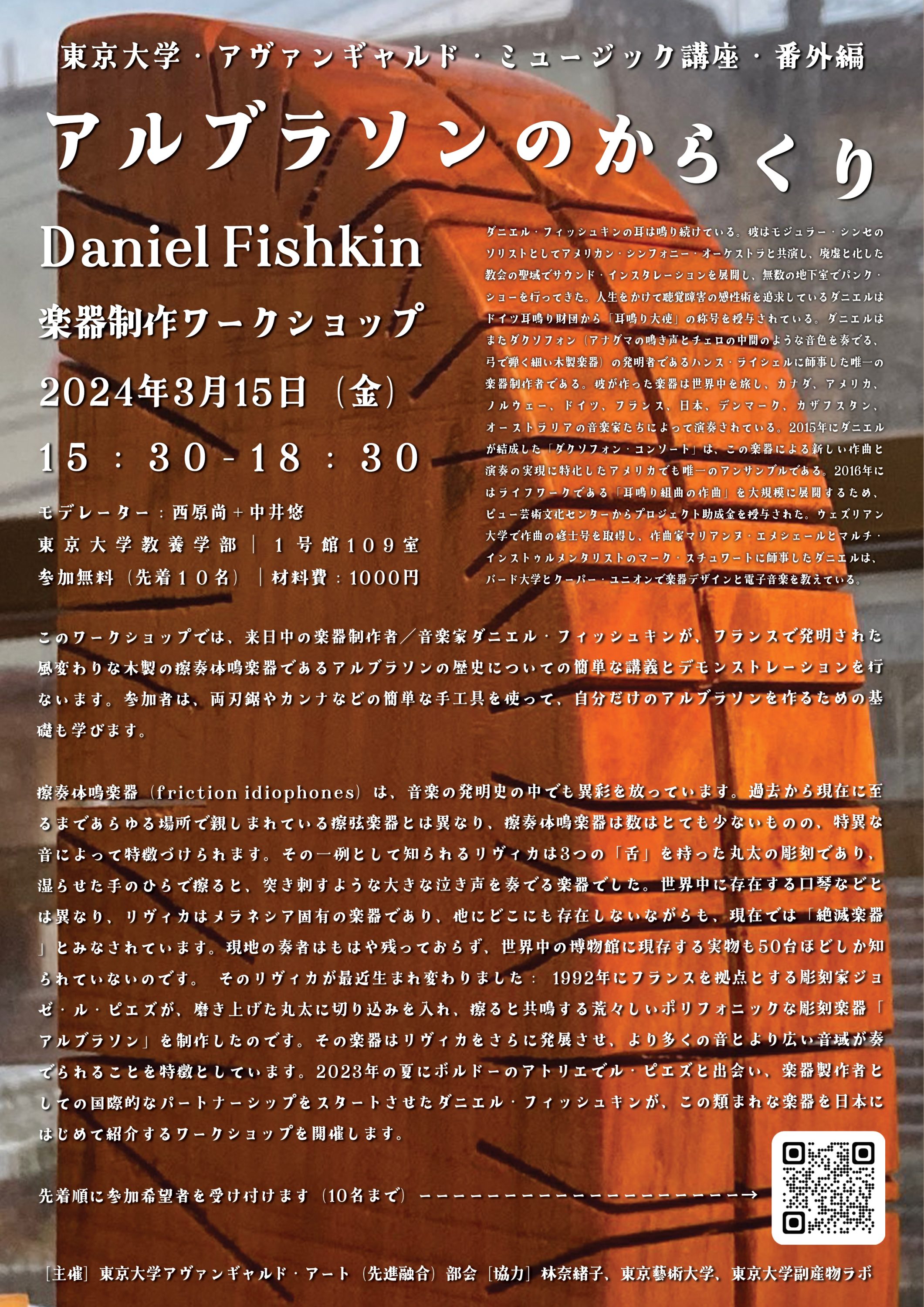

部会は授業以外にも楽器制作のワークショップや芸術に関わるイベントを開催している。2024年3月にアメリカの楽器制作者ダニエル・フィッシュキンを呼んで行なった「アルブラソン」という不思議な楽器の制作ワークショップの告知フライヤー

それからというものの、「先進融合」という謎ワードを使うのも面倒になり、「表象文化論」という言葉もうまく外国語に訳せないので、特にアメリカやヨーロッパでの講演とか芸術祭に呼ばれるときは、自分の所属を「東京大学アヴァンギャルドアート部会」で済ませるようになった。すると予想外の事態が生じた。海外で「Department of Avant-Garde Arts」を名乗ると、「東京大学にはそんな学科があるのか!」とウケがよく、「自分もメンバーになりたい」という研究者やアーティストが後を絶たなくなったのだ。そこで、「Department of Avant-Garde Arts」Tシャツやグッズを作って売りさばき、削られ続ける部会の活動費を補填する計画を思いついた。いずれにしても、たった一人のために作られた弱小組織は、東大上層部の思惑とはかけ離れたところで、いつの間にか名誉メンバー志望者続出のブランドに成長しつつある。これもまた副産物的な効果だろう。

次の最終回では、そんな「アヴァンギャルドアート部会」で開講している授業のひとつである《偽実験音楽史》の広報を行ないたい。

プロフィール

中井悠

なかい・ゆう|音楽その他。東京大学大学院総合文化研究科准教授。副産物ラボ主催、アヴァンギャルド・アート(先進融合)部会主任。《No Collective》のメンバーとして音楽(家)、ダンスもどき、演劇台本、お化け屋敷などを世界各地で制作、出版プロジェクト《Already Not Yet》として実験的絵本や子供のことわざ集などを出版。制作のかたわらで実験的電子音楽、パフォーマンス、影響や癖の理論などについての研究を行なう。最近の著書に『Reminded by the Instruments: David Tudor’s Music』(Oxford University Press、2021年) など。最近の制作に、Zoomを固有の楽器として捉える《zoomusic》という架空の音楽ジャンルや、1970年代半ばに構想されたものの未完に留まっていた、孤島を丸ごと楽器化する《Island Eye Island Ear》プロジェクトの50年越しの実現など。最近の翻訳に『調査的感性術:真実の政治における紛争とコモンズ』(水声社、2024年)など。

関連記事

カルチャー

「リンダリンダ」と撮影できない展覧会

文・村上由鶴

2024年11月30日

カルチャー

「エフェメラ」を探して。Vol.1

『telescope』とエフェメラコレクション編

2024年6月5日

カルチャー

「エフェメラ」を探して。Vol.2

継承される『清里現代美術館』編

2024年6月12日

カルチャー

「私は新宿である」ヴィヴィアン佐藤さんロングインタビュー。/前編

「新宿ゴールデン街 秋祭り」開催間近の特別企画。読者プレゼントも!

2024年11月6日

カルチャー

「私は新宿である」ヴィヴィアン佐藤さんロングインタビュー。/後編

「新宿ゴールデン街 秋祭り」開催間近の特別企画。読者プレゼントも!

2024年11月6日

カルチャー

『Goozen(グーゼン)』という名のギャラリー。

障害のある人もない人も、すべてが交わる小さな場所。

2022年10月6日