PROMOTION

こんな仕事があったのか!/Sony編 Vol.5

No.05: インタラクションデザイナー マシュー・フォレストさん

2023年2月28日

illustration & cover design: Masaki Takahashi

photo: Kazuharu Igarashi

text: Neo Iida

edit: Kyosuke Nitta

1961年に設立されたソニーのデザイン室、クリエイティブセンター。デザイナーたちはデザインの可能性を広げるべく、カメラやスマートフォンなどのプロダクトデザインをはじめ、エンタテインメント、金融、アートなど、幅広い分野で活躍している。

「こんな仕事があったのか!/Sony編」は、魅惑のクリエイティブセンターの門を叩き、最前線で働くデザイナーに会いに行くスペシャル企画。第5回に登場するのは、インタラクションデザインを手掛けるマシュー・フォレストさん。ソニーが誇るデジタルシネマカメラ「VENICE」や、ソニー生命のリモートコンサルティングで使われているシステム「C-SAAF Remote」などのデザインに携わっている。アメリカから日本へと移り、さらにデザイナーへ職種転換したという稀有なキャリアを築いてきたマシューさん。大切にしている“存在を忘れるデザイン”とは一体?

ユーザーとシステムをつなぐ、インタラクションデザイン

今回の調査対象は、インタラクションデザイナーのマシュー・フォレストさん。これまで4人のデザイナーを調べてきたけれど、ソニーにはまだまだいろんな名前のデザイナーがいるんだなあ。勉強になります。……よし、まずはインタラクションデザインとは何ぞやってところから聞いてみよう。

「わかりました、インタラクションデザインとは何か、ですね。まずは、『インタラクション』の言葉の説明ですが、英語のInter(双方)とaction(作用)を合わせたもので、人が何かの動作を起こした時に、相手から何かの反応を返して来ることです。例えば、日本の首都は? と聞いたら、皆さんは『東京』と返しますでしょう? このように、ユーザーに信号を出したときにどのような反応が返ってくるかをデザインするのがインタラクションデザインです。IxDとも表現されますが、機器やソフトウェアを使うときの、ユーザーとシステムをつなぐ役割を担っています。ボタンの配置、形、ネーミングなど、画面に出てくる様々なUI(ユーザーインターフェース)は、実は裏側で私がデザインしたものが『つぎはこのボタンを押してね』とユーザーが直感的に操作できるように誘導しています。ちょっとわかりにくいので『UIデザイナーです』と説明することもあります。ユーザーとの接点はUIなので間違いではないんですよ」

ははあ、ビデオカメラでもなんでも、設定を変えたいときは専用のボタンを押して次の画面へと遷移していくけれど、あの動作一つひとつがインタラクションデザインだったんだ。マシューさんはどういう経緯で今のポジションに就くことになったんだろう。

「父の仕事の関係で1974年から1985年まで日本に住んでいて、その後アメリカの高校と大学に進学し、経済を専攻しました。80年代後半から90年代前半は、誰もが証券会社に入ろうとしていた時代。私も内定が決まって夏にアルバイトをしたのですが、お金では心を動かされなかった。それよりも絵を描くのが好きで、父の仕事に関係したウィスキーボトルのラベルロゴを描いたりしていました。ひとまず翻訳会社に就職したのですが、日本で働きたいという思いが強くなって転職を考えたんです」

こうしてマシューさんはかつて暮らした日本へと居を移し、2社の面接を受けた。どちらも採用の通知をもらったが、選んだのはソニーだったらしい。

「ウォークマン®の会社で親しみがあったので、まずはそこで働いてみようと。1996年、契約社員からのスタートでした。最初に任されたのは、製品の取扱説明書の作成です。「スゴ録」やブルーレイディスクの初号機、HDD搭載DVDレコーダー“PSX”などの取扱説明書を作りましたよ。こだわったのは、今は主流になっている『目的別』の見せ方です。ただ機能を説明するのではなく、『録画するとき』『再生するとき』など、ユーザーの視点に立った説明を心がけました。録画のメディアもDVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWなど多岐に渡っていたので、わかりやすく説明を入れて。その後、だいぶ経ってからお客さま相談センターに見学に行く機会があったんですが、当時もうスゴ録の生産は終了していたのに、サポートの方が僕の作った説明書を見ながらお客さまに案内をしていたんです。役に立っているんだなあとものすごく嬉しくなりました」

取扱説明書の制作を経て、ユーザーに使いやすいソリューションを提供したい、というこだわりが生まれたマシューさん。でもこの時点ではまだデザイナーではない。どうやってクリエイティブセンターのデザイナーになったんだろう。

「大学生の時からデザインには惹かれていましたが、経験は一切ありません。そこで、留学してデザインを一から勉強しようと考えました。ソニーは『やりたい』と手を挙げた人へのサポートはとても手厚いので、アメリカ人の私をアメリカに留学させてくれたんです。2006年にデザインスクールに1年間留学し、2年目は日本で仕事をしながら修士の学位を取りました」

知識を身に着けたものの、まだ実績はなく、デザイナーとして認められたわけではなかった。そんなとき、マシューさんはギフトを考えるコンペが行われることを知る。お題は「ソニーらしいギフトをデザインせよ」。せっかくの機会だからと応募を決め、思いついたのが乾電池の残量がわかる携帯ストラップだった。手持ち部分のシリコンに銀色の金属面を付け、電池の両極にあてると残量が点灯するしくみを考案。秋葉原でパーツを探してプロトタイプを作り、同僚のデザイナーに形にしてもらった。これが高い評価を得て、異動の足がかりになったのだ。

使う人の立場に立つ、

ヒューマン・センタード・デザイン

「デザイナーの多くが前職で経験がある中途採用の方々ばかりですから、社内異動は珍しいケースだったと思います。ポートフォリオはありませんでしたが、デザインスクールで勉強したヒューマン・センタード・デザイン(HCD)の考え方は日本に浸透していなかったし、部長に『貢献できると思います』とお話したんです。それがきっかけで異動が決まりました」

ヒューマン・センタード・デザイン、直訳すると「人間中心設計」だけれど、初めて聞いた気がする。マシューさんは、2017年に発売されたデジタルシネマカメラ「VENICE」の開発時のエピソードをもとに、そのプロセスを教えてくれた。

-

「VENICE」のモック。

「まず、プロジェクトに関わる全ての方々を集めてワークショップを開きました。デザイナーだけでなく企画担当やエンジニアも参加して、撮影現場ではどういうことが行われているか、撮影チームの動きを分析しました。そこで私たちは、カメラの録画ボタンを押すのは監督やメインカメラマンではなく、アシスタントカメラマンだということに気づきました。そこで何かひとつでも設定が間違っていれば、シーンがダメになってしまう。相手が大規模プロダクションの俳優ともなれば設定や取り直しの時間的なロスは大きな損失です。実際にアシスタントカメラマンに話を聞いたら、『明日から来なくていい』と言われることもあるらしくて、だからテーマとしては『絶対クビにならない』がミッションだと(笑)。カメラマンがカメラのことを意識するのは、おそらく操作がうまくいかないときですよね。カメラの存在を忘れるくらいじゃないと、撮影はスムーズに進行できない。だからとにかく主張しない、消えているような操作性を目指しました」

開発を行うなかで大事にしているのが、現場で働く技術スタッフへのインタビューだという。マシューさんは「こういうものを使うんです」とポケットから小さなボタンを取り出した。

「インタビューの冒頭で『これは魔法のボタンです。なんでもやってくれるボタンです。どういうことをやってくれたらいいと思いますか?』と聞くんです。もちろんすぐには答えられません。でも90分のインタビューが終わる頃には『そういえば』とポロッとアイデアが出てくる。聞かれても答えられない、言葉になかなかできないニーズは誰しもが持っているんです。業界では“潜在的ニーズ”というんですが、それを引き出すための手法を考えるのが、ヒューマン・センタード・デザインのデザイナーの腕の見せどころです」

なるほど。そうやって本人もまだ意識していないニーズを引き出していくんだ。めちゃくちゃ面白い!

「よく『現場の要望をもとにデザインするんですね』と勘違いされるんですけど、それだけだと世に出る頃には遅くて。何に困っているか、行間をうまく読んで、その先を考える。ダイレクトな答えが欲しいわけじゃなくて、返ってきた要素を拾って先へと繋げていくことが大事なんです。スティーブ・ジョブズが『人は実物を見るまで、それが欲しいかどうかはわからない』という名言を残しましたが、まさにそういうこと。だからプロトタイプを見て『いいね!』という意見は参考にはなりません。むしろ『こういう理由でダメだ』と言われたり、自分の仕事で困ってることを話してくれたりしたほうに注目します」

こうして作られた「VENICE」は、現在デジタルシネマカメラの最上位機種として多くの映画制作の現場で使われている。昨年のハリウッド興行収入トップ3を記録した作品で使われたという実績が、性能の高さを物語っている。

「実は、とある映画の撮影では、戦闘機のなかにVENICEを6台設置しているんです。当然ですが機体にアシスタントカメラマンは同乗できないので、役者自身がカメラの操作をしなければならない。そんな過酷なミッションにも耐えうるような、とにかくシンプルなインタラクションデザインが実装できたんです」

マシューさんの仕事はプロダクトに限らずアプリ、サービスと幅広い。VENICEの開発経験を生かし、同じ機能を持つXperiaスマートフォン用の動画撮影専用機能「Cinema Pro」の開発にも参加した。さらにソニー生命のライフプランナーがリモートで顧客との面談の際に 使う専用システムのデザインも手掛けたという。ここでも大事にしたのは、“存在を忘れるデザイン”だ。

「意識したのは機能ではなく、ライフプランナーの個性や存在感、温かみがきちんと出るようにしたことですね。ライフプランナーが目の前にいるような、オンラインであることをお互いが忘れられるようなシステムを目指しました。誠実な姿勢、目を合わせるコミュニケーション、見やすい資料など、リアルワールドに近い環境が実現できるようデザインしています」

ヒューマン・センタード・デザインの考え方を用いて、実際にライフプランニングを行う現場を観察し、ライフプランナーたちが言葉で説明できない部分を汲み取ってシステムに実装した。例えばライフプランナーの視線。お客さまを見下ろす形にならないよう、お客さまの画面を上に設置することで気持ちよく会話ができるようにした。また、やり取りの際はまずお客さまにオンラインルームに入室してもらい、ノックをして入る機能も組み込んだ。そうした気遣いが、人生の今後を考えるライフプランニングというサービスには不可欠だと考えたのだ。

“存在を忘れるデザイン”、その原点

ここまで話を聞いて、マシューさんの口から時々出てくる“存在を忘れるデザイン”という発想の根源が知りたくなった。尋ねると、それは留学中に発売された1台のスマートフォンがきっかけだという。のちのデザイナー人生の理念をかたちづくる、とても印象的な経験だったらしい。

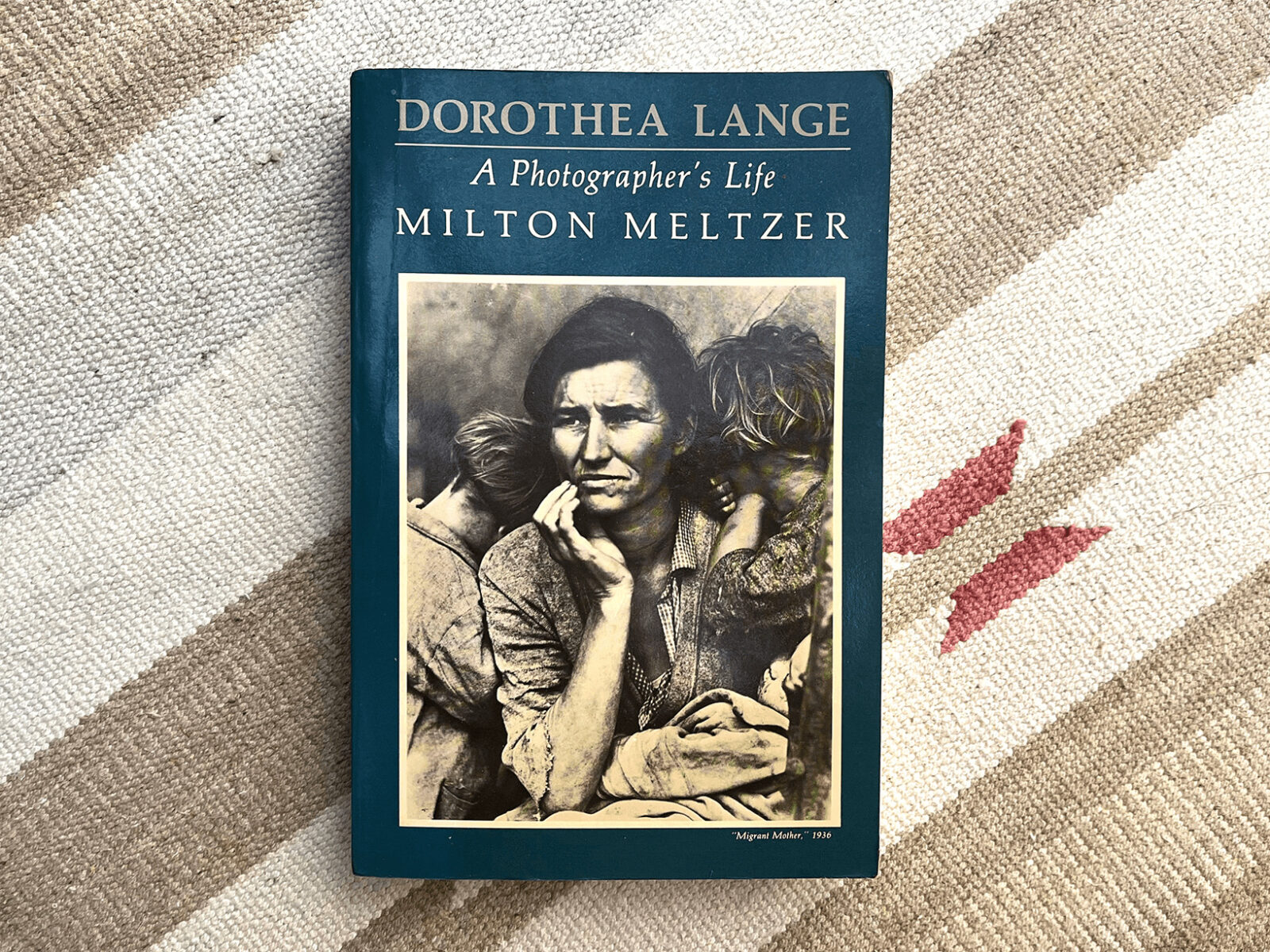

「初めて初号機を触って、衝撃を受けました。私はそれまで取扱説明書を作るにあたり、わかりやすいものを作ろうと頑張ってきた。でも、追求してきたわかりやすさ以上のものがそのスマートフォンにはあったんです。これからはユーザーがやりたいことに専念できるよう、デザインの力で商品やサービスに自然と接する工夫ができたら、と思いました。ひいては商品やサービスの存在すらも消していくべきだとも考えるようになりました。さらに大恐慌時代、多くの市民の写真を世に広めた写真家のドロシア・ラングの言葉にも影響を受けました。『カメラという道具は、カメラを意識させずに世界を見せてくれる』。実際に彼女の写真を見ると、被写体を捉えるカメラと、それを構えるカメラマンの存在が完全に消えていると感じました。そういった、使う人たちが存在を忘れてしまうようなプロダクトやサービスを作りたい。デザイナーになった今も、変わらず持ち続けている理念です」

そんな思いを携えながらクリエイティブセンターで働くマシューさん。途中からデザイナーになるというオンリーワンなキャリアを築いた今、ソニーという職場をどのように感じているのだろう。

「『アートは課題を提示するもので、デザインは課題を解決するもの』という言葉がありますが、実際に私たちは日々デザインの課題と向き合っています。そんなとき、同僚のデザイナーの異なったアプローチと触れ合うのがとても新鮮で、刺激になっています。国の文化の違いにもよると思いますが、どのデザイナーも個性に溢れている。だからみんなでどんな課題にも立ち向かえると思うんです。そして、常にチャレンジを続けていますよね。私も、デザインスクール時代の同級生に『ソニーって世界では珍しくなんでも作れる会社だよね』と言われて改めて気づいたんです。プロユースのカメラ、スマートフォンなどのエレクトロニクスに留まらず、エンタテインメント、金融などの事業領域に活動の幅を広げてる企業はそう多くないと思います。私もまさか業界トップクラスのシネマカメラの開発に携われるとは全く思ってなかったですし(笑)」

優しい物腰しのマシューさんだけれど、チャレンジ精神の火はふつふつと燃えているように思う。そもそも日本で働くという選択をしたときから、その姿勢はブレていない。

「あの頃は、刺激と挑戦が欲しかったんですよね。まずアメリカ人として日本の企業で働くというのがひとつの挑戦でしたから。それに、デザインスクールにいったのも40歳でしたし、そこでまた挑戦です。そういったチャレンジを支えてくれるのが、ソニーの強さだと思います」

カメラもアプリも存在を忘れるほうがいい。一方私生活はというと、三浦海岸の近くで海や自然に囲まれながら、実感たっぷりの暮らしを送っているという。

「私生活では見えるものを色々作ってます(笑)。手を動かすのは好きなので、ウッドデッキだけど実はウインドサーフィンのボード用の物置きになっていたり、一見テーブルだけど形が変わってベンチが出てきたり。休みの日は家族で近くの海まで波に乗りにいきます。日本海側に冬型の低気圧がくると、強い西風が出るんです。そういう日はいい波が出るので海に行きますね。もちろん、仕事はサボってないですよ?(笑)」

プロフィール

マシュー・フォレスト

1967年生まれ。1996年にソニー入社。1999年に正社員となり、製品の取扱説明書の制作を担当する。2006年にアメリカ留学。デザインスクールへ通い学位を取得。2009年にクリエイティブセンターへ異動。2014年、「スマートテニスセンサー」がグッドデザイン賞を受賞。デジタルシネマカメラVENICE、Xperiaスマートフォン用動画撮影専用機能「Cinema Pro」、ソニー生命のリモートコンサルティングシステム「サーフリモート」などを手掛ける。趣味はウインドサーフィンと日曜大工。

関連記事

PROMOTION

こんな仕事があったのか!/Sony編 Vol.4

No.04: CMFアートディレクター リッケ・ゲルツェン・コンスタインさん

2023年1月30日

PROMOTION

こんな仕事があったのか!/Sony編 Vol.3

No.03: UIデザイナー 須木康之さん

2022年12月23日

PROMOTION

こんな仕事があったのか!/Sony編 Vol.2

No.02: コミュニケーションデザイナー 参木玲子さん

2022年11月30日

PROMOTION

こんな仕事があったのか!/Sony編 Vol.1

No.01: シニアアートディレクター 矢代昇吾さん

2022年10月31日

ピックアップ

PROMOTION

〈バーバリー〉のアウターに息づく、クラシカルな気品と軽やかさ。

BURBERRY

2024年11月12日

PROMOTION

ホリデーシーズンを「大人レゴ」で組み立てよう。

レゴジャパン

2024年11月22日

PROMOTION

レザーグッズとふたりのメモリー。

GANZO

2024年12月9日

PROMOTION

〈バレンシアガ〉と〈アンダーアーマー〉、増幅するイマジネーション。

BALENCIAGA

2024年11月12日

PROMOTION

「Meta Connect 2024」で、Meta Quest 3Sを体験してきた!

2024年11月22日

PROMOTION

うん。確かにこれは着やすい〈TATRAS〉だ。

TATRAS

2024年11月12日

PROMOTION

タフさを兼ね備え、現代に蘇る〈ティソ〉の名品。

TISSOT

2024年12月6日

PROMOTION

人生を生き抜くヒントがある。北村一輝が選ぶ、”映画のおまかせ”。

TVer

2024年11月11日

PROMOTION

メキシコのアボカドは僕らのアミーゴ!

2024年12月2日

PROMOTION

この冬は〈BTMK〉で、殻を破るブラックコーデ。

BTMK

2024年11月26日

PROMOTION

〈adidas Originals〉とシティボーイの肖像。#9

高橋 元(26)_ビートメイカー&ラッパー

2024年11月30日

PROMOTION

〈ハミルトン〉と映画のもっと深い話。

HAMILTON

2024年11月15日

PROMOTION

〈ティンバーランド〉の新作ブーツで、エスプレッソな冬のはじまり。

Timberland

2024年11月8日

PROMOTION

胸躍るレトロフューチャーなデートを、〈DAMD〉の車と、横浜で。

DAIHATSU TAFT ROCKY

2024年12月9日

PROMOTION

〈ハミルトン〉はハリウッド映画を支える”縁の下の力持ち”!?

第13回「ハミルトン ビハインド・ザ・カメラ・アワード」が開催

2024年12月5日