TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム

【#2】「BEEK」

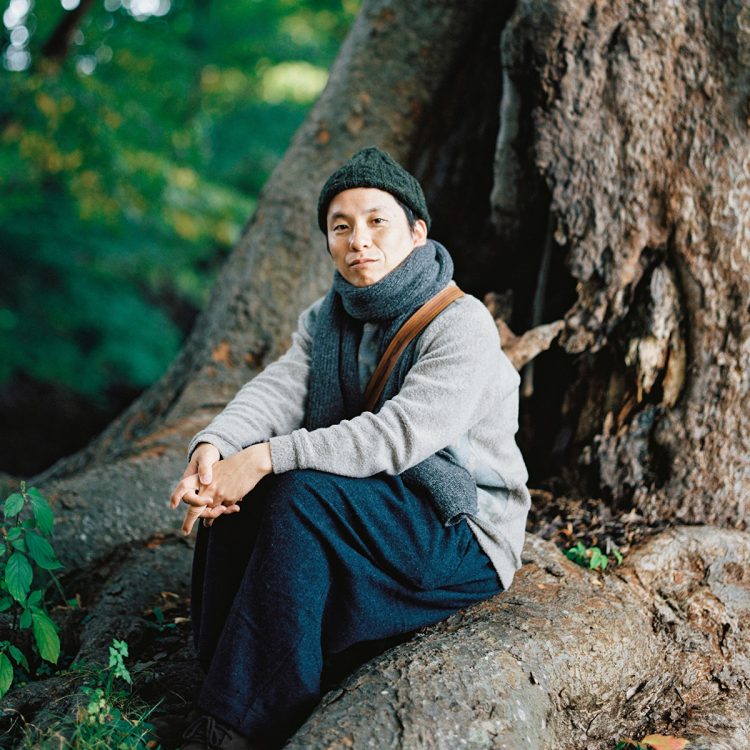

執筆:土屋誠

2025年9月19日

山梨にUターンした僕は、2013年10月にBEEKというローカルフリーマガジンを発刊した。2017年までにIssue01から06まで、しごと、本、WEEKEND、発酵、写真、じいちゃんばあちゃんなどあらゆる角度で山梨の人や暮らしを掘り下げた。編集、デザイン、撮影、執筆、広報、配布まで一人で行うという、今考えると何故できたのかわからないほど気合が入っている。

発刊してまもなく、世の中には「移住」「Uターン・Iターン」という言葉が雑誌でも多く見られるようになり、2014年には「地方創生」なんて地方活性化を目指す取り組みまで国で始まった。

この頃から全国各地で地を伝えるフリーペーパーが世を賑わすことになり、田舎はローカルと横文字に変換されていった。「のんびり」(秋田)、「ミチカケ」(益子)、「あおあお」(徳島)、「雲のうえ」(北九州・こちらはまだ継続発刊中!すごい!)などなど。こういった自治体発刊以外にも個人制作のものから、お店、メディアなどからもさまざまなフリーペーパーが発刊された黄金期ではないだろうか。

BEEKは図らずともそのフリーペーパーブームに乗り、山梨のみならず他地域や海外(台湾)からも問い合わせがあり、沖縄から東北まで、全国約30地域で配布してもらえたと思う。

BEEKというメディアを持ったことで、イベントの企画やお店を編集しての出店、別の地域との交流、そして山梨の多くの人との出会いが生まれた。

そもそも人と会って話をするのは苦手な方だったけれど、人に会わないと作れない、伝わらないのがフリーマガジンというSNS全盛の今からしたらオールドスクールな紙媒体メディア。

山梨のほぼすべての市町村にまわり、BEEKを置いてもらう、または取材させてもらうというコミュニケーションが、今の僕の全ての活動の礎になっている。

山梨のことを少しでも知りたいと思って作っていたこともあり、自分が「変わった!」という印象的なエピソードがある。

Issue04は発酵の特集。味噌、醤油、お酢、納豆、ワイン、パンなどを作る人たちを取材した。その号を出した数ヶ月後には、家の調味料が全部やまなしの調味料に変わっていた。そして知り合ったワインの作り手から直接ワインを買うようになっていた。

僕みたいな食に鈍感な人でも、知ることで選択するものが自然と変わっていくんだということを、家の調味料が変わっていたことで気付いた。

これは「知る」と「知らない」の差、さらにいえば暮らしている地域に興味を持って深くdigれるかどうかの差なんだということを、なんとなく頭ではわかっていたけれど、自分の暮らしの中で実感した。

伝えるって超大切!

メディアを作ることで、伝え方、伝わり方も超大事ってことが感覚的にわかったことは大きい。

Uターンした頃は山梨の仕事が2、3割だったけれど、BEEKを作って4、5年経つ頃には山梨の仕事が8割、9割まで増えていた。

BEEKを作ることで出ていったお金は数百万円あるけれど、BEEKはお金じゃない対価をたくさん生み出してくれた。箭内さんが風とロックを作る時に言っていた「0円(タダ)より熱いものはない!」という言葉を真に受けた甲斐があったというものだ。

そしてBEEK発刊から10年がすぎ、僕は小さな一人出版社を作った。

(つづく)

インフォメーション

土屋 誠

つちや・まこと(本屋YOMU店主)|1979年生まれ、編集者&アートディレクター。やまなしの人や暮らしを伝えるをテーマに山梨県で伝える仕事をしています。2024年にひとり出版社のMOKUHON PRESSを立ち上げ、2025年には新刊書店のYOMUをオープン。

MOKUHON PRESS

https://mokuhonpress.stores.jp