カルチャー

ゆらぐ“人間らしさ”。Atelier HOKOが行う、AI時代の静かなオブサベーションとは。

シンガポールのリサーチラボ、Atelier HOKOにインタビュー。

photo: Hiroshi Nakamura

translation: Tsukasa Tanimoto

text: Miu Nakamura

2025年9月30日

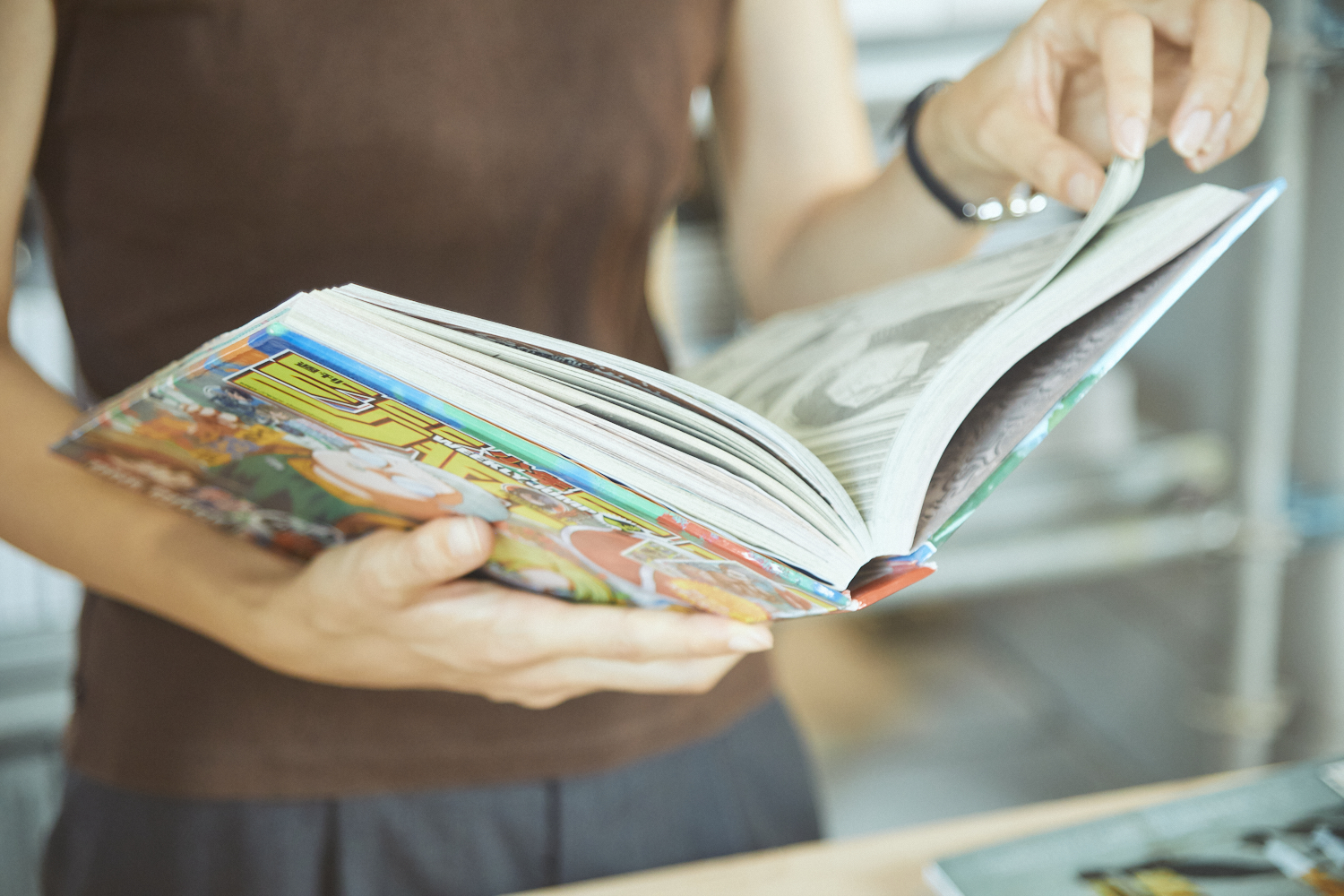

友達の家を訪れたとき偶然手にした『Book』という冊子。本についての本? と気になり中を覗いてみると、そこには「本を開いたときのカーブの種類」から「本を読むときの親指の使い方」、「本を読んでいるときの顔の盛れ具合」に至るまで、とにかく“本とそれを読む人との関係性”が事細かに書かれている。本についてとなると内容や装丁といったことを気にしがちだった自分にとって、「本を読むこと」をコミュニケーションの一種として捉えたような視点にとにかく驚いた。

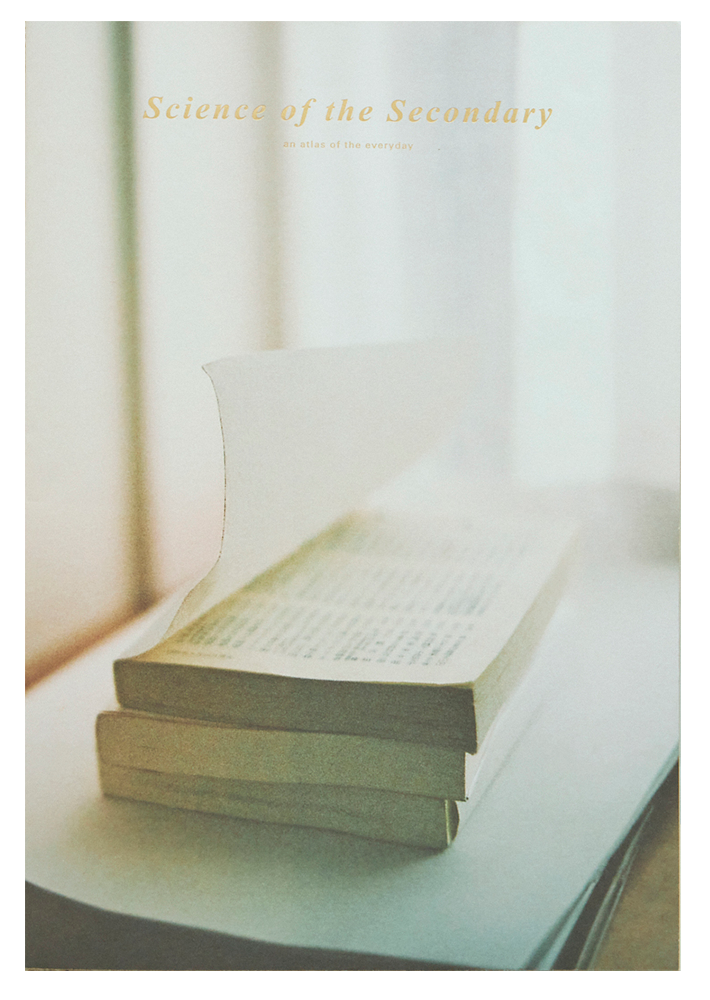

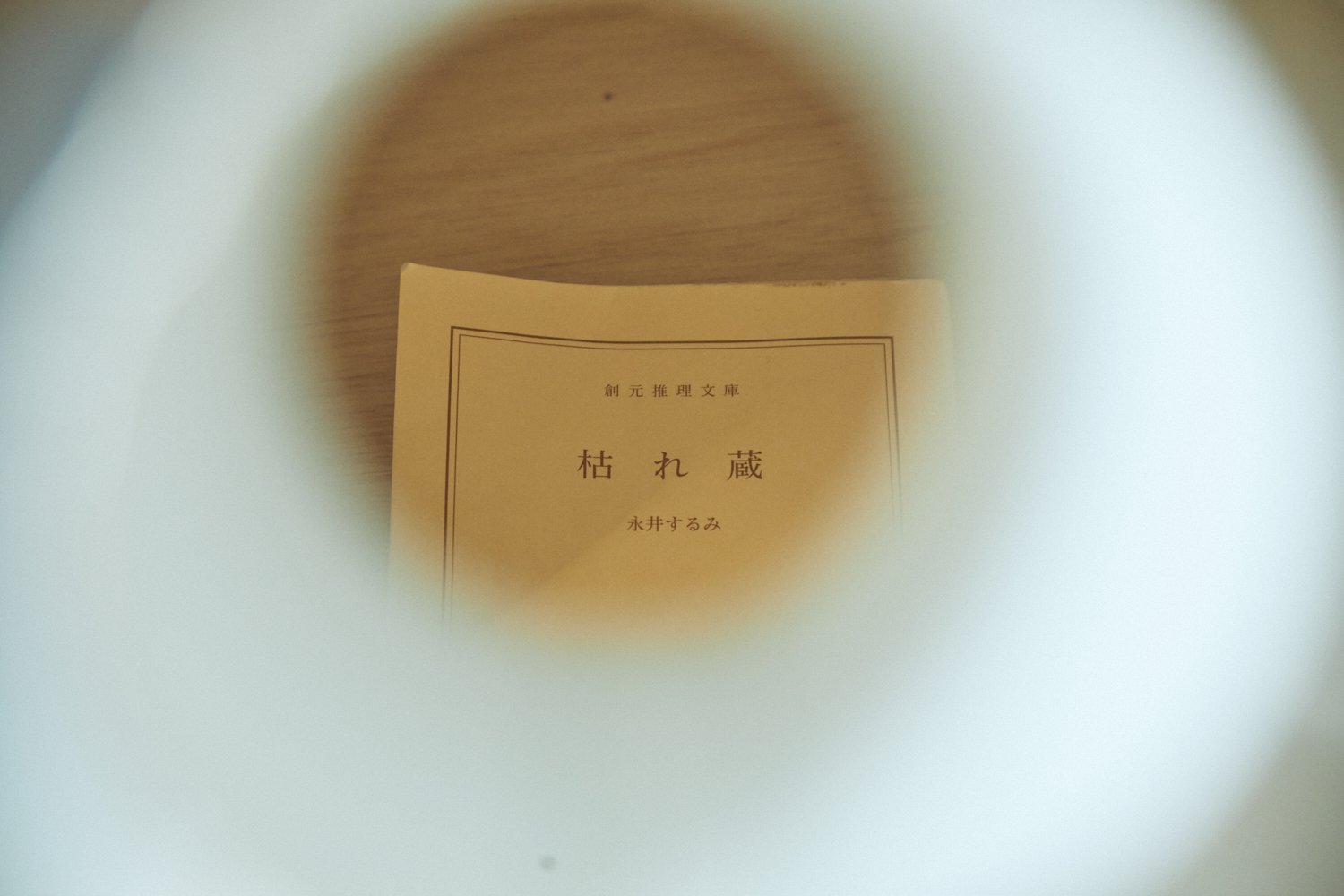

この本を作ったのは、Alvin HoさんとClara Kohさんの2人による、シンガポールのインディペンデントリサーチラボ、Atelier HOKO。『Book』は、現在全16冊ある彼らの本のシリーズ「Science of the Scondary(取るに足らない科学)」の一冊だ。毎回「りんご」「ソックス」「床」「カップ」など、日常生活にある物の中から一つをテーマとして取り上げ、彼らの鋭い観察眼によって晶出した「人と物との関係性」 をまとめている。この「人と物との関係性」というのは、たとえば本を読むときに、その本の状態によって読む人の振る舞いや動作が変わる、人と物の間に発生するコミュニケーションのこと。早さや正確さを求められがちな現代社会において、こういう視点は置き去りにされがちだけど、Atelier HOKOの2人に話を伺うと、情報を摂取することで刺激欲を満たしていた日々ががらっと変化しそうなヒントが散りばめられていた。ということで、『Book』の世界を実際に体験できた展示「Book?」での展示を参考に、2人の観察眼を深掘りしてみることに。

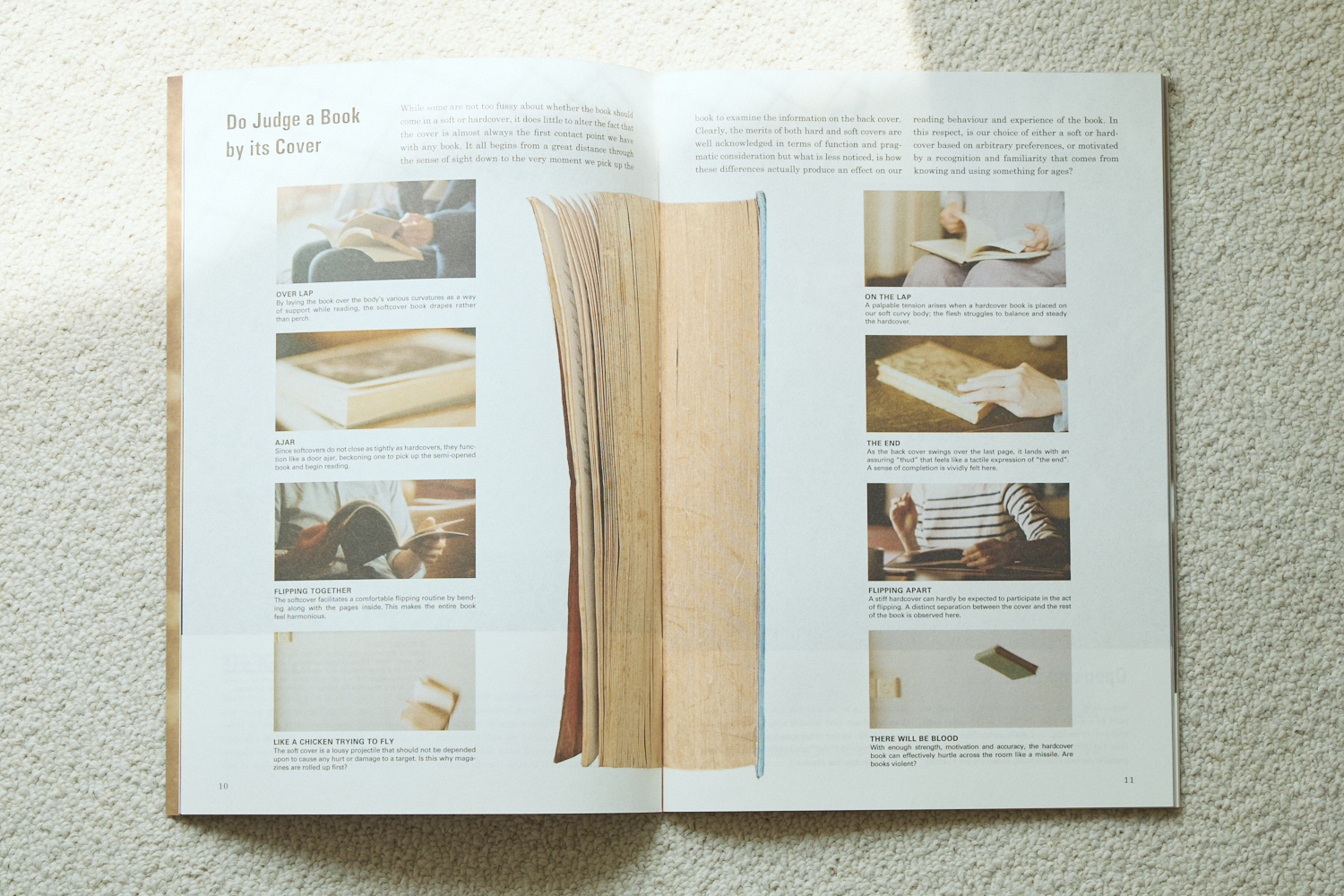

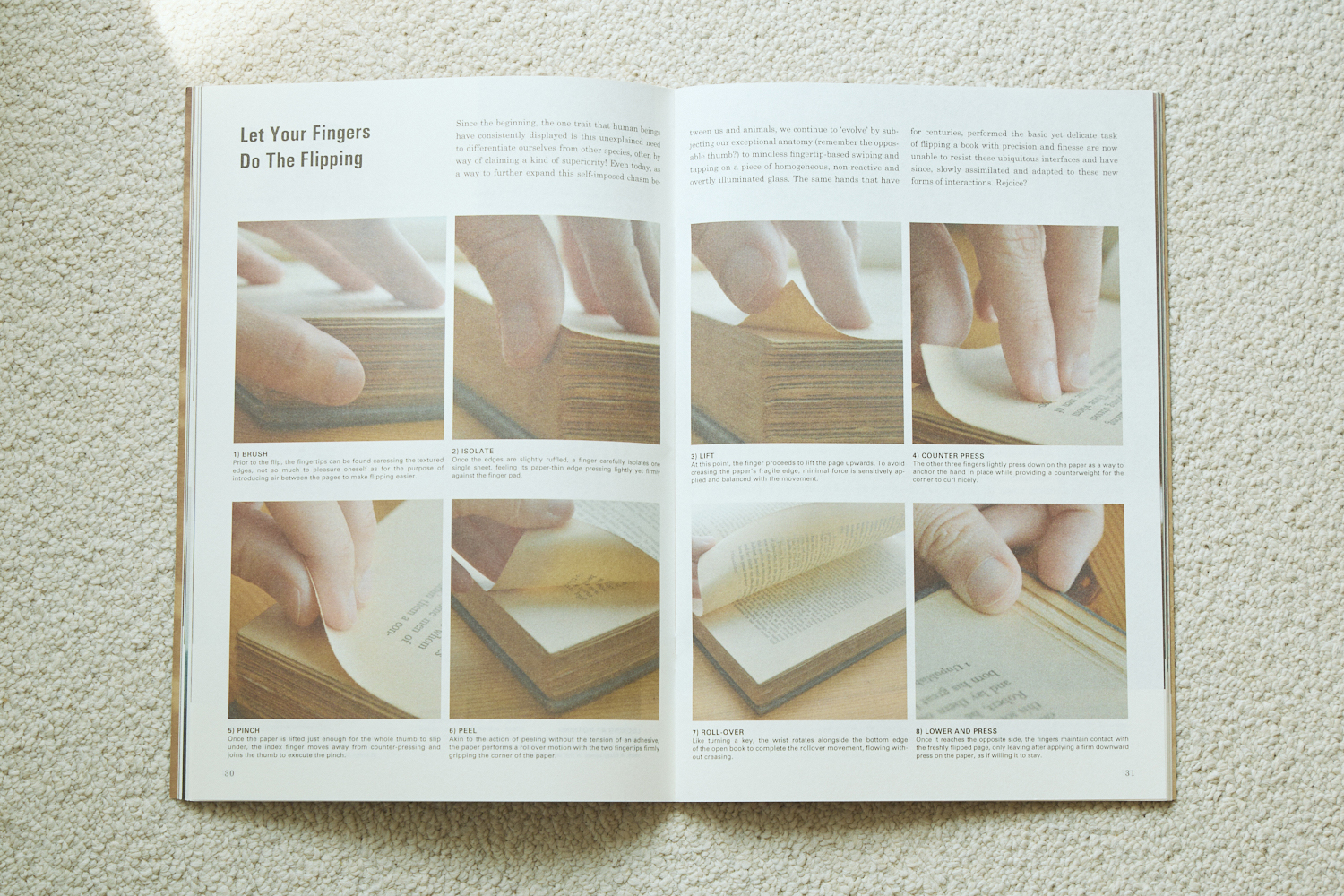

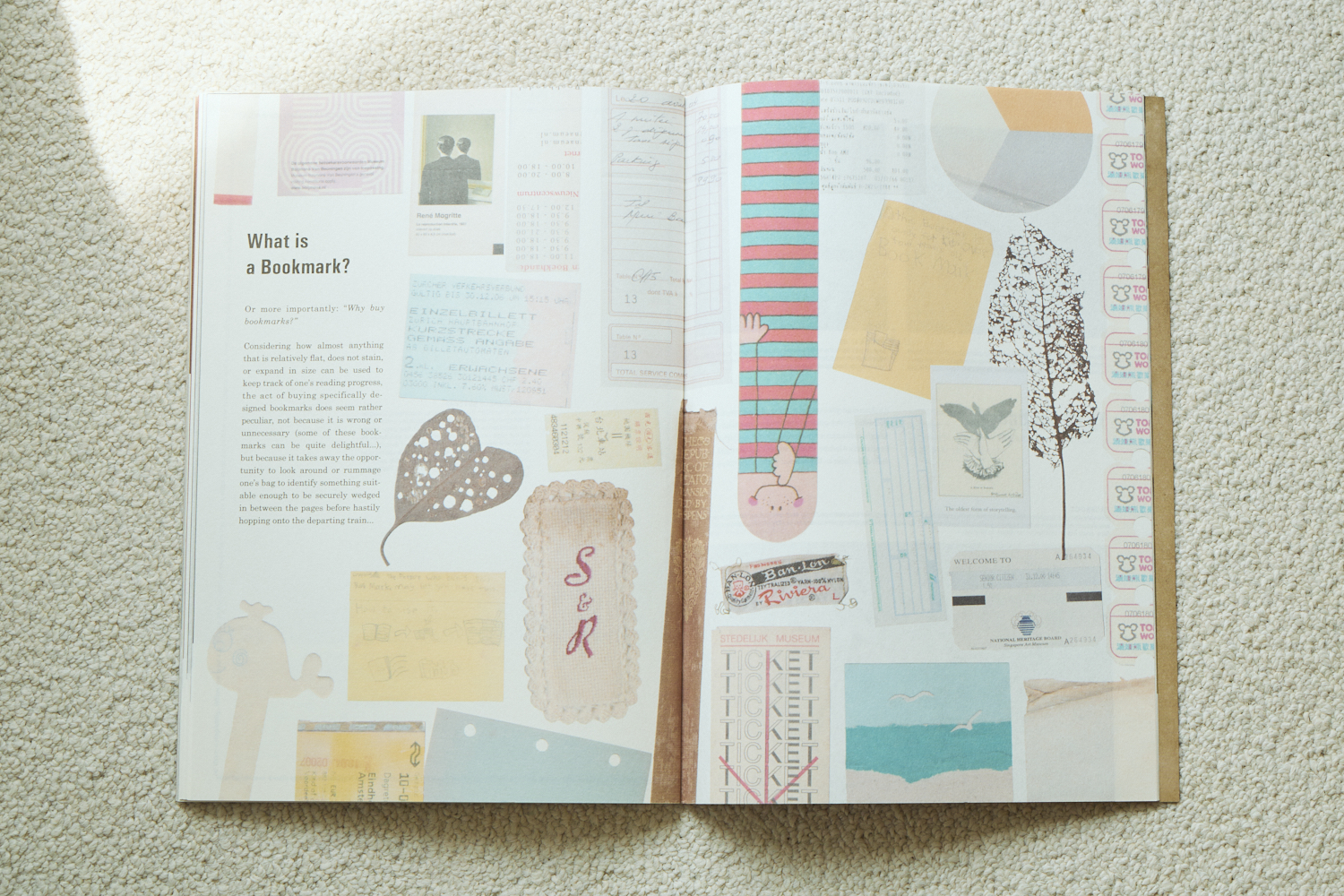

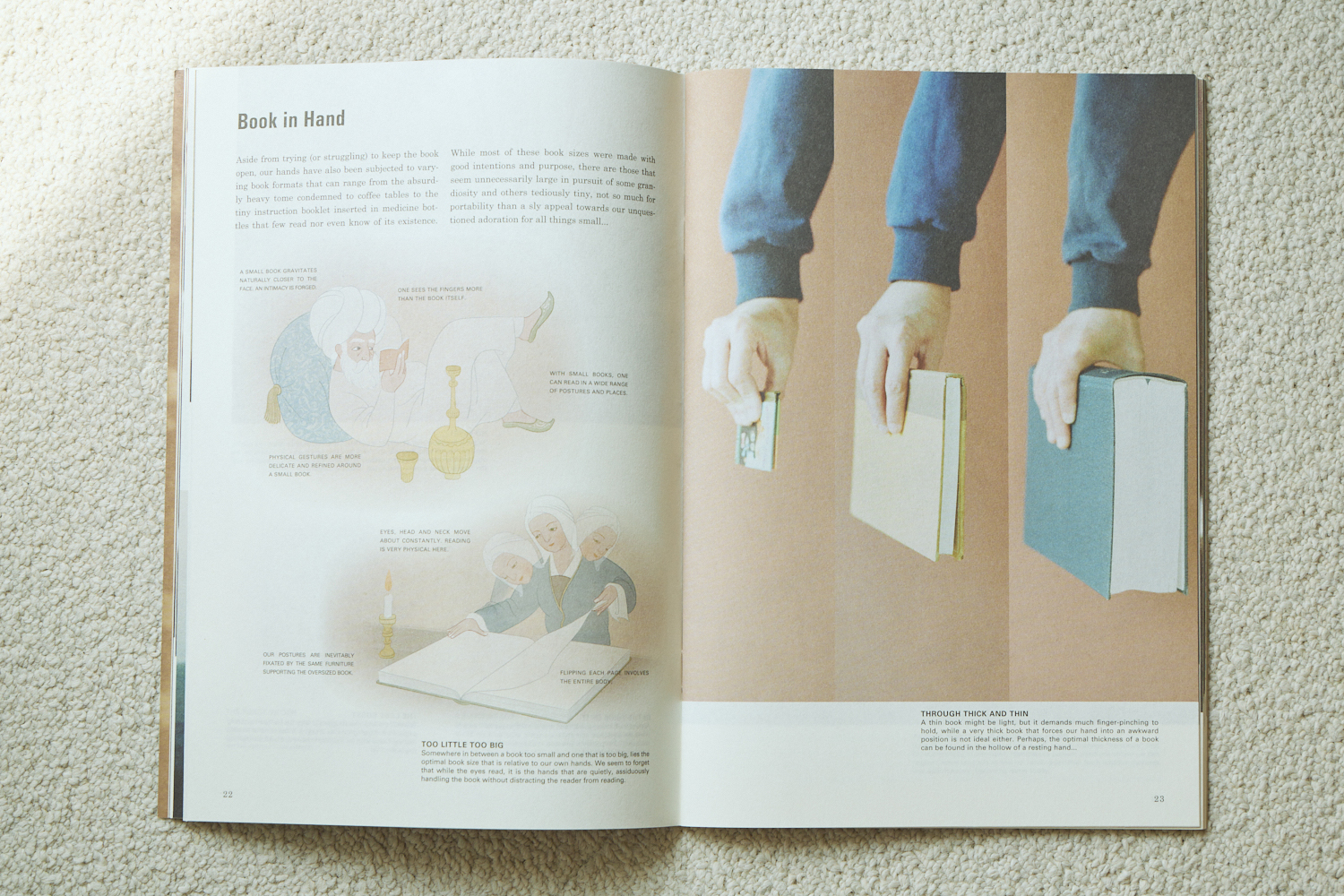

↓実際の中身はこんな感じ。

ハードカバーとソフトカバーについて。そもそも、本から得る最初の情報だから、タイトルやポップはもとより、触感や大きさは大きく印象を左右する。

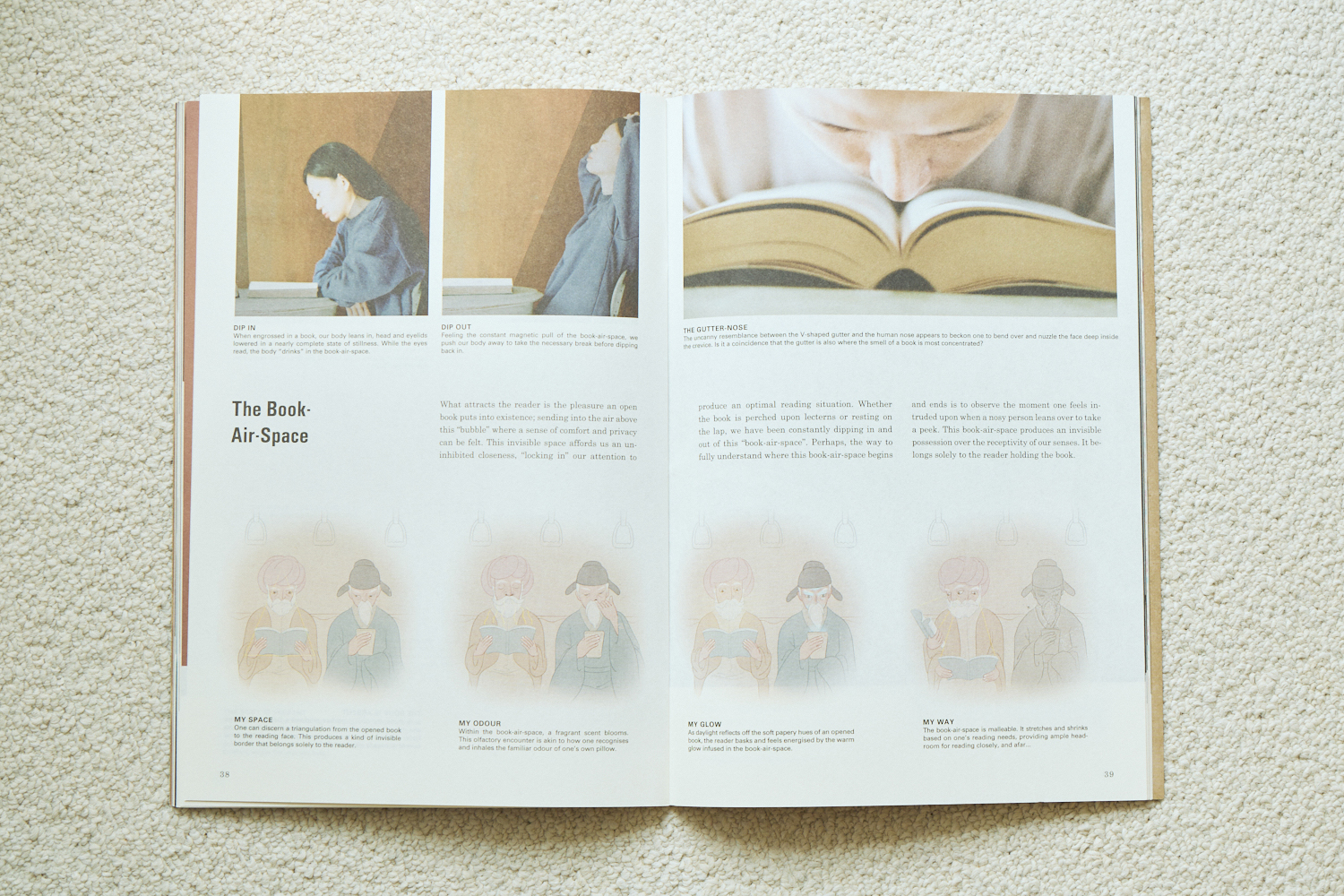

本と人との空間を、彼らは“Bubble”と表現する。自分たちだけのこの上ないプライベートな空間だけど、邪魔が入るときは泡が弾けるようにあっという間なのだ。

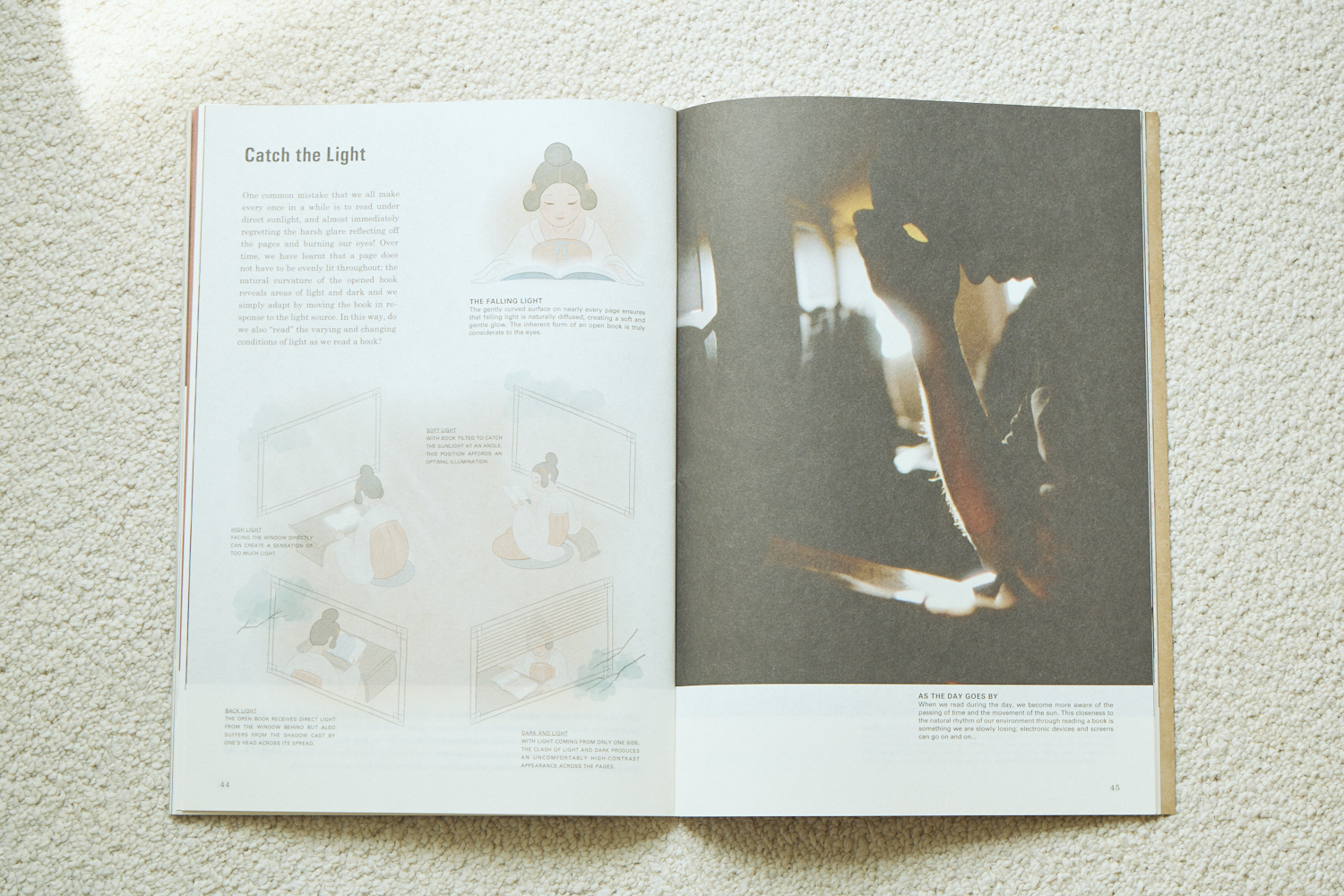

本に反射した光で目がやられたり、ライトによって本の角度を変えたり。本を読む上で気に留めていなかったけど重要な、「光」について考えてみる。

本を読むにあたり、私たちは多様な親指の使い方を自然と会得してきた。実はこの動きが人の進化を象徴する重要なもので、指先使いについて考えることは文明までもを考えるということに繋がるのかも?

伝票からチケット、本に挟みっぱなしだった押し葉から布切れまで。「本のしおり」とはそもそもなんだろう、というのを考察したページ。

本のサイズにもさまざまなものがあるが、例えば小さいサイズのものにも持ち運びやすさを求めた実用的なものと、小さいものにときめいてしまう人の性を狙ったものがあって……。

「Book?」について

日常の中で物理的な本の存在感が薄れつつある今、私たちは何を失っているのでしょうか。物の手触りや質感、空間への感覚、淡い色合いや微妙な色調の違いに気づく力──そうした感性が、少しずつ鈍くなっているのかもしれません。あるいは、一定の手のかたちを長時間保つことができなくなったのかもしれません。その時間の長さを決めているのは退屈さではなく、本という物質との穏やかな相互作用なのではないでしょうか。(Atelier HOKO展示「Book?」冒頭より)

オーディオブックや電子書籍など、多様な読書形態が台頭する一方で、多様なはずの読書中の動作の大体が画面を指でスクロールする動きになっていっていることもあり、私たちは少しずつ「人間らしさ」を失っているのかもしれない、と思うことがある。この展示は「本」という存在をテーマに、読書にまつわる振る舞いや動作に目を向け、読むという行為の本質を見直すもの。来場者は展示品に触れたり、匂いを嗅いだり(?)、音を聴いたりしながら(!?)、「人と本との関係性」についてを探っていく。展示の様子を参考にしつつ、インタビューを読んでみて。

シンガポールで開催された「Singapore Design Week」を皮切りに、今年のゴールデンウィークに開催された「TOKIO ART BOOK FAIR」や、亀有の「SKAC (SKWAT KAMEARI ART CENTRE)」での展示を経て、9月にはソウルのアートブックフェスティバル「Book Book Festival」にも巡回した「Book?」。上述の『Book』を元に構成されていて、今後はバンコクや福岡でも開催予定。

日常へのクリティックな眼差し

ーーまずは、お二人の経歴を教えてください。

Alvin 私たちはシンガポールでプロダクトデザインとインダストリアルデザインを学んでいた頃に出会いました。1999年のことです。その後オランダに渡り、コンテクスチュアルデザインの修士課程を修了しました。基本的には私たちのバックグラウンドはデザインですが、卒業後はいわゆる「デザイン」というより、リサーチやアート寄りのものへの関心が強まっていき、本のシリーズ『Science of the Secondary』の制作や展示の開催など、現在のような形になりました。

ーーいわゆる「デザイン」ではなく、リサーチを活動のベースとしたのはなぜですか?

Clara リサーチを「コミュニケーションの体験」として伝えたいと思ったんです。私たちはこの世に新しいテーブルや椅子、ランプをもう一つ増やすことに、もともと魅力をあまり感じられなくて。だからこそ、まずは自分たちの身の回りにあるものをよく見ることから始めたんです。日常を見つめることは、ある意味で私たち自身の環境へのリアクションでもあります。

Alvin シンガポールには強いクラフト産業があるわけでもないし、モノづくりそのものが難しい。もし家具のデザインをしたいとなれば、大きな企業に入るしかありません。私たちの関心がそこではないということもあり、人間を観察したり、日常のささいな状況に注目することが自然と多くなっていきました。

ーーリサーチはどのようなことをするのですか?

Alvin 私たちは科学に触発されながらも、よりアート的な手法が好きで、身体の様々な感覚を使ってリサーチを行うことが多いです。たとえば「本」というテーマであれば、毎日なにかしら本にまつわる行動を自分たちで実践します。本を逆さに読んだり、歩きながら読んだり。そうした行為を積み重ねて、「本にはどんな体験が伴うのか?」を身体を通して理解し、記録していきます。

Clara 私たちにとってのリサーチは、統計や事実に基づいた科学的なリサーチというより、もっと感覚的なもの。そして時には、まったく意味がなさそうに見えるような、ばかばかしいことも平気でやります。

ーーばかばかしいこと?

Alvin 「枕についてリサーチしたい」となった時に、「じゃあ床で寝てみよう」とか、「公園に枕を持っていってみよう」みたいな感じで、普通だったら人目を少し気にしてしまうことも、なんでも試します。私たちは基本的には僕と彼女の2人だけでやっているので、何をしても基本問題がない。そういう自由を確保できていること、そして誰かに答えを求められていない状況があるからこそ、毎日ばかばかしいことを自由に試して、それをすぐに問いへと変換できる環境が整っているんです。

ーー1冊の本が完成するまでに、どれくらいの時間がかかるのですか?

Alvin だいたいリサーチに6ヶ月かかり、その後、レイアウトやデザイン、撮影などに2〜3ヶ月。さらにその後、展示のことも考え始めますね。

Clara 展示やインスタレーション、映像作品など、本をどう発表するかも、毎回ひとつのプロジェクトとして考えています。本の完成後は、それにまつわるイベントも一緒に考える必要があります。でもこれらの前に必ず6ヶ月間ぐらいリサーチをする。その間は毎日欠かさず行います。分析をしたり、本を読んだり。いろいろですが、基本的にインターネット上にあるものは使わず、自分の身体と感覚を使って探ります。

ーーリサーチは1週間にどれくらい?

Clara 毎日欠かさず、ひたすらやります。観察は、私たちにとって本当に自然なことなんです。手を動かして、問いを立てて、分析して。気がつくと6ヶ月後にはノートやドローイングがたくさん溜まっている。そこから何をどう本に落とし込むかを決めていきます。インスピレーションを観察して見つけるというよりかは、行動の積み重ねですね。

ーーこれまでに作ってきた16冊の本のテーマはどれも毎日の生活の中に必ず存在するものですね。どのようにして決めているのですか?

Clara 『Science of the Secondary』の一冊目のテーマを考えていたときに、英語圏でよく言われる「A is for Apple」が思い浮かんで、「りんご」に決めました。よく見ますし、食べることもありますが、実は全然知らない存在。だから、そこを出発点にしてどうなるか探ってみようと思ったんです。

Alvin 一冊目以降は、ほとんどが前のテーマに対するリアクションとして決まっています。たとえば二冊目は、一冊目の終盤でカップの形状について少し触れたので、「じゃあ、次はカップにしよう」となりました。カップも日常的な存在ですが、テーマとテーマが感覚的に繋がっていくんです。そんなふうに、常に前のテーマに対するリアクションとして次のテーマが決まっていきます。

ーーお二人の日常に対する鋭い視点は、自然に身につけられたものなのですか?

Clara 自然に、だと思います(笑)。私たちは物事を批評的に見るのが好きなんです。本を読むときも、批評性の強いものを好んで読みます。ある作家が日常の物事を皮肉を込めながら鋭い批評をしているのを読むと、面白くてたまらない。たとえば、「なんで人間ってこんなに愚かなんだろう?」とか、「自動化されてるけど全然意味なくない?」とか。そうやって物事をクリティックに見ることが好きなんです。

ーー毎日生活の小さな出来事を自身の身体を使って探っていく。リサーチを終えるタイミングが難しそうです。

Clara 正直なところ、私たち自身でも、いつ完成したのか気づいていないことが多いのですが……(笑)。

Alvin たぶん、本当にフィーリングだと思います。たとえば今「ストロー」をテーマにリサーチしていて、ほとんど完成に近づいているのですが、毎日あれこれ試していく中で、ある時点で「もうやることはないな」と感じる瞬間が来るんです。もちろん続けようと思えばできますが、本の構成や編集を進めていく中で全体が固まってくると、「うん、もう十分だな」と感じるんです。

Clara 逆に終わったリサーチについてよく「さらにリサーチを進めないのか」と聞かれるですが、私たちはひとつのリサーチが終わるとあまり振り返らないんです。その時点で、すでに次のテーマのことを考えているので。たとえば今はストローのリサーチ中で、道端でパイプを見たら「ストローだ」と思うし、竹を見てもストローに見えてしまう。それくらい集中した状態になります。過去の作品のことはあまり意識しないようスイッチが入ってるのかも。でも、リンゴを見て「本に載せるべきだったな」と思うこともあります。もしかしたら、続編を作るかもしれませんね。

うちわを使ってページに触らずに、ページをめくってみる。

愚かさと戦う意識

ーー『Book?』はほぼ全ての展示品に触れることができる構成となっていました。本自体ではなく、「本を読む時ときの振る舞いや動作」を取り上げたのはなぜですか?

Clara 「振る舞いや動作」に注目したのは、それが私たちの核となるテーマだからです。本を通して生まれる動きに興味があり、むしろ本自体にはそこまで興味がないと言えるかもしれません。

Alvin 「本」や「ブックデザイン」や「ブックエキシビション」と聞くと、多くの人は美しい本や特別なデザインを想像すると思います。ただ、私たちのリサーチの対象はそこではないんです。「本がもたらす行動のデザイン」。つまり、本の形や構造によって、人がどう持ち、どう扱うのか。答えは一つではないので、実際に来場者に体験して手を動かして探ってもらいたいと思ったんです。

ーー展示品一つひとつに、来場者に問いかけるようなテキストがありました。普段の何気ない「本を読む」という行為に潜んだ、まだ自分が気が付いていなかった何かを探りたくなります。

Clara 来場者に「読まなければならない」と思わせないよう、テキストは極力少なくしました。それよりも、手を動かしてほしい。体験することを何より大事にしているので、触ったり、匂いをかいだり、持ち上げたりできるようにしています。読んだ人が、自分の中に問いを持ってくれるようにしたいと思い、シンプルで明快になるよう意識しました。答えを与えるよりも、問いを投げかけるほうが私たちらしいと思っています。

ーーお二人がリサーチした時点では、もっと複雑なものだったのですか?

Alvin 複雑でしたね。人の振る舞いや行動を言語で記述したり表現したりすること自体がとても難しい。それをすごくシンプルなテキストへと変換していくことが、私たちにとって最大の課題です。ものすごくエネルギーを吸われる作業ですが、とても大切な一手間です。本をつくるときは、だいたい僕が原稿を書いて、彼女が編集してくれるのですが、だいたい怒られます(笑)。

Clara だって、理解できないことが多くて(笑)。私が理解できないってことは、たぶん他の人も理解できないだろうなと。

Alvin 私は、頭に浮かんだことをそのまま書くタイプなので、それだと誰にも伝わらないですよね。だから彼女に「NO」と言ってもらうのが大事なんです。

Clara たいていはわかりづらいので、「ここはどういう意味?」「もっとはっきりして」と言いながら編集して詰めていきます。テキストや構成、写真などは全て自分たちでやっているのですが、表現しきれないこともたくさんあり、どのように伝えるかを探り続ける日々です。まあ、自分たちでやっているのはお金がないということもあるんですけどね(笑)。

ーー展示では、本をどう見るかだけでなく、嗅覚や聴覚など、他の感覚にも触れていて、「読む」というシンプルな行為に対する新しい考え方をもたらしてくれました。お二人自身への変化はありましたか?

Clara 終わった時点ですでに次のリサーチを始めているので、すでに関心が別のことへ移っていて、変化といえばあまりないかもしれないです。でも、リサーチ方法は変わらず、体のあらゆる感覚を使って観察を続けています。

ーーその中でも特に意識している感覚ってあるんですか?

Clara できるだけ全ての感覚を研ぎ澄ませるよう意識していますが、実は視覚って一番退屈だなって思っていて。だから、どんなテーマでも視覚以外の感覚を通して観るように心がけています。

Alvin 中でも嗅覚は大きいですね。もちろんテーマによって変わりますが、例えば「窓」だったら、一見視覚的なものに思えるけど、実はそうでもない。窓が開いたときに入ってくる風の匂いとか、肌で感じる風の動きとか。そこでは嗅覚や触覚が重要なんです。だから特定の感覚に絞るというよりは、基本的には身体全体で感じるようにしています。コーヒーやお茶を飲むときでも、味覚だけではなく、「どんな姿勢で座っているか」みたいな身体感覚もすごく大切ですよね。

ーーお二人はシンガポールでデザインを教えていると聞きました。そこでもお二人の感覚的なリサーチの手法を教えているのですか?

Alvin そうですね、リサーチやアイデアの生み出し方を教えています。実は私たち、絵を描くのが苦手なんです(笑)。技術やスキルよりも、コンセプトやリサーチ、プロジェクトへのアプローチ、そしてどこをどう変えるかという批評的な思考を重視しています。

ーー通常のプロジェクトとは違った気づきがありそうです。

Alvin ちょうど先週、学生たちと話していて気づいたのですが、今の学生ってもう図書館に行かないみたいです。日本でもそうかもしれませんが、何かを調べるってなったら、とにかくすべてスマホで済ませてしまう。本を読む必要がなくなってきているんです。だから学生には、「図書館や本屋にはアルゴリズムが存在しないから、ぜひ行ってみて」と伝えています。今の学生にとって一番の課題は、デザイナーやアーティストになる方法を学ぶことだけでなく、「愚かにならない方法を学ぶこと」だと思っています。

Clara 社会には人を愚かにする仕組みがたくさんあって、SNSなどの影響で注意力がどんどん削られていく。みんなが気づかぬうちに、間違ったことに時間を使い、愚かになっている。私たち教師としては、学生に「愚かさと戦う意識」を持たせることがとても重要だと思っています。絵の描き方やアイデアの出し方よりも、情報に振り回されずにいられる人間になる方法を教えたい。愚かになればなるほど、人間らしさから遠ざかってしまうと思っています。

ーースマートフォンは、現代人にとって最も身近で生活に不可欠と言っても過言ではないツールですね。でも一歩その中へ入れば、アルゴリズムで計算された情報に気づかないうちに翻弄されています。

Alvin 「自分で見つけた」っていう感覚を大事にするために、まったく意味がなさそうなこともやって、身体で理解する。そういうことをして初めて、オーセンティックなものになる。ネット検索やAIでは絶対に見つからない何かがそこにあるはずです。

Clara 展示でも本でも、読者がそのテーマについてもっと深く考えたり、問いを持ったりしてくれることが大事なんです。読者の多くは、私たちの本を読むと「スローダウンした感覚になる」と言ってくれます。最初から意図していたわけではないですが、とても良いことだと思っています。

ーー自分で立てた問いへの答えを、ゆっくり咀嚼しながら見つけていく。そもそも、そんなに急いで答えを見つける必要ってないのかもしれませんね。

Clara 私たちがやっているのは、商業的ではない、とてもパーソナルなプロジェクト。だから「何かを売らなければならない」という考え方はありません。そういう意味で、その純粋さを保つことが重要なのかもしれません。伝えたいアイデアがあり、それを読んでもらうことで少しでも考えたり、問いを持ったりしてもらえたら嬉しいと思っています。

ーー最後に、今後の予定やこれからやってみたいことがあれば、ぜひ教えてください。

Alvin 日本で2箇所とソウルでも『Book?』を展示しましたが、この後もタイや福岡で展示予定です。それから、今ちょうど進めているのが「ストロー」をテーマにした『Science of the Secondary』。その次のテーマ「枕」も進行中です。私たちはいつも、一冊の本をじっくり作って、その過程で何かが起きたら展示に発展する、という流れなんです。あまり先のことまで細かく決め込まずに、一つのテーマに集中して、そこから何が生まれるかをみていく。スケジュールをかっちり決めて進めるタイプではないのですが、近いうちにみなさんにお見せしたいです。とにかく、活動を続けていければなって思っています。

インフォメーション

Atelier HOKO

あとりえ・ほこ|2002年にAlvin HoとClara Kohによって設立された、シンガポールのインディペンデントリサーチラボ。日常の現象や、人やもの、空間の間に広がりつつある乖離を研究対象とする。現在全16種ある雑誌「Science of the Secondary」は、渋谷区にある書店『ユトレヒト』などで手に取ることができる。日本語訳付きのものもあるみたいだから、ぜひチェックしてみて。

Instagram

https://www.instagram.com/atelierhoko/

Official Website

https://atelierhoko.com/