カルチャー

養老孟司さんの昆虫観察記は驚くほどエキサイティングだった。【後編】

2021年6月3日

text: Takeshi Yoro

edit: Keisuke Kagiwada

illustration: Kanta Yokoyama

2020年6月879号初出

甲虫標本の作り方と見方

文・養老孟司

虫を見ていて、よくあることは、奇妙な構造を見つけることである。

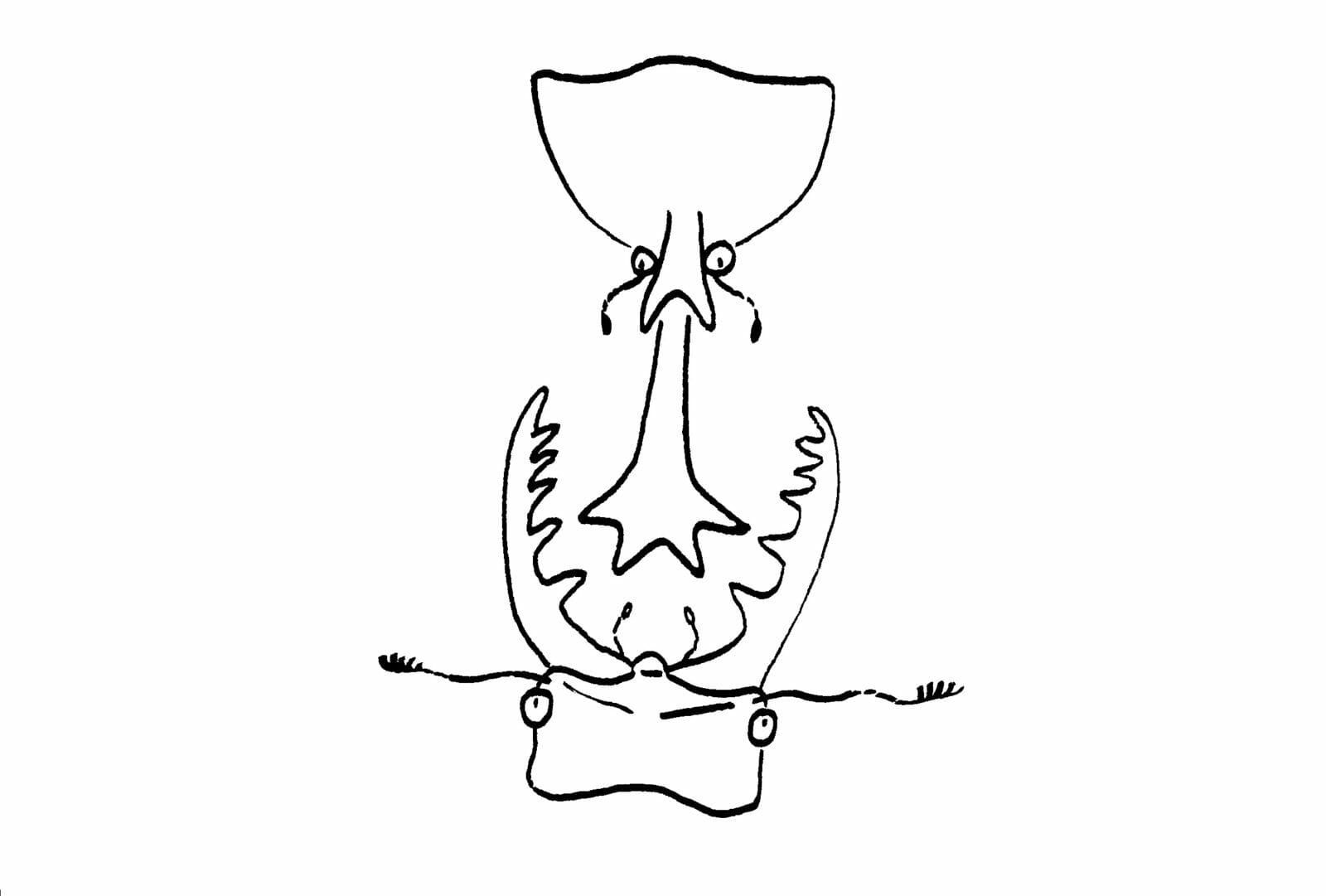

カブトムシの角とか、クワガタの顎みたいな存在である。目立つけれども、いったいなにをするものなのか、それがわからない。構造は見えるが、機能がわからない。医学ではこの問題はそれぞれ解剖学と生理学に分けられている。解剖学は構造を扱い、生理学は機能を扱う。構造から機能は推察できるか。できる場合もあれば、できない場合もある。カブトムシの角なら、目立つから、気が付く。それなら目立たせるためではないかというのが、素直な解釈であろう。機能ではこのように角自体ではないもの、他者との関係性が問題になる。構造はそれ自体だが、機能はその構造と他者との関係性である。上に「立体的」と述べたが、それはこの意味を含んでいる。

こうした関係性の問題はあんがい気付かれにくい。胸骨の後ろには胸腺がある。子どもや動物の幼仔では目立つが、成人では脂肪化しており、私が学生だった頃には、その機能ははっきりしていなかった。その後免疫学が進んで、胸腺の機能が明瞭になった。つまり胸腺の機能は、免疫という枠組みが定まらないと定められない。胃の機能は食物の摂取や消化という枠組みがないと理解できない。胃液の酸度が高いことは外来の細菌に対する防御であることは、食物摂取の様式を考えないとわからない。これも私が学生の頃はもっぱら消化という視点から考えられていた。唾液中の多糖類やタンパク分解酵素(ネズミ)の存在は、いまでも消化という視点だけから見られることが多い。おそらくそうではなくて、高分子のままでは「味が感じられない」ということが重要なのだろうと思う。こうして機能は枠組みをズラせば、生まれたり消えたりする。

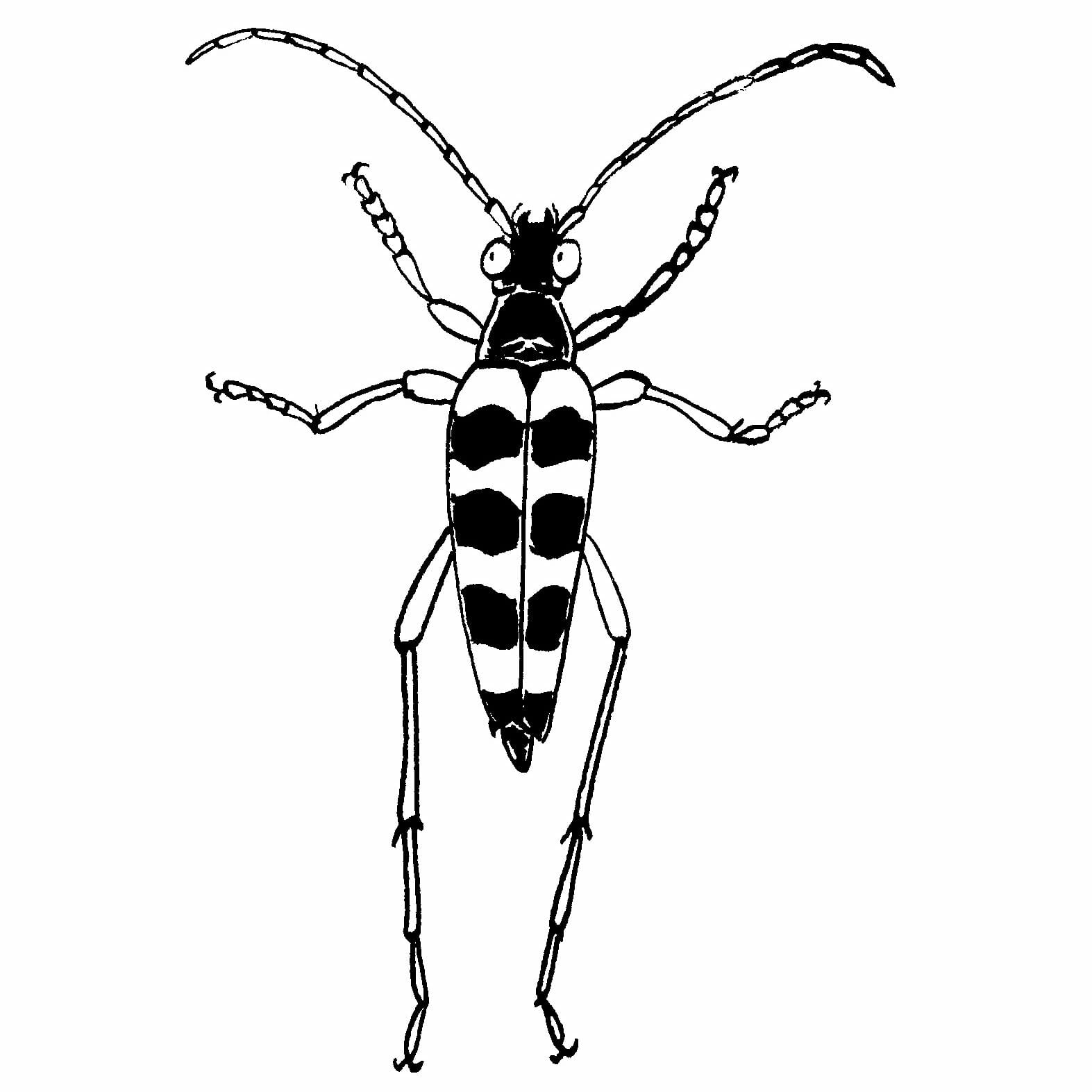

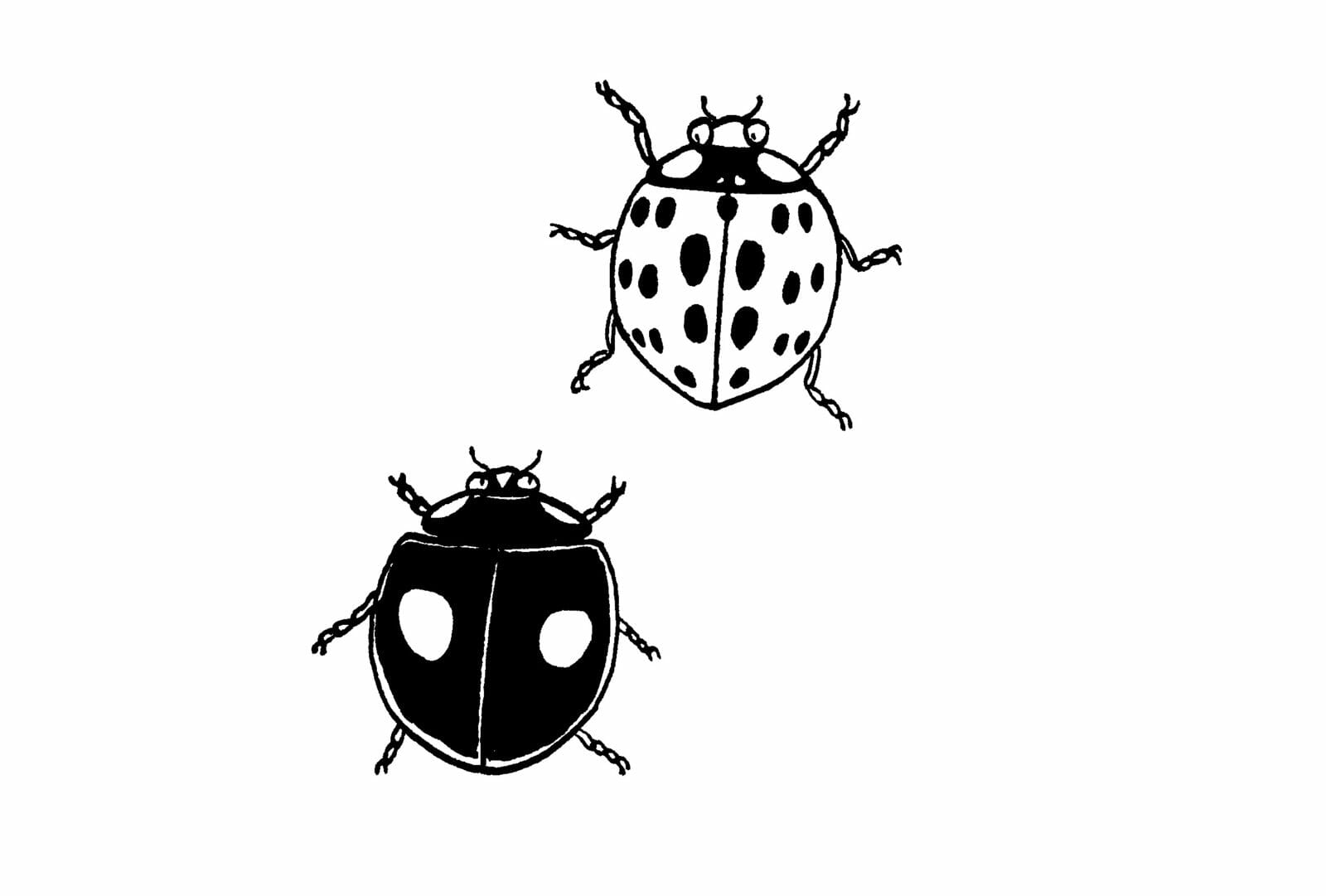

機能という意味で興味深いのは擬態である。縁もゆかりもない虫同士が互いにそっくりな色彩や形態を採用する。それに気付くと、呆れるしかないことが多い。なぜここまで真似しなくてはならないんだ、と感じる。擬態は捕食者を避けるためと解釈するのが一般的である。鳥類は大量の虫を捕食する。鳥は「眼がいい」ので、それをあえてだますために、擬態者は可能な限りモデルに似るようになるのだと解釈される。擬態の問題点はいくつもある。「似ている」と判断するのはヒトである。ヒトの網膜は三色原理で、鳥は四色である。四色原理で見たときにも「似ている」のかどうか、ヒトには理解できないと言うしかない。ヒトは世界を四色で見ることはできないからである。ヒトが騙されても、虫にとってあまり意味がないであろう。ミツギリゾウムシにそっくりなカミキリムシがいるが、どちらもヒトにはほとんど縁がない。

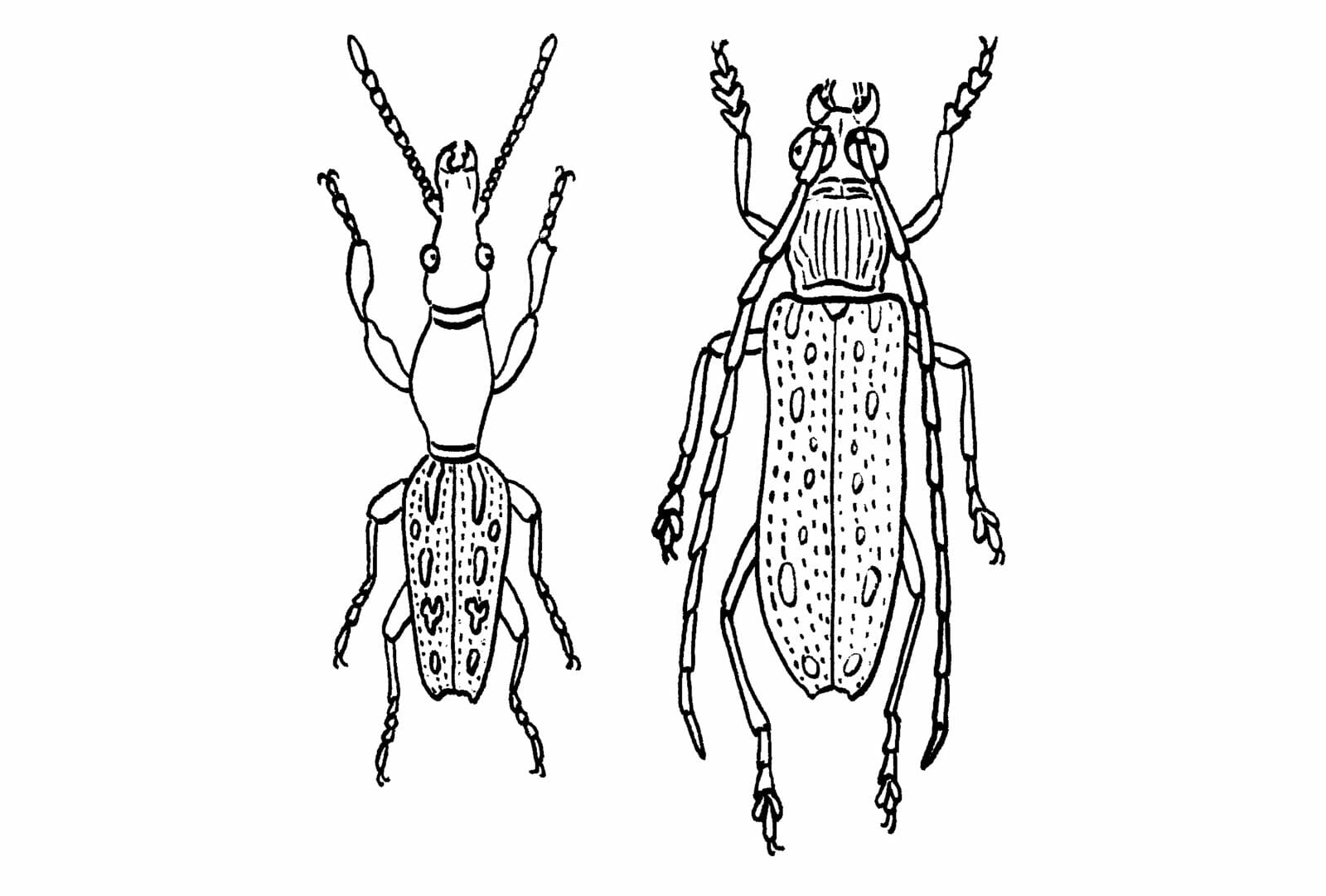

クモにそっくりな長い肢をしたクモアシゾウムシがニューギニアにいて、同地にそれにそっくりな違うグループのゾウムシがいる。そちらは独立にクモに似たのか、自分をクモに似たゾウムシに似せたのか、わからない。黒地に白という紋様が似ているから、後者であろう。ニューギニアには黒地に白の毒グモがいるのかもしれないが。要するに擬態とは目立つ割にわけがわからない現象なのである。そこが面白いと言えば、じつに面白い。擬態の例については『擬態:自然も嘘をつく』(平凡社・自然叢書)というヴィックラーの名著がある。

地域による違いを言えば、日本列島は大変に興味深い。地球上で四つのプレート境界が集中するのは日本列島しかない。糸魚川静岡構造線はユーラシアプレートと北米プレートの境界にあたるが、この境界線を越えない虫がいる。西日本にしかいないのだが、北アルプスにはそれこそ掃いて捨てるほどいるコヒゲボソゾウムシというゾウムシである。これが松本平から東の蓼科や霧ヶ峰には一匹もいない。実際に歩いていると、ウソだろうと言いたくなる。でも事実である。糸魚川静岡構造線のところで中部地方が終わっていたのは千五百万年ほど前のことである。そこから東は日光や秩父の山地が島として存在しており、東日本は小さい島の集まりだった。

虫の分布からでも、現在より一千万年以上前の地理状況を推察できるのである。私見だが、この時期四国は東西別な島に分かれていたのではないかと疑っている。これも虫が語ることである。四国は南北つまり瀬戸内海に面する香川と愛媛に対して太平洋に面する土佐つまり高知県が良く対照される。気候も違うからであろう。しかし虫は東西が微妙に違っている。室戸で採れるゾウムシと、足摺で採れるゾウムシは、同じようなところにいて、同じように見えるけれども、細かい点が違ってしまうのである。

東にいても西にはいないという種もあるし、逆もある。いま私が調べているのは、本州、四国、九州にいるゾウムシだが、一種にされているが三種に分けられる。先祖が三つの島に分かれて住むようになり、千五百万年以上の間に別な種になったのであろう。四国では東に一種、西に二種いる。このグループでも四国は東西が違う。前述のコヒゲボソゾウムシは四国産のものは本州のとは別種であるだけではなく、東西それぞれ別の二種とされている。

虫の奥行きは深い。人がこの列島に住み着くはるか以前からこの国の住民なのである。高が虫ケラとバカにせず、素直に見ていると、なんとも興味深い存在だと思うようになるはずである。

完

プロフィール

養老孟司

ピックアップ

PROMOTION

〈adidas Originals〉とシティボーイの肖像。#9

高橋 元(26)_ビートメイカー&ラッパー

2024年11月30日

PROMOTION

胸躍るレトロフューチャーなデートを、〈DAMD〉の車と、横浜で。

DAIHATSU TAFT ROCKY

2024年12月9日

PROMOTION

〈バレンシアガ〉と〈アンダーアーマー〉、増幅するイマジネーション。

BALENCIAGA

2024年11月12日

PROMOTION

〈バーバリー〉のアウターに息づく、クラシカルな気品と軽やかさ。

BURBERRY

2024年11月12日

PROMOTION

この冬は〈BTMK〉で、殻を破るブラックコーデ。

BTMK

2024年11月26日

PROMOTION

〈ハミルトン〉と映画のもっと深い話。

HAMILTON

2024年11月15日

PROMOTION

ホリデーシーズンを「大人レゴ」で組み立てよう。

レゴジャパン

2024年11月22日

PROMOTION

メキシコのアボカドは僕らのアミーゴ!

2024年12月2日

PROMOTION

タフさを兼ね備え、現代に蘇る〈ティソ〉の名品。

TISSOT

2024年12月6日

PROMOTION

レザーグッズとふたりのメモリー。

GANZO

2024年12月9日

PROMOTION

うん。確かにこれは着やすい〈TATRAS〉だ。

TATRAS

2024年11月12日

PROMOTION

〈ティンバーランド〉の新作ブーツで、エスプレッソな冬のはじまり。

Timberland

2024年11月8日

PROMOTION

人生を生き抜くヒントがある。北村一輝が選ぶ、”映画のおまかせ”。

TVer

2024年11月11日

PROMOTION

「Meta Connect 2024」で、Meta Quest 3Sを体験してきた!

2024年11月22日

PROMOTION

〈ハミルトン〉はハリウッド映画を支える”縁の下の力持ち”!?

第13回「ハミルトン ビハインド・ザ・カメラ・アワード」が開催

2024年12月5日